梅干しで熟成期間を長くすると酸味はどうなるの?という話題が挙がった。

化学で考えられそうなお題だったので考えてみる事にした。

はじめに梅干しの作り方だけれども、

梅の実を収穫した後、実を塩漬けして重石で蓋をする。

重石をすることで、梅から水分を取るようだ。

その後、赤紫蘇で染色して天日干しの後に容器に入れて冷暗所で保存しながら熟成させる。

梅干し作りの際に塩漬けや脱水により微生物が入る余地がないため、梅干し作りでは発酵は関係ないとされ、発酵のような兆候が見られたら、それは梅干し作りが失敗したことになるそうだ。

これを踏まえた上で、梅干しを寝かす程酸味が減る事をについて考えてみよう。

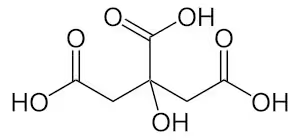

まずは梅干しの酸味だけれども、

梅の果肉が持っているクエン酸に因るもので、梅干し作りで脱水したことによりクエン酸が濃縮される事で酸味が強くなる。

梅干しを熟成する時に、塩とクエン酸の高濃度により雑菌が入りにくいが、耐塩性のある酵母や乳酸菌が混入する事があり、これらの菌が梅干しの発酵を始める事があるそうだ。

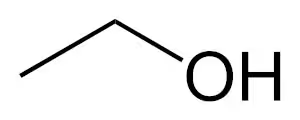

この時、梅干しに

エタノールが蓄積していく。

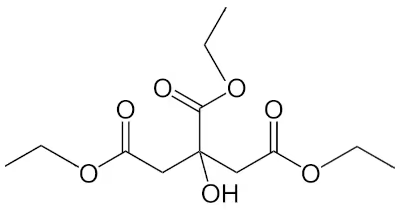

カルボン酸であるクエン酸とエタノールがあり、活性的ではないが酵母もいるため、これらの化合物がエステル化し、

クエン酸トリエチル(クエン酸1個に対して、エタノールが3個結合したエステル)が出来る。

クエン酸トリエチルには酸味はないそうで、この化合物が出来る程梅干し全体の酸味は減少する。

これが梅干しが熟成する程酸味がまろやかさが増えていくということなのだろう。

この反応は、

米ぬか嫌気ボカシ肥の成功のサインの香り化合物についてで見た反応と似ている。

関連記事