/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来の活性炭素種が植物の発根促進やストレス緩和に寄与するとの話題から着想を得て、筆者は過去の酸素供給剤(過酸化石灰)によるネギの発根・成長促進効果を再考察。同剤は水中で過酸化水素(活性酸素)を生成し、これが最終的に酸素となる。これまで酸素が促進要因とされたが、活性炭素種と同様、過酸化水素自体が植物ストレスを緩和し、その余力が発根促進に繋がった可能性を提唱。植物の生育促進メカニズムに新たな視点を提供しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来の活性炭素種が植物の発根促進やストレス緩和に寄与するとの話題から着想を得て、筆者は過去の酸素供給剤(過酸化石灰)によるネギの発根・成長促進効果を再考察。同剤は水中で過酸化水素(活性酸素)を生成し、これが最終的に酸素となる。これまで酸素が促進要因とされたが、活性炭素種と同様、過酸化水素自体が植物ストレスを緩和し、その余力が発根促進に繋がった可能性を提唱。植物の生育促進メカニズムに新たな視点を提供しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スコリアの赤色は、マグマ冷却時に含まれる磁鉄鉱などの鉄鉱物が、高温状態で空気と接触し酸化(高温酸化)して赤鉄鉱(Fe₂O₃)になるためです。酸素が少ない環境では黒くなります。この鉄分を含む赤色の粉は、稲作の鉄剤肥料としての活用も期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県越前市武生地区の稲作地帯を視察。パイプラインで水を引くため、水田間で水のやり取りがないのが特徴。水質は不明だが、生活排水の流入がない点はメリット。土壌分析では、2:1型粘土鉱物と腐植が少ない傾向。砂岩地質のため、鉄分の自然増加も期待薄。水質と土壌の特性から、光合成促進には工夫が必要と感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県越前市武生の稲作栽培者向けに、稲の秀品率向上に関する講演を実施。事前に土壌分析結果や地質情報、田の整備状況を分析し、栽培されている田の弱点を特定。最小限の労力で解決できる対策を提案しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作土壌分析でまず見るべきはpH。pH5.5以下は鉄の溶脱を招き秋落ちの原因に。土壌pH低下は2:1型粘土鉱物(モンモリロナイト等)の減少が原因の可能性があり、これらは風化でpHを上げる働きを持つ。相談者の土壌ではpH改善傾向が見られ、CEC向上も確認。2:1型粘土鉱物の施肥が効果を発揮していると考えられる。土壌劣化は2:1型粘土鉱物の消耗と捉えられ、ケイ酸供給不足にも繋がるため、猛暑対策としても重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ムギネ酸は、メチオニンからニコチアナミンを経て合成される。土壌中の鉄利用率を高め、高pHやリン酸過剰な環境でも効果を発揮する可能性があり、作物の生育に貢献する。ムギネ酸単体の資材化は難しいが、その恩恵を早期に受けるための活用法が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水酸化鉄(II)は工業的に還元剤として利用される。ニトロベンゼンをアニリンに還元する反応や、硝酸イオンをアンモニアに還元する反応が代表例である。アニリンはゴムや農薬の合成に重要な中間体である。これらの反応において、水酸化鉄(II)は酸化されて酸化水酸化鉄(III)となる。つまり、水酸化鉄(II)が電子を提供することでニトロ基(-NO2)をアミノ基(-NH2)に変換する役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

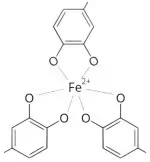

本記事は、ポリフェノールの抗酸化作用を栽培に活用する方法を解説。ポリフェノールと鉄を組み合わせることで、細菌への殺菌作用とアルカリ性土壌での鉄肥料効果が期待できる。ポリフェノールが三価鉄を二価鉄に還元し、この二価鉄が過酸化水素とフェントン反応を起こし、強力な活性酸素で細菌を殺菌。また、ポリフェノールが鉄と錯体を形成することで二価鉄が安定し、この反応を継続させる。これにより、光合成に不可欠な鉄の肥効がアルカリ土壌でも安定し、栽培の改善に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この稲作農家は、土壌改良とレンゲ栽培により無農薬を実現し、地域一番の収量を誇っています。しかし、減肥にも関わらず穂が重くなり倒伏が発生しています。

更なる減肥は、肥料袋単位では限界があり、匙加減も現実的ではありません。そこで、肥料の効きを抑えるため、窒素固定細菌の活性抑制が検討されています。具体的には、広葉樹の落ち葉などに含まれるタンニンを活用し、細菌へのこぼれ電子を防ぐ方法が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農業用の直管パイプに使われている「鋼管」について解説しています。鋼は鉄に炭素を0.02〜2.1%含んだもので、強度の高い材料です。製造過程で石炭由来のコークスが使われており、鋼の中の炭素もこのコークス由来と考えられます。

著者は、サビた鉄パイプの粉(酸化鉄)を水田にまけば、メタン発生抑制と窒素肥料節約になるのではないかと考えており、その過程で鋼管の材質についても調べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川崎重工業が開発した新型ジョークラッシャ「AUDIS JAW™」は、鉄鋼スラグ処理に特化した破砕機です。従来機に比べ処理能力が高く、大きなスラグも破砕できるのが特徴です。電気系統の省エネ化や摩耗部品の長寿命化など、環境性能と経済性に優れた設計となっています。鉄鋼スラグを有効活用する上で、破砕処理の効率化は重要な課題であり、AUDIS JAW™はその解決策として期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田のメタン発生抑制のために鉄剤を検討しており、今回は鋼鉄スラグに着目しています。鋼鉄スラグは鉄鋼生産時の副産物で、シリカなどの不純物と石灰から成ります。鉄分が含まれているためメタン抑制効果が期待できますが、石灰が多く含まれるため、効果があるのか疑問が残ります。そこで、鋼鉄スラグについてさらに詳しく調べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タンパク質は20種類のアミノ酸が結合してできており、その並び順で機能が決まります。活性酸素によるタンパク質の酸化は、特定のアミノ酸で起こりやすく、タンパク質の機能損失につながります。例えば、アルギニンは酸化によって塩基性を失い、タンパク質の構造や機能に影響を与えます。他のアミノ酸、メチオニンやリシンも酸化されやすいです。タンパク質は体を構成するだけでなく、酵素など生理反応にも関与するため、酸化による機能損失は深刻な問題を引き起こす可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆は窒素肥料を与えなくても、土壌中の窒素だけで十分な根の生育が見込めます。特に、排水性と保水性を高めるタンニン由来の地力窒素を 활용すると効果的です。ただし、土壌中の酸素が多くなると根粒菌の活性が低下するため、鉄分の供給も重要になります。鉄分は腐植酸とリン酸が適度に含まれる土壌で効果を発揮します。大豆栽培において、窒素肥料の代わりに土壌中の栄養を最大限に活用することが、収量と品質向上に繋がります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、中干しなし+レンゲ栽培をしている田んぼでジャンボタニシが減った可能性を考察しています。 ポイントは、土壌中の鉄分の酸化還元です。

①レンゲにより土壌中の有機物が増加

②春に土壌表面が急速に褐色化したことから、鉄分が酸化

③その後、潅水により鉄分が還元され土壌中に蓄積

この還元された鉄をジャンボタニシが摂取することで、農薬と同様の効果が生まれたと推測しています。そして、タンニン鉄が有効なのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Dr. Stoneの影響で鉄粉に興味を持つ。脱酸素材の鉄粉を肥料として使えるか検討。酸化鉄(使い古しの鉄粉)は水田で窒素固定を助ける。未酸化の鉄粉を肥料として使う場合、鉄酸化菌が二価鉄を三価鉄に酸化し、その過程で他の養分の溶脱や土壌形成を促す可能性がある。レンゲ米の田んぼの土壌改良例から、鉄粉が土壌改良を加速させ、腐植形成に役立つ可能性を示唆。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の田んぼの土表面でみられる褐色化は、鉄の酸化による可能性があります。もしそうであれば、土壌中の酸化鉄の増加により、窒素固定が促進され、稲の倒伏や温室効果ガス発生の可能性が高まるため、肥料を抑えた方が良いでしょう。食料安全保障の観点からも、肥料に頼らない稲作は重要であり、米の消費拡大も同時に考える必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

仁多米の生産地である奥出雲町は、花崗岩が多く、特に鬼の舌振に見られる粗粒黒雲母花崗岩は風化しやすく、鉄分を多く含んでいます。この鉄分が川を赤く染め、水田にミネラルを供給している可能性があります。さらに、土壌中の黒雲母も風化によってバーミキュライトを生成し、稲作に良い影響を与えていると考えられます。これらの要素が、仁多米の高品質に寄与していると考えられ、他の地域での稲作のヒントになる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰過剰土壌では鉄欠乏が発生しやすいですが、鉄剤の効果が期待できない場合があります。土壌pHが高いと鉄が不溶化するため、単に鉄剤を与えるだけでは吸収されません。そこで、土壌にクエン酸などの有機酸を施用することで、鉄とキレート錯体を形成し、植物に吸収されやすい形にすることができます。クエン酸は土壌pHを一時的に下げる効果もあり、鉄の吸収を促進します。ただし、効果は一時的なため、継続的な施用が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸素不足のため土壌が還元状態になりやすく、硫化水素が発生しやすくなります。土壌中の物質は、還元されやすい順に、硝酸イオン、マンガン、鉄、硫酸イオン、二酸化炭素と還元されます。

鉄は硫酸イオンより還元されやすいので、鉄が存在すれば硫化水素の発生は抑えられます。つまり、土壌に鉄を供給したり、鉄の酸化還元をコントロールすることが重要になります。

土壌の物理性を改善することで、硫化水素やメタンの発生を抑制できる可能性があり、そのメカニズムについて、今後の記事で解説していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの連作障害対策で注目すべきは、BB肥料(特に硫黄コーティング肥料)の多用です。硫黄コーティング肥料は、土壌中で硫酸イオンを生成し、過剰になると硫化水素が発生、土壌を老朽化させます。これは水田だけでなく畑作でも深刻な問題で、鉄分の無効化など作物生育に悪影響を及ぼします。硫酸イオンの残留性は高いため、BB肥料の使用は土壌の状態を見極め、過剰な使用は避けるべきです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、根圏のpH上昇がリンや鉄、マンガンなどの必須・有用栄養素を不溶化させ、土壌生物の栄養不足を引き起こすことに着目。これは土壌生物経由で植物へ栄養が移行する上で由々しき問題と指摘します。土壌診断で多い石灰過剰は、生理的塩基性肥料として土壌pHを高める作用があり、特にハウス栽培では微量要素が効きにくい不毛な土壌になりやすいと警鐘を鳴らし、土壌生物への影響も考慮した土壌管理の重要性を訴えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作は、野菜に比べて極めて少ない肥料で栽培できる可能性を秘めています。その理由は、川の資源(微量要素や粘土)の活用、水田に水を張ることで鉄粉と協働し自然に窒素固定が始まること、イネと共生するエンドファイトによる窒素固定の可能性にあるとされます。これにより、リン酸以外の養分は地域資源で賄える見込みです。

昨今の社会情勢で肥料輸入が困難になり、日本の食料自給率(肥料込み)がほぼゼロであったことが露呈しました。減反政策で田が減少する中、稲作の減肥技術は、海外資源への依存を減らし、日本の食料安全保障を強化する上で極めて重要な意味を持っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は疲労感解消のため、鉄分不足に着目。運動後の鉄分摂取の重要性を指摘しつつ、鉄分豊富な野菜の栽培環境に疑問を呈しています。施設栽培で家畜糞を使うと土壌がアルカリ性になり、鉄分の吸収率が低下するため、野菜から十分な鉄分を摂取できない可能性を示唆。鉄分不足と疲労感の関係性について、さらに深く考察する必要性を訴えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ホウレンソウ栽培において、石灰によるpH調整の難しさについて述べられています。酸性土壌ではマンガンが吸収されやすくなる一方、ホウレンソウは酸性土壌を好みません。石灰はpH調整に有効ですが、過剰施用は品質低下や土壌の硬化を招く可能性があります。著者は、経験的に石灰を使わず土壌の緩衝能を高めることで連作が可能だった事例を挙げ、pH調整よりも土壌の緩衝能を重視すべきだと主張しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

泥炭土は有機物豊富だが、鉄など微量要素が少ない。ハウス栽培だと雨水による供給もなく、不足しやすい。緑肥で土壌中の比率が更に偏り、鶏糞の石灰が鉄の吸収を阻害、葉が黄化したと考えられる。泥炭土は畑作に向かず、ハウス栽培だと微量要素欠乏に注意が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石は、その構造に由来する高い陽イオン交換容量と、層間にカリウムイオンを保持する性質を持つため、土壌中の栄養分の保持に貢献しています。

具体的には、緑泥石は風化によって層状構造に水が入り込み、カリウムイオンを放出します。このカリウムイオンは植物の栄養分として吸収されます。一方、緑泥石の層間は植物の生育に不可欠なマグネシウムイオンなどを吸着し、土壌中の栄養分のバランスを保ちます。

このように、緑泥石は土壌中で栄養分の貯蔵庫としての役割を果たし、植物の生育を支えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、ボルタ電池の原理を通じて「酸化還元電位(Eh)」のメカニズムを解説し、農業分野への応用可能性を探ります。亜鉛と銅の電位差による電子移動が電気発生の原理であるとし、土壌における酸化還元電位の影響に着目。電位が高いと病気が発生しやすい一方、低電位の液肥散布で一時的に土壌電位を下げると病気抑制効果が期待できると指摘。低電位化は植物に吸収されやすい二価鉄や可溶性リン酸の増加に繋がると考察するが、肥料による具体的な電位制御は今後の課題としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種時期を逃しても、廃菌床堆肥で土壌物理性を改善し、中干しなし稲作は可能です。収穫後、藁と共に廃菌床堆肥を鋤き込むのが理想ですが、冬場の雑草管理が地域の慣習に反する場合は、田植え直前に施用し、酸化鉄散布でメタン発生を抑えます。廃菌床堆肥と酸化鉄は肥料の三要素確保にも役立ち、減肥につながります。中干しなしでは川由来の栄養も得られ、環境負荷低減にも貢献します。重要なのは、これらの情報をどれだけ信じて実践するかです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田からのメタン発生抑制のため、使い捨てカイロの活用を提案する。メタン生成は鉄や硫酸イオンの存在下では抑制される。使い捨てカイロには酸化鉄と活性炭が含まれており、土壌に投入するとメタン生成菌を抑え、鉄還元細菌の活動を促す。さらに、活性炭は菌根菌を活性化し、土壌環境の改善にも寄与する。使い捨てカイロの有効活用は、温室効果ガス削減と稲作の両立を実現する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシャブシの葉は、水田の肥料として古くから利用されてきた。その肥効は、葉に含まれる養分だけでなく、鉄分供給による窒素固定促進の可能性がある。水田土壌には鉄還元細菌が存在し、鉄を利用して窒素ガスをアンモニアに変換する。ヤシャブシの葉に含まれるタンニンは鉄とキレートを形成し、鉄還元細菌の働きを助ける。さらに、キレート鉄はイネにも吸収されやすく、光合成を活性化し、養分吸収を高める。結果として、窒素固定の促進と養分吸収の向上という相乗効果で、イネの生育が促進されると考えられる。この仮説は、ヤシャブシの葉の伝統的な利用方法を科学的に説明する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農研機構の研究報告によると、稲作でカリウム施肥を減らすと、イネが土壌鉱物を分解し難分解性炭素が土中に蓄積される。これにより土壌の物理・化学性が改善され、翌年の収量・品質向上が期待できる。同時に土壌がCO2を吸収・固定し、地球温暖化対策に貢献。中干し時の土のひび割れも抑制され、環境負荷が低減されるため、持続可能な稲作には「土作り」が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の形成過程において、緑泥石は重要な役割を果たす。緑泥石は一次鉱物である雲母や長石などが風化・分解される過程で生成される二次鉱物で、粘土鉱物の一種である。緑泥石の生成は、カリウムやカルシウムなどの塩基が溶脱し、ケイ素とアルミニウム、鉄、マグネシウムなどが残留・再結合することで起こる。この過程で土壌は酸性化し、塩基は植物の栄養分として利用される。

緑泥石自体は風化しにくいため、土壌中に長期間残留し、土壌の骨格を形成する。また、緑泥石は保水性や通気性を高める効果があり、植物の生育に適した土壌環境を作る。特に、火山灰土壌では緑泥石が主要な粘土鉱物となり、その特性が土壌の性質に大きく影響する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培の「木をいじめる」技術は、水や肥料をギリギリまで制限し、植物にストレスを与えることで糖度や収量を高める方法である。ただし、この方法は土壌を酷使し、慢性的な鉄欠乏を引き起こすリスクが高い。短期的な収量増加は見込めるものの、土壌の劣化により長期的な視点では持続可能な栽培とは言えず、経営の破綻に繋がる可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハウス栽培では、軽微な鉄欠乏が問題となる。キレート鉄を用いることで灌注でも鉄欠乏を回避できるが、マンガンの欠乏は防げない。マンガンは光合成に必須の要素であるため、欠乏を防ぐ必要がある。キレートマンガンも存在するが、土壌環境を整えることが重要となる。具体的には、クエン酸散布による定期的な除塩が有効だ。クエン酸は土壌中の塩類を除去する効果があるが、酸であるため土壌劣化につながる可能性もあるため、客土も必要となる。これらの対策はトマトやイチゴだけでなく、ハウス栽培するすべての作物に当てはまる。葉色が濃くなることは、窒素過多や微量要素欠乏を示唆し、光合成効率の低下や収量減少につながるため注意が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸素供給剤(過酸化水素水)と水溶性カルシウム剤の混用について、硫酸カルシウムとの反応を中心に解説している。過酸化水素は活性酸素で、触媒があると水と酸素に分解する。しかし、鉄イオンなど電子を受け渡ししやすい物質と反応すると、より強力な活性酸素が発生する。硫酸カルシウムは水溶液中でカルシウムイオンと硫酸イオンに解離する。硫酸と過酸化水素は反応して過硫酸という強力な酸化剤になる。これはピラニア溶液と呼ばれ、有機物を除去する作用がある。肥料として使う場合は濃度が薄いため、過度の心配は無用だが、塩化カルシウムとの反応については次回解説する。硫酸マグネシウムも同様の反応を示す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

使い捨てカイロ由来の鉄剤を肥料として水田に施用することで、冬場の水田土壌の老朽化を防ぎ、メタン発生を抑制する解決策が提案されている。

収穫後の水田に水を張り続ける慣行は、土壌の嫌気化を進め、メタン発生を増加させる。同時に土壌劣化も招き、翌年の稲作に悪影響を与える。

使い捨てカイロの内容物である酸化鉄を水田に投入することで、土壌中に酸素を供給し、嫌気状態を改善する。これによりメタン発生が抑制され、土壌の健全化も期待できる。

この方法は、廃棄物である使い捨てカイロの有効活用にも繋がり、環境負荷低減に貢献する。また、水田管理の省力化にも寄与し、持続可能な稲作に繋がる可能性を秘めている。