/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉢底石に使われる軽石について、鹿沼土と比較しながら考察している。鹿沼土は脆い一方、鉢底石用の軽石は硬いため、採取地による性質の違いに着目。生成AIが提示した採取地候補のうち、榛名山軽石について調査を進めている。榛名山軽石は6世紀頃の噴出物で、鹿沼土よりも新しい。生成年代の違いが軽石の硬さに影響するのか疑問を呈し、今後の検証を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉢底石に使われる軽石について、鹿沼土と比較しながら考察している。鹿沼土は脆い一方、鉢底石用の軽石は硬いため、採取地による性質の違いに着目。生成AIが提示した採取地候補のうち、榛名山軽石について調査を進めている。榛名山軽石は6世紀頃の噴出物で、鹿沼土よりも新しい。生成年代の違いが軽石の硬さに影響するのか疑問を呈し、今後の検証を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タチバナの子孫と考えられる黄金柑は、明治時代に鹿児島県で「黄蜜柑」と呼ばれていました。来歴は不明ですが、鹿児島で自然交配によって誕生したと考えられています。ウンシュウミカンとユズの交配という説もありますが、タチバナの子孫であるという研究報告から、タチバナの子孫で果皮が黄色の品種との交配が有力です。 鹿児島は温州ミカン発祥の地としても知られており、カンキツ栽培の歴史が深い地域です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

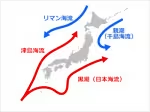

古代日本人は、黒潮の向こうに常世という異世界を信じ、死と再生のイメージを重ねていました。黒潮の流れと種子島の例を見ると、常世はアメリカと沖縄を指すとも考えられます。これは、田道間守が不老不死の果実を求めて沖縄へ渡った伝説とも符合します。沖縄貝塚時代の遺跡から、当時、大和政権と沖縄の交流を示唆する痕跡も見つかっています。タチバナ栽培に必要な年数を考慮すると、10年という歳月は現実的であり、常世国が沖縄であった可能性を裏付ける一つの根拠となるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日向夏は、宮崎県原産の柑橘で、1820年に偶発的に発見されました。ユズ由来と考えられていましたが、遺伝子解析の結果、タチバナが花粉親であることが判明しました。日向は神話に登場する地名であり、その地で神話に登場するタチバナの末裔ともいえる日向夏が誕生したのは興味深い偶然です。日向という地名は、天孫降臨や神武天皇にまつわる神話でも知られ、歴史と神話が織りなす魅力的な場所といえます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 風邪の予防にミカンというけれど の要約 (250字)

「風邪の予防にミカン」という話には、ビタミンCと免疫力の関係が深く関わっています。ミカンに含まれるビタミンCは、免疫細胞の働きを活性化し、風邪ウイルスへの抵抗力を高める効果が期待できます。

しかし、ビタミンCは風邪を治す薬ではありません。大量摂取しても効果は限定的で、過剰摂取は体に悪影響を及ぼす可能性もあります。バランスの取れた食事を心がけ、免疫力を高めることが大切です。

ミカンは手軽にビタミンCを摂取できる果物ですが、過信せず、健康的なライフスタイルと合わせて取り入れましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の深刻な問題であるサトウキビ畑からの赤土流出は、亜熱帯特有の気候条件により有機物が土壌に定着しにくいことが原因です。そこで、豊富なアルミナ鉱物を含み有機物の分解を抑える効果が期待できる桜島の火山灰に着目しました。しかし、地理的な問題から輸送コストが課題となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クエン酸散布による食味向上効果は、土壌鉱物の違いにより地域差が生じる。火山灰土壌のように鉱物が未風化で粘性が低い土壌では、クエン酸散布によりミネラルが溶脱しやすく効果が出やすい。一方、鳥取砂丘のような深成岩由来で石英が多い土壌では、クエン酸によるミネラル溶脱はほとんど期待できず、pH低下を招き逆効果になる可能性もある。つまり、有機酸散布による微量要素溶脱による秀品率向上は、土壌の特性を考慮せず万能的に適用できるものではなく、地域差を踏まえた判断が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

南九州の青果農家向け勉強会で、肥料によるストレス緩和がテーマで講演が行われた。青果農家が抱えるキャベツの寒腐れやカルシウム欠乏などの課題を解決するには、作物が受ける環境ストレスを緩和することが重要とされた。乾燥ストレスを軽減するには牛糞堆肥による土作りが有効で、寒さに対する耐性を高めるには葉物野菜に低温を体験させることが挙げられた。化学肥料だけでなく有機肥料を活用し、作物がより健康的に成長できる環境を整えることが、収穫時期の調整や品質向上に効果的であると説明された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島県開聞岳付近の畑は、小石が多くトラクターの摩耗が激しい。土壌は未熟黒ボク土または未熟土に分類され、20万分の1日本シームレス地質図によると、火砕流堆積物で形成されている。開聞岳周辺は特に小石が多く、離れるにつれて小石が減るため、火砕流が周辺に堆積し、火山灰が風に運ばれて広がったと推測される。土壌情報は日本土壌インベントリーで確認でき、関連する火山灰や黒ボク土の記事へのリンクも掲載されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は養分が少なく、アルミニウム障害により栽培しにくいとされる。しかし、保肥力が高いため相対的に養分は豊富であり、火山灰土壌の桜島でも作物が育つことを考えると、栽培の難しさは土壌そのものよりも肥料慣習の変化によるところが大きいのではないか、という考察を展開している。伝統野菜の存在や、養分が少ない土壌でも栽培が行われている例を挙げ、通説への疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島天文館のホテルで、外壁に使われている石材が桜島の溶岩に似ていることに気づいた。以前に、建材は運搬の都合上、近隣で採掘されたものを使うことが多いと知っていたので、桜島が近いこの場所で、桜島の岩石が使われている可能性が高いと思った。また、ホテル内には桜島の凝灰岩を使ったオブジェも多数あり、この外壁の石材も地元で採掘されたものだろうと推測した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島県南九州市のぬかるんだ黒ボク土の畑で、白い多孔質の石が土壌改良材として使われていた。この石は、表面が発泡しており、無色鉱物の反射でキラキラしている部分もある。九州南部で大量に入手可能なこの資材は、シラス台地の溶結凝灰岩ではないかと推測される。多孔質構造のため物理的に空気の層を増やし、微生物の集まることで有機物分解を促進、土壌の物理性改善と汚泥分解を狙っていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島市南部は、主にシラスを起源とするアロフェン質黒ボク土が広がっている。この土壌は腐植に富み、保水性・排水性が高い反面、アルミニウムの溶脱による障害リスクも抱えている。見た目は黒色で柔らかく、ふかふかした状態。サツマイモ栽培に適した土壌だが、基肥設計を最適化することで更なる品質向上が期待できる。物理性は良好だが、化学性には注意が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

淡い黄色の石英、黄水晶は、角閃石を含む石英のペグマタイト中に見られる。微量の鉄が石英内に散りばめられることで淡い黄色となる。ペグマタイトは花崗岩質マグマの冷却過程で形成される粗粒な鉱物集合体で、石英、長石、雲母などの大きな結晶や希少鉱物を含む。マグマ中の水分が集中し、鉱物の成長を促進する空洞ができるため、大きな結晶が育ちやすい。つまり、花崗岩地帯のペグマタイトには、価値のある宝石が隠れている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪の鉱物展で鹿児島のシラスを初めて間近に観察し、その白さに驚いた著者は、シラスの成分を考察する。火山灰であるシラスは二酸化ケイ素を多く含み、石英とカリ長石が主成分だと推測。桜島の火山灰と比較しても白さが際立ち、石灰要素はほぼ無いと考える。酸性岩の組成から、石英とカリ長石が大半を占め、残りを斜長石が占める構成と推定。これらの鉱物の微細なものがシラスを構成しているため、保水性が低く排水性が高い。また、カリを多く含むため、カリを必要とするサツマイモ栽培に適していることを説明。長石由来の粘土は腐植を蓄積しにくい点にも触れ、火山灰だから良い土壌とは限らないと結論づけている。そして、作物によって適した火山灰の種類が異なると指摘する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

JAやつしろでは土耕からロックウールを使った養液栽培への移行が進んでいる。ロックウールは玄武岩や鉄炉スラグから金属を抽出した残渣に石灰を添加したもので、主成分は二酸化ケイ素と酸化カルシウム。CECや緩衝性はほぼなく、pHは高めだが、栽培用には調整済み。繊維状で通気性が良く、養液栽培に適している。生育不良時はロックウールごと廃棄・リセットが可能。肥料設計の勉強会では、土壌の基礎知識よりも、ロックウール栽培で使用する無機肥料の理解を深めることが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料業者向け勉強会で、尿素と塩化カリウムの使用への抵抗感が話題になった。尿素は硫安の代替として窒素を供給するが、ガス発生への懸念がある。しかし、硫安は産廃である一方、尿素は天然物であるため、速効性窒素肥料として尿素が推奨される。塩化カリウムはカリウムを供給する天然鉱物で、土壌pHに影響を与えない。ただし、塩素イオンがECを高める可能性があるため、排水性とCECを高め、塩素イオンを流しやすい土壌環境を整備する必要がある。つまり、適切な土壌管理を行うことで、尿素と塩化カリウムは有効な肥料として活用できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桜島の火山灰は、地元住民の言葉通り農作物に良い影響を与えている。ブルカノ式噴火による安山岩質の火山灰は、シラスとは異なり石英が少ない。その主成分は角閃石、輝石、磁鉄鉱、ガラス質で、黒色土壌を形成する。角閃石と輝石は鉄やマグネシウムを豊富に含み、植物の生育に有益だ。また、ガラス質が少ないため腐植蓄積も期待できる。実際に桜島大根の畑の土壌は軽く、腐植とよく混ざり合っており、良質な作物の収穫を裏付けている。火山灰はミネラル豊富な土壌改良材として機能し、桜島の農業を支えていると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿児島中央での勉強会後、桜島へ渡りシラス台地を観察しようと試みた。桜島はブルカノ式火山のため、安山岩や火山灰由来の凝灰岩が多く、黒っぽい石や土壌が目立った。しかし、土壌をよく見ると白い鉱物が含まれており、ガラス質であることが確認できた。これは、無色の鉱物が黒い鉱物を反射し、全体が黒っぽく見えるためだと推測された。しかし、訪れた場所はシラス台地ではなく、時間の都合上、白い台地へは行けなかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

尿素と塩化カリウムは、それぞれ窒素とカリウムを供給する重要な肥料ですが、特性を理解した上で使い分ける必要があります。尿素は土壌中の微生物によってアンモニア態窒素に変換され、その後硝酸態窒素へと変化します。この過程で土壌が一時的にアルカリ化するため、酸性土壌の矯正に役立ちます。ただし、揮散による窒素損失のリスクがあるため、施肥方法に注意が必要です。一方、塩化カリウムは速効性で水溶性が高く、カリウムを迅速に供給できます。しかし、塩素過剰による生育障害のリスクがあるため、塩素感受性作物には硫酸カリウムなどの代替肥料が推奨されます。土壌分析に基づき、作物の種類や生育ステージ、土壌特性を考慮して適切な肥料を選択することが重要です。