カリンを頂いた。

カリンを頂くのは初めてなので、どうして良いかわからずでとりあえず検索をしてみた。

カリンはバラ科の果樹になり、生食では利用しないそうで、カリン酒や砂糖漬けにしたり、のど飴の原料に使われるそうだ。

生食しないのは、石細胞が云々カンヌンと書かれているが、のど飴の原料にするところからもしかしたら少量であれば薬効を示し、通常量以上であれば毒性を示すような化合物がありそうで、香りとしても重宝しているそうなので、化学的な知見の宝庫の可能性があるので丁寧に見ていくことにする。

カリンと香りで検索をしてみたら、香りのミニ知識 スパイス - 長谷川香料株式会社で

/************************************/

カリンの香りにはフルーティーな匂いのエチルヘキサノエートやエチルオクタノエートなどのエステル類、青葉の匂いのシス-3-ヘキセノール(別名青葉アルコール)、スミレの花のような香りのβ-イオノンなどの香気成分が寄与しています

/************************************/

という記載があった。

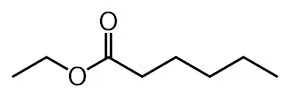

はじめて見る化合物名がいくつかあるが、エチルヘキサノエートは脂肪族の香気物質についての記事で触れたカプロン酸とアルコールがエステル化した

カプロン酸エチルになり、

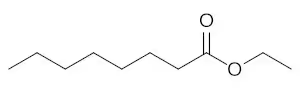

エチルオクタノエートはカプロン酸エチルより長い炭素鎖のオクタン酸エチルになる。

前者のカプロン酸エチルは日本酒の香気として重要な化合物になるそうだ。

残りのシス-3-ヘキセノールやβ-イオノンは香り化合物の合成経路から見えてくることやテルペン系香気物質について2の記事で触れたので、ここでは触れないでおく。

とりあえず香りを見てきたが、今のところ生食がよろしくない理由は見当たらなかった。