今回の記事は前回のサナギタケの胞子はどこにいる?の記事までで、サナギタケを含む冬虫夏草を調べていた時に思ったことを書く。

冬虫夏草駆け出しのド素人の戯言だと思って読み流して欲しい。

前回の記事で、

By Jose Ramon Pato from Coruña, España - Cordyceps militaris, CC 表示-継承 3.0, Link

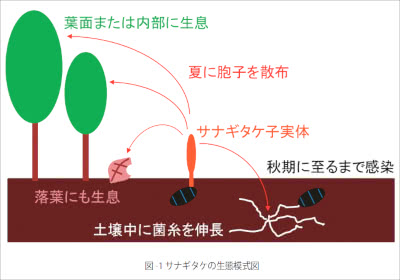

蝶や蛾の鱗翅目の幼虫に寄生するキノコであるサナギタケは、

※冬虫夏草菌株の収集とその生態 富山県農林水産総合技術 センター森林研究所 研究レポート No.15 December. 2016 3ページ目より引用

子実体(キノコ)を形成した後、周辺の木の葉(落ち葉を含む)や土壌中に菌糸を張り巡らせるというレポートがあった。

ここでふと思った。

レポートの図ではおそらく

こんな感じの森の林床でサナギタケの菌糸が居ることになるのだろうけれども、この周辺にある木が、

スギやヒノキといった針葉樹であったらどうなのだろう?

スギやヒノキの葉には抗菌作用があるという話はよく聞く。

写真のような状態まで腐熟したら抗菌作用はなくなるかもしれないけれども、風にのって散布された胞子がスギ等の針葉樹の行きた葉に寄生するということは考えにくい。

農村にある山で戦後に行われた針葉樹の植林によって、サナギタケのような寄生菌の住処は奪われたのだろうか?

話は変わって、サナギタケに含まれるコルジセピンというのが抗癌作用があるらしい。

高級食材としての一面もあるので、乱獲されて個体数が減っているという問題もある。

サナギタケにとって、周辺の山が針葉樹の植林によって生育域が狭まった。

更に乱獲による個体数の減少が組み合わさって、更にNPKを主体とした施肥管理(腐植の軽視)も組み合わさったことで、ヨトウにとって居心地の良い環境にしてしまったのではないか?

これは最近よく記載している山、川と海の話と直結した根深い問題のようだ。

山、川、海と土についての俯瞰した視野を鍛えなければいけない。

関連記事