/** Geminiが自動生成した概要 **/

5年間放置された耕作放棄地にある乾いた用水路に、ツクシが群生している。水の流れを見たことがない場所だが、用水路に堆積した土壌でツクシは元気に育っている。写真には、胞子を飛ばし終えたと思われるツクシの姿が捉えられている。同じ場所で畑の土壌にもツクシが生えているものの、用水路のツクシの方が生き生きとしているように見える。これは、用水路の土壌環境がツクシの生育に適していることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

5年間放置された耕作放棄地にある乾いた用水路に、ツクシが群生している。水の流れを見たことがない場所だが、用水路に堆積した土壌でツクシは元気に育っている。写真には、胞子を飛ばし終えたと思われるツクシの姿が捉えられている。同じ場所で畑の土壌にもツクシが生えているものの、用水路のツクシの方が生き生きとしているように見える。これは、用水路の土壌環境がツクシの生育に適していることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツクシはミネラル豊富だが、チアミナーゼ、アルカロイド、無機ケイ素の摂取には注意が必要。

チアミナーゼはビタミンB1を分解する酵素だが、ツクシのアク抜きで除去可能。

ビタミンB1は代謝に重要だが、チアミナーゼは植物、魚、細菌などに存在し、その役割は不明。

ツクシは適切に処理すれば健康 benefitsを提供できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の山菜として親しまれるツクシ。しかし、栄養豊富な半面、スギナは土壌の質を低下させるため、食用量に疑問を持つ人もいる。スギナが繁茂する土壌は、カリウムや亜鉛が少ない傾向がある。一方で、牛糞を多用した畑では、土壌が劣化しているにも関わらず、カリウムが多くスギナが繁茂する。ツクシとスギナの複雑な関係、そして土壌への影響について考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、以前スギナを見かけた里山でツクシを発見した。ツクシはスギナの生殖器官だが、最近ではあまり見かけなくなったという。スギナは劣化した土壌でよく見られるものの、ツクシが大量に生えているのは珍しいと感じている。筆者は、ツクシの生育条件について疑問を抱いている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

里山近くの林縁でスギナを見つけた。スギナは酸性土壌を好むため、土壌の状態が悪い指標となるイメージがある。しかし、今回の場所は他の植物も生えており、劣悪な環境ではない。他の植物の合間を縫って生えていると推測される。スギナは石炭紀から存在する植物で、その祖先は巨大だった。現代でもシダ植物は多様な形態をしており、太古の環境を想像させてくれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スサノオノミコトの毛から生まれたとされる木のひとつ、槙(マキ)。「木偏に真」と書き、真実は「正しい」という意味を持つことから、良材となる木を表す。

日本書紀には、槙が棺に使われていたという記述がある。スギが酒、ヒノキが神殿、クスノキが船など、他の木と共に、古代の政治と深く関わっていたことが分かる。

漢字を通して、馴染みのある木々が特別な意味を持つ存在であったことに気づかされる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本の神話や文化において重要な位置を占める「杉」について解説しています。

杉はスサノオノミコトの毛から生まれたとされ、古代の船材や酒樽に用いられました。その神聖さから、神社や春日山原生林など、神聖な場所には巨木が存在します。

「験の杉」という風習では、神杉の小枝を持ち帰り、根付けば神のご加護があるとされました。このことから、古代の人々は杉の生育の可否を神聖な場所の選定基準にしていた可能性も示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「檜」は木偏に會と書き、人が集まる場所に使われる高級木材であるヒノキを表す。異体字の「桧」も同様に読む。日本書紀によると、檜は瑞宮に最適とされ、実際に宮殿、社寺、貴族の邸宅に用いられた。ヒノキは幹がまっすぐで太さも均一なため、高級木材として重宝された。これらの建物は人が多く集まる場所であったため、「會」という漢字が当てられたと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、古代の船の材料に使われたクスノキの漢字「樟」と「楠」、そして「鳥之石楠船神」という神話を通して、古代の植生と場所の関係を探るものです。

スサノオノミコトの神話では、クスノキは杉や檜と共に誕生したとされますが、クスノキは広葉樹で、杉や檜は針葉樹であることに疑問を呈しています。

そして、北のイメージの針葉樹と南のイメージの広葉樹が共存する場所として、木国(和歌山南部)を挙げ、過去の田道間守と熊野古道の関係についての考察記事へと繋いでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカマツは、栄養分の少ない酸性土壌でも育つ理由として、窒素の利用方法が関係しています。アカマツは、アンモニア態窒素を吸収し、速やかにアミノ酸に変換します。硝酸態窒素を吸収した際も、根でアンモニア態窒素に還元してから利用します。アンモニア態窒素の吸収は、硝酸態窒素のように塩基バランスをとる必要がなく、カルシウムなどの陽イオン要求量も少ないため、アカマツの生育に有利に働いていると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代日本では、船の材木は地域によって異なり、瀬戸内や太平洋側ではクスノキ、日本海側ではスギが用いられました。

クスノキは史前帰化植物で、薬や防虫剤として利用価値が高く、植林された可能性もあります。大きなクスノキは深い森で育つため、古代においては、森と人の生活圏のバランスが重要だったと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

森林の保水力は、土壌の保水力と樹木の蒸散作用によって成り立っています。しかし、森林伐採や気候変動の影響で保水力が低下し、土砂災害や水不足のリスクが高まっています。

具体的には、森林伐採により土壌が裸地化すると、雨水が地中に浸透せず地表を流れ、土壌侵食を引き起こします。また、樹木の蒸散作用が失われることで大気中の水分量が減り、降水量が減少する可能性も懸念されます。

森林の保水力を維持するためには、適切な森林管理と気候変動対策が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 乳酸菌が花粉症に効くってホント?

記事では、花粉症緩和にはIgEの産生抑制が有効で、乳酸菌、特に植物性乳酸菌がその可能性を秘めていると解説されています。

IgEはアレルギー反応を引き起こす抗体の一種で、花粉症ではこのIgEが過剰に作られることが問題です。乳酸菌、特に植物性のものは、発酵食品や飲料に含まれており、摂取することでIgEの産生を抑える効果が期待されています。

ただし、まだ研究段階であり、効果を保証するものではありません。今後のさらなる研究が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

花粉症は、スギの非効率な受粉システムが原因で、多くの人が苦しんでいます。戦後の植林政策が裏目に出て、木材価格の低迷や管理の難しさから、スギ林は放置され、花粉症による経済損失は2860億円にも上ります。国産材の利用も、安価な輸入木材を使ったツーバイフォー工法の普及により、進んでいません。根本的な解決策がない中、抗ヒスタミン薬に頼らざるを得ない状況ですが、食事で症状を緩和できる可能性を探る必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 山の鉄が川を経て海へ:250字要約

この記事では、山の土壌から溶け出した鉄分が、川を通じて海へ運ばれる過程を解説しています。

雨水が土壌に浸透すると、酸素に触れず鉄は溶け出しやすい状態になります。川に流れ込んだ鉄分は、酸素に触れて酸化鉄となり、一部はプランクトンに取り込まれます。

しかし、鉄分は川底に沈殿しやすく、海までは届きにくい性質を持っています。特にダムは鉄分の流れを阻害し、海への供給量を減らしています。

鉄分は海洋プランクトンの成長に不可欠な栄養素であるため、その供給量の減少は海の生態系に影響を与える可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、水不足の解決策として森林の保水力に着目し、特に「消失保水力」について解説しています。消失保水力とは、森林の木が蒸散によって水を大気に還元する機能を指します。成長の早いスギやヒノキは、成長のために多くの水を必要とし、活発な蒸散によって水を大気に放出するため、川への水量減少につながる可能性があります。ただし、水不足への影響は単純ではなく、更なる考察が必要であると締めくくっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事「土壌が酸性でないところでもスギナが繁茂した」は、筆者が所有する畑の一部の区画で、土壌が弱アルカリ性にも関わらずスギナが繁茂している状況を詳述しています。

通常、スギナは酸性土壌を好むとされていますが、この区画ではその常識が当てはまりません。繁茂の原因は、前年までその区画が粘土質で水はけが悪く、スギナにとって好条件だったためだと推測されています。

しかし、その後、堆肥や砂などを投入して土壌改良を行った結果、水はけが改善され、土壌環境はスギナにとって必ずしも適していない状態になりました。

記事は、土壌環境が変化してもスギナがすぐに姿を消すわけではなく、その影響が植物に現れるまでには時間差があることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビールの香気成分であるα-テルピネオールは、植物の種子の発芽を抑制する効果を持つモノテルペンアルコールの一種である。土壌中の酵母はα-テルピネオールを生成することがあり、土壌環境によっては発芽抑制物質が蓄積される可能性がある。これは、土壌中の微生物の活動と植物の発芽の関係を示唆しており、農薬や化学肥料の使用が土壌環境に与える影響を考える上で重要な視点となる。食品加工の知識は、植物の生育環境を理解する上で役立つことが多い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

落葉針葉樹の下は、広葉樹と比べて落葉の堆積が少なく、光が遮られにくいので、アベマキのドングリにとっては発芽しやすい環境に見えます。しかし、針葉樹の葉には、モノテルペンアルコールという物質が含まれており、これが植物の種子の発芽を抑制する効果を持つことが研究で明らかになっています。具体的には、クロマツやスギから抽出したモノテルペンアルコールが、ハツカダイコンの種子の発芽を抑制することが確認されています。このモノテルペンアルコールについて、さらに興味深い情報があるので、それは次回の記事で紹介します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、植物性の有機物を土に投入することの重要性を論じています。

植物性の有機物を土に投入しないと、土の物理性が悪化し、スベリヒユやヤブガラシのような除草剤が効きにくい雑草が生えやすくなります。一方、植物性の有機物を投入した土壌では、シロザのような抜きやすい雑草が生え、除草作業が楽になります。

さらに、トラクターや自走式草刈り機などの機械化と組み合わせることで、理想的な植生管理が可能となり、管理コストの削減と利益率の向上につながると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

歩道に群生するロゼット状の植物は、スイバの可能性が高いです。スイバはタデ科で、鋸歯のない波打つ丸い葉と細い葉柄が特徴です。種子は風散布ですが、写真のような密集した群生は、風に乗り切れずに落下した種子が、そのまま発芽した可能性が考えられます。厳しい冬を乗り越えるための戦略かもしれません。以前観察したスギナの中に生えていたスイバらしき草も、同様の環境に適応している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、スギナが酸性土壌だけでなく、日当たりの良い場所でも繁茂している事例が紹介されています。筆者は、スギナが酸性土壌を好むという一般的なイメージとのギャップに驚きを感じています。

記事では、スギナの強靭な繁殖力について考察し、地下茎によって栄養繁殖するため、土壌条件が必ずしも生育に決定的な要因ではない可能性を指摘しています。また、スギナが他の植物との競争に弱いため、日当たりの良い場所では生育が抑制される可能性についても触れられています。

結論として、スギナの生育には土壌条件だけでなく、日照や他の植物との競争関係など、複合的な要因が関わっていることが示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

除菌剤・消臭剤入りのベントナイトは、土壌改良材として使用しても問題ないか?という質問に対する回答です。

結論としては、問題ありません。

一般的に使用されている除菌剤のヒノキチオール、消臭剤のカテキンは、どちらも土壌中の微生物によって分解され、最終的には土の一部になる成分です。

ヒノキチオールは抗菌・抗ウイルス作用を持つ成分ですが、土壌中では分解されてしまいます。

カテキンは消臭効果を持つ成分ですが、土壌中のアルミニウムと結合することで吸着され、効果を発揮しなくなります。

そのため、除菌剤・消臭剤入りのベントナイトを土壌改良材として使用しても、土壌や植物に悪影響を与える心配はありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

街路樹のクヌギの幼木の根元に、エノコロ、メヒシバ、スギナが生えている。これは、スギナをマルチムギが囲む「鉄の吸収とアルミニウムの無毒化」で見た状況に似ている。幼木は健全なので、エノコロなどの草が生える環境は、木の根付きに良い影響を与えるのだろうか?という疑問が生じた。公園の植林木を観察すれば、この疑問を解消できるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スギナだらけの畑で、スイバがスギナを押しのけるように成長している様子が観察された。スイバの根にはタンニンが豊富に含まれており、腐植酸へと変化することで、土壌劣化の原因となる水酸化アルミニウムを無害化する効果が期待される。スイバは土壌を改善する役割を担っているように見えるが、雑草としてすぐに除草される可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収斂進化とは、異なる系統の生物が、類似した環境に適応する過程で、同様の形態や機能を持つように進化する現象です。系統的に近縁でないにも関わらず、類似した選択圧によって、独立して似た形質が進化します。例えば、サメ、イルカ、魚竜は異なる祖先から進化したにも関わらず、水中生活への適応として流線型の体型を進化させています。同様に、コウモリ、鳥、昆虫の翼も、飛行という共通の機能のために独立に進化した例です。収斂進化は、環境への適応が生物の進化に大きな影響を与えることを示す重要な証拠となります。ただし、類似性は表面的なもので、内部構造や発生過程は異なることが多いです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビの有性生殖型(テレオモルフ)は長らく不明だったが、DNA解析によりマユハキタケ科の菌と判明した。マユハキタケはタブノキのような極相林の樹木に特異的に生える。一方、コウジカビは醤油蔵などで人間と共生し、無性生殖(アナモルフ)で繁殖する。醤油蔵の木桶はスギ製で、材料は里山などから調達されたと推測される。つまりコウジカビは本来深い森に生息する菌だが、里山を経て人間の居住地へ至り、故郷と隔絶された環境で無性生殖を行うようになったと考えられる。そして現代の技術によって、ついにその起源が特定されたという物語を想像できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシャブシは、マツ科、ブナ科と並んでキノコと共生するカバノキ科の樹木。撹乱された土地にいち早く生育し、土壌の養分を吸収する菌根菌と共生するだけでなく、窒素固定細菌とも共生することで空気中の窒素をアンモニアとして取り込む能力を持つ。ハンノキイグチのようなイグチ科のキノコが生えることが報告されている他、原木栽培にも利用される。しかし、花粉はスギよりもアレルギーを引き起こしやすいという欠点もある。土壌改善、キノコ栽培に有用な一方、花粉症対策が必要な樹木と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、人工栽培キノコの天然での生育環境に関心を持ち、食卓でおなじみのナメコについて調査。図鑑を基に、ナメコがハラタケ目のスギタケの仲間であり、主に「ブナの枯れ木」に生えること、コナラの枯れ木にも群生する実態を明らかにします。シイタケやマイタケなど、他のキノコと同様にナメコもブナ科の木に生えることから、キノコにとってブナ科の重要性を再認識。ブナ科の木が菌に対して抵抗性が弱い可能性についても考察を巡らせています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、100年ぶりの2月2日節分に、歳の数以上の炒り豆を食べた経験から、筆者が食の安全について深く考察するブログ記事です。過去に「大豆は栄養学的に理にかなっている」と述べた筆者が、栄養知識を深めるにつれ、体に良いとされる食材でも過剰摂取は問題ではないかという疑問に直面。特に、大豆イソフラボンやマメ科のレクチンといった成分に着目し、その過剰摂取が健康に与える影響について掘り下げます。しかし最終的には、「気持ち悪くなければ大丈夫」という本能的な判断に落ち着きつつも、イソフラボン摂取量への懸念を残す、示唆に富んだ内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケの旨味成分であるグアニル酸は、グアノシン一リン酸 (GMP) で、核酸の一種。GMPはリン酸化されるとDNA構成要素のGTPとなり、生体にとって重要。さらにGTPはグアニル酸シクラーゼにより環状グアノシン一リン酸 (cGMP) に変換される。cGMPは血管拡張作用などに関与し、人体にとって重要な役割を果たす。シイタケ摂取とcGMP生成の関連は不明だが、cGMPの重要性を理解しておくことは有益。グアニル酸は旨味成分であるだけでなく、生体機能の重要な要素にも関わっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナ科樹木の種子/果実の大きさは、生育戦略と関連している。大きな種子/果実は、発芽・初期成長に必要な栄養を豊富に含み、親木の樹冠下のような暗い環境でも成長できる。一方、小さな種子/果実は栄養が少ないため、明るい場所に散布され、速やかに成長する必要がある。この戦略の違いは、常緑樹と落葉樹の成長速度にも反映される。常緑樹は成長が遅く緻密な木材を持つ一方、落葉樹は成長が速く、幹の締まり具合が緩いため水分を吸収しやすい。シイタケ栽培では、この水分吸収のしやすさが原木との相性に影響する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカガシとツクバネガシの標高による棲み分けについての本を読み、高槻の本山寺(標高約520m)へアカガシを探しに行った。樹皮とドングリ、葉の特徴からアカガシを確認。境内にもアカガシ林保護の掲示があった。アカガシが現れる直前まではアラカシらしき木が生えていたが、その後はアラカシが見られなくなり、標高による棲み分けの可能性を感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

休耕田の雑草の茂り具合から、耕作放棄地でも草ぼうぼうにならないことを観察した筆者は、土壌の状態について考察している。夏草、スギナ、ロゼット系の秋冬の草が共存する様子から、かつての稲作による土壌への負担が大きかったのではないかと推測し、自然回復には時間がかかると予想する。NPK肥料のみの管理に限界を感じ、土壌改善の必要性を訴えている。関連記事では、レンゲの播種時期について触れ、持続可能な農業への関心を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アザミの生育環境を考察するため、近縁種のアーティチョークの栽培条件を参考にした。アーティチョークはpH6.0〜6.5の土壌、13〜18℃の気温を好み、連作障害を起こしやすい。ノアザミとアーティチョークは属が異なるものの近縁種であるため、ノアザミも酸性土壌を好むとは考えにくい。前記事でアザミの根元にスギナが生えていたことから酸性土壌を好むと推測したが、スギナとアザミが同じ環境を好むとは限らないため、更なる考察が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アザミの群生地を観察し、周辺環境との関係を探っている。前回は硬い茎の草との関係を考察したが、今回はスギナのような草が繁茂する場所で見つけた。スギナは酸性土壌指標植物であることから、アザミと土壌酸性の関係に疑問が生じた。しかし、栽培環境と自然環境では植物の好む土壌が異なるという専門家の指摘を思い出し、単純に結びつけられないことに気づく。アザミがスギナを好むのか、スギナに追いやられているのかは不明であり、引き続き観察が必要だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

曽爾高原の広大なススキ草原は、長年にわたり連作されているにも関わらず、障害が発生していない。山焼きの灰が肥料となる以外、特に施肥されていないにも関わらず、ススキは元気に育っている。これは、ススキがエンドファイトによる窒素固定能力を持つこと、そして曽爾高原の地質が関係していると考えられる。流紋岩質の溶結凝灰岩や花崗岩といったカリウムやケイ素を豊富に含む岩石が風化し、ススキの生育に必要な養分を供給している。さらに急な勾配により、風化による養分は流出せず高原に留まる。長期間の連作を可能にする曽爾高原の土壌は、重要な知見の宝庫と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌のアルミニウム無毒化機構を持つMATE輸送体は、元々鉄の吸収を担うクエン酸輸送体から進化したとされる。この事実は、緑肥による微量要素吸収効率改善の可能性を示唆する。鉄は土壌中に豊富だが鉱物として存在し、植物が利用するには溶解という困難なプロセスが必要となる。しかし、緑肥は土壌から鉄を吸収し、葉にキレート錯体や塩として蓄積するため、鋤き込みによって土壌へ供給される鉄は利用しやすい形態となる。つまり、緑肥はアルミニウム耐性だけでなく、鉄をはじめとする微量要素の吸収効率向上にも貢献していると考えられる。この仮説が正しければ、緑肥栽培の事前準備にも影響を与えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析の結果pHが中性でもスギナが繁茂する理由を、アルミナ含有鉱物の風化に着目して解説しています。スギナ生育の鍵は土壌pHの酸性度ではなく、水酸化アルミニウムの存在です。アルミナ含有鉱物は風化により水酸化アルミニウムを放出しますが、これは酸性条件下だけでなく、CECの低い土壌でも発生します。CECが低いと土壌中の有機物や特定の粘土鉱物が不足し、酸が発生しても中和されにくいため、粘土鉱物が分解され水酸化アルミニウムが溶出します。同時に石灰が土壌pHを中和するため、pH測定値は中性でもスギナは繁茂可能です。対照的にCECの高い土壌では、腐植などが有機物を保護し、粘土鉱物の分解とアルミニウム溶出を抑えます。つまり、pHだけでなくCECや土壌組成を総合的に判断する必要があるということです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スギナが水中に生えていたことから、スギナは水没に耐性がある可能性が示唆された。スギナの地下茎は酸欠に耐えられる構造を持っており、これを「ROLバリア」と呼ぶ。ROLバリアは、外側の細胞層が酸素をバリアし、内側の細胞層に酸素を供給する。このおかげで、スギナは地下茎から伸びた根が水中に沈んでいても、健全に成長できる。さらに、この酸素過剰な段階では、その酸素の一部が周囲の土壌に放出される。この仕組みは、スギナが他の植物よりも水没した環境で競争的に優位に立つことを可能にしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スギナは酸性土壌を好み、活性アルミナが溶出し他の植物の生育を阻害するような環境でも繁茂する。これはスギナがケイ酸を多く吸収する性質と関係している可能性がある。酸性土壌ではケイ酸イオンも溶出しやすく、スギナはこれを利用していると考えられる。イネ科植物もケイ素を多く蓄積することで知られており、スギナも同様にケイ酸を吸収することで酸性土壌への適応を可能にしているかもしれない。また、スギナ茶を飲んだ経験や、土壌の酸性度に関する考察も述べられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スギナは、シダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属の植物で、繁殖力が強く、世界中に分布する。胞子茎と栄養茎があり、胞子茎はツクシと呼ばれる。ツクシは食用とされ、春の山菜として親しまれる。栄養茎はスギナと呼ばれ、光合成を行う。

スギナはミネラルが豊富で、古くから薬草として利用されてきた。利尿作用、血液凝固作用、収斂作用などがあるとされ、ハーブティーやサプリメントとして販売されている。また、ケイ酸を多く含み、骨や爪の健康維持にも効果的とされる。ただし、ニコチンを含有するため、多量摂取は避けるべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

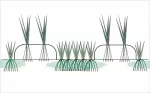

ネギとマルチムギ(コムギ)の混作で、劣悪土壌の改善、アザミウマ防除、ネギ生育向上に成功した事例から、コムギのアレロパシー物質DIMBOAに着目。DIMBOAは広範囲の病原体への抗生物質だが、土壌への吸着で活性を失う可能性がある。そこで、緑肥マルチムギの効果を高める施肥設計を提案。次作の基肥と共に堆肥を投入し、緑肥の生育環境を整える。さらに、黒糖肥料を追肥することで、糖供給によるDIMBOAの土壌吸着促進と、アミノ酸・金属による成長促進を図る。つまり、緑肥を衰退した環境に植えるのではなく、堆肥と黒糖肥料で積極的に生育を促し、アレロパシー効果を最大限に活かす戦略。同時に、コウジカビがアレロケミカルを宿主にとって無毒で有益な物質に変換する可能性にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

摂津峡の河原で、砂利の堆積地における植物の分布に疑問を持った筆者は、岩陰にスギナなどのシダ植物が集中していることを発見する。スギナは劣悪な土壌を好むイメージがある一方、日陰を好むイメージはない。日当たりの良い砂利地で繁殖していないのは何故か。土壌の組成、特に微量要素の不足が影響しているのではないかと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

木蓮の開花をきっかけに、筆者は植物の進化について考察している。以前は単に季節の風物詩と捉えていた木蓮だが、福井の恐竜博物館で被子植物の進化に関する展示を見て印象が変わった。展示では、恐竜が木蓮のような花を見ていた可能性が示唆されていた。木蓮は被子植物の初期に出現したと考えられており、恐竜時代の風景の一部だったかもしれない。この新たな視点を得たことで、筆者は木蓮の花を神々しく感じ、恐竜が花を見てどう感じたのか想像を巡らせている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

恐竜絶滅の一因として、被子植物の台頭が考えられる。草食恐竜は裸子植物を食べていたが被子植物を消化できなかったとする説に対し、成長の早い裸子植物が被子植物に負けた理由を花粉に着目して考察。裸子植物(例:スギ)は風媒で大量の花粉を散布し受精に長期間かかる。一方、被子植物は虫媒で効率的に受精を行うため、進化の速度で勝り繁栄した。寒冷地に追いやられた裸子植物は、温暖地に戻ると速く成長する性質を獲得。戦後、木材供給のため植林されたが、輸入材の増加で需要が減り、花粉症の原因となっている。この速さは幹の強度を犠牲にしており、台風被害を受けやすい。進化の歴史から、自然の摂理に反する行為は災害に脆いことを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事はシダ植物の観察を通して、太古の地球環境、特に石炭紀の巨大シダ繁栄と大量の石炭形成について考察している。現代のシダの根元構造を観察し、リグニン質の塊から葉が伸び、枯れた葉が堆積することで塊が成長していく様子を記述。石炭紀にはリグニンを分解する生物が存在せず、巨大シダの遺骸が分解されずに堆積し、石炭になったと推測。当時の土壌は現代とは異なり、リグニンの分解がないため形成されていなかった可能性にも言及。さらに、P/T境界における大量絶滅と酸素濃度の関係、恐竜誕生への影響にも触れ、スギナの強靭さを太古の環境の名残と結びつけて考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

銀座ソニーパークで大きなシダを見て、株の上部にだけ葉があることに疑問を持った筆者は、渓谷の河原でシダの観察を行った。多くのシダが生える場所で、土から直接葉柄が出ているように見えるシダを発見。小さなシダを掘り返してみると、銀座ソニーパークのシダの幹のミニチュア版のようなものがあった。シダには茎がないのかと疑問に思ったが、スギナを例に挙げ、シダにも茎があることを示唆。改めてスギナを観察することで、シダへの理解が深まると締めくくっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

銀座ソニーパークを訪れた筆者は、そら植物園の手がけた個性的な植物、特にシダ植物に注目する。恐竜時代に繁栄したシダ植物の進化の過程を感じ、ディクソニア属のシダを観察。幹の上部にのみ葉が生え、下部には枯れた葉柄が残る構造から、植物の進化における幹の構造変化について考察する。 裸子植物のように幹の途中から枝を出せる形質が革新的だったと推測し、林床の背の低いシダはどのようにシュートを発生させるのかという疑問を提示し、更なる探求の必要性を感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、冬虫夏草の一種であるサナギタケの生育環境について考察しています。サナギタケは鱗翅目の幼虫に寄生し、子実体形成後は周辺の落ち葉や土壌に菌糸を伸ばします。しかし、戦後の針葉樹植林により、抗菌作用を持つスギやヒノキの葉が土壌に堆積し、サナギタケの生育域が狭まっている可能性を指摘しています。

さらに、サナギタケの抗癌作用を持つコルジセピンへの注目から、乱獲による個体数減少も問題視されています。また、NPK主体で腐植を軽視した施肥管理がヨトウガの増加を招き、サナギタケの生育に間接的な悪影響を与えている可能性も示唆。

山、川、海の相互作用、そして土壌環境の重要性を強調し、包括的な視点を持つ必要性を訴えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コケは維管束を持たず、種子を作らないが胚を持つ植物。維管束がないため、葉から直接水分や養分を吸収する。道管もないため、リグニンを蓄積しないが、リグニンのような物質(リグナン)を合成する遺伝子は持つ。これは土壌の腐植蓄積モデルを考える上で興味深い。コケの理解は「土とは何か?」という問いに繋がる。コケは精子と卵が受精する胚を持つ植物であり、単純な細胞分裂で増殖するわけではない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「植林・植樹の前に」は、ハゲ山への安易な植林では木が定着しにくい現状に警鐘を鳴らしています。筆者は「大地の五億年」などの書籍や生態学の知見から、健全な森の形成には、まずシダや低木といった下草が先に充実し、腐植を蓄積させ、湿潤な環境を整えることが不可欠だと強調。この環境作りには草が密に茂る状態が先行するため、特にススキのようなイネ科の草の種を蒔くことから始めることが、ハゲ山の植林における最適解だと提言しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの通路にマルチムギを緑肥として栽培することで、土壌への酸素供給が向上し、ネギの生育が促進される可能性が示唆されている。ムギはROLバリアを形成しないため、根から酸素が漏出し、酸素要求量の多いネギの根に供給される。特に、マルチムギの密植とネギの根の伸長のタイミングが重なることで、この効果は最大化される。マルチムギは劣悪な土壌環境でも生育できるため、土壌改良にも貢献する。この方法は、光合成量の増加、炭素固定、排水性・根張り向上といった利点をもたらし、今後の気候変動対策としても有効と考えられる。栽培初期は酸素供給剤も併用することで、更なる効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メタセコイヤ見学をきっかけに、ヒノキ科の植物に興味を持った著者は、今回はスギ属の植物の葉を観察した。高い木の葉は撮影できなかったため、園芸種と思われるスギ属らしき植物の葉の写真を掲載している。メタセコイヤの葉と比較すると、スギの葉は細く立体的に展開しており、受光効率を高めているように見えると考察。ヒノキ属に続き、スギ属の葉の観察記録を綴っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メタセコイヤの並木を訪れた筆者は、ヒノキ科の植物との比較に興味を持ち、ヒノキらしき園芸種の観察を始めた。メタセコイヤの葉は羽状葉だが、この園芸種は鱗状葉で、より複雑な構造を持つ。鱗状葉は小さな鱗状の葉が茎を包み、更に枝や葉内で分岐していた。筆者は、メタセコイヤがヒノキの祖先だとすれば、羽状葉から鱗状葉への進化は何をもたらしたのか疑問を呈し、スギの葉との比較も検討している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県立恐竜博物館で、恐竜時代の植物に関する本を購入した著者は、「生きていた化石メタセコイヤ」の記述に興味を持つ。メタセコイヤは化石発見後、現存種が見つかった珍しい植物である。帰路、滋賀県マキノ高原のメタセコイヤ並木に立ち寄る。並木は長く、時間の都合で正面から眺めるにとどまったが、間近で葉を観察できた。スギやヒノキと似た針葉樹だが、メタセコイヤの葉はより単調な形状をしている。絶滅種と思われていたメタセコイヤの葉の形は、現存するスギやヒノキに比べて不利だったのかもしれない、と著者は考察する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて巨大だったスギナの祖先は、石炭紀にシダ植物として繁栄した。しかし、恐竜時代になると裸子植物が台頭し、シダ植物は日陰に追いやられたという説がある。スギナは胞子で繁殖するが、これは昆虫に食べられやすく、裸子植物のタネや花粉に比べて不利だったと考えられる。現代、畑でスギナが繁茂するのは、かつての繁栄を取り戻したと言えるかもしれない。人間による無茶な栽培が、皮肉にもスギナの祖先の念願を叶える手伝いをしたのだ。また、スギナが人体に有害なのも、胞子を食べられることに対する抵抗として獲得された形質かもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マルチムギは、劣化した土壌でも生育できる特性から、土壌改良に役立つ可能性を持つ。記事では、マルチムギとエンバクを用いた緑肥栽培の実験を通して、劣悪な環境におけるマルチムギの成長力と土壌への影響を検証している。

粘土質でpHが低く、栄養不足の土壌にマルチムギを播種した結果、他の植物が生育困難な環境でも旺盛に成長し、土壌被覆率を高めた。一方、エンバクは生育不良だった。マルチムギは高い窒素固定能力を持つため、緑肥として土壌に鋤き込むことで窒素供給源となる。また、旺盛な根の成長は土壌の物理性を改善する効果も期待できる。

実験は初期段階だが、マルチムギは劣化土壌の回復に貢献する有望な植物であることが示唆されている。今後の研究で、更なる効果検証と実用化に向けた取り組みが期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

露地ネギの畝間に緑肥マルチムギを導入したところ、ひび割れ多発土壌が改善し、ネギの生育も向上した。ひび割れの原因は腐植不足と水溶性成分蓄積(高EC)だが、マルチムギはこれらの問題を解決する。マルチムギは活性アルミナを無害化し、養分を吸収、土壌を柔らかくして排水性を向上させる。これにより、作物の発根が促進され、高EC土壌でも生育が可能になる。マルチムギとの養分競合も、基肥を発根促進に特化し、NPKを追肥で施すことで回避できる。結果として、発根量の増加は微量要素の吸収を促し、病害虫への抵抗性向上に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の過剰供給による土壌劣化と、それに伴うスギナ繁茂、ひび割れ、保水力低下といった問題を抱えた畑で、マルチムギ導入による土壌改善を試みた事例を紹介。

休ませることのできない畑で、連作と速効性肥料により土壌が悪化し、アルミニウム障害を示唆するスギナが蔓延していた。ネギの秀品率も低下するこの畑で、マルチムギを栽培したところ、スギナが減少し始めた。

マルチムギは背丈が低いためネギ栽培の邪魔にならず、根からアルミニウムとキレート結合する有機酸を分泌する可能性がある。これにより、土壌中のアルミニウムが腐植と結合し、土壌環境が改善されることが期待される。加えて、マルチムギはアザミウマ被害軽減効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の土壌改良効果に着目し、植物ホルモンの視点からそのメカニズムを考察している。牛糞堆肥は植物ホルモン様物質を生成する微生物の活動を促進し、植物の生育を促す。一方、化学肥料は土壌微生物の多様性を低下させ、植物ホルモン産生を阻害する可能性がある。土壌の物理性改善だけでは植物の健全な生育は難しく、微生物との共生関係が重要となる。牛糞堆肥は土壌微生物の活性化を通じて植物ホルモン様物質の産生を促し、結果として植物の生育を促進、病害抵抗性を高める効果が期待できる。現代農業における化学肥料偏重の風潮に対し、微生物生態系を重視した土壌管理の必要性を提唱している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツツジの根元にスギナが繁茂していた。スギナは酸性土壌や金属障害に強いが、競争には弱い。ツツジの根元は、施肥による酸性化で他の植物が育ちにくく、スギナにとって好適な環境になっている。ツツジが繁茂し、土壌が酸性化することで、スギナが生きられるニッチが生まれた。スギナは土壌中の金属を吸収する性質があり、酸性化で利用しにくくなった金属を地表付近に留める役割を果たしている。このことから、ツツジとスギナの間に一種の共生関係が生まれていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スギナはアルミニウム耐性があり、酸性土壌で生育する。根から分泌する有機酸でアルミニウムを無害化し、土壌中のミネラルを回収する。葉の先端の溢泌液には余剰養分が含まれ、土壌に還元される。スギナは自ら生産量は少ないが、有機酸により土壌改良を行い、他の植物の生育を助ける役割を果たしている。その生き様は、繁殖だけでなく、環境への貢献という別の生きる意味を問いかけるようだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日陰の草むらでは、ホトケノザが繁茂する中、日陰の端にはドクダミ、スギナ、ヤブガラシが生息していた。

栽培では厄介者とされるこれらの雑草が日陰に追いやられているのは、ホトケノザが良好な環境を占拠しているため。環境が悪い日陰では、栽培環境の悪さの指標となる草を生やす可能性がある。

ヤブガラシは強靭だが、日陰では繁栄できない。ヤブガラシに悩まされる農家は、日陰など栽培環境が悪化していないか確認することが重要となる。

栽培環境を改善するには、草が生えている環境に目を向け、そこに生える草の種類をヒントにすることで、栽培環境の問題点を把握できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良の指標として、特定の雑草の植生変化が有効である。酸性土壌を好むヤブガラシが減少し、微酸性〜中性の土壌を好むシロザ、ホトケノザ、ナズナ、ハコベが増加した場合、土壌pHが改善され、理想的なpH6.5に近づいている可能性が高い。これは、土壌シードバンクの考え方からも裏付けられる。 土壌pHの安定化は、炭酸塩施肥や植物性堆肥の蓄積によって実現するが、特に後者は土壌改良の他の要素向上にも繋がるため、植生変化は精度の高い指標となる。加えて、シロザは次世代の緑肥としても有望視されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

無肥料栽培の野菜は、土壌中のアルミニウム溶出量の増加とミネラル減少により、体に悪い可能性がある。肥料を加えないことで土壌の酸性化が進み、アルミニウムが溶出しやすくなる。また、養分の持ち出しにより土壌中のミネラルも減少し、野菜の生育に悪影響を与える。落葉や食品残渣を肥料として用いる場合もあるが、これらは堆肥に分類され、真の無肥料栽培とは言えない。結果として、無肥料栽培の野菜は栄養価が低く、アルミニウム中毒の危険性もあるため、健康への影響が懸念される。「無肥料栽培」を謳うメリットはなく、むしろデメリットが多い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の酸性化は、植物の生育に悪影響を与える。酸性土壌ではアルミニウムイオンが溶け出し、植物の根に障害を引き起こす。具体的には、根の伸長阻害や養分吸収の阻害が起こり、生育不良につながる。また、土壌pHの低下は、リン酸固定や微量要素欠乏も引き起こす。対策としては、石灰資材の施用によるpH調整が有効である。定期的な土壌診断を行い、適切なpH管理を行うことで、健全な植物生育が可能となる。さらに、酸性雨の影響も考慮し、土壌環境の保全に努める必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ酸肥料はイネ科作物に良いだけでなく、土壌改良にも大きな可能性を秘めている。長石の風化過程でカリウムと共に生成されるケイ酸は、同時に発生する水酸化アルミニウムと反応し、カオリナイトという粘土鉱物を形成する。水酸化アルミニウムは土壌酸性化で溶脱し、植物の根に障害を与える有害物質である。つまり、ケイ酸を投入することで、この有害なアルミニウムを無害な粘土へと変化させ、土壌の保肥力・保水力を向上させることができる。スギナ繁茂地のようなアルミニウム障害の畑では、特にケイ酸投入による土壌改良効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マツの葉の細さと斜め方向への成長は、光合成効率の向上に貢献している。針葉樹は一般的に針状の葉を持つことで葉同士の遮光を防ぎ、効率的な光合成を行う。しかし、ウォレマイ・パインのような幅広の葉を持つ古代針葉樹は、下の葉を覆ってしまうため効率が低い。一方、現代のマツは葉が細く、斜め上向きに成長することで、下の葉にも光が当たるようになり、すべての葉が満遍なく光合成を行える。これは、進化による光合成効率の向上を示す興味深い例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ジュラシックツリーと呼ばれるウォレマイ・パインは、一見ヒノキのような針葉樹だが、近づいて観察するとシダ植物に似た細かい葉を持つ。一般的な針葉樹と比較すると、その葉の細かさは際立っている。著者は、この微細な葉は、長い歴史の中でウォレマイ・パインが様々な困難を乗り越えるための進化の結果だと推察する。光合成の効率は下がったかもしれないが、それ以上に得られたもの、乗り越えられたものがあったはずだと考え、その理由について思いを馳せている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸性土壌では、鉱物中のアルミニウムが溶出して根の伸長障害を引き起こす。この障害により吸水・肥料吸収力が低下し、生育に悪影響を及ぼす。スギナは酸性土壌に強く、アルミニウムに耐性があるため、酸性の指標植物として利用できる。畑やその周辺にスギナが繁茂している場合、土壌の酸性化が疑われ、改善が必要と考えられる。酸性土壌は保水性や保肥力も低下しているため、栽培を開始する前に土壌の改善を行うことが望ましい。