ミカンの木の落ち葉がなかなか土へと還らないから話は戻って、

不調なミカンの木からの漂白の落ち葉での(おそらく)銅欠乏の話をする。

ミカンの栽培マニュアルに目を通した時頻繁に挙がったこととして、

・ミカンは石灰を好む

・ミカンは弱酸性域の土質を好む

・水はけの良い場所を好む

ミカンではなく果樹について調べた時、たまに

・お礼肥(収穫後に与える肥料)では硫酸銅を与える

とあった。

これらの内容が目についた時にふと

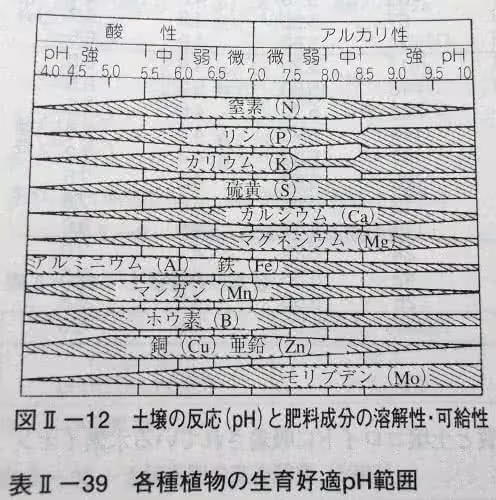

(JA全農 肥料農薬部 施肥診断技術者ハンドブック 2003 44ページから引用)

この表が頭に浮かんだ。

この表の詳細を説明する前に植物が養分を吸収することに注目すると、植物は根から養分を吸収する時、養分は必ず水に溶けてないければならない。

これを踏まえた上で上の表だけれども、リグニン形成に必要な微量要素である銅(やマンガン)はpHが6.5を超えた当たりから土壌中の水分に溶けにくくなる。

つまりは、pHが6.5以上のところでは、木が丈夫になるための要素を吸収しにくいということに繋がる。

ここで更に気になったことが、

・ミカンは石灰を好む

という条件で、

簡単に入手できる石灰を思い浮かべると、おそらく消石灰や苦土石灰だろう。

どちらも土壌のpHを上げる要素がある。

ミカンは弱酸性域を好むという条件があり、おそらく石灰はpHを上げる要素のない硝酸石灰や硫酸石灰を与えることになるだろう。

硝酸石灰や硫酸石灰は弱酸性なのでちょうど良い。

となって欲しいところだけれども、硫酸根というのは、土壌のECを高める要素となる。

土壌のECを高めると根に強いストレスを与えることに繋がる為、おそらく結合力の強い銅の吸収は阻害されるはず。

硝酸石灰であれば、速効性の栄養塩も増やしてしまうため、更に発根も抑制してしまう。

生理的に酸性の石灰を使いたいが為に、ミカンの三番目の生育条件には水はけの良い場所を好むというものがあるのだろう。

栽培を重ねると、最初は水はけが良かったとしても、どうしても粘土質の鉱物が蓄積されていくからいずれは水はけは悪くなるという状況が発生してしまう。

果樹は植え替えまで土に何かを混ぜるということが出来にくいから、粘土鉱物の蓄積はかなり大きな問題なのだろう。

関連記事

2023年9月22日追記

青い石が出る園地は良いミカンが出来るという言い伝えの記事以降、ミカンが石灰を好むという内容は誤りだと予想している。

ミカン栽培は土壌の絶妙なpHの変動と、それに伴う銅や亜鉛といった難吸収性の微量要素の振る舞いによるものだと予想している。