栽培環境の改善において、自身の行っている土壌改良が良い方向に向かっているか?の指標が欲しいという話題は時々ある。

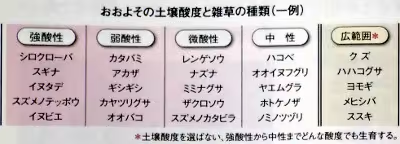

この話題に対して良い指標があるので、有機、慣行問わず下記の表を紹介している。

※有機農業参入促進協議会 有機農業をはじめよう!土作り編 12ページより抜粋

以前紹介した

施肥設計の見直しで農薬防除の回数は確実に減らせるで徹底的に基肥設計を見直して、秀品率を向上させつつ、農薬の散布量を通常の8割近くを削減した時、顕著に見られた違いとして栽培中に顕著に繁茂した

ヤブガラシという栽培にとって厄介な草がいなくなり、収穫後期や収穫後に生え始める草で

シロザ、ホトケノザ、ナズナやハコベが多く見られるようになった。

※植生は季節に依存します

土壌の種類にも依るんじゃないか?

水田ではイネ科やカヤツリグサが多くなるのではないか?

という疑問が生じる。

こぼれダネの考え方から、以前生えていなかった草が突然生えてくるのか?という疑問も生じる。

上記の話題の箇所は元水田で、それにも関わらずシロザ、ホトケノザ、ナズナやハコベが繁茂した。

この話題の背景にはシードバンクという考え方があり、すべての植物のタネは自身が得意とする環境になるまで、タネの状態で土壌の中で休眠しながら待つという特徴がある。

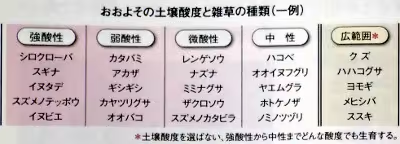

で、この話題を踏まえた上で再び

※有機農業参入促進協議会 有機農業をはじめよう!土作り編 12ページより抜粋

この表を見てみよう。

上の表にシロザはないけれども、ハコベ、ナズナやホトケノザは微酸性から中性にいる。

土壌改良の大きな目標の一つにpHの安定化があり、pH6.5の微酸性を目指すと土壌中にある全ての肥料成分がバランス良く吸収できるという状態になる。

逆に除草が厄介とされる草は強酸性に属し、その内のスギナは劣悪環境の指標として利用出来る。

土壌のpHを安定化させる方法として、仕込みの肥料として炭酸塩を基肥と、植物性堆肥の効率的な蓄積の二パターンがあるが、後者の方を徹底した後に植生が変わったならば、土壌改良の他の重要な要素も一緒に向上している。

だから植生に注意していれば精度の高い指標を得たことになる。

追記

文中にあるシロザは次世代の緑肥の候補