渋くて苦いカカオ豆はどうして利用されるようになったのか?までの記事で渋みや苦みで食用にできなかったカカオ豆は発酵という工程を経て、食用(飲用)として利用できる可能性が出てきた。

この発酵だけれども、渋みや苦みが消えるような生化学的な反応であり、丁寧に見ていくと他の食品の知識も相乗的に増す可能性がある。

というわけで、前の記事に引き続き、発酵に関して見ていくことにする。

カカオ豆の発酵処理の工程を見ていくと、

収穫直後にバナナの葉にカカオ豆を包み、速やかに微生物による発酵が開始する。

豆表面が白や紫色から褐色になった頃に発酵の工程を止め、天日乾燥の工程を始める。

このどちらの工程でも関与する微生物がいるらしく、順番は下記のようになるそうだ。

・発酵

酵母 → 乳酸菌 → 酪酸菌

・天日乾燥

芽胞細菌

全工程で糸状菌も関与している可能性があるが、糸状菌の影響は小さい。

最初に注目すべき点は発酵の工程の目視確認で、豆表面の色が白色や紫色から褐色に変化するということで、紫色はおそらく、

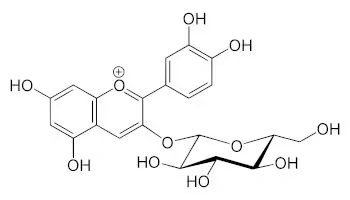

フラボノイドの配糖体であるアントシアニンを指し、白色はおそらく、

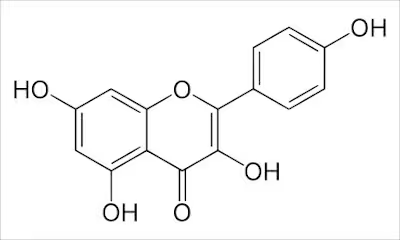

人の目では色の認識ができないが、昆虫の目からは色の認識ができる紫外線の色のフラボノイドだろう。

白色や紫色が褐色に変化するということは、フラボノイドが重合してできたタンニンということになる。

※褐色の他の要因として考えられる事としてメイラード反応があるが、発酵時の温度帯で速やかに進行するか?は謎