/** Geminiが自動生成した概要 **/

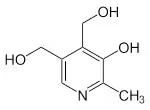

本ブログ記事では、植物がビタミンB6(ピリドキシン)を肥料として利用できるか検証しています。過去記事や研究論文を引用し、シロイヌナズナの実験を紹介。ビタミンB6合成能力がない植物は発根量が著しく低下するものの、培地へのピリドキシン添加で発根が回復した事例を示します。これは、ピリドキシンが根から吸収され、発根を促進する効果がある可能性が高いことを示唆。さらに、根の成長だけでなく、浸透圧や酸化ストレスへの耐性向上にも寄与すると考えられます。筆者は、米ぬかボカシ肥に含まれるビタミンB6の肥効に期待を寄せています。