/** Geminiが自動生成した概要 **/

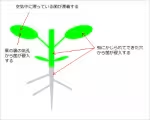

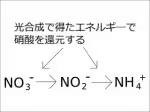

レンゲ米の水田では、土壌の物理性が改善され、窒素供給が緩やかになるため、初期生育が遅く葉色が濃くなる傾向があります。しかし、今年は周辺の水田で葉色が薄いという現象が見られます。これは、肥料、特に一発肥料の効きが影響している可能性があります。 例えば、鶏糞など有機成分を含む肥料は、気温や水分量によって効き目が変化します。今年の6月は梅雨入りが遅く気温が高かったため、肥料の効きが早まり、初期生育が促進されたものの、根の成長が追いつかず、養分吸収が追いついていない可能性が考えられます。