塩椎神と塩と航海の記事の続き。

日本の古代史における塩について興味が湧いたので、何らかの本を読んでみようかなと思い検索をしてみたところ、日本の古代史ではないが、

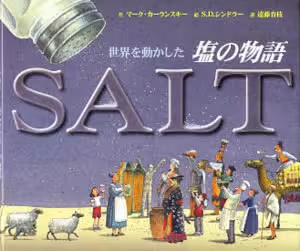

BL出版から発売されている世界を動かした塩の物語という絵本が紹介されていたので早速読んでみた。

子供向けにかかれている本だけれども侮るなかれ、現在は当たり前のようにある食塩が当たり前でないと感じさせるような内容が展開されていた。

人類が狩猟や樹の実の採取で行きていた頃は塩の結晶は必要なかったけれども、農耕や牧畜を始めると塩が足りなくなってくるわけで、塩は政治と密接に関わってくる。

そんな塩だけれども、科学の発展により、政治的な価値が薄れていくというのが面白い。

イオン膜・立釜法 | 塩のつくり方 | 塩百科 | 公益財団法人塩事業センター

本の内容とは関係ないが、

岩塩のピンク色(?)は何由来か?が気になった。

検索をしてみたところ、ヒマラヤ岩塩の色の違いは何ですか?なぜピンク色(赤)なのかを塩の専門家がわかりやすく解説! | 日本ソルトコーディネーター協会で酸化鉄や赤土と記載されていた。

赤土を摂取して良いのかな?と思ったが、読み進めてみると、不純物の多いものは食用としては不向きだと記載されていた。

まぁ、そうなるよね。

アルミニウムが多く入ってそうだもんね。

話は逸れたが、一般教養として塩についての理解を深めておきたいな。