/** Geminiが自動生成した概要 **/

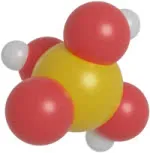

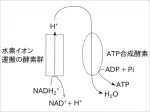

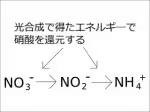

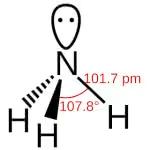

前回のブログで、過酸化水素による作物の発根促進・ストレス緩和の可能性を提示。今回は、酸化剤である過酸化水素が土壌中のアンモニアや硫化水素などの還元物質とどう反応するかを深掘りします。まず、工業的なアンモニアの酸化反応を調査したところ、「ヒドラジン(N2H4)」という化合物を発見。これはアンモニアを次亜塩素酸塩などで酸化して作られ、ロケット燃料にも使われます。過酸化水素でも生成は考えられますが、土壌中での生成は疑問。今後の研究のためにこの知見を覚えておきます。