/** Geminiが自動生成した概要 **/

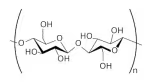

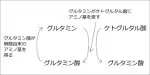

土壌乾燥により微生物が死滅すると、還元糖が溶出し不可給態マンガンを可給態マンガン(Mn(II))へ還元します。これは風乾時のマンガン増大主要因です。筆者は、この可給態Mn(II)がリン酸と結合し、干ばつ時の植物のリン酸欠乏を引き起こす可能性を指摘。還元鉄も同様にリン酸を難溶化させます。本記事は、土壌乾燥が微生物活動を介して主要養分の動態に複雑な影響を与え、植物の養分吸収を阻害するメカニズムを考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌乾燥により微生物が死滅すると、還元糖が溶出し不可給態マンガンを可給態マンガン(Mn(II))へ還元します。これは風乾時のマンガン増大主要因です。筆者は、この可給態Mn(II)がリン酸と結合し、干ばつ時の植物のリン酸欠乏を引き起こす可能性を指摘。還元鉄も同様にリン酸を難溶化させます。本記事は、土壌乾燥が微生物活動を介して主要養分の動態に複雑な影響を与え、植物の養分吸収を阻害するメカニズムを考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

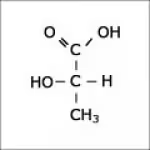

本記事は、土壌中の不可給態マンガンが植物に利用可能な可給態マンガンへ変化するメカニズムを、微生物由来の還元糖に焦点を当てて解説。牧野知之氏の論文を引用し、死滅した土壌微生物の遺体から溶出する還元糖(グルコースなど)がマンガン酸化物を還元溶解させることが主な要因と指摘します。還元糖の化学的特性も説明。土壌消毒などで微生物が死滅するとこのプロセスが加速され、植物のマンガン過剰症リスクを高める可能性を警鐘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来の活性炭素種が植物の発根促進やストレス緩和に寄与するとの話題から着想を得て、筆者は過去の酸素供給剤(過酸化石灰)によるネギの発根・成長促進効果を再考察。同剤は水中で過酸化水素(活性酸素)を生成し、これが最終的に酸素となる。これまで酸素が促進要因とされたが、活性炭素種と同様、過酸化水素自体が植物ストレスを緩和し、その余力が発根促進に繋がった可能性を提唱。植物の生育促進メカニズムに新たな視点を提供しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来の肥料は作物の抵抗性を高める効果がありますが、その効果を最大限に引き出すには工夫が必要です。抵抗性向上のカギとなるのは、活性酸素を除去する酵素SODの合成誘導。SODは鉄やマンガンなどの微量要素と多くのアミノ酸から作られるため、ビール酵母肥料を散布する際は、アミノ酸肥料や微量要素を混合して施肥することが不可欠です。また、ビール酵母に含まれるβ-グルカンと鉄・マンガンを混合した際に生じる反応が、作物に悪影響を与えないか事前の確認が極めて重要となります。これらの点に留意し、効果的な抵抗性向上と健全な作物育成を目指しましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水熱処理したビール酵母由来肥料から生成されるRCS(活性炭素種)は、植物の生産性向上に寄与します。RCSの刺激により、植物体内で活性酸素を除去するSOD(スーパーオキシドディスムターゼ)酵素の合成が誘導され、光合成等で自然発生する活性酸素の効率的な無毒化を促進します。これにより植物の抵抗性が高まり、病原菌侵入時の細胞自滅を軽減し免疫維持にも繋がります。ただし、SODの活性には鉄、マンガン、銅、亜鉛などの微量要素が不可欠であり、ビール酵母由来肥料の施肥にはこれらの微量要素も考慮した工夫が重要であると解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来肥料の研究から、水熱処理した酵母細胞壁とFe(Ⅲ)の反応で「RCS(活性炭素種)」の発生が確認されました。RCSは植物の生産性向上に寄与し、同時に安定した二価鉄も生成されます。これにより、ビール酵母肥料に錆びた鉄粉を加えるだけで、生育促進RCSと安定二価鉄の同時供給が可能と示唆されています。今後のさらなる効果検証が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、炭水化物の水熱処理による還元性付与の原理を踏まえ、ビール酵母由来肥料の可能性を深掘りしています。酵母を水熱処理することで、細胞壁のβ-グルカンが断片化され、さらに核酸や亜鉛などの細胞内栄養素も同時に抽出されると考察。これらの成分は植物の発根促進に寄与する可能性が高いと指摘します。結果として、ビール酵母の水熱処理肥料は、二価鉄の肥効に加え、還元剤、そして発根剤としての複合的な効果が期待できると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

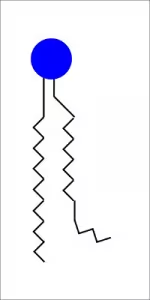

ブログ記事は、炭水化物に還元性を持たせる「水熱処理」のメカニズムと可能性を解説。肥料開発の話題から、グルコースの直鎖状結合物(デンプンやセルロース)を高温高圧下(0.1~22.1MPa)で水熱処理すると、断片化して還元性が高まる現象に着目しています。この還元性により鉄(III)塩の還元や活性炭素種(RCS)の生成が期待され、アサヒグループの研究例も挙げつつ農業資材としての大きな潜在性を示唆。身近な例として、実験器具の滅菌に使うオートクレーブも水熱反応の一種と紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

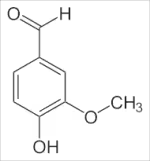

本ブログ記事では、融点が高いと揮発しにくく香りを感知しにくいという疑問に対し、以前取り上げたフラネオールに続き、バニリンを新たな事例として考察しています。バニラの甘い香りを持つ有機化合物であるバニリンは、融点が80〜81℃と高融点です。さらに、バニリン由来のバニロイドは辛味も感じるため、香気物質でありながら味覚にも影響を与える特性を持ちます。筆者は、バニリンもフラネオールと同様のメカニズムで香気を放つのかという疑問を提示し、高融点の香気物質が香る理由の解明へ関心を深めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

煎り大豆の袋を開封した際に漂う良い香りに着目し、その正体を探る記事。筆者はメイラード反応によるものと推測し、香りの化合物名を調査。検索の結果、公益財団法人日本食品化学研究振興財団の資料で「マルトール」というフラノン類香気物質を発見した。マルトールは焼き芋の甘い香りにも含まれる可能性があり、身近な香りの科学的な側面に光を当て、読者の好奇心を刺激する内容となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は「堆肥作りで渋柿を混ぜる」というユニークな提案の有効性を解説。堆肥の機能向上に不可欠な腐植はタンニンなどの化合物で構成されるため、渋柿の渋み成分であるタンニンがこれに寄与すると指摘しています。

さらに、柿の糖分は微生物の栄養源となり、渋さが微生物に悪影響を与える可能性も低い上、還元剤としても機能すると分析。これらの点から、筆者は渋柿が堆肥作りに非常に適していると結論付け、剪定枝と組み合わせた効率的な堆肥生成システムも提案しています。余剰の渋柿を堆肥として有効活用する、環境にも優しい画期的な方法として注目されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

前回の続きとして、柑橘の果実のコクの要因を探求。柑橘特有の香気物質「デカナール」が脂肪酸由来であることから、果実内の脂肪酸がコクに深く関わると推察しました。文部科学省の食品データベースで「うんしゅうみかん」を調べた結果、最も多く含まれる脂肪酸は「リノール酸」で、脂肪酸総量の約2割を占めることが判明。リノール酸は舌で味覚として感じられる可能性があり、その含有量が増えれば果実の味に深みが増すと考えられます。今後は、このリノール酸を肥培管理で増やすことが可能かどうかに焦点を当てていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、柑橘の果実のコクの要因を深掘りします。旨味はグルタミン酸などのアミノ酸で分析できる一方、味の複雑さや持続性をもたらす「コク」には脂肪酸が関与するとされます。筆者は、柑橘果肉への脂肪酸蓄積の有無を探るため、まず脂肪酸由来の香気成分を調査。その結果、炭素数10のアルデヒドであり、炭素数10以上の脂肪酸から合成される柑橘にとって重要な香気物質「デカナール」を発見しました。この発見から、柑橘果実内で脂肪酸の合成や蓄積が行われている可能性が示唆されます。今後は、柑橘に含まれる具体的な脂肪酸の種類について、さらなる調査を進める予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メイラード反応を深掘りする本記事では、フランやピロール等に加え、フルフラールとリシン由来の環状新化合物「furpipate」の生成経路を解説。執筆の目的は、過去記事で触れた「腐植酸の形成」とメイラード反応の関連性解明です。腐植酸の環状構造がメラノイジンに由来する可能性に着目し、フェノール性化合物やポリフェノールとの複合的な視点から現象理解へ。今後は「ポリフェノールとメラノイジン」をキーワードに調査を継続します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メイラード反応で生成されるメラノイジンの抗酸化作用は、結合するアミノ酸の種類によって異なると判明しました。特にシステイン、リシン、アルギニン、ヒスチジンが抗酸化作用を高めるアミノ酸として挙げられています。硫黄を含むシステインと、窒素が多い他のアミノ酸との違いから、ピロールやチオフェンといった化合物がその作用に関与する可能性が示唆されます。また、リシン、アルギニン、ヒスチジン由来のメラノイジンは着色度が高いのに対し、システイン由来は低いという特性も明らかになりました。この知見は、食品の機能性や加工におけるメラノイジンの活用を深める上で重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、ポリフェノール測定法(フォーリン-チオカルト法)が還元剤の総量を測る点に着目し、「メイラード反応で生成されるメラノイジンに還元剤的要素(抗酸化作用)があるか」を考察。佐藤由菜氏らの研究を引用し、アミノ酸と糖のメイラード反応によるメラノイジンが実際に抗酸化作用を持つことを示す。この結果から、黒ニンニクの熟成によってポリフェノール量が増加するのは、メラノイジンの生成に因る可能性が高いと結論。健康効果を考える上では、ポリフェノール量より抗酸化作用の高さが重要であると提言する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ふかふかで黒い田の土の腐植量が、そうでない土より少ないという土壌分析結果に疑問を抱いた筆者は、採土方法に原因がある可能性を探る。JAの資料で水稲の採土時期が「荒おこし~代かき前」とされていることに着目。荒おこし前の土が還元状態にあるため、採土・分析過程で酸化されることで、腐植や有機物の酸化分解、あるいは酸化鉄(Ⅱ)酸化時の腐植の紛失が起こり、見かけ上の腐植量や保肥力(CEC)が低下したのではないかと推測。この仮説を検証するため、荒おこし後やレンゲ刈り取り後に改めて土壌分析を行う必要性を提示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、家畜糞処理における悪臭対策として、鉄の散布が低級脂肪酸、特にプロピオン酸由来の悪臭抑制に有効かを検証。前回触れた硫化水素に続き、今回は酸味系の不快な腐敗臭であるプロピオン酸に着目しています。プロピオン酸は鉄と反応することで、揮発性の低いプロピオン酸鉄を生成する化学反応が示されています。この反応によってプロピオン酸の揮発性が低下し、人の鼻で臭いとして認識されにくくなるため、悪臭発生を効果的に抑制できる可能性を提唱しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、「アセチルCoAが余剰になるとテルペン系香気物質の合成が促進されるか」という仮説を検証しています。テルペン前駆体IPPの合成には、アセチルCoAを起点とする「メバロン酸経路」と、ピルビン酸などを出発物質とする「非メバロン酸経路」が存在。詳細な分析の結果、非メバロン酸経路は色素体で行われ主にテルペン合成に関わる一方、メバロン酸経路由来のIPPは主にステロイド合成に利用され、テルペン合成への寄与は少ないことが判明。これにより、アセチルCoAの余剰分がテルペン系香気物質の合成を促進する可能性は低いという結論に至りました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「作物に油脂の肥料を与えると、光合成の質は向上するのか?」という問いから、植物の代謝メカニズムを深掘りします。香気物質ゲラニル二リン酸(GPP)の原料であるアセチルCoAが、脂肪酸合成とも共通の出発物質であることに着目。筆者は、脂肪酸が豊富な肥料を与えることで、アセチルCoAがイソプレノイド(GPP原料)合成に優先的に使われ、ニンジンの香気成分(カロテノイド)増加、さらには光合成効率の向上、ひいては生産性アップに繋がる可能性を仮説として提起しています。油脂肥料が植物の機能性や収量に与える影響を探る、示唆に富む内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

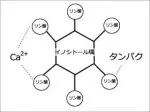

本ブログ記事は、魚粉肥料の肥効理解を深めるため、三大旨味成分の一つであるイノシン酸が豊富な魚に焦点を当てています。イノシン酸は、魚の筋肉に蓄積されたATPが死後に分解されることで生成されるため、筋肉に多くのATPを持つ魚ほどイノシン酸を豊富に含むという仮説を提示。この仮説に基づき、旨味成分として知られるカツオに注目し、スズキ目・サバ科の大型肉食魚で、常に泳ぎ続けるその生態を紹介しています。今後は、他の魚種との比較を通じて、イノシン酸が豊富な魚の具体的な特徴をさらに深掘りしていく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

人工貯水池のヒシに注目し、その生態を深掘りする記事。ヒシはミソハギ科の一年草の浮葉植物で、根を水底に張り水面に葉を浮かべる。猛暑時の大量繁茂は問題となるが、水底に根付くため除去は困難。一方、微量要素やポリフェノールが豊富に含まれる可能性があり、堆肥原料としての有用性が期待される。一年草ゆえ冬に枯死すると、その有機物が水底に蓄積。筆者は、この堆積したヒシの葉がオタマジャクシの餌になっている可能性について考察を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

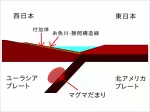

日本で岩塩が採掘できるかを探るブログ記事です。岩塩は海水が干上がり、蒸発岩として長期間かけて形成されますが、日本では採掘記録が見当たらず、その形成には膨大な時間が必要とされます。しかし、ヒマラヤ岩塩の例から、大陸衝突が岩塩形成に関与する可能性が示唆されます。この視点から、伊豆半島と富士山の成り立ちが大陸衝突と関連することから、日本でも静岡県などで岩塩が採掘できる可能性が推測されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代史の塩に関心を持った筆者が、絵本『世界を動かした塩の物語』から、塩が狩猟採集時代から農耕牧畜時代へと移行する中でその価値を高め、政治と密接に関わってきた歴史を知る。また、科学の発展が塩の政治的価値を変化させたことにも触れる。

記事の主題は、岩塩のピンク色の由来。調査の結果、酸化鉄や赤土が原因であり、不純物が多いものは食用に適さない場合もあると解説。塩の歴史的・科学的な側面を探求し、一般教養として塩への理解を深める重要性を述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメタン発酵では、尿酸分解によるアンモニア発生がpH上昇の主要因であり、その除去が鍵となります。対策として嫌気性アンモニア酸化細菌「アナモックス菌」の活用が注目されています。アナモックス菌はアンモニアを窒素ガス化しますが、培養や自然界での稀少性が課題です。しかし、耕地での存在も示唆されており、畜産分野に限定しない幅広い視点での解決策模索が鍵となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スコリアの赤色は、マグマ冷却時に含まれる磁鉄鉱などの鉄鉱物が、高温状態で空気と接触し酸化(高温酸化)して赤鉄鉱(Fe₂O₃)になるためです。酸素が少ない環境では黒くなります。この鉄分を含む赤色の粉は、稲作の鉄剤肥料としての活用も期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞のメタン発酵消化液は亜鉛や銅などの微量要素、腐植酸様物質、カリウムが豊富で、リン酸は少なめです。アンモニア態窒素が多く高pHなのが難点ですが、汚泥混合がなければ重金属は許容範囲。水稲の収穫後のお礼肥として有効で、冬を挟むことでアンモニアの影響を軽減し、藁の腐熟促進や有機物・微量要素の補給に役立つと考察されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

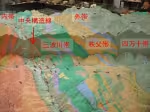

福井県越前市武生地区の稲作地帯を視察。パイプラインで水を引くため、水田間で水のやり取りがないのが特徴。水質は不明だが、生活排水の流入がない点はメリット。土壌分析では、2:1型粘土鉱物と腐植が少ない傾向。砂岩地質のため、鉄分の自然増加も期待薄。水質と土壌の特性から、光合成促進には工夫が必要と感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県越前市武生の稲作栽培者向けに、稲の秀品率向上に関する講演を実施。事前に土壌分析結果や地質情報、田の整備状況を分析し、栽培されている田の弱点を特定。最小限の労力で解決できる対策を提案しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作土壌分析でまず見るべきはpH。pH5.5以下は鉄の溶脱を招き秋落ちの原因に。土壌pH低下は2:1型粘土鉱物(モンモリロナイト等)の減少が原因の可能性があり、これらは風化でpHを上げる働きを持つ。相談者の土壌ではpH改善傾向が見られ、CEC向上も確認。2:1型粘土鉱物の施肥が効果を発揮していると考えられる。土壌劣化は2:1型粘土鉱物の消耗と捉えられ、ケイ酸供給不足にも繋がるため、猛暑対策としても重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

排出直後の家畜糞に含まれる臭い成分(スカトール等)が、肥料として使用時に植物の根や葉を傷める要因になる可能性について考察しています。一般的な原因とされるガスやpHだけでなく、スカトール自体が植物に影響を与える可能性に着目。AIへの質問から、スカトールが皮膚に炎症を引き起こす可能性があることが示唆され、その原因が自動酸化による酸化生成物であることから、植物への悪影響も考えられると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漫画「ヤンキー君と科学ごはん」で旨味成分の相乗効果に触発され、キノコに豊富なグアニル酸に疑問を持った筆者。グアニル酸はDNAやRNAの主要化合物であるグアノシン三リン酸(GTP)由来だが、なぜキノコに多いのか?Geminiに質問したところ、キノコはRNAを多く含み、乾燥過程でRNAが分解されグアニル酸の前駆体が生成されるためと回答があった。細胞密度や分裂速度からRNA量が多い可能性が考えられ、旨味成分の豊富さに納得した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

チョコレートの香りの成分、特にカカオ豆由来の脂質の香りが主題です。カカオ豆は脂質含有量が高いため、脂質由来の香りが顕著になります。具体的には、アセチルアセトンとジアセチルというケトンが挙げられ、これらは脂肪酸の自動酸化で生成されます。バターやチーズのような乳製品の香りも、これらのケトンが担っています。カカオ豆の豊富な脂質が、これらのケトンを生成し、チョコレート特有の香りを形成していると考えられます。以前の記事で触れたピラジンやキノンも香りに関わっており、脂質の酸化と香りの関係が示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄県国頭村に漂着した軽石は、伊豆諸島南方にある福徳岡ノ場の海底火山噴火に由来する。2021年の噴火はプリニー式噴火と呼ばれる大規模な噴火で、粘性の高い熔岩を噴出した。福徳岡ノ場は粗面安山岩質の海底火山が存在する地域である。漂着した軽石は噴火地点から遠く離れた場所にまで到達しており、海流の影響を大きく受けていることがわかる。軽石の漂流を理解するには、火山学だけでなく海洋学の知識も重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤玉土は園芸でよく使われるが、軽石ではなく関東ローム層由来の粘土だ。アロフェンを含むため酸性を示し、鉄や硫黄も多く含むため硫化水素が発生し、根腐れの原因となる場合がある。しかし、通気性、保水性、保肥性に優れるというメリットもある。鹿沼土よりも風化が進んだ状態であり、風化軽石の選択肢の一つとなる。注意点として、含まれる硫黄は化学反応や菌の活動により硫化水素を発生させる可能性があり、アルミニウム、鉄、硫黄の多さがリン酸吸収係数の増加や根腐れに繋がる可能性がある。 風化の度合いを考慮し、鹿沼土などの軽石と使い分ける必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、pH依存的に陽イオン交換容量(CEC)と陰イオン交換容量(AEC)を示す粘土鉱物です。低pH環境では、アルミニウムイオンが水と反応してプロトンを放出し、正に帯電した表面を形成するため、陰イオンを吸着しAECを示します。高pH環境では、水酸基がプロトンを放出し、負に帯電するため、陽イオンを吸着しCECを示します。つまり、アロフェンを含む土壌のイオン交換容量はpHに大きく影響され、酸性土壌ではAEC、アルカリ性土壌ではCECが支配的になります。この性質は、土壌の養分保持能力や土壌改良に影響を与えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の軽石の表面の茶色い部分は風化によってできた粘土鉱物ではないかと考え、軽石の風化を早める方法を模索している。軽石の主成分である火山ガラスは、化学的風化(加水分解)によって水と反応し、粘土鉱物に変化する。水に浸けるだけでは時間がかかりすぎるため、より効率的な風化方法を探している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

EFポリマーは食品残渣の堆肥化過程を簡略化できる可能性がある。水分量の多い食品残渣は悪臭の原因となるが、EFポリマーは残渣周辺の水分を吸収し、残渣自体の水分は奪わないため、腐敗臭の発生を抑制する。実験では、EFポリマーを施した食品残渣はダマにならず、撹拌機の負担軽減も期待できる。EFポリマーの主成分は糖質であり、堆肥の発酵促進にも寄与する。水分調整と発酵促進の両面から堆肥化を効率化し、悪臭を抑えることで、肥料革命となる可能性を秘めている。今後の課題として、家畜糞への効果検証が挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑茶の緑色は葉緑素だが、紅茶の茶葉の褐色はフィオフィチンによる。フィオフィチンは、葉緑素の中心にあるマグネシウムが水素に置き換わることで生成される。マグネシウムの喪失により、緑色から褐色に変化する。紅茶の発酵過程でこの変化が起こる。つまり、紅茶の褐色は、変質した葉緑素であるフィオフィチン由来の色である。抽出された紅茶の溶液にもフィオフィチンが含まれる可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

EFポリマーの効果を最大化するために、土壌への長期的な保水性向上を目指した施用方法が考察されている。EFポリマーは分解されるが、その断片を団粒構造に取り込むことで土壌改良効果を継続させたい。そこで、植物繊維を分解する酵素を分泌する糸状菌「トリコデルマ」に着目。トリコデルマの活性化により、EFポリマー断片の団粒構造への取り込みを促進すると考え、キノコ菌を捕食するトリコデルマの特性から、EFポリマーと廃菌床の併用を提案。廃菌床によりEFポリマーの分解は早まる可能性があるが、長期的には土壌の保水性向上に繋がると期待している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

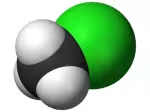

求核置換反応は、求電子剤の一部が求核剤で置き換わる反応です。例として、塩化メチル(求電子剤)と水酸化ナトリウム(求核剤)の反応で、水酸化物イオン(OH⁻)が塩化メチルの炭素に結合し、塩素が脱離してメタノールが生成します。化学反応式はCH₃-Cl + NaOH → CH₃-OH + NaCl です。一般化するとR-X + NaOH → R-OH + NaXとなります。ハロゲン原子(X)は陰イオンになりやすく、高い電気陰性度と酸化力を持つ元素です。この記事では、キノンの求核置換反応への理解にはまだ至っていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸、特にフルボ酸のアルカリ溶液への溶解性について解説している。フルボ酸は、陰イオン化、静電気的反発、水和作用を経て溶解する。陰イオン化は、フルボ酸のカルボキシル基とフェノール性ヒドロキシル基が水酸化物イオンと反応することで起こる。フェノール性ヒドロキシル基はベンゼン環に結合したヒドロキシル基で、水素イオンを放出しやすい。カルボキシル基はモノリグノールやポリフェノールには含まれないが、フミン酸の構造には酒石酸などのカルボン酸が組み込まれており、これがアルカリ溶液への溶解性に関与すると考えられる。良質な堆肥を作るには、ポリフェノールやモノリグノール由来の腐植物質にカルボン酸を多く付与する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸は、フミン酸、フルボ酸、ヒューミンに分類される。フルボ酸は酸性・アルカリ性溶液に溶け、植物生育促進効果が高い。これは、カルボキシル基やフェノール性ヒドロキシ基のプロトン化、および金属イオンとのキレート錯体形成による。フルボ酸はヒドロキシ基(-OH)豊富なタンニン由来でキレート作用を持つ構造が多い一方、フミン酸はメトキシ基(-OCH3)を持つリグニン由来でキレート作用が少ない構造が多いと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬は温かい緑茶を飲む機会が増え、茶殻も大量に出る。緑茶の成分抽出は温度に影響され、カテキンは低温、カフェインは高温で抽出される。メーカーの緑茶は、効率的な抽出のため高温で製造される可能性が高く、茶殻にはカフェインが多く含まれると考えられる。以前、コーヒー抽出残渣の施肥で成長抑制効果が見られたが、カフェイン豊富な緑茶の茶殻でも同様の結果が予想される。コーヒー残渣は殻が硬いため肥料として使いにくいが、緑茶の茶殻は比較的使いやすいだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上について、セルロースの活用に着目し、高吸水性樹脂開発のヒントを探る。セルロース繊維は水素結合で繋がり、隙間に保水されるが、その隙間は狭く保水性は低い。高吸水性樹脂開発では、カルボキシメチル化とチレングリコールジグリシジルエーテルの付与による分子間架橋で繊維間の隙間を広げ、保水性を高めている。自然環境下で同様の反応を起こせる物質が存在すれば、植物繊維の保水性を大幅に向上できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏場の猛暑日に備え、土壌の保水性向上が課題となっている。保水性向上策として植物由来ポリマーが注目されるが、その前に保水性の本質を理解する必要がある。アルコールのヒドロキシ基(-OH)は水と結合しやすく、水溶性を高める。同様に、多数のヒドロキシ基を持つ糖類(例:ブドウ糖)は水への溶解度が非常に高く、100mlの水に約200gも溶ける。この高い水溶性は、化合物の周囲に水分を保持する能力を示唆し、土壌の保水性向上を考える上で重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水酸化鉄(II)は工業的に還元剤として利用される。ニトロベンゼンをアニリンに還元する反応や、硝酸イオンをアンモニアに還元する反応が代表例である。アニリンはゴムや農薬の合成に重要な中間体である。これらの反応において、水酸化鉄(II)は酸化されて酸化水酸化鉄(III)となる。つまり、水酸化鉄(II)が電子を提供することでニトロ基(-NO2)をアミノ基(-NH2)に変換する役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この稲作農家は、土壌改良とレンゲ栽培により無農薬を実現し、地域一番の収量を誇っています。しかし、減肥にも関わらず穂が重くなり倒伏が発生しています。

更なる減肥は、肥料袋単位では限界があり、匙加減も現実的ではありません。そこで、肥料の効きを抑えるため、窒素固定細菌の活性抑制が検討されています。具体的には、広葉樹の落ち葉などに含まれるタンニンを活用し、細菌へのこぼれ電子を防ぐ方法が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府木津川市の黒雲母帯は、黒雲母と絹雲母を含む泥質千枚岩が変成作用を受けた地域です。この地域には菫青石も存在し、風化すると白雲母や緑泥石に変わり、最終的には2:1型粘土鉱物を構成する主要成分となります。菫青石の分解断面は花びらの様に見えることから桜石とも呼ばれます。木津川市で見られる黒ボク土は、これらの鉱物の風化によって生成された可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

火山ガラスは、急速に冷えたマグマからできる非晶質な物質です。黒曜石や軽石などがあり、風化すると粘土鉱物であるアロフェンに変化します。軽石は風化すると茶色い粘土になり、これはアロフェンを含んでいます。このことから、軽石を堆肥に混ぜると、アロフェンが生成され団粒構造の形成を促進し、堆肥の質向上に役立つ可能性があります。軽石の有効活用として期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

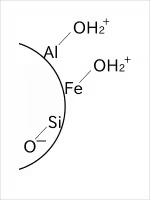

アロフェンは、外側にAl、内側にSiが配置する独特な構造を持つ粘土鉱物です。Alによる正電荷とSiによる負電荷が、特徴的なAECを示します。また、Si-O結合の不規則な切断(Broken-bond defects)により、高いCECを示します。アロフェンは火山ガラスだけでなく、長石の風化過程で生成されることもあります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床を水田に入れると、有機物量が上がり、稲の秀品率やメタン発生量の抑制につながる可能性がある。廃菌床には鉄やリン酸も含まれており、稲作のデメリットを補うことができる。また、廃菌床の主成分は光合成産物であり、二酸化炭素の埋蔵にも貢献する。廃菌床に含まれる微生物はほとんどが白色腐朽菌であり、水田環境では活性化しないため、土壌微生物叢への影響も少ないとみられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生ゴミを埋める箇所で、特に麦茶粕に細長い巻き貝が多数集まっているのが発見されました。この貝の正体と食性を調査したところ、「キセルガイ」であることが判明。キセルガイは、落ち葉や朽木、藻類、菌類といった植物質を好んで食べ、セルロースを分解する能力があります。麦茶粕は植物質であり、カビ(菌類)も発生するため、キセルガイの食性に非常に適していると考えられます。移動が遅いにもかかわらず、キセルガイが麦茶粕の塊を見つけて集まっていることに、筆者は驚きと関心を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スダチは酢橘と漢字で書き、古くから酢の原料として利用されてきた。クエン酸を多く含み、酢酸は少ない。スダチチンというポリメトキシフラボンと呼ばれる成分が機能性を有することが判明。スダチチンはタチバナのノビレチンと構造が類似しており、両者の近縁性が示唆される。スダチも古代史では「非時香菓(ときじくのかくのこのみ)」に該当する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

人工の溜池脇の排水溝に、アカメガシワが大きく成長していることに驚嘆する文章です。排水溝は土ではなく、溜まった泥だけの環境にも関わらず、アカメガシワは元気に育っています。溜池由来の泥には微量要素が含まれているとはいえ、その成長は驚異的です。さらに、排水溝周辺にはセンダングサも自生しており、著者はその力強さに感銘を受けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

麦茶粕の黒さは、大麦に含まれる糖とタンパク質が焙煎時にメイラード反応を起こすことによって生じます。

麦茶粕自体にはタンニンは含まれていませんが、食物繊維とタンパク質が豊富なので、堆肥として有効です。特に、落ち葉などのタンニン豊富な素材と混ぜることで、土壌中のタンパク質を凝集させ、地力窒素の供給源として活用することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の生ごみを埋めた場所に、今までなかったカナムグラらしき草が生えてきました。巻きひげで他の植物に絡みつくはずが、直立しているのが不思議です。カナムグラは「鉄葎」と書き、強靭な蔓を鉄に例えたものです。また、窒素分の多い土壌を好み、家庭排水などの影響で繁殖する傾向があります。生ごみを埋めた場所に生えた今回のケースは、カナムグラの繁殖しやすい環境だったと言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

神奈川県ホームページの「おからとコーヒー粕を混合した堆肥の作り方」は、食品産業廃棄物である「おから」と「コーヒー粕」を有効利用した堆肥の作り方を紹介しています。

まず、材料の「おから」と「コーヒー粕」、そして発酵促進剤として「米ぬか」と「籾殻くん炭」を準備します。これらを所定の比率で混合し、水分量を調整しながら切り返し作業を行います。

約1ヶ月後には完熟堆肥となり、畑の土壌改良材や肥料として活用できます。

この堆肥は、排水性や通気性の改善効果があり、植物の生育を促進する効果も期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メグスリノキは、ムクロジ科カエデ属の落葉樹で、紅葉が美しい。古くから目の病気に用いられ、その名がついた。効能はまだ解明されていない部分も多い。\

メグスリノキに興味を持ったきっかけは、肝油に配合されていたこと。筆者は、テレビで肝油の効能を知り、再び摂取し始めたところ、目の乾燥が改善した。\

肝油は、サメなどの肝臓から抽出される脂肪分で、ビタミンAが豊富である。ビタミンAは目の健康に重要な栄養素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

舗装された小川の壁の隙間に、大きなアカメガシワが生育している様子が観察されました。土壌がほとんどない環境ですが、アカメガシワは大きく成長しており、根は舗装の隙間から伸びています。

このことから、アカメガシワは窒素固定能力を持つヤシャブシのように、厳しい環境でも育つ能力を持つ可能性が考えられます。しかし、現時点ではアカメガシワの窒素固定に関する情報は確認できていません。

一方で、アカメガシワの枝には蕾が確認されており、今後の開花が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、体調不良時に不足する糖質コルチコイドの材料となるコレステロールを卵ボーロから摂取できるかを考察しています。

卵ボーロには卵黄が含まれていますが、主成分はジャガイモ澱粉等で卵は10%程度です。少量の摂取ではコレステロール不足を補う効果は期待薄ですが、お菓子なので過剰摂取も問題です。

むしろ注目すべきは「ルテイン卵」を使用している点です。ルテインは目に良いカロテノイドで、卵はその蓄積能力があります。原料にこだわることで、たまごボーロは高品質な食品になり得る可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒曜石は、花崗岩質マグマが急冷してできたガラス質の岩石です。粘性が高く鉄が少ないため黒く見えます。鋭利に割れやすく、古代ではナイフ型石器の材料として重宝されました。

神津島産の黒曜石は、古代の人々にとって「海の彼方」と「先の尖ったもの」という二つの信仰対象を兼ね備えた特別な存在だったのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、和歌山の特産品である「紀州の梅」の歴史を通じて、和歌山の農業や地質について考察しています。

著者は、梅の歴史を調べ始めたところ、和歌山で梅の栽培が始まったのは江戸時代と意外に新しく、年貢の負担軽減のためにやせ地に強い「やぶ梅」が栽培されたことを知ります。

さらに、梅の栽培が盛んだった田辺市の地質を調べると、海成の砂岩や泥岩など、やせた土地が多いことが分かります。

記事では、梅の栄養価の高さや、やせ地に強いという特徴に注目し、今後の更なる調査への意欲を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県紀北地方は、和泉山脈南麓に広がる和歌山平野に位置し、紀の川が流れる。瀬戸内海性気候で降水量が少なく温暖なため、桃の栽培が盛ん。紀の川は中央構造線に沿って流れ、結晶片岩の土砂を運ぶ。結晶片岩は水はけが良く、桃栽培に適した土壌となる。紀北地方を訪れた筆者は、結晶片岩と桃栽培の関係性を農業史の観点から探求したいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農業用直管パイプに含まれる酸化チタンの作物への影響について、酸化チタン溶液を葉面散布し紫外線を照射する実験が行われました。結果は、酸化チタンは作物の全身獲得抵抗性を誘導しませんでしたが、紫外線から身を守るフラボノイドの前駆体の発現量増加が見られました。フラボノイドは植物にとって有益な物質であるため、直管パイプのサビの粉を散布しても作物への悪影響は少なく、むしろ良い影響がある可能性も示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田のメタン発生抑制のために鉄剤を検討しており、今回は鋼鉄スラグに着目しています。鋼鉄スラグは鉄鋼生産時の副産物で、シリカなどの不純物と石灰から成ります。鉄分が含まれているためメタン抑制効果が期待できますが、石灰が多く含まれるため、効果があるのか疑問が残ります。そこで、鋼鉄スラグについてさらに詳しく調べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて高槻は「高月」と呼ばれ、月弓神とスサノオノミコトを祀る社の名前が由来とされています。

高槻には、第26代継体天皇が埋葬されていると考えられている今城塚古墳が存在します。

「高月」から「高槻」に変わった理由は、室町時代に大きく成長したケヤキの木が由来とされています。

ケヤキはニレ科の落葉高木で、ツキやツキノキとも呼ばれます。

高槻の地名とケヤキの関係、そして古代史との関連性を紐解くことで、植物学と歴史の両面から新たな発見があるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ムクロジは、神社やお寺に植えられている木で、その実からは天然の界面活性剤であるサポニンが得られます。ムクロジは漢字で「無患子」と書き、これは「病気にならない」という意味が込められています。昔の人は、ムクロジの実を石鹸として使い、健康を願っていたと考えられます。ムクロジサポニンには、風邪の早期回復効果も期待されていたのかもしれません。ムクロジは、単なる木ではなく、人々の健康への願いや歴史が詰まった、文化的にも重要な存在と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本人は神事にサカキを用いるが、サカキは関東以西にしか自生しないため、関東以北ではヒサカキが代わりに用いられる。これは、サカキを神事に用いる文化が西から伝わり、東ではサカキの代用としてヒサカキが選ばれたと考えられる。このように、地域によって異なる樹木が神事に用いられることは、日本人が木と共に生きてきた歴史を物語っていると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海岸の砂浜には、マツの成長に必要な栄養が乏しいように思えますが、実際にはそうではありません。マツは菌根菌と共生し、砂に含まれる少量の花崗岩や頁岩から栄養を得ています。頁岩は泥が固まったもので、有機物や微量要素を含んでいます。また、海水に含まれるミネラルもマツの栄養源となる可能性があります。菌根菌が海水から養分を吸収しているかなど、詳しいメカニズムはまだ解明されていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「木」に「公」と書く「松」は、神社ではなく寺院に多く植えられているイメージがあるが、仏教伝来以前の書物に松の記述があることから、古来より日本人に特別な存在だったと考えられる。海岸の厳しい環境でも育つ生命力、湧き水をもたらす存在、さらにはヤマトタケルが歌に詠んだように畏怖の対象として、松は神格化されていった。その影響は大きく、現代でも防風林としての役割だけでなく、力強い美しさを感じさせる存在として私たちに影響を与え続けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

お寺の松を見て、松の特別扱いに疑問を持った筆者。松は庭木としてステータスであり、漢字も「木+公」と特別な印象を与える。防風林として雑に扱われることもあるが、それは松への知識不足からくるものだろう。松の語源は「神を待つ」「祀る」「緑を保つ」など諸説あるが、常緑樹は他にもあるので、松特有の意味がありそうだ。松にまつわる話を調べれば、その理由がわかるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漆器に触れてもかぶれない理由は、ウルシオールがラッカーゼという酵素によって酸化重合し、大きな分子になるためです。

通常、ウルシオールはラッカーゼと空気中の酸素によって酸化重合し、硬化した漆塗膜を形成します。この反応により、ウルシオールは安定化し、水に溶けにくくなるため、漆器に触れても皮膚に吸収されにくくなるのです。

記事中の写真は、ウルシの木材の断面が黄色くなっている様子ですが、これもウルシオールの酸化重合による可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田を乾田にすることでメタン発生は抑えられますが、鉄の溶脱が減り、下流の生態系や生物ポンプへの影響が懸念されます。水田は腐植蓄積によってメタン抑制と減肥を両立できるため、安易な乾田化ではなく、水田の特性を活かした持続可能な農業が重要です。また、畑作における過剰な石灰施用も、土壌劣化や温室効果ガス排出増加につながるため、土壌分析に基づいた適切な施肥が求められます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、家畜糞が水分減少と有機物分解により、べたつきからコロコロした状態へ熟成するメカベーションについて考察。特に「鉄触媒処理による熟成促進」の可能性を探ります。鉄(Ⅱ)が水と反応し活性酸素を生成、これにより有機物を急速に酸化させ、ポリフェノールからタンニン、腐植酸、地力窒素への変化を加速することで熟成が促進されると推測。ただし、鉄(Ⅱ)は大気中の酸素と反応しやすいため、資材としての利用には課題が残ると結んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カキに含まれる主な色素はカロテノイドで、品種によって「β-クリプトキサンチン」「リコペン」「β-カロテン」などが含まれます。果実が成熟するにつれカロテノイド量が増加します。興味深いことに、甘柿の方が渋柿よりもカロテノイド含有量が高く、これは渋柿のタンニンがカロテノイドと反応して消費される可能性があることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の農業における大きな成果は、物理性改善、レンゲの利用、中干しなしの稲作法による米の品質向上です。レンゲは土壌の窒素固定に貢献し、中干しなしの稲作法は雑草抑制と水分保持を促進します。これらの改善により、粒の揃った大粒の米が収穫でき、炊飯すると粘りと弾力が感じられました。この成功は、米の自給率向上と日本の食料安全保障に貢献すると期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケ栽培の排水はタンニンを分解するシイタケ菌を含みます。この排水処理にゼオライトを使用すると、汚泥が発生しますが、これには有害金属が含まれず、土壌改良剤として再利用できます。汚泥は団粒構造の形成に役立ち、土壌肥沃度に貢献します。これにより、キノコ需要の増加は、廃棄物利用の増加と土壌改善をもたらす良い循環につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールとアミノ酸は、食品の加工や保存中に反応し、褐色物質(メラノイジン)を生成することがあります。この反応は、食品の色や風味に影響を与える可能性があります。ポリフェノールの種類や量、アミノ酸の種類、温度、pHなどの要因によって反応速度は異なります。褐変を防ぐ方法としては、加熱処理、pH調整、酸素遮断などが挙げられます。

(244文字)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかは有機質肥料として優秀です。注目すべきはカルシウム(Ca)とマグネシウム(Mg)の比率です。米ぬかはCa : Mg ≒ 1 : 5と、理想的な施肥設計比(Ca : Mg : K = 5 : 3 : 1)に近く、土壌中の石灰過剰を招きにくい特徴があります。石灰過剰は肥料成分の吸収阻害を起こすため、米ぬかのように過剰になりにくい成分比率は、土壌管理の観点から非常に優れていると言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆粕はカリウム含有量が有機質肥料の中で最も高く、リン酸が低いという特徴を持つため、米ぬかなどリン酸が多い肥料と組み合わせるのに適しています。有機質肥料だけで基肥を構成する場合、海水由来の塩化カリに頼ることが難しくカリウムの確保が課題となりますが、大豆粕はその解決策となりえます。ただし、魚粉のように原料や製法によって成分量が大きく変わる有機質肥料もあるため、大豆粕も出処を意識することが重要です。リン酸過多による生育不良を防ぐためにも、土壌分析に基づいた肥料設計が重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エビオス錠には、ビール酵母に含まれる豊富な栄養素のうち、たんぱく質、ビタミンB群(ビタミンB1、B2、B6)、ナイアシン、ミネラル(カルシウム、鉄、マグネシウム、亜鉛など)、食物繊維、核酸などが豊富に含まれています。これらの栄養素は、健康維持や疲労回復、食欲不振の改善などに効果が期待できます。特に、ビタミンB群はエネルギー代謝を助ける働きがあり、疲労回復や体力増強に効果的です。エビオス錠は、不足しがちな栄養素を効率的に補給できるサプリメントとして、幅広い世代に利用されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、ナイアシンを多く含む有機質肥料として、米ぬか、魚粉肥料、廃菌床堆肥が挙げられています。米ぬかは発酵過程で微生物がナイアシンを消費する可能性がありますが、最終的には作物が吸収できると考えられています。魚粉肥料もナイアシン豊富です。さらに、米ぬかを添加してキノコ栽培に用いられる廃菌床堆肥も、ナイアシンを含む可能性があります。これらの有機質肥料は、今後の猛暑による乾燥ストレス対策として、栽培体系への導入が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

これからの稲作は、気候変動による水不足に対応するために、土の保水性を高めることが重要になります。従来の品種改良や窒素肥料中心の栽培では、水不足による収量低下が懸念されます。そこで、土壌中の有機物を増やし、保水力を高める土づくりが重要になります。特に、土壌微生物の活性化による団粒構造の形成が、保水性の向上に大きく貢献すると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆は窒素肥料を与えなくても、土壌中の窒素だけで十分な根の生育が見込めます。特に、排水性と保水性を高めるタンニン由来の地力窒素を 활용すると効果的です。ただし、土壌中の酸素が多くなると根粒菌の活性が低下するため、鉄分の供給も重要になります。鉄分は腐植酸とリン酸が適度に含まれる土壌で効果を発揮します。大豆栽培において、窒素肥料の代わりに土壌中の栄養を最大限に活用することが、収量と品質向上に繋がります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料によく使われるイワシの成分表を見ると、旨味成分であるグルタミン酸、アスパラギン酸が多い一方で、苦味成分であるリジンも多い。もし、ネギがこれらの成分をそのまま吸収すると苦くなってしまうはずだが、実際はそうならない。つまり、魚粉肥料の効能には、単に成分が吸収される以上のメカニズムが隠されている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、魚粉肥料に含まれるタウリンの土壌への影響について考察しています。タウリンは抑制性の神経伝達物質として働き、眼の健康にも関与していますが、栄養ドリンクから摂取しても直接的な効果は薄いようです。しかし、神経伝達物質以外の働き方も示唆されており、さらなる研究が必要です。筆者は土壌微生物への影響に関する情報が少ないことを課題に挙げ、タウリン全体の効能について掘り下げていく姿勢を見せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

琵琶湖の外来魚問題に着目し、駆除されたブラックバスなどを肥料として活用する取り組みについて解説しています。魚を丸ごと粉末にすることで、リン酸に対して石灰が少ない有機質肥料になる可能性を指摘しています。一方で、ブラックバスに多く含まれるタウリンが、植物や土壌微生物に与える影響は不明であり、今後の研究課題としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機質肥料と飼料は、どちらも生物由来の有機物を原料とする点で共通しています。家畜の飼料には、肉や骨粉、魚粉などが使われますが、これらは肥料としても利用されます。

例えば、魚粉はリン酸が豊富なため、リン酸肥料として使用されます。牛骨粉はリン酸とカルシウムを多く含み、リン酸肥料や土壌改良剤として利用されます。

このように、有機質肥料と飼料は密接な関係にあり、相互に利用されています。飼料の品質向上は、結果として有機質肥料の品質向上にもつながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料について、その原料や種類、成分に焦点を当てて解説しています。魚粉は魚を乾燥させて粉状にしたもので、飼料や食料にも利用されます。肥料として使われる魚粉は、主に水産加工の副産物である赤身魚系のものが主流です。近年では、外来魚駆除の一環として、ブラックバスなどを原料とした魚粉も登場しています。成分については、次回詳しく解説するとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植土における銅管腐食は軽微であるため、腐植質肥料による土壌改良が施された場所では塩化カリの影響は無視できる可能性があります。一般土壌に分類される腐植土は、土壌腐食速度が小さく、銅管への影響は限定的です。腐植質肥料が土壌環境に与える影響は、塩化カリの腐食作用を抑制する可能性があります。ただし、土壌環境や肥料の使用状況は多岐にわたるため、腐食リスクを完全に排除するには、個別の状況に応じた評価が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、カリ肥料、特に塩化カリウムについて解説しています。塩化カリウムは海水から食塩を精製した後の残留物から工業的に製造されるため、有機肥料へのカリウム添加に適しています。

しかし、塩化カリウムは不純物として塩化マグネシウムなどを含むため、土壌のEC上昇、塩素イオンによる反応、マグネシウム蓄積といった問題に注意が必要です。

今後は塩素イオンの影響について掘り下げ、有機肥料における塩化カリウムの安全かつ効果的な利用方法を探求していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山形県で有機質肥料メインの栽培におけるカリ施肥の難しさについて議論されています。

塩化カリは土壌への影響が懸念され、パームカリは海外依存が課題です。有機質肥料では、草木灰や米ぬかはリン酸過多が懸念されます。

そこで、硝石(硝酸カリ)が候補に挙がりますが、取り扱いに注意が必要です。地力窒素と組み合わせることで問題は緩和できる可能性があり、日本古来の硝石採取方法にヒントがあるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作における地力窒素の増強方法について議論されています。地力窒素は土壌粒子に吸着した有機物と考えられ、腐植酸に組み込まれた窒素がその役割を担うと推測されています。具体的には、レンゲを育てて土壌に鋤き込む際に、2:1型粘土鉱物を施肥することで、レンゲ由来の有機物の固定量を増やし、地力窒素を増強できる可能性が示唆されています。これにより、土壌の団粒構造も改善され、初期生育や穂の形成にも良い影響を与えることが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培の履歴の違いで米粒の大きさが異なるという相談に対し、有機物の量とレンゲ由来の地力窒素に差がある可能性が指摘されました。米粒の大きさは養分転流に影響され、養分転流を促進するにはサイトカイニンホルモンが必要です。サイトカイニンの合成は発根量と関係しており、初期生育時の発根を促進することで合成を促せます。レンゲ栽培期間の短い場合に即効性の窒素追肥を行うのは、サイトカイニン合成を抑制する可能性があり、逆効果になると思われます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

隣接する田んぼで米粒の大きさに差が出た原因について考察しています。水源は同じだが、土壌改良(レンゲ+粘土鉱物)を1年早く開始した田んぼで米粒が大きくなったことから、土壌改良の効果の可能性が高いと推測しています。土壌改良は、レンゲ刈り取り前に粘土鉱物を施肥し、レンゲを鋤き込む方法で行っています。これにより、土壌の物理性が改善され、窒素の効き目が長く続くためと考えられます。詳細なメカニズムは今後の課題です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日向夏は、宮崎県原産の柑橘で、1820年に偶発的に発見されました。ユズ由来と考えられていましたが、遺伝子解析の結果、タチバナが花粉親であることが判明しました。日向は神話に登場する地名であり、その地で神話に登場するタチバナの末裔ともいえる日向夏が誕生したのは興味深い偶然です。日向という地名は、天孫降臨や神武天皇にまつわる神話でも知られ、歴史と神話が織りなす魅力的な場所といえます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田道間守が生きた時代に、現在の熊野古道の紀伊路が利用されていた可能性は高いです。

理由は、当時の和歌山県である「木国」は森林地帯で、下津には港や古墳群が存在することから、大和政権とをつなぐ道があったと考えられるからです。

六本樹の丘は、下津から奈良へ向かう道の途中に位置し、タチバナ栽培に適した場所であった可能性があります。

田道間守の冒険譚と熊野古道の歴史的なつながりを示唆する興味深い内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、異なる色の結晶片岩を観察し、その母岩と土壌への影響について考察しています。

筆者は、黒色片岩、褐色の珪質片岩らしき層、灰色の層からなる結晶片岩を観察し、その成り立ちについて考察しています。特に、褐色と灰色の層が珪質片岩である可能性について触れ、珪質片岩の色は由来となる岩石によって変わることから、どちらも珪質片岩の可能性があることを示唆しています。

そして、園地でこのような結晶片岩が多い場合、ミカン栽培の秀品率向上には期待できないのではないかと推測しています。これは、過去の園地の土壌とミカンの品質に関する記事の内容を踏まえた考察です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

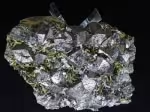

本記事では、結晶片岩の一種である「紅簾石片岩」に焦点を当てています。これは、マンガンを豊富に含むチャートが、非常に強い変成作用を受けることで形成される珍しい岩石です。筆者は、硬質なチャートが薄い片岩に変化するほどの変成作用の大きさに驚きを示しています。さらに、農業への応用にも触れ、畑や園地で紅簾石片岩が見つかった場合、先行して言及された緑色片岩と同様に、作物へどのような影響を与えるのか、特にマンガン供給源としての可能性について強い関心を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、「青い石」と呼ばれる緑色片岩が、どのようにして優れた肥料となるのかを地質学的な視点から解説しています。

海底火山で生まれた玄武岩は、プレート移動により日本列島へ移動し、陸のプレート下に沈み込みます。その過程で強い圧力と熱を受け、変成作用によって緑泥石を多く含む緑色片岩へと変化します。

緑色片岩は、もとの玄武岩由来のミネラルに加え、海水由来のミネラルも含み、さらに、その層状構造から容易に粉砕され、植物が吸収しやすい状態になります。また、粘土鉱物である緑泥石は腐植と相性が良く、理想的な土壌環境を作ります。

このように、地下深くで長い年月をかけて形成された緑色片岩は、栽培者にとって理想的な肥料と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、汚泥肥料に含まれる可能性のある有害金属、特にカドミウムについて解説しています。

汚泥肥料は資源有効活用に役立ちますが、製造過程によってはカドミウムなどの有害金属が混入する可能性があります。カドミウムは人体に蓄積し、腎臓障害などを引き起こすことが知られています。

著者は、汚泥肥料中のカドミウムが農作物に与える影響について調査しており、次回の記事で詳細を解説する予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの花芽形成は冬期のジベレリン処理で抑制されるが、その理由は花芽分化にある。花芽分化は冬期に起こり、枝に蓄積されたデンプン量に影響される。ジベレリンは栄養成長を促進しデンプン消費を促すため、結果的に花芽分化を抑制すると考えられる。一方、7~9月の乾燥ストレスはデンプン蓄積を促し花芽分化を増加させる。つまり、土壌の保水性改善による乾燥ストレスの軽減は、ジベレリン同様、花芽形成抑制につながる可能性がある。しかし、ミカンの栽培地では肥料運搬や土壌改良が難しいのが現状である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、中干しなし+レンゲ栽培をしている田んぼでジャンボタニシが減った可能性を考察しています。 ポイントは、土壌中の鉄分の酸化還元です。

①レンゲにより土壌中の有機物が増加

②春に土壌表面が急速に褐色化したことから、鉄分が酸化

③その後、潅水により鉄分が還元され土壌中に蓄積

この還元された鉄をジャンボタニシが摂取することで、農薬と同様の効果が生まれたと推測しています。そして、タンニン鉄が有効なのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Eルチンは、酵素処理によって吸収効率を高めたルチンのことです。ルチンはポリフェノールの一種ですが、そのままでは吸収されにくいため、酵素を用いて糖を結合させることで吸収率を向上させています。

具体的には、ルチンの構造の一部であるクェルセチンに1〜6個の糖を付加することで、吸収率が飛躍的に高まります。この酵素処理は人体に悪影響を及ぼすものではありません。

森永製菓のEルチンは、マメ科のエンジュ由来のルチンを使用しており、吸収効率を高めたことにより、健康機能が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Dr. Stoneの影響で鉄粉に興味を持つ。脱酸素材の鉄粉を肥料として使えるか検討。酸化鉄(使い古しの鉄粉)は水田で窒素固定を助ける。未酸化の鉄粉を肥料として使う場合、鉄酸化菌が二価鉄を三価鉄に酸化し、その過程で他の養分の溶脱や土壌形成を促す可能性がある。レンゲ米の田んぼの土壌改良例から、鉄粉が土壌改良を加速させ、腐植形成に役立つ可能性を示唆。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の田んぼの土表面でみられる褐色化は、鉄の酸化による可能性があります。もしそうであれば、土壌中の酸化鉄の増加により、窒素固定が促進され、稲の倒伏や温室効果ガス発生の可能性が高まるため、肥料を抑えた方が良いでしょう。食料安全保障の観点からも、肥料に頼らない稲作は重要であり、米の消費拡大も同時に考える必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

仁多米の生産地である奥出雲町は、花崗岩が多く、特に鬼の舌振に見られる粗粒黒雲母花崗岩は風化しやすく、鉄分を多く含んでいます。この鉄分が川を赤く染め、水田にミネラルを供給している可能性があります。さらに、土壌中の黒雲母も風化によってバーミキュライトを生成し、稲作に良い影響を与えていると考えられます。これらの要素が、仁多米の高品質に寄与していると考えられ、他の地域での稲作のヒントになる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物の一種である緑泥石は、海底の堆積岩に多く含まれています。海水には岩石から溶け出した鉄やマグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれており、特に海底火山付近では活発な熱水活動によってミネラルが供給され続けています。これらのミネラルと海水中の成分が反応することで、緑泥石などの粘土鉱物が生成されます。つまり、緑泥石は海底での長年の化学反応の結果として生まれたものであり、海水由来のミネラルを豊富に含んでいる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄・名護の土壌「国頭マージ」は、酸性で粘土質、保水性が高く栄養分が少ないため、サトウキビ栽培に適していません。そこで、生育旺盛なマメ科植物「ウマゴヤシ」を活用し、緑肥として土壌改良を試みています。ウマゴヤシは、空気中の窒素を土壌に固定する性質を持つため、有機物が蓄積しにくい国頭マージでも土壌改善効果が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、沖縄の土壌と地質の関係を考察しています。まず、沖縄本島南部を例に、土壌図と地質図を比較しました。土壌図では未熟土が多いのに対し、地質図では石灰岩の分布は予想より狭く、未熟土の成因に疑問が生じました。

そこで土壌図を拡大したところ、石灰岩地域は石灰性暗赤色土、それ以外は低地土やグライ土と分類されていました。つまり、石灰岩以外の付加体が未熟土の基盤となっている可能性があります。

結論として、沖縄本島では石灰岩の影響は限定的で、未熟土の成因には他の要因も考えられると示唆しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌は、北部・中部では赤黄色土、南部では未熟土が分布しています。赤黄色土は風化が進み、植物の生育に必要な栄養分が少ない土壌です。元は未熟土でしたが、風化によって赤黄色土になったと考えられます。未熟土は、赤黄色土よりも風化が進んでいない土壌です。沖縄の土壌の多くは、風化が進んだ状態であることが分かります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌改良について、琉球石灰岩由来の赤い土と、亜熱帯気候による有機質分解の速さ、多雨による風化の早さが土壌特性に影響を与えている点を指摘しています。特に、有機物の分解が速いため、暗赤色土の期間は短く、2:1型粘土鉱物は有機物の保護を受けられないため、1:1型粘土鉱物に変性してしまう点が、土壌改良を考える上で重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

江戸時代以前の菜種油採取は、圧搾技術が未発達で非効率だったため、高級品として一部の富裕層にしか普及していませんでした。庶民は菜種油を灯火用に少量使う程度で、食用油はほとんど使われていませんでした。本格的に菜種油が普及したのは、江戸時代に搾油技術が発展し、生産量が増加してから。それでも高価だったため、庶民の食生活に本格的に浸透したのは、第二次世界大戦後のことです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーベリー由来のアントシアニンは、網膜の炎症を軽減し、光受容体であるロドプシンの減少を抑制する抗酸化作用があります。これらの効果により、目の健康を維持し、視力低下を防ぐことが示唆されています。

アントシアニンは植物が光ストレスから身を守るために合成するフラボノイドの一種です。過剰な光を吸収し、活性酸素の発生によるダメージを防ぐ働きがあります。

それゆえ、ブルーベリーのサプリメントの摂取は、現代社会における青色光による光ストレスに対抗し、目の機能を維持するのに役立つ可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トランス脂肪酸は、不飽和脂肪酸の一種で、心臓血管疾患のリスクを高めることが懸念されています。

マーガリンの製造過程で、液体の植物油に水素添加を行う際に、オレイン酸の一部がエライジン酸というトランス脂肪酸に変化します。

エライジン酸は、コレステロール値に悪影響を及ぼし、動脈硬化のリスクを高める可能性があります。具体的には、悪玉コレステロール(LDL)を増やし、善玉コレステロール(HDL)を減らす働きがあります。

マーガリンは、オレイン酸を多く含む食用油から作られるため、エライジン酸の摂取源となる可能性があります。そのため、トランス脂肪酸の摂取量を減らすためには、マーガリンの摂取量を控えることが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物性油脂からマーガリンを作る過程を、不飽和脂肪酸と水素添加に焦点を当てて解説しています。

常温で液体の植物油は、二重結合を持つ不飽和脂肪酸を多く含みます。マーガリンの原料となる菜種油も同様です。

この菜種油にニッケル触媒を用いて水素添加を行うと、不飽和脂肪酸の二重結合が外れ、飽和脂肪酸に変化します。

飽和脂肪酸は融点が高いため、水素添加により油脂全体が固化し、マーガリンとなります。

後半では、水素添加の具体例として、オレイン酸がステアリン酸に変化する反応を紹介しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コレステロールは、細胞膜の柔軟性やステロイドホルモン合成に重要な誘導脂質の一種です。脂肪酸とは構造が大きく異なりますが、水に不溶で無極性溶媒に可溶という脂質の定義を満たすため、脂質に分類されます。コレステロールは健康に重要な役割を果たしており、単純に善悪で判断できるものではありません。脂質を豊富に含む食材を理解するには、このような脂質の多様性への理解が不可欠です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

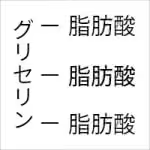

中性脂肪は、グリセリンという物質に脂肪酸が3つ結合したもので、エネルギー貯蔵や臓器の保護などの役割があります。脂肪酸の種類によって構造や融点が異なり、飽和脂肪酸が多い動物性脂肪は常温で固体、不飽和脂肪酸が多い植物性脂肪は液体であることが多いです。

グリセリンに結合する脂肪酸は1〜3つの場合があり、それぞれモノアシルグリセロール、ジアシルグリセロール、トリアシルグリセロールと呼ばれます。中性脂肪という名前は、グリセリンと脂肪酸が結合すると中性になることに由来します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、運動中の疲労と乳酸の関係、そして無酸素運動の持続力向上について解説しています。従来、「乳酸蓄積=疲労」と考えられていましたが、実際は乳酸の蓄積量ではなく、細胞内のpH低下が疲労に影響するとされています。 そこで、細胞外に乳酸を排出する役割を持つタンパク質「MCT4」が注目されています。MCT4は、細胞内のpH低下を抑え、無酸素運動の持続力を向上させる可能性を秘めています。 しかし、排出された乳酸が血液中のpHにどう影響するかは、まだ明らかになっていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ABC粉末消化器の主成分であるリン酸第二アンモニウムは、熱分解によってリン酸とアンモニアガスを発生します。アンモニアガスは燃焼に必要なOH基と反応し、燃焼連鎖反応を抑制することで消火します。リン酸第二アンモニウムは酸素を吸収するわけではなく、肥料として使用しても土壌中の酸素量を減らす心配はありません。リン酸第二アンモニウムの消火作用は、主に燃焼の化学反応を阻害する「抑制作用」によるものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大浦牛蒡は、社会問題解決に貢献する可能性を秘めた野菜です。豊富な食物繊維とポリフェノールで生活習慣病予防に効果が期待できる上、肥料依存度が低く、土壌改良効果も高い。特に大浦牛蒡は、中心部に空洞ができても品質が落ちず、長期保存も可能。太い根は硬い土壌を破壊するため、土壌改良にも役立ちます。産直など、新たな販路開拓で、その真価をさらに発揮するでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか土壌還元消毒は有機態リン酸であるフィチン酸を大量に投入するため、土壌への影響が懸念されます。米ぬか1〜2トン/反の投入で、フィチン酸は85〜170kg/反も供給されます。これはトマトのリン酸施肥量の数倍に相当し、過剰なリン酸は亜鉛などの微量要素の吸収を阻害し、土壌劣化を招く可能性があります。特に土壌鉱物の劣化が進んだハウス栽培では深刻な問題となり得ます。有機態リン酸の蓄積と土壌鉱物の状態には注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床堆肥の活用とリン酸施肥の見直しについての記事です。

廃菌床堆肥は土壌改良効果が高い一方、測定困難な有機態リン酸(フィチン酸)を多く含みます。フィチン酸は微量要素吸収を阻害するため、土壌中の蓄積量を把握できないまま使用を続けると、リン酸過剰や微量要素欠乏を引き起こす可能性があります。

そこで、廃菌床堆肥を利用する場合は、元肥での無機リン酸施肥を中止し、リン酸欠乏症状が現れた場合にのみ、速効性のあるリン酸アンモニウムを追肥として使用する方法が提案されています。

さらに、消火器リサイクル肥料(リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム含有)の活用も提案されていますが、窒素過多にならないよう、元肥設計や土壌改良に注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中のリン酸には、植物が利用しにくい有機態リン酸が存在します。特に、穀物や家畜糞に由来するフィチン酸は土壌に蓄積しやすく、問題を引き起こします。フィチン酸はキレート結合により土壌と強く結合し、植物が利用できません。さらに、亜鉛などの微量要素とも結合し、植物の生育を阻害します。また、既存の土壌分析ではフィチン酸は測定されないため、過剰蓄積に気づきにくいという問題もあります。米ぬか施用などでフィチン酸が蓄積する可能性があり、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

汚泥肥料は安価で栄養価が高いが、窒素、リン酸、石灰が多く、カリウムが少ないという特徴があります。そのため、使用時にはカビ由来の病気や土壌硬化のリスクを考慮する必要があります。

効果的に使用するには、腐植質の資材やカリウム、苦土を補給することが重要です。これらの対策を講じることで、汚泥肥料のデメリットを抑制し、土壌の健康を保ちながら植物の生育を促進することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン鉱石の起源を探る記事。生物由来説に加え、トリプル石という鉱物由来の可能性を考察。トリプル石は花崗岩ペグマタイトに存在し、リン鉱石の主成分である燐灰石も周辺で発見されることから、二次鉱物として生成された可能性を示唆。しかし、トリプル石は希少であるため、鉱物由来のリン酸は生物に吸収され、量が減った可能性も示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

速効性リン酸肥料として知られるリン酸アンモニウム(燐安)は、リン酸とアンモニアの反応で製造されます。しかし、原料のリン鉱石からリン酸を抽出する過程で硫酸を使用するため、燐安には硫酸石灰(石膏)などの不純物が含まれます。

リン酸は土壌中で安定化しやすく過剰になりやすい性質を持つ上、燐安を用いると意図せず石灰も蓄積するため注意が必要です。土壌中のリン酸過剰は病気発生リスクを高めるため、施肥設計は慎重に行うべきです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑作後に水田を作ると、リン酸が減少する理由は、水田の還元環境にあります。

通常、土壌中のリン酸は鉄と結合し、水に溶けにくいFePO₄の形で存在します。しかし、水田の酸素が少ない環境では、鉄が還元されFe²⁺となるため、リン酸との結合が弱まり、水に溶けやすい形に変化します。

また、カルシウムと結合したリン酸も比較的溶けやすく、水田環境では自然と減少します。これらの要素が重なり、畑作後の水田でリン酸が減少すると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

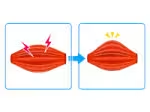

記事では、大豆イソフラボンの一種であるゲニステインが筋萎縮の緩和に効果がある可能性について解説されています。 東京大学の研究によると、ゲニステインはエストロゲン受容体に作用し、運動不足や骨折による筋萎縮の進行を遅らせる効果が期待されています。

また、脱脂大豆にはトレーニングに必要な成分やイソフラボンが残っており、健康食品や人工肉、大豆麺といった形で市場に登場しています。

これらのことから、大豆イソフラボンは女性ホルモンと同様の効果を持つ可能性があり、脱脂大豆の価値は今後さらに高まっていくと予想されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷という厳しい環境下で、一見、虫媒花のセイタカアワダチソウが目立つが、風媒花のヨモギも負けていない。冬が近づき昆虫がいなくなると、アワダチソウは勢いを失うが、ヨモギは風を利用して繁殖できる。一見、アワダチソウが優勢に見えるが、ヨモギはアワダチソウを風よけとして利用し、時期が来ると風に乗って繁殖する、共存関係にあるように見える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本は、コメとダイズを組み合わせることで必須アミノ酸を効率的に摂取できる食文化を持つ。これは、コメに少ないリジンをダイズが、ダイズに少ないメチオニンをコメが補完するためである。さらに、この組み合わせは鉄や亜鉛の摂取にも貢献する。また、稲作は低肥料で、ダイズ栽培にも適した土壌を作るため、持続可能な食料生産にも適している。肥料不足が深刻化する中、日本古来の稲作文化の重要性が見直されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

除草剤の中には、植物のBCAA合成を阻害するものがあります。特に、ALS(アセト乳酸合成酵素)阻害剤は、BCAA合成の初期段階を阻害することで、イソロイシン、ロイシン、バリンの生成を妨げます。ダイズ栽培では、ALS阻害剤耐性遺伝子組み換えダイズが存在することから、実際にALS阻害剤が使用されている可能性があります。しかし、実際の使用状況については更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインは、主にホエイ・カゼイン・ソイの3種類から作られます。

* **ホエイプロテイン**は牛乳からチーズを作る際にできる上澄み液から作られ、吸収が早く運動後におすすめです。

* **カゼインプロテイン**は牛乳から脂肪分とホエイを除いた成分で、吸収が遅く就寝前におすすめです。

* **ソイプロテイン**は大豆から油脂を除いた成分で、吸収はゆっくりで朝食におすすめです。

社会情勢を考えると、今後は大豆由来のソイプロテインが主流になっていく可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸素不足のため土壌が還元状態になりやすく、硫化水素が発生しやすくなります。土壌中の物質は、還元されやすい順に、硝酸イオン、マンガン、鉄、硫酸イオン、二酸化炭素と還元されます。

鉄は硫酸イオンより還元されやすいので、鉄が存在すれば硫化水素の発生は抑えられます。つまり、土壌に鉄を供給したり、鉄の酸化還元をコントロールすることが重要になります。

土壌の物理性を改善することで、硫化水素やメタンの発生を抑制できる可能性があり、そのメカニズムについて、今後の記事で解説していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの連作障害対策で注目すべきは、BB肥料(特に硫黄コーティング肥料)の多用です。硫黄コーティング肥料は、土壌中で硫酸イオンを生成し、過剰になると硫化水素が発生、土壌を老朽化させます。これは水田だけでなく畑作でも深刻な問題で、鉄分の無効化など作物生育に悪影響を及ぼします。硫酸イオンの残留性は高いため、BB肥料の使用は土壌の状態を見極め、過剰な使用は避けるべきです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の長雨で田んぼに土砂が流れ込むと、土質が変わり稲の生育に悪影響を及ぼすことがあります。土砂に含まれる成分によっては、養分過多や有害物質の影響が出ることも。対策としては、土壌の物理性を改善することが重要です。具体的には、植物性有機物を投入し、緑肥を栽培することで、土壌の保肥力と発根を促進し、土砂の影響を軽減できます。施肥だけで解決しようとせず、土壌改良を優先することが大切です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この地域で稲作にごま葉枯病が多発している原因は、土壌劣化によるカリウム、ケイ酸、マグネシウム、鉄などの要素の欠乏が考えられます。特に鉄欠乏は土壌の物理性悪化による根の酸素不足が原因となり、硫化水素発生による根腐れも懸念されます。慣行農法では土壌改善が行われないため、根本的な解決には土壌の物理性向上と、それに合わせた適切な施肥管理が必須です。経験的な対処法や欠乏症の穴埋め的な施肥では効果が期待できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、日本で叫ばれる「国内資源を活用した有機栽培」の「国内資源」の中身について考察しています。

筆者は、輸入原料に頼る食品残渣や、環境負荷の高い家畜糞ではなく、日本ならではの資源として、貝殻石灰、海藻、火山由来の鉱物、木質資材などを提案しています。

これらの活用は減肥につながり、結果的に海外依存度の高い肥料や農薬の使用量削減、ひいては化石燃料の節約にも貢献すると述べています。

そして、家畜糞中心の有機栽培ではなく、日本独自の資源を活かした持続可能な農業への転換を呼びかけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、隕石由来のエアロゾルと雨雲の関係について解説しています。隕石由来のエアロゾルは成層圏で生成され、対流圏に流れ込みます。対流圏では雲が形成され、特に積乱雲は対流圏界面まで達するほど発達し、激しい雨を降らせます。この積乱雲には隕石由来の鉄やマグネシウムが含まれている可能性があり、雨は宇宙からの恵みと言えるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

気象研究所の研究によると、地上8000mの対流圏で採取したエアロゾルから隕石由来の物質が発見されました。このエアロゾルは、成層圏で生成され対流圏に流れてきたと考えられています。エアロゾルは鉄やマグネシウムを含む硫酸塩粒子で、これが雨に混じって地表に降ると、作物に良い影響を与える可能性があります。普段私たちが目にする雲は、エアロゾルを核として形成されます。今回の発見は、宇宙から飛来する物質が地球の気象や生態系に影響を与える可能性を示唆する興味深いものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シオカラトンボのオスは成熟すると、体に塩のように見える灰白色の粉で覆われます。この粉は、紫外線を反射するワックスのような役割を果たし、シオカラトンボが紫外線から身を守るのに役立っていると考えられています。

一方、植物も紫外線から身を守るための仕組みを持っています。それがフラボノイドと呼ばれる物質です。フラボノイドは、紫外線を吸収し、植物の細胞を損傷から守る働きをします。また、抗酸化作用も持ち、植物の健康維持にも貢献しています。人間にとっても、フラボノイドは抗酸化作用など様々な健康効果を持つことが知られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風の時期に思い浮かぶバーチャルウォーター(仮想水)について解説する記事です。輸入に依存する肉牛の飼料用トウモロコシを例に、その作物に含まれる水が海外から日本にもたらされるメカニズムを詳述。デンプンとして固定された水や純粋な水が国内で利用され、牛の排泄物処理を経て最終的に海へ流れ出ます。筆者は、近年の豪雨報道に触れ、海にたどり着いた水が雲となり、再び日本に戻ってくる水循環の可能性を示唆。食料輸入が日本の水資源に与える影響と、地球規模での水の動きに対する意識を促す内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レタス収穫後の畝をそのまま活用し、マルチも剥がさずにサツマイモを栽培すると高品質なものができるという話。レタスは肥料が少なくても育ち、梅雨前に収穫が終わるため、肥料をあまり必要とせず、梅雨時の植え付けに適したサツマイモとの相性は抜群。

疑問点は、カリウム豊富とされるサツマイモが、肥料を抑えた場合どこからカリウムを得るのかということ。著者は、レタスが土壌中のカリウムを吸収しやすい形に変えているのではないかと推測。レタスの原種であるトゲチシャは、舗装道路の隙間でも育つほど土壌の金属系養分を吸収する力が強いと考えられるため。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作において、害虫の天敵が集まる田と集まらない田の違いについて、殺虫剤不使用の田を対象に考察。植物は食害されると、カマキリなどの天敵を誘引する物質「サリチル酸メチル」を放出します。この物質は、光合成で合成される芳香族アミノ酸を前駆体とします。

しかし、高温障害や蒸散量減少でイネが弱ると、芳香族アミノ酸の合成が低下し、天敵誘引能力も減少。筆者は、今年の猛暑日と重なった中干しがイネに多大な高温ストレスを与え、誘引物質の合成を阻害した可能性を指摘。その悪影響は収穫直前に顕著化すると予測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の夕立は、植物の光合成が落ち着く時間帯に降るため、生育にプラスになる恵みの雨と言えるでしょう。

雨水には窒素やリンが含まれており、植物の生育を助けるだけでなく、土壌中の糸状菌も活発化させる可能性があります。

雨水中のリンは、エアロゾル由来かもしれません。

リン酸は植物や糸状菌にとって利用しやすい形状であるため、雨上がり後は土壌中のリン酸濃度が高くなり、病害発生のリスクも高まる可能性があります。

一方で、降雨は植物の免疫を活発化する効果も期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コリンは、卵黄やダイズに豊富に含まれるホスファチジルコリンという形で存在します。ホスファチジルコリンはリン脂質の一種であり、細胞膜の主要な構成成分です。リン脂質は細胞膜の構造維持だけでなく、酵素によって分解されることでシグナル伝達にも関与しています。つまり、コリンは細胞膜の構成要素として、またシグナル伝達物質の原料として、生体内で重要な役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コリンはアメリカのFDAでビタミン様物質として扱われる重要な栄養素です。細胞膜の構造維持、神経伝達物質アセチルコリンの前駆体、メチル基代謝への関与といった役割があります。特にアセチルコリンは記憶や学習に深く関わり、脳の海馬などで重要な役割を果たします。コリンはとろろにも含まれており、記憶力増強効果が期待できます。コリンは脳の健康に欠かせない栄養素と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

とろろそばのポスターでうたわれている、とろろの効能「疲労回復、老化防止、美容効果、記憶力向上」の成分を探っています。

企業サイトによると、とろろにはデンプン分解酵素、コリン、サポニン、食物繊維が含まれています。

すりおろすことで加熱せず酵素を摂取でき、食物繊維が酵素の活性を維持します。

今回は触れていませんが、コリンにも注目すべき効能がありそうです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の農業は肥料不足が深刻化しているが、土壌改善により改善の余地は大きい。土壌劣化により保肥力が低下し、必要以上の施肥が必要となっている現状がある。土壌分析を活用し、リン酸やカリウムの使用量を見直すべきである。窒素は土壌微生物による窒素固定で賄える可能性がある。日本の豊かな水資源を活用した土壌改善は、肥料使用量削減の鍵となる。慣習的な栽培から脱却し、土壌と肥料に関する知識をアップデートすることで、省力化と生産性向上を実現できる。今こそ、日本の農業の転換期と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリ肥料不足の深刻化に伴い、代替肥料として塩化カリや鶏糞燃焼灰が挙げられるが、それぞれ土壌への影響や供給安定性の問題がある。塩化カリは土壌への悪影響が懸念され、鶏糞燃焼灰は供給不安定な上、カルシウムやリン過剰のリスクもある。

そこで、日本の伝統的な稲作のように、川からの入水など天然資源を活用する方向へ転換すべき時期に来ていると言える。土壌鉱物の風化作用など、自然の力を活用することで、持続可能な農業を目指せるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作は、野菜に比べて極めて少ない肥料で栽培できる可能性を秘めています。その理由は、川の資源(微量要素や粘土)の活用、水田に水を張ることで鉄粉と協働し自然に窒素固定が始まること、イネと共生するエンドファイトによる窒素固定の可能性にあるとされます。これにより、リン酸以外の養分は地域資源で賄える見込みです。

昨今の社会情勢で肥料輸入が困難になり、日本の食料自給率(肥料込み)がほぼゼロであったことが露呈しました。減反政策で田が減少する中、稲作の減肥技術は、海外資源への依存を減らし、日本の食料安全保障を強化する上で極めて重要な意味を持っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆は鉄分豊富だが、光合成を行わないため、鉄硫黄タンパク質以外の鉄の存在が推測される。研究によると、大豆にはフェリチン鉄が多く含まれており、これは他の非ヘム鉄よりも吸収率が高い可能性がある。フェリチンは鉄貯蔵タンパク質で、フィチン酸やタンニンといった鉄吸収阻害物質の影響を受けにくいと考えられる。このことから、大豆は効率的な鉄摂取源となりうる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物性食品に多い非ヘム鉄は、主に鉄硫黄タンパクという形で存在します。これは光合成で重要な役割を果たすタンパク質で、鉄と硫黄(システイン由来)から構成されています。鉄硫黄タンパクは電子伝達体として機能し、光合成過程で水から得られた電子を他の器官に運搬します。非ヘム鉄はヘム鉄に比べて吸収率が低いですが、ビタミンCなどの還元剤と共に摂取することで吸収が促進されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄鍋から溶け出した鉄分は、体内で活用できるのか?

結論は、活用できる。

鉄鍋から溶け出す鉄分は、サビ由来の酸化鉄(Fe3+)が多い。しかし、体内ではFe3+はトランスフェリンと結合して運搬され、Fe2+との平衡状態にあるため、ヘモグロビン合成などに必要なFe2+も自然に供給される。

つまり、鉄鍋から摂取した鉄分も、体内で有効に活用される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石垣の隙間に生えるシダ植物について考察しています。イノモトソウと思われるシダが、日当たりの良くない石垣の隙間で元気に育っています。コンクリートの排水溝でもよく見かけるシダですが、石垣の方が石由来のミネラルが期待できるため、より良い生育環境かもしれません。写真から、シダの生命力の強さと、石垣の隙間という環境の意外な豊かさが感じられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲを栽培した田んぼでは、入水が始まると土壌生物を求めて鳥が多く集まります。レンゲは冬の間も土壌生物を豊かにするため、入水によってそれらを狙う鳥が集まり、土壌中の生物層が調整されます。

一方、刈草を鋤き込まずに放置した場合は、分解が進まず代掻きに影響する可能性があります。

また、レンゲ栽培は土壌中の生物を通じて鉱物由来の微量要素を減少させる可能性があり、その後の稲作への影響が懸念されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナメクジの粘液の成分は、ムチンと呼ばれる糖タンパク質や糖類、無機塩類などです。ムチンは糖とタンパク質が結合したもので、粘性を持ちます。無機塩類は粘液の硬さや粘着力を調整する役割を果たすと考えられています。

ナメクジの粘液は、体の保護や移動、仲間とのコミュニケーションなどに使われます。また、粘液には抗菌作用があるという報告もあります。

粘液は時間が経つと雨や微生物によって分解され、土壌の一部となります。

記事では、ナメクジの粘液が土壌形成の初期段階に貢献している可能性について考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析でリン酸値が高いと、糸状菌由来の病害リスクが高まり農薬使用量増加の可能性も高まる。土壌中の吸収しやすいリン酸が多いと、病原菌が増殖しやすく、作物と共生する糸状菌は自身の力でリン酸を吸収するため共生しなくなるためだ。土壌分析では吸収しやすいリン酸しか検知できないため、リン酸値が高い場合は注意が必要。しかし、土壌中には吸収しにくいリン酸も豊富に存在するため、リン酸肥料を減らし、海外依存率を下げることも可能かもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

泥炭土は有機物豊富だが、鉄など微量要素が少ない。ハウス栽培だと雨水による供給もなく、不足しやすい。緑肥で土壌中の比率が更に偏り、鶏糞の石灰が鉄の吸収を阻害、葉が黄化したと考えられる。泥炭土は畑作に向かず、ハウス栽培だと微量要素欠乏に注意が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

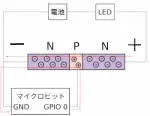

この記事では、トランジスタの仕組み、特にスイッチング作用について解説しています。バイポーラトランジスタを構成するN型半導体とP型半導体の働きに触れ、マイクロビットと青色LEDを用いた回路を例に、トランジスタがどのように電流を制御するのかを図解しています。ベース電流の有無によってコレクター-エミッタ間の導通・非導通が切り替わり、これがスイッチのオン/オフ動作に対応することを示しています。記事では、トランジスタの基礎知識を学ぶことで、電子回路への理解を深めることを目指しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、ボルタ電池の原理を通じて「酸化還元電位(Eh)」のメカニズムを解説し、農業分野への応用可能性を探ります。亜鉛と銅の電位差による電子移動が電気発生の原理であるとし、土壌における酸化還元電位の影響に着目。電位が高いと病気が発生しやすい一方、低電位の液肥散布で一時的に土壌電位を下げると病気抑制効果が期待できると指摘。低電位化は植物に吸収されやすい二価鉄や可溶性リン酸の増加に繋がると考察するが、肥料による具体的な電位制御は今後の課題としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

尿素不足の代替として鶏糞が注目されていますが、安易な使用は危険です。鶏糞には窒素だけでなく、石灰とリン酸も大量に含まれています。使用前に土壌診断を行い、石灰やリン酸肥料は控えるべきです。過剰な石灰は土壌pHを過度に上昇させ、リン酸過剰は鉄欠乏や土壌病害のリスクを高めます。鶏糞は使い方を誤ると土壌バランスを崩し、植物に悪影響を与える可能性があることを理解しておく必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞などの家畜糞は、一見土壌に良いように思えるが、過剰な無機栄養塩やリン酸を含み、土壌の浸透圧を高め、植物の生育を阻害する可能性がある。「悪影響の成分>好影響の成分」の関係がある限り、使用し続ければ土壌環境は悪化する。牛糞は特にこの差が小さく、悪影響に気づきにくい。土壌環境の悪化は農薬の使用量増加につながり、異常気象のせいだと誤解されることもある。有機物=環境に良いというステレオタイプを見直し、本当に持続可能な農業について考える必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大雨後の濁った川の水は、上流から流れ込んだ土砂や有機物が混ざり合ったもので、粘土鉱物や植物由来の有機物を豊富に含んでいます。これらの成分は、植物の生育に必要な栄養素を多く含んでいるため、農業に活用できれば大きなメリットがあります。記事では、この濁った川の水を安全に田畑に導入し、光合成を促進することで、農業生産の向上を目指す可能性について考察しています。具体的には、沈殿槽などを活用して土砂を分離し、有機物を多く含んだ水を効率的に利用する方法などが検討されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種時期を逃しても、廃菌床堆肥で土壌物理性を改善し、中干しなし稲作は可能です。収穫後、藁と共に廃菌床堆肥を鋤き込むのが理想ですが、冬場の雑草管理が地域の慣習に反する場合は、田植え直前に施用し、酸化鉄散布でメタン発生を抑えます。廃菌床堆肥と酸化鉄は肥料の三要素確保にも役立ち、減肥につながります。中干しなしでは川由来の栄養も得られ、環境負荷低減にも貢献します。重要なのは、これらの情報をどれだけ信じて実践するかです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田からのメタン発生抑制のため、使い捨てカイロの活用を提案する。メタン生成は鉄や硫酸イオンの存在下では抑制される。使い捨てカイロには酸化鉄と活性炭が含まれており、土壌に投入するとメタン生成菌を抑え、鉄還元細菌の活動を促す。さらに、活性炭は菌根菌を活性化し、土壌環境の改善にも寄与する。使い捨てカイロの有効活用は、温室効果ガス削減と稲作の両立を実現する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干しなしの稲作では、リン酸の供給不足が懸念されます。中干しがないと土壌中のリン酸が溶脱しやすくなる一方、稲の生育期間が長いため、リン酸要求量も増加するためです。解決策としてリン酸第二鉄の施用が考えられます。リン酸第二鉄はジャンボタニシ防除剤として使用され、農薬登録の必要がなく、残存物は稲の肥料となります。また、鉄分供給は窒素固定細菌の活性化にも繋がり、リン酸供給不足と窒素固定能の向上という二つの課題を同時に解決できる可能性があります。ただし、リン酸第二鉄の原料は輸入に依存しているため、国際情勢に注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

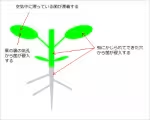

植物の不定根は、通常の根の成長が阻害された際の「最後の手段」として機能する。通常、植物は主根や側根で水分や養分を吸収するが、洪水や乾燥、病気、害虫などによりこれらの根が損傷すると、植物は生存のために不定根を発生させる。不定根は茎や葉などの地上部から生じ、損傷した根の代替として機能することで、植物の生存を支える。挿し木で植物が増やせるのも、この不定根の発生能力によるものである。不定根の発生は植物ホルモン、特にオーキシンとエチレンによって制御されている。これらのホルモンは、環境ストレスによって誘導され、不定根の形成を促進する。つまり、不定根は植物の環境適応能力を示す重要な指標と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの葉面常在菌が合成するマンノシルエリスリトールリピッド(MEL)は、いもち病対策の鍵となる。MELは脂質と糖から合成されるが、脂質源は葉のクチクラ層を分解することで得られた脂肪酸、糖は葉の溢泌液に由来すると考えられる。つまり、常在菌はクチクラを栄養源として増殖し、MELを生産する。MELがあると様々な菌が葉に定着しやすくなり、いもち病菌のα-1,3-グルカンを分解することで、イネの防御反応を誘導する。このメカニズムを機能させるには、健全なクチクラ層と十分な溢泌液が必要となる。周辺の生態系、例えば神社や古墳の木々なども、有益な菌の供給源として重要な役割を果たしている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いもち病菌の感染を防ぐため、イネの葉面に有益な微生物を定着させる方法が模索されている。いもち病菌はα-1,3-グルカンでイネの免疫を回避するが、ある種の細菌由来酵素はこのグルカンを分解できる。そこで、葉面にこの酵素を持つ細菌や、その定着を助ける酵母を常在させることが有効と考えられる。農業環境技術研究所の報告では、酵母が生成する糖脂質MELが、コムギの葉面へのバチルス属細菌の定着を促進することが示された。この知見を応用し、酵母が葉面を占拠した後、α-1,3-グルカン分解酵素を持つ微生物が定着する流れを作れば、いもち病の発生を抑制できる可能性がある。残る課題は、いかにして酵母を葉面に定着させるかである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、稲のいもち病対策として殺菌剤に代わるアプローチを探求し、病気のメカニズムを深掘りしています。農研機構の研究に基づき、いもち病菌がイネの自然免疫を「α-1-3-グルカン」で回避し、感染を成立させていることを解説。特に注目すべきは、イネが細菌由来のα-1-3-グルカン分解酵素を合成できるようになると、いもち病の発生が減少したという研究成果です。筆者はこの発見から、イネの表層に同酵素を持つ菌や細菌を存在させることで、いもち病の感染を抑制できる可能性を提唱しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干しなし、レンゲ後の稲作では、田の水が澄み、雑草が少ない。オタマジャクシが藻や若い草を食べることで除草効果が出ている可能性がある。オタマジャクシは成長後、昆虫を食べるようになるため、稲への影響は少ない。一方、中干しを行う慣行農法では、除草剤を使用する必要があり、コストと手間が増える。さらに、冬季の耕起は米の耐性を下げる可能性もある。中干しなしの田んぼは、オタマジャクシの働きで除草の手間が省け、環境にも優しく、結果としてコスト削減に繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

基肥リン酸の効用は、発根促進とされてきたが、必ずしもそうではない。リン酸は土壌中で不溶化しやすく、植物が吸収できる形態は限られる。土壌pHが低いと鉄やアルミニウムと結合し、高いとカルシウムと結合して不溶化するため、施肥しても利用効率は低い。

リン酸が初期生育を促進するのは、土壌のリン酸が少ないため、施肥により一時的に増えることで、菌根菌の繁殖が抑制されるためである。菌根菌は植物と共生しリン酸供給を助けるが、その形成にはエネルギーが必要となる。リン酸が豊富な初期生育期は菌根菌形成を抑制することでエネルギーを節約し、成長を優先できる。つまり、リン酸施肥による発根促進効果の根拠は薄弱であり、菌根菌との共生関係を阻害する可能性もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

殺菌剤の使用は、しばしば害虫による食害被害の増加につながる。これは、殺菌剤が害虫の天敵である菌類も殺してしまうためである。例えば、うどんこ病菌に感染したアブラムシは、特定の菌類に感染しやすくなり、結果的にアブラムシの個体数が抑制される。しかし、殺菌剤を使用すると、この菌類も死滅し、アブラムシの個体数が増加、ひいては作物への被害拡大につながる。同様に、殺虫剤と殺菌剤の併用は、拮抗菌を排除し、標的害虫の抵抗性を高める可能性も示唆されている。つまり、病害虫防除においては、殺菌剤の安易な使用を避け、生態系のバランスを考慮した総合的な対策が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの一本仕立て栽培では発根量が抑えられ、カリウム欠乏や上葉の丸まり(窒素過多と金属系要素欠乏の複合)が見られやすい。これは根の先端で吸収される金属系要素が不足し、相対的に窒素が過剰になるためと推察される。栽培学でカリウムは不足しにくいとされるが、トマト栽培で土作りをしないと土壌鉱物由来のカリウムが減少し、川の水からのカリウムも土壌の保肥力不足で定着しにくい。対策として、基肥の調整や川底の泥の客土が有効な可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、病害虫や紫外線など様々なストレスから身を守るため、様々な防御機構を備えている。その中でも重要な役割を果たすのが、芳香族アミノ酸であるフェニルアラニンやチロシンから合成される二次代謝産物だ。これらは、リグニン、サリチル酸、フラボノイドといった物質の原料となる。リグニンは細胞壁を強化し、病原菌の侵入を防ぐ。サリチル酸は、病原菌に対する抵抗性を高めるシグナル物質として働く。フラボノイドは、紫外線吸収剤や抗酸化物質として機能し、光ストレスや酸化ストレスから植物を守る。つまり、芳香族アミノ酸は植物の防御システムの基盤を担っており、健全な生育に不可欠な要素と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培は、果実収穫、水分量による品質変化、木本植物を草本として扱う点、木の暴れやすさから難しい。ナスは「木の暴れ」が少ないため、物理性改善で秀品率が向上しやすい。トマトは木本植物だが、一年で収穫するため栄養成長と生殖成長のバランスが重要となる。窒素過多は栄養成長を促進し、花落ち等の「木の暴れ」を引き起こす。これは根の発根抑制とサイトカイニン増加が原因と考えられる。サイトカイニンを意識することで、物理性改善と収量増加を両立できる可能性がある。トマトは本来多年生植物であるため、一年収穫の栽培方法は極めて特殊と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

渓谷で多様な形状の葉を持つシダ植物を発見。マメヅタの経験からシダ植物と推測し、葉裏の胞子嚢痕で確認。最初はコタニワタリに似ていると思ったが胞子嚢の形が異なり、葉の根元の形状からミツデウラボシの可能性が浮上。ミツデウラボシは三つ手の突起が特徴だが、突起がない葉もある。確実な同定には、周辺の葉の様々な形状を確認する必要があると学んだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クスノキは、樟脳(しょうのう)と呼ばれる香料を抽出するために海外から持ち込まれた。樟脳は葉や枝から得られ、血行促進や鎮痛、消炎、鎮痒、清涼感などの作用を持つ。融点と沸点が高いため、花の香りとは異なる成分と考えられる。一方、クスノキの花は小さく目立たないものの、良い香りを放つ。花の香りの成分は樟脳とは別の物質で、その正体は不明。香料開発者は常にこのような香りの成分について探求している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ノアザミの開花をきっかけに、筆者は森林の植物の開花パターンを4つに分類した。森の奥はシンプルだが花が多い木、林縁は風媒花、林縁の外側はツツジのような色鮮やかで開花量の多い植物、さらに外側は色鮮やかだが蜜量が少ない植物が分布する。これは、右に行くほど紫外線や風の影響を受けやすいため、植物の機能が複雑化していくためだと筆者は推測している。筆者は今後も観察を続け、理解を深めていきたいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

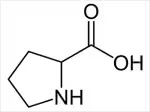

アルカリ性土壌では鉄欠乏が起こりやすいが、今回ムギネ酸類似体の安価な合成法が開発された。ムギネ酸はオオムギが鉄を吸収するために分泌するキレート物質だが、高価だった。この研究では、ムギネ酸の一部をプロリンに置換することで、安価で同等の機能を持つプロリンデオキシムギネ酸(PDMA)を開発した。この成果は、アルカリ性土壌での鉄欠乏対策に大きく貢献する。特に、イネ科植物はムギネ酸を分泌するため、緑肥として活用すれば土壌改良に繋がる。ライ麦やエンバクなどの緑肥も鉄吸収を促進する効果が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キクラゲは中華料理で馴染み深いキノコで、ブナ科の枯れ木に生える。独特の弾力ある食感が特徴で、ビタミンDが豊富。このビタミンDは、エルゴステロールというキノコの細胞膜成分が前駆体となっている。キクラゲの食感がエルゴステロールと関連しているならば、ビタミンD豊富なのも納得できる。風邪予防に有効なビタミンDを摂取できるキクラゲは有益だが、同様に予防に重要な亜鉛も豊富かは不明。ヒラタケなど、様々なキノコをバランス良く摂取するのが良さそうだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナシメジの廃菌床の活用法に着目した記事。ブナシメジは抗菌作用のある揮発性物質VAを生成し、特にキャベツの黒すす病菌に有効。廃菌床にもVAが含まれる可能性が高く、大量廃棄されている現状は資源の無駄。白色腐朽菌であるブナシメジの廃菌床はリグニン分解済みで、水田への施用によるレンゲ栽培や米の品質向上、ひいては二酸化炭素排出削減、農薬使用量削減にも貢献する可能性を提示。休眠胞子が大半を占める廃菌床は、作物への悪影響がない限り積極的に活用すべきと結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農研機構の研究で、葉緑体分解産物であるフィトールがトマトの根のセンチュウ抵抗性を高めることが判明した。フィトールはクロロフィルの分解過程で生成されるアルコールで、土壌中のフィトールが根にエチレンを蓄積させ、抵抗性を向上させる。このメカニズムは、緑肥を刈り倒し土壌に成分を染み込ませる方法と類似しており、土壌消毒にも応用できる可能性がある。緑肥カラシナによるイソチオシアネート土壌消毒と組み合わせれば、相乗効果でセンチュウ被害や青枯病などの細菌性疾患を抑制し、根の養分吸収を維持、ひいては地上部の抵抗性向上にも繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硝酸イオンの過剰摂取は健康に悪影響を与える可能性があります。植物は光合成にマンガンを必要とし、マンガン不足になると硝酸イオンが葉に蓄積されます。人間がこれを摂取すると、体内で硝酸イオンが亜硝酸イオンに変換され、さらに胃酸と反応して一酸化窒素が生成されます。一酸化窒素は少量であれば血管拡張作用など有益ですが、過剰になると炎症悪化や発がん性も示します。したがって、硝酸イオンを多く含む野菜の摂取は控えるべきです。タンパク質が豊富で硝酸イオンが少ない野菜を選ぶことで、必要な一酸化窒素は摂取できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は、特定のDNA断片を試験管内で増幅する技術です。DNAポリメラーゼを用いて、高温で二本鎖DNAを変性させ、低温でプライマーを結合させ、中温でDNAを合成するサイクルを繰り返すことで、指数関数的に標的DNAを増幅します。この技術は、遺伝子検査、感染症診断、法医学など、幅広い分野で応用されています。耐熱性DNAポリメラーゼの発見により、PCRは簡便かつ迅速な遺伝子増幅法として確立されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

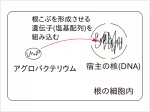

コロナウイルスは一本鎖+鎖RNAウイルスで、宿主細胞に侵入すると自身のRNAをmRNAとして利用し、リボソームでウイルスのタンパク質を合成させる。同時に複製用のRNAも作成し、ウイルス自身を大量に複製する。この過程で宿主細胞のDNAの複製やタンパク質合成は停止させられる。免疫は、このウイルス侵入への防御機構である。自然免疫は侵入したウイルスを直接攻撃し排除する初期防御で、獲得免疫は特定のウイルスを記憶し、再感染時に迅速に排除する高度な防御システムとなる。ウイルスは細胞表面の受容体に結合することで細胞内に侵入する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「石垣の隙間のロゼット」と題された記事では、道の途中で見かける石垣の石の隙間に力強く生育するロゼット植物について考察しています。筆者は、この石垣が山の一部を切り崩して作られたものであり、植物の根が辿り着く先には、養分は少ないが母岩に近い土壌があると推測。一見不利な環境に見えますが、養分が少なくても鉱物由来の微量要素が豊富であれば、たとえ窒素が少なくても光合成に必要な養分は十分に得られ、植物はいきいきと生育できるという洞察を示しています。土がないように見える環境でも、自然の生命力が発揮される理由を紐解く興味深い内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都御苑でチリメンガシを観察。透けるような樹形で、名の由来である縮れた葉が特徴的だった。根元にはウバメガシに似たドングリが落ちていた。チリメンガシはウバメガシの園芸品種で、ウバメガシは海辺に自生し、過酷な環境に強いことから街路樹としてよく植えられている。その為、人目に触れる機会が多く、園芸品種も生まれたと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

森林生態系の物質循環、特に窒素とリン酸の循環に焦点を当てた解説。森林の生産性は水や窒素の循環に影響され、窒素は降雨や落葉、窒素固定によって供給される一方、脱窒やアンモニア揮発、渓流水で流出する。窒素は植物体内や森林全体で再利用性が高い。リン酸も重要で、再利用性が高く、母岩からの溶出が供給源となる。窒素は肥料木や動物の活動で森林に蓄積され、リン酸は母岩由来の供給が大きい。全体として、森林生態系における窒素とリン酸の循環の複雑さと重要性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スペルミンをはじめとするポリアミンは、免疫細胞の過剰な活性化を抑制するなど重要な役割を持つ。体内合成は加齢で低下するが、食品から摂取可能。腸内細菌もポリアミン産生に関わるため、腸内細菌叢の維持も重要となる。納豆の熟成過程ではポリアミンが増加するという研究結果もあり、発酵食品はポリアミン摂取に有効と考えられる。免疫との関連では、オリゴ糖やお茶の成分も免疫向上に寄与する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーベリーの視力増強効果は、アントシアニンというポリフェノールによるものです。アントシアニンはブルーベリー特有ではなく、近縁種のビルベリーや他の植物にも含まれます。視力への影響は、光による活性酸素の発生を抑えることにあります。紫外線を含む光は目に有害で、活性酸素を発生させ、視細胞を損傷・死滅させます。アントシアニンはこの活性酸素の発生を抑制し、視細胞の損傷を軽減、再生も抑えることで視力増強に繋がります。この活性酸素抑制効果は、以前の記事で触れたアジサイの花弁の色素やフラボノイドと関連しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビタミンC誘導体、特にアスコルビン酸グルコシドは、植物ウイルス感染症の軽減・遅延に効果がある。グルコースと結合したアスコルビン酸グルコシドは、植物体内でグルコースが外れてビタミンCとして作用する。ビタミンC自体は反応性が高く効果が持続しにくいが、誘導体化することで安定性と持続性が向上する。このため、食品添加物や化粧品にも利用されている。植物はビタミンCを合成するにも関わらず、外から散布することでウイルス感染が軽減される理由は、ビタミンCの局所的な濃度上昇や、誘導体化による作用機序の違いなどが考えられる。これは、亜鉛散布による秀品率向上と同様の課題と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葛餅の原料である葛粉は、マメ科クズの根から作られ、漢方薬の葛根湯にも使われる。マメ科植物なのでイソフラボンを含み、クズの場合はプエラリンというイソフラボンが注目される。プエラリンは腸内細菌によってダイゼインを経てエクオールに変換される。エクオールは乳がんや前立腺がんの予防に関与する可能性が示唆されている。マメ科植物の根や実にイソフラボンが多いのは、根粒菌との共生関係を築くためと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

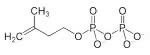

リン酸がイネの発根促進に繋がるメカニズムを考察した記事です。発根促進物質として知られるイノシンに着目し、その前駆体であるイノシン酸の生合成経路を解説しています。イノシン酸は、光合成産物であるグルコースにリン酸が付加されたリボース-5-リン酸を経て合成されます。つまり、リン酸の存在がイノシン酸の合成、ひいてはイノシン生成による発根促進に重要であると示唆しています。さらに、リン酸欠乏時には糖がフラボノイド合成に回され、葉が赤や紫に変色するという現象との関連性にも言及しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キウイフルーツの緑色はクロロフィルによるものです。果実の発育および貯蔵中にクロロフィルとカロテノイド色素が存在し、クロロフィルの濃度低下やカロテノイド濃度上昇により、黄色や赤色の発現も起こりえます。

関連する記事では、カロテノイドは抗酸化作用、免疫力向上、視力維持などに効果があり、健康維持に重要であるとされています。植物はカロテノイドを生成できないため、動物は食物から摂取する必要があります。キウイフルーツもカロテノイドを含み、健康への寄与が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、サクラの木から流れ出る高濃度の樹液が固まっている様子に着目。昆虫がこの樹液にほとんど集まらない理由について疑問を投げかけます。調査の結果、サクラの樹液は「サクラゴム」と呼ばれ、トラガカントゴムやアラビアガムの代替品として利用される例があることを紹介。さらに、その主成分がアラビノガラクタンという多糖である可能性に触れ、サクラがなぜこれほど高濃度の多糖を生成するのかという探求的な問いで締めくくられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作において、カルシウム過剰を避けつつ苦土を補給できる「ケイ酸苦土」が推奨されます。重要なのは、植物が利用できるケイ酸が、石英のような風化しにくいものと異なり、風化しやすいケイ酸塩鉱物である点です。ケイ酸苦土の原料である蛇紋岩は、風化しやすいかんらん石から変質した蛇紋石を主成分とします。蛇紋岩が豊富な上流からの水が、非コンクリート水路を通じて田んぼに供給される環境であれば、猛暑下でも稲の登熟不良を防ぐ効果が期待されます。しかし、このような理想的な自然環境は、広範な水田地域では稀であると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の光合成効率を高めるには、亜鉛の供給が重要である。亜鉛を肥料以外で供給する方法として、川の水の活用が考えられる。福井県の調査によると、川の水中の亜鉛濃度は、底質の巻き上げによって高くなる傾向がある。特に、泥質や砂礫質の底質は巻き上げやすく、亜鉛濃度を高める可能性がある。

区画整備された水田では、底質の巻き上げが少なく、川由来の亜鉛供給は減少していると考えられる。そのため、肥料で亜鉛を補う必要がある。しかし、水路に泥を巻き上げながら入水すれば、より多くの亜鉛を供給できる可能性がある。ただし、水路のメンテナンスの手間が増えることも考慮する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウキクサ繁茂は水田の鉄分濃度と関連があり、土壌中の鉄分が有機物でキレート化されていないとイネは吸収しにくい。キレート化とは鉄イオンなどの金属イオンを有機物で包み込み、植物が吸収しやすい形にすること。キレート鉄は土壌pHの影響を受けにくく、即効性があるため、葉面散布や土壌灌注で鉄欠乏を改善できる。特にアルカリ性土壌では鉄が不溶化しやすいため、キレート鉄が有効。ただし、キレート剤の種類によって効果が異なるため、適切な選択が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの根腐れは、長雨による酸素不足ではなく、硫化水素の発生が原因である可能性が高い。硫化水素は、水田の嫌気環境下で、硫酸塩系肥料(硫安、キーゼライト、石膏、家畜糞堆肥など)が土壌微生物によって分解される際に発生する。生物は硫黄を再利用する進化を遂げているため、土壌に硫黄化合物が過剰に存在するのは不自然であり、肥料由来と考えられる。硫化水素は鉄と反応しやすく、イネの光合成や酸素運搬に必要な鉄の吸収を阻害する。水田は水漏れしにくいため、過去の肥料成分が蓄積しやすく、硫黄を抜く有効な手段がないため、田植え前の土壌管理が重要となる。ただし、長雨による日照不足や水位上昇も根への酸素供給を阻害する要因となりうる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

風邪予防にミカンが有効とされるのは、ビタミンCの抗酸化作用によるものと思われがちだが、実際はカロテノイドのβ-クリプトキサンチンが免疫力を高める効果を持つためと考えられる。β-クリプトキサンチンは、NK細胞の活性化を通じて、ウイルス感染に対する防御機構を強化する。特に呼吸器感染症の予防に効果的で、風邪やインフルエンザなどの発症リスクを低減する可能性がある。一方で、ビタミンCの風邪予防効果は科学的根拠に乏しく、過剰摂取は健康への悪影響も懸念される。したがって、風邪予防にはミカンに含まれるβ-クリプトキサンチンに注目すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

梅雨時、日差しの強い芝生にキノコが生え、それが周辺の草に良い影響をもたらすのか、それとも競合するのかという疑問から調査が始まった。芝生に生えるキノコとしてシバフタケに注目し、その特性を調べた結果、シバフタケは甘みのもとであるトレハロースを多量に含み、この糖分によって乾燥後も細胞を再生・復活させることが判明した。筆者は、もし今回のキノコがシバフタケで、そのトレハロースが周囲の植物に作用すれば、これから始まる夏の厳しい暑さに対する耐性を与える可能性があるのではないかと想像を巡らせている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バッタの体色は緑色と褐色があり、保護色として機能する。褐色の原因はメラニン色素である。トノサマバッタの群生相(高密度で黒っぽくなる)研究から、黒化誘導ホルモンの存在が示唆されている。また、アラタ体移植や幼若ホルモン処理でメラニン色素が減少し緑色になることから、メラニン合成の抑制が緑色の発現に関わると考えられる。メラニンは紫外線防御の役割を持つため、褐色のバッタはストレス耐性が高い可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪の箕面公園昆虫館でピンク色のハナカマキリを観察した著者は、昆虫の擬態と体色の進化について考察している。バッタの緑色は保護色として有利だが、緑色になった要因は淘汰圧だけでなく、体液に含まれる色素の影響も考えられる。昆虫の緑色は、植物由来のカロテノイド(黄色)と体内で合成されるビリン系色素(青色)の混合で発現する。ビリン系色素は活性酸素などへの生体防御の役割も担っている可能性がある。著者は、昆虫の色発現メカニズムを解明することで、進化の過程をより深く理解できると考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乳酸菌に続き、放線菌でもカロテノイド合成が確認された。高野氏の研究によると、土壌中の放線菌は光を感知してカロテノイド生産を促進する。これは光受容による酵素発現が鍵となっている。興味深いのは、ある放線菌が産生する鉄包摂化合物が、別種の放線菌の抗生物質生産を促進する現象だ。つまり、土壌微生物にとって光は重要な環境因子であり、カロテノイドがその作用に一役買っている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レッドチェダーチーズの赤い色は、アナトー色素ではなく、ウシの飼料に含まれるカロテノイドに由来する。ウシはカロテノイドを体脂肪に蓄積し、牛乳中にもわずかに含まれる。チェダーチーズ製造過程で乳脂肪が濃縮されることで、カロテノイドの色も濃くなり、赤い色に見える。飼料に含まれるカロテノイドの種類や量、牛の種類、季節などによってチーズの色合いは変化する。特に冬場はカロテノイドが不足し、チーズの色が薄くなるため、アナトー色素で着色する場合もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブロッコリの根には、スルフォラファン前駆体であるグルコラファニンが高濃度で含まれており、健康機能性が注目されている。スルフォラファンは、ブロッコリーを噛むことでミロシナーゼがグルコラファニンを加水分解することで生成される。根には地上部よりも多くのグルコラファニンが含まれており、廃棄される根の有効活用が期待されている。スルフォラファンの効果として、解毒酵素の誘導、抗酸化作用、抗炎症作用、抗がん作用などが報告されている。しかし、ミロシナーゼは加熱処理で失活するため、根の有効活用には酵素の安定化や効率的な摂取方法の開発が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミヤコグサの花弁は黄色と赤色が混在し、珍しい。黄色はフラボノイドの一種ケルセチンの配糖体とカロテノイドに由来する。赤色はカロテノイドの酸化によるものと考えられる。ケルセチンの配糖体は安定しているが、カロテノイドは酸化されやすい。花弁形成後、時間の経過とともにカロテノイドが酸化し赤くなるため、黄色と赤が混在する。フラボノイドとカロテノイドの組み合わせを持つ花は少なく、これがミヤコグサの花弁の色の珍しさの一因と考えられる。ケルセチンはハチミツにも含まれるフラボノイドで、人体への良い影響も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コトブキ園から葉酸が豊富な「恵壽卵」をいただいた。鮮やかなオレンジ色の黄身が特徴で、これは鶏の飼料に含まれるカロテノイドによるもの。カニ殻に含まれるアスタキサンチンで黄身が濃くなることが発見されたが、アレルゲンの問題からカボチャやパプリカが代替として使われる。黄身の鮮やかさは抗酸化作用の強さを示し、親から子への贈り物と言える。卵は酸化しにくく鮮度が保たれ、美味しく食べられる期間も長い。また、亜鉛も豊富に含む。レッドチェダーチーズの赤色も牛乳由来のカロテノイドによるもので、哺乳類の母乳にはカロテノイドが含まれる。黄身の鮮やかさは価値であり、機能性を高める重要な要素と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄は植物の生育に必須だが、アルミニウムは毒性を示す。土壌中の鉄は主に三価鉄(Fe3+)として存在し、植物はそれを二価鉄(Fe2+)に変換して吸収する。この変換には、根から分泌されるムシゲニンや、土壌中の微生物が関与する。ムシゲニンは鉄とキレート錯体を形成し、吸収を促進する。一方、アルミニウムもムシゲニンと錯体を形成するが、植物はアルミニウムを吸収せず、錯体のまま土壌中に放出することで無毒化する。レンゲなどの緑肥は土壌微生物を増やし、ムシゲニン分泌も促進するため、鉄吸収の向上とアルミニウム無毒化に貢献する。結果として、健全な植物生育が促される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

免疫向上に野菜スープが良いという記事をきっかけに、活性酸素抑制に重要なグルタチオンに着目し、二価鉄と共に豊富に含む食材として春菊を推している。春菊は葉緑体周辺に二価鉄とグルタチオンが多く、β-カロテンも豊富。コマツナではなく春菊を選んだ理由は、菌根菌がつかないコマツナは微量要素が不足しがちで、キク科の春菊は病気に強く殺菌剤の使用量が少ないため。殺菌剤が少ないことは、虫による食害被害の増加を抑えるなど、様々な利点につながる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物肥料は、土壌の物理性・化学性を改善する効果が期待される。粘土鉱物は、CEC(陽イオン交換容量)が高く、養分保持能に優れ、土壌の団粒化を促進し、通気性・排水性を向上させる。特に2:1型粘土鉱物はCECが高いため有効だが、風化すると1:1型粘土鉱物になりCECが低下する。有機物と粘土鉱物が結合した粘土有機複合体は、さらに養分保持能を高め、微生物の住処となる。粘土鉱物肥料は、化学肥料に比べて肥効が穏やかで持続性があり、環境負荷も低い。土壌の種類や作物の特性に合わせた適切な粘土鉱物肥料の選択と施用が重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クエン酸散布による食味向上効果は、土壌鉱物の違いにより地域差が生じる。火山灰土壌のように鉱物が未風化で粘性が低い土壌では、クエン酸散布によりミネラルが溶脱しやすく効果が出やすい。一方、鳥取砂丘のような深成岩由来で石英が多い土壌では、クエン酸によるミネラル溶脱はほとんど期待できず、pH低下を招き逆効果になる可能性もある。つまり、有機酸散布による微量要素溶脱による秀品率向上は、土壌の特性を考慮せず万能的に適用できるものではなく、地域差を踏まえた判断が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪府高槻市の闘鶏野神社の裏山には闘鶏山古墳があり、その石室には阿波(徳島県)産の青石が使われている。古墳時代、遠隔地から重い石材が運ばれたことに疑問を持った著者は、海路による輸送を仮説として提示する。 闘鶏野神社は名神高速道路を跨ぐ珍しい構造で、祭神は天照皇大神、応神天皇、天児屋根命など。創建は不明だが、元は八幡大神宮と呼ばれ、氷室の氏神として崇敬されていた。闘鶏野の地名は仁徳天皇の猟場に由来するとされる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

清水っ粉(米粉)の品質向上を目指し、米の食味向上、特に甘味・旨味と粉の粘性の関係を探る著者は、高品質米産地との共通点から水質の重要性に着目している。栄村や浅川町等の事例から、カリウムよりも鉄やマグネシウム豊富な水質が鍵となる可能性を示唆。仁多米産地周辺のベントナイト鉱山に着目し、海由来のミネラルを含む粘土鉱物が水質に影響を与え、米の食味向上に寄与する仮説を立てている。小滝集落の牛糞施肥はカリウムが少ない土壌で有効だったと推測し、ベントナイトのような粘土鉱物肥料の可能性を探っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物を肥料として活用する目的は腐植蓄積だが、粘土鉱物と腐植の繋がりは疑問が残る。2:1型粘土鉱物は正電荷が少ないため、有機物とのイオン結合による蓄積モデルでは説明が不十分。しかし、現実には2:1型粘土鉱物投入で土壌改良効果が見られる。これはAl由来の正電荷以外の結合機構を示唆する。ヒントとして、カオリン鉱物と酢酸カリウムの水素結合、スメクタイトとアルキルアンモニウムの正電荷による結合が挙げられる。腐植蓄積にはこれら以外のメカニズムが関与していると考えられ、特定の肥料と現象がその鍵を握る可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

徳島県吉野川市周辺では「青い石が出る園地は良いミカンが出来る」という言い伝えがある。この青い石は緑泥石片岩で、三波川変成帯でよく見られる。緑泥石片岩は、マグネシウム肥料の原料となる水滑石(ブルーサイト)を生成する場所であることから、土壌にマグネシウムが豊富に含まれる。さらに、緑泥石片岩は風化するとカリウムやマグネシウム、2:1型粘土鉱物を含む肥沃な土壌となる。これらの要素がミカン栽培に適していると考えられ、地元農家からは土地への高い信頼が寄せられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石は2:1型粘土鉱物だが、層間物質のためCECは低い。しかし風化と有機酸でスメクタイト状になり、CECが向上する。ベントナイト(モンモリロナイト)は緑泥石を含みCECが低く見られがちだが、海底由来でカリウムやマグネシウムを含む。緑泥石のCEC向上と合わせ、ミネラル供給源として優れている。カリウムは作物生育に重要で、ベントナイトは自然な補給を可能にする。また、緑泥石の緩やかなCEC上昇は連作土壌にも適している。ゼオライトより劣るとされるベントナイトだが、水溶性ケイ酸供給や倒伏軽減効果も期待できる。つまり、緑泥石を含むベントナイトはミネラル豊富な土壌改良材として有望である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰性暗赤色土を理解するために、石灰岩の成り立ちから考察している。石灰岩はサンゴ礁の遺骸が堆積して形成されるが、海底のプレートテクトニクスによる地層の堆積順序を踏まえると、玄武岩質の火成岩層の上に形成される。滋賀県醒ヶ井宿や山口県秋吉台など、石灰岩地域周辺に玄武岩が存在することはこの堆積順序と一致する。つまり、石灰性暗赤色土は石灰岩だけでなく、周辺の玄武岩の影響も受けていると考えられる。玄武岩の影響は土壌の赤色や粘土質を説明する要素となる。暗赤色土に見られる色の違い(赤~黄)は玄武岩質成分の量の差と推測できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中国西部の赤色粘土質の土壌で、石灰過剰という分析結果から、石灰性暗赤色土での栽培について考察されている。石灰岩の風化によって生成されるこの土壌は、日本では珍しく、大陸で多く見られる。石灰岩は炭酸カルシウムが主成分で、pH調整に用いる石灰質肥料と同じ成分だが、過剰施用は有害となる。醒ヶ井宿の居醒の清水のような石灰岩地域での知見を活かし、中国の土壌で多様な作物を育てる方法を探る。具体的には、石灰岩土壌の性質を理解し、適切な作物選択、土壌改良、水管理などを検討する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母は長鎖脂肪酸を中鎖脂肪酸に変換する。麦汁中の長鎖脂肪酸(パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノレイン酸など)は、酵母によってカプロン酸、カプリル酸、カプリン酸といった中鎖脂肪酸に変換される。これは、発酵モロミ中に中鎖脂肪酸が多いことを示唆し、土壌中の酵母も植物由来の有機物を中鎖脂肪酸に変換する可能性を示す。この知見は、菌根菌の活用による栽培効率向上を考える上で重要なヒントとなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインの熟成は、ブドウの成分、醸造方法、環境など様々な要素が複雑に絡み合い、時間の経過とともに変化する動的なプロセスです。熟成中に起こる化学反応により、色、香り、味わいが変化します。例えば、アントシアニンやタンニンなどのポリフェノールが重合し、色が変化したり、渋みが mellow になります。また、エステルやアセタールなどの香気成分が生成され、複雑な香りが生まれます。適切な温度、湿度、光の管理が重要であり、熟成期間はワインの種類やヴィンテージによって異なります。熟成により、ワインはより複雑で深みのある味わいを獲得します。しかし、全てのワインが熟成に適しているわけではなく、ピークを過ぎると品質は劣化します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、菌根菌の活性に関連するラウリン酸を含む植物性物質を探している。ウイスキーの熟成に関する文献で、発酵モロミや蒸留液にラウリン酸が含まれることを発見した。ウイスキーのフルーティーな香りはラウリン酸に由来し、原料の大麦麦芽、ピート、発酵に関与する土着菌がラウリン酸の供給源と考えられる。今後は、ウイスキー製造過程を調査し、ラウリン酸が豊富な原料や微生物を特定することで、菌根菌活性化のための堆肥づくりに役立てたいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

堆肥製造過程の最終工程におけるトレハロースの残留量に着目し、高温ストレス下では菌がトレハロースを合成してタンパク質を安定化させるため、乾燥よりも先に高温に達する堆肥内ではトレハロースが消費されずに残留すると推測している。また、別の研究報告から、菌は成長に伴いトレハロースを合成・消費し、細胞外にも分泌する可能性を示唆。最終的に、静置堆肥中のトレハロース残留量が重要であると結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長崎県の一部地域では、赤土の客土が頻繁に行われている。客土に使われている土壌は、島原地域に分布する暗赤色土である。暗赤色土は、塩基性の強い岩石が風化した土壌で、有機物含量が低く、粘土含量が高く、有効土層が浅い。塩基性暗赤色土は、玄武岩質岩石の風化物でミネラルが豊富である。酸性暗赤色土は、塩基性暗赤色土からミネラルが溶脱したもの。いずれも粘土質が良好で、腐植と相性が良く、黒ボク土へと変化していく過程にあると考えられる。そのため、客土材として有効で、実際に赤土客土した地域では土壌が改善している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ある地域で土壌が悪化し栽培が困難になっているとの連絡を受け、筆者は現地を訪れた。地質図によれば、その地域はミネラル豊富な火山岩地帯で、土壌も有機質に富んでいるはずだった。しかし、現地の畑は悲惨な状態で、赤土粘土が多く存在していた。地域の人々は赤土粘土を嫌って畑から取り除いていたが、筆者は赤土粘土が栽培に有利だと考えている。長野県栄村小滝集落では、かつて水田に赤土粘土を投入して高品質の米を生産していた例もある。赤土粘土の有効性はまだ確証がないものの、鉱物学的視点からは有利と判断できる。この地域は赤土粘土を排除することで土壌を劣化させ、農業生産力を低下させている。この事例は、栽培技術の本質を問う良い機会となった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

曽爾高原の広大なススキ草原は、長年にわたり連作されているにも関わらず、障害が発生していない。山焼きの灰が肥料となる以外、特に施肥されていないにも関わらず、ススキは元気に育っている。これは、ススキがエンドファイトによる窒素固定能力を持つこと、そして曽爾高原の地質が関係していると考えられる。流紋岩質の溶結凝灰岩や花崗岩といったカリウムやケイ素を豊富に含む岩石が風化し、ススキの生育に必要な養分を供給している。さらに急な勾配により、風化による養分は流出せず高原に留まる。長期間の連作を可能にする曽爾高原の土壌は、重要な知見の宝庫と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夜久野高原の宝山火口付近では、独特の赤い土壌が見られる。これは、宝山が鉄分を多く含む火山岩で構成されているためである。風化・浸食によって岩石中の鉄分が酸化し、赤土が形成された。この赤い土は、粘土質で水はけが悪く、植物の生育には適さない。周辺の土壌は黒色だが、これは植物の腐植によるもので、火山灰土壌に腐植が混じった場合に黒くなる。宝山の赤土は、この腐植の影響が少ないため、鉄分の赤色が強く現れている。対照的に、火口から少し離れた場所では、火山灰土壌に腐植が混じることで黒土となっている。このことから、土壌の色は、母岩の種類と腐植の含有量によって変化することがわかる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蜂毒のホスホリパーゼA2は、リン脂質を分解しアラキドン酸を遊離させる酵素である。アラキドン酸は、プロスタグランジンとロイコトリエンの合成起点となる。プロスタグランジンは強い生理活性を持つ物質であり、ロイコトリエンは喘息やアレルギー、炎症反応に関与する。つまり、ホスホリパーゼA2は、細胞膜の主成分であるリン脂質から、アレルギーや炎症を引き起こす物質を生成する恐ろしい酵素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アレルギー反応緩和には、ヒスタミン代謝が重要で、銅を含む酵素ジアミンオキシダーゼ(DAO)とSAMを補酵素とするヒスタミン-N-メチルトランスフェラーゼ(HNMT)が関与する。野菜の栄養価低下、特に微量要素の欠乏によりヒスタミン代謝が弱まっている可能性がある。連作や特定産地のブランド化による弊害で、野菜のミネラル不足が懸念されるため、サプリメント摂取が必要かもしれない。喉の腫れ等の症状改善のため、ミネラルサプリを試す予定。効果があれば、健康な野菜の重要性を裏付けることになる。また、花粉症と乳酸菌飲料の関係性や、腸内細菌によるトリプトファン代謝の違いがアレルギー緩和に繋がる可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

チョウ目昆虫の幼虫は、冬季などの生存に不利な時期を乗り越えるため、休眠する。休眠は「自発的な発育停止」と定義され、体内の脱皮ホルモン濃度の低下に伴い開始される。幼虫期には幼若ホルモンと脱皮ホルモンが存在し、両者のバランスで脱皮と蛹化が制御される。休眠中の幼虫は非休眠時と比べ幼若ホルモン濃度が高く、これが脱皮ホルモンの合成を抑制することで成長を停止させると考えられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウガは広食性で農作物に甚大な被害を与える害虫。日本では越冬できる地域が限られると考えられていたが、近年ハウス栽培で越冬する可能性が指摘されている。ヨトウガの卵塊は風に乗って長距離移動するため、越冬場所の特定は防除対策において重要。もし全国的に冬場にホウレンソウ栽培が広がれば、ホウレンソウに含まれる植物エクジソンがヨトウガの生育を阻害し、越冬を抑制する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

脱皮ホルモン由来の殺虫剤「テブフェノジド」は、ヨトウガなどのチョウ目幼虫に特異的に作用し、異常脱皮を促して殺虫します。昆虫の成長は、幼若ホルモンと脱皮ホルモン(エクジソン)のバランスによる適切な脱皮で制御されますが、テブフェノジドはこのバランスを崩します。体が未発達な幼虫に過剰な脱皮を強いることでエネルギーを消耗させ、死に至らせるのです。このため若齢幼虫に極めて効果が高く、ホルモン作用ゆえに耐性がつきにくい利点があります。さらに、チョウ目幼虫にのみ作用するため、天敵への影響が少なく、環境負荷の低い防除法として注目されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は、火山灰土壌であり、保水性、通気性、排水性に優れ、リン酸固定が少ないため、肥沃な土壌として認識されている。しかし、窒素供給力が低いという欠点も持つ。黒ボク土壌で窒素飢餓を起こさないためには、堆肥などの有機物施用と適切な土壌管理が必要となる。

記事では、鳥取砂丘の砂質土壌に黒ボク土を客土した圃場での栽培事例を通して、黒ボク土の特性と砂質土壌との比較、土壌改良の難しさについて考察している。黒ボク土は砂質土壌に比べて保水性が高い一方で、窒素供給力が低いことから、窒素飢餓対策が必要となる。また、砂質土壌に黒ボク土を客土しても、水管理の難しさは解消されず、土壌改良は容易ではないことが示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

香川照之氏の「人間よ、昆虫から学べ」を主題に、作物の病気予防は殺菌剤ではなく昆虫を意識した予防が鍵だと説く。畑で病気が蔓延すると殺菌剤で止めるのは難しいため、感染経路を潰す予防が不可欠と指摘。特に、病原菌の侵入経路であるアザミウマ等の昆虫による食害穴対策が重要だ。マルチムギで天敵を増やす等、昆虫の生態活用によるアザミウマ防除が有効であり、今後の農業では昆虫への理解と活用が病気予防に不可欠と結ぶ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシガラ使用で植物の細根が増えたという話から、ヤシガラに含まれる成分の影響を考察。ヤシガラはココヤシの油粕で、カリウムの他、油脂由来の脂肪酸が含まれる可能性がある。脂肪酸は通常肥料成分として注目されないが、アーバスキュラー菌根菌(AM菌)の培養に脂肪酸が有効だったという研究結果から、ヤシガラ中の脂肪酸がAM菌を活性化し、ひいては植物の発根を促進した可能性が考えられる。特に、ヤシ油に含まれるパルミトレイン酸はAM菌の増殖に効果がある。ただし、ヤシガラの油脂含有量によっては効果がない可能性もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏肉や魚粉に含まれる旨味成分、イノシン酸の関連物質であるイノシンが植物の発根を促進する。農研機構の研究で、イノシンが水耕栽培で根の発育を促すことが示された。イノシンはアミノ酸製造の副産物であり、黒糖肥料に多く含まれる可能性がある。発根促進は微量要素の吸収を高め、品質向上に繋がる。土壌劣化を回避し、微量要素が吸収しやすい環境を維持することが重要となる。アミノ酸廃液由来の発根促進剤も市販されている。発根促進でカリウム欠乏も軽減できるため、黒糖肥料は発根に有効。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、野菜の美味しさ、特にカロテノイドに着目して考察しています。ニンジンやトウガラシなどの色鮮やかさはカロテノイドによるもので、視覚的に美味しさを喚起します。また、横濱鶏の黄金色の油も飼料由来のカロテノイドによるもので、独特の旨味を持つとされます。カロテノイドは抗酸化作用があり、発がん抑制効果も報告されています。著者は、美味しさの追求が健康につながる可能性を示唆し、B級品ニンジンを摂取した家族の癌が軽減したという逸話を紹介しています。さらに、β-カロテンが免疫グロブリン合成に関与する可能性にも触れ、野菜の持つ健康効果の多様性を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マグネシウムは苦味を持ち、人体にとって重要な役割を果たすミネラルである。苦土(くど)の由来は、マグネシウムの苦味からきている。マグネシウムは体内で酵素反応の補因子、骨の構成要素として必須であり、欠乏すると低カルシウム血症、痙攣、骨粗鬆症、心疾患のリスクを高める。また、血管拡張作用により脳への酸素供給を促進し、めまいを軽減する効果も示唆されている。DNAの構造にも関与している。しかし、過剰摂取は排泄器官への負担を増す可能性がある。

食塩に塩化マグネシウムを加えると塩味と味の濃さが低下する一方、海水塩はまろやかさを増すことから、マグネシウムは味覚の複雑さに寄与していると考えられる。野菜、特に葉物野菜にはマグネシウムが多く含まれ、その苦味は健康的な食味の一部を形成していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリウムは土壌に豊富とされるが、劣化した土壌では不足しやすく、野菜の生育不良や味に影響する。カボチャの果実内発芽はカリウム不足の一例で、味が落ちる。研究によると、塩化カリウムは塩味を増強する効果があり、野菜のカリウム含有量と美味しさの関連性が示唆される。美味しい野菜は、土壌劣化のない畑で育ち、カリウムが豊富に含まれている。人体ではカリウムが塩分排出を促すため、美味しい野菜は健康にも良いと言える。つまり、「野菜の美味しさ=健康」という仮説が有力となる。土壌管理の重要性も強調されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、だだちゃ豆の美味しさの鍵となる旨味成分「オルニチン」に焦点を当てています。シジミにも豊富に含まれるオルニチンは、単に美味しいだけでなく、体内で発生する有害なアンモニアを毒性の低い尿素へと変換する「尿素回路」の重要な構成物質であることを解説。この機能と美味しさの関連性から、筆者は「野菜の美味しさ=食べると健康になる」という考えが現実味を帯びると考察します。また、だだちゃ豆にオルニチンが多い理由として、タンパク代謝の活発さやアンモニア発生量の多さを挙げ、その場合、微量元素マンガンが栽培の鍵となる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カプサイシンはトウガラシの辛味成分で、バニリルアミンと分岐脂肪酸がアミド結合した構造を持つ。辛味度はスコビル単位で表され、純粋なカプサイシンは1600万単位と非常に高い。人体への作用は、TRPV1受容体を活性化し、熱さや痛みを感じさせる。また、内臓脂肪の燃焼促進や食欲抑制、血行促進などの効果も報告されている。しかし、過剰摂取は胃腸障害を引き起こす可能性がある。農林水産省はカプサイシンを含むトウガラシの適切な利用と注意喚起を促している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

地球温暖化による台風被害増加への懸念から、温室効果ガス削減の必要性を訴える。二酸化炭素の300倍の温室効果を持つ一酸化二窒素に着目し、その排出源を考察。一酸化二窒素は土壌中の微生物の脱窒作用で発生し、窒素系肥料の使用増加が排出量増加につながると指摘。特に高ECの家畜糞堆肥の使用は土壌の硝酸呼吸を活発化させ、一酸化二窒素排出を促進する可能性が高いと推測。慣習的な家畜糞堆肥による土作りは、土壌の物理性・化学性を悪化させ、地球温暖化、ひいては台風被害の増加に寄与する恐れがあり、環境問題の観点から問題視している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

風化斜面に生えたキノコは、樹木の根元の有機物を分解していることが示唆される。これは、植物の根が有機物量を増やし、キノコがそれらを分解することを目の当たりにする好例。このプロセスは、植物の成長、土壌の肥沃度、生態系のバランスに不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農研機構の研究では、タバコ由来の「ロリオライド」がナミハダニを始めとする害虫の生存率・産卵数を低下させることが明らかになりました。ロリオライドは殺虫作用を持たず、プラントアクティベータとして働きます。これは、作物の害虫に対する防御反応を示唆しています。

ロリオライドはカロテノイドを起源とし、カロテノイドが分解される際に生じます。植物は、害虫に対する防御反応の一環として、ロリオライドなどのプラントアクティベータを使用している可能性があります。この研究は、害虫防除のための新たな戦略につながる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインの熟成において、ポリフェノールは色素のアントシアニンとタンニン(カテキン)が重要です。ブドウ由来のプロアントシアニジンは熟成初期にアントシアニンとカテキンに変化し、ワインの渋味や苦味を形成します。カテキンは鉄や銅、酸素と反応してキノンを生成し、ワイン中のアルデヒドを増加させます。また、ポリフェノール酸化酵素により褐変も進行。オーク樽は微量の酸素と木材由来のタンニンを供給し、ワインの品質に大きく影響します。アルデヒドの更なる役割は次回詳述されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カブトムシの黒色色素メラニンを分解する菌について調査。花王の特許に見つかったメラニン分解酵素は、土壌中の担子菌セリポリオプシス・エスピー.MD-1株由来のマンガンペルオキシダーゼで、マンガンと過酸化水素存在下で毛髪メラニンを分解する。分解後はインドール等、或いはL-ドパ等のフェノール性化合物として土壌残留の可能性があるが詳細は不明。セリポリオプシス・エスピー.MD-1株はコウヤクタケの一種で、白色腐朽菌として知られ、針葉樹林の発酵処理に利用される。メラニンがコウヤクタケにより腐植化するか否かは今後の研究課題。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

チーズ製造に不可欠な凝乳酵素レンネットは、従来仔牛の胃から採取していたため屠殺が必要だった。しかし、微生物学と遺伝子工学の発展により、代替酵素が開発された。カビ由来の類似酵素の発見、そしてキモシン遺伝子を大腸菌や酵母に組み込み生産する技術の確立により、仔牛の屠殺を減らすことに成功した。チーズの歴史は、栄養価だけでなく、倫理的な問題解決にも科学の知恵が用いられた好例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スギナは、シダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属の植物で、繁殖力が強く、世界中に分布する。胞子茎と栄養茎があり、胞子茎はツクシと呼ばれる。ツクシは食用とされ、春の山菜として親しまれる。栄養茎はスギナと呼ばれ、光合成を行う。

スギナはミネラルが豊富で、古くから薬草として利用されてきた。利尿作用、血液凝固作用、収斂作用などがあるとされ、ハーブティーやサプリメントとして販売されている。また、ケイ酸を多く含み、骨や爪の健康維持にも効果的とされる。ただし、ニコチンを含有するため、多量摂取は避けるべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福岡県糸島市の海岸沿いの畑の土壌分析結果で、苦土(マグネシウム)が異常に高く、カリウムも多いという不思議な現象が見られた。現地調査の結果、畑の土は近隣の森を切り崩した土で客土されており、周囲の地質は花崗岩主体だが、斑れい岩質の深成岩も存在する事がわかった。斑れい岩は苦土や鉄を多く含むため、客土された土に斑れい岩由来の成分が含まれていると推測される。この仮説は、畑の土から緑色の鉱物粒子が確認されたこと、土壌図で畑が森林土に分類されていることからも裏付けられる。通常の砂質土壌とは異なり、この畑では苦土による緩衝作用は期待できないため、腐植による緩衝に注力する必要がある。近隣の他の畑は通常の砂質土壌で、今回の畑は特殊な事例と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エノコロ(ネコジャラシ)が繁茂した畑は、次作の生育が良いという師の教えの背景には、エノコロのアレロパシー作用と土壌改善効果があると考えられる。エノコロはアレロケミカルを放出し、土壌微生物叢に影響を与える。繁茂したエノコロを刈り込み鋤き込むことで、土壌に大量のアレロケミカルが混入し、土壌消毒効果を発揮する。さらに、エノコロの旺盛な発根力は土壌の物理性を改善し、排水性・保水性を向上させる。これらの相乗効果により、病原菌を抑え、有益な微生物が優位な環境が形成され、次作の生育が促進されると考えられる。稲わらから枯草菌が発見されたように、エノコロわらにも有益な細菌が存在する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の根はフラボノイドを分泌し、枯草菌がそれを認識して根の周りにバイオフィルムを形成する。このバイオフィルムは他の微生物の侵入を防ぎ、根の病気を抑制する。枯草菌は鉄や銅の吸収を促進するシデロフォアも分泌する。有効な枯草菌の増殖には土壌の排水性と保水性が重要であり、フラボノイド合成に必要なフェニルアラニンと微量要素も重要となる。さらに、バチルス属細菌は病原菌のクオルモンを分解する能力も持つため、病害抑制に貢献する。良好な土壌環境は、これらのメカニズムを通じて作物の病害発生率を低減する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「これからの微生物学」を読んだ著者は、最新の知見を元に軟腐病について調べている。本稿では、軟腐病に関わる前にクオラムセンシングを解説する。クオラムセンシングとは、細菌が同種の菌の密度を感知し、物質産生を制御する機構である。細菌は常にクオルモンという物質を分泌し、その濃度で菌密度を認識する。低濃度では病原性物質を合成しないが、高濃度では仲間が多いと判断し、宿主への攻撃を開始する。クオルモンは菌種ごとに異なり、病原菌だけでなく有用菌にも見られる。次回は、このクオラムセンシングを踏まえ、細菌由来の植物病害について解説する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチゴの果実の着色は、アントシアニンというポリフェノールの一種によるものです。アントシアニンは、紫外線から植物体を守る働きや、受粉を媒介する昆虫を誘引する役割も担っています。イチゴ果実のアントシアニン生合成は、光、温度、糖などの環境要因や植物ホルモンの影響を受けます。特に、光はアントシアニン合成酵素の活性化を促すため、着色に大きく影響します。品種によってもアントシアニンの種類や量が異なり、果実の色や濃淡に差が生じます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビフィズス菌は消化管下部で様々な糖を分解する酵素を持つ。これは、他の腸内細菌が利用しやすい糖が少ない環境で生き残るための適応と考えられる。ビフィズス菌はガラクトースを含む様々な糖を利用し、血中濃度が過剰になるのを防ぐ。乳酸菌摂取はビフィズス菌の活性化につながり、ヨーグルト等の乳製品摂取も健康にプラスに働く。しかし、ビフィズス菌の消化管下部への局在性など、更なる研究が必要な点も残されている。乳児の腸内フローラ形成におけるビフィズス菌の役割や、ヒト由来の糖質に作用する酵素に関する研究も進められている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴペクチンオリゴ糖の整腸作用に関する研究では、ラットを用いてオリゴ糖の効果を検証しています。結果、ペクチンオリゴ糖は盲腸内菌叢においてビフィズス菌を増加させ、有害菌であるクロストリジウム属菌を減少させることが確認されました。 特に重合度が低いオリゴ糖ほど、ビフィズス菌増殖効果が高い傾向が見られました。さらに、ペクチンオリゴ糖は糞便中の有機酸濃度を上昇させ、pHを低下させることで腸内環境を改善する効果も示唆されました。これらの結果から、リンゴペクチンオリゴ糖はプレバイオティクスとして有用であり、整腸作用を通じて健康増進に寄与する可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海苔のビタミンB12含有量の違いに興味を持った著者は、ビタミンB12産生菌について調査。論文検索で*Propionibacterium freudenreichii*と*Pseudomonas denitrificans*という2種の細菌を発見した。後者は脱窒菌として知られる。前者は土壌細菌で、エメンタールチーズの穴を作る際に働く。エメンタールチーズにもビタミンB12が含まれることから、*P. freudenreichii*由来の可能性が示唆されるが、確証は得られていない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軟腐病は、高温多湿条件下で発生しやすく、農作物に甚大な被害を与える細菌性病害です。従来の化学農薬は環境への負荷が懸念されるため、乳酸菌由来の生物農薬が注目されています。記事では、乳酸菌が産生する抗菌物質が軟腐病菌の生育を抑制するメカニズムを解説しています。具体的には、乳酸菌が産生するバクテリオシンや、乳酸菌の増殖により土壌pHが低下し、軟腐病菌の生育が阻害されることが挙げられています。これらの作用により、軟腐病の発病抑制、ひいては農作物の収量増加に貢献することが期待されています。ただし、乳酸菌の効果は環境条件や菌株によって変動するため、更なる研究と開発が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

青枯病対策で過酸化カルシウムが過酸化水素を発生させ菌を死滅させることを踏まえ、自然界での過酸化水素発生源を考察。過去記事から、キノコが難分解性リグニン分解時に過酸化水素を利用することが判明。この過酸化水素は、クロコウジカビが米ぬか等のデンプン由来の糖を分解する際に生成されるもの。キノコ栽培における米ぬかの利用は、この反応を期待したもの。有機栽培で用いられる米ぬかボカシ肥も、デンプン分解を通じて過酸化水素を生み出し、病害抑制に貢献している可能性があると示唆しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が利用しやすいケイ素の在処を探る中で、土壌微生物とケイ素の意外な関係が見つかった。コショウ科植物*Piper guinensis*の根から単離された*Streptomyces*属細菌が生成するシデロフォアは、通常鉄と結合するが、ケイ素にも安定的に結合することが判明した。シデロフォアは鉄キレート剤として知られるが、この発見はケイ素と生物の関わりにおける新たな可能性を示唆する。今後の研究で、この結合が植物のケイ素利用にどう関わるのか、解明が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

微細藻類は飼料、燃料、健康食品など様々な可能性を秘めている。特に注目すべきは、鶏糞を利用したニゴロブナの養殖事例。鶏糞を水槽に入れると微細藻類が増殖し、それをワムシ、ミジンコが捕食、最終的にニゴロブナの餌となる。この循環は、家畜糞処理と二酸化炭素削減に貢献する可能性を秘めている。微細藻類の増殖サイクルを工業的に確立できれば、持続可能な資源循環システムの構築に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

岩肌に群生する黄色い地衣類は、ロウソクゴケの可能性がある。地衣類は菌とシアノバクテリア/緑藻の共生体で、ロウソクゴケの黄色は共生藻の色ではなく、ウスニン酸という色素による。ウスニン酸は抗菌性を持つため、地衣類はこれを分泌して岩肌という過酷な環境で生存競争を繰り広げていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

藍藻類であるユレモは、シアノバクテリアに分類される微生物で、顕微鏡で見るとゆらゆらと動く。この動きは「滑走運動」と呼ばれ、体表の孔から分泌される粘液の反動で前進する。分泌される粘液は種によって異なり、毒性を持つものも存在する。ユレモの滑走運動は土壌理解の重要な要因となるようだが、詳細は次回に持ち越される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食用キノコ由来のストロビルリン系農薬アゾキシストロビンは、真核生物のミトコンドリア複合体Ⅲを阻害しATP合成を阻害することで殺菌効果を発揮する。しかし、代替酵素の存在により完全な死滅は難しく、植物の防御反応であるフラボノイドによる活性酸素除去阻害のサポートが必要となる。つまり、ストロビルリン系農薬は単体での殺菌効果は限定的で、植物の免疫力を高めるポリフェノール合成促進や、植物体内での活性酸素除去を担うグルタチオンとの併用により効果を発揮する。バクテリアやアーキアには効果がない点にも注意が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギのべと病もショウガの根茎腐敗病と同様に、卵菌類が原因である。ネギのべと病には亜リン酸カリの葉面散布が有効だが、ショウガの根茎腐敗病にも効果があるか検証したい。両者とも卵菌類が原因であるため、亜リン酸カリは同様の予防効果を持つと期待される。ただし、ショウガの場合は病気が発生する根茎への葉面散布の効果が不明であるため、その点が課題となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ショウガの根茎腐敗病は、卵菌類(フハイカビ)によるもので、根茎が腐敗する。卵菌類はかつて菌類とされていたが、現在ではストラメノパイルという原生生物に分類される。細胞壁にキチンを含まないため、カニ殻肥料によるキチン分解促進や、キチン断片吸収による植物免疫向上といった、菌類対策は効果がない可能性がある。卵菌類はかつて色素体を持っていた藻類であった可能性があり、この情報は防除対策を考える上で重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の畦で紅葉したタデ科のギシギシを見かけ、シュウ酸とアントシアニンの関係について考察している。ギシギシはシュウ酸を多く含み、還元剤として働く。紅葉はアントシアニン色素によるもので、低温ストレス下で光合成を抑制し、活性酸素の発生を防ぐ役割がある。シュウ酸を多く含むカタバミも同様に寒さで紅葉する。著者は、ギシギシの紅葉は、シュウ酸とアントシアニンの両方を活用し、冬の寒さの中でも光合成をギリギリまで行うための戦略ではないかと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乳酸菌バクテリオシンは、近縁種の細菌に対して効果的な抗菌ペプチドです。安全で、耐性菌出現のリスクも低いことから、食品保存料としての利用が期待されています。近年、様々な構造のバクテリオシンが発見され、遺伝子操作による生産性の向上や、より広範囲の抗菌スペクトルを持つバクテリオシンの開発が進められています。医療分野への応用も研究されており、病原菌感染症や癌治療への可能性が探られています。しかし、安定性や生産コストなどの課題も残されており、今後の研究開発が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

乳酸菌由来の農薬は、ハクサイの軟腐病対策に有効である。その作用機序は、乳酸菌自体による抗菌作用ではなく、植物側の抵抗性誘導と軟腐病菌との競合にある。乳酸菌をハクサイに散布すると、植物体内でサリチル酸等の防御機構が活性化される。同時に、葉面での乳酸菌密度の増加は、軟腐病菌との栄養や空間をめぐる競合を引き起こし、病原菌の増殖を抑制する。この農薬はグラム陽性細菌である乳酸菌を利用するため、グラム陰性細菌用の農薬との併用も可能。さらに、乳酸菌の増殖を促進するアミノ酸肥料との併用で効果向上が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブルーチーズの青色の原因を探るも、検索では分からず、青カビは光を吸収しやすい物質が多いと推測するにとどまった。ブルーチーズを作るアオカビ(Penicillium roqueforti)は、調味料や抗真菌剤など工業的にも利用されている。ブルーチーズの効能を理解すれば、青色の謎やカビへの理解が深まるかもしれない、と結んでいる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サナギタケ由来の物質コルジセピンは、抗腫瘍効果を持つ。コルジセピンはアデノシンと構造が酷似しており、ガン細胞のDNA複製時にアデノシンの代わりに取り込まれる。しかし、コルジセピンはアデノシンとは異なり3'位にヒドロキシ基を持たないため、DNAの二重螺旋構造が不安定化し、ガン細胞の増殖が抑制される。興味深いことに、コルジセピンは正常細胞や有益な微生物には影響を与えない選択的増殖抑制作用を示す。これは、昆虫に寄生するサナギタケが、宿主の防御反応に対抗するために産生した物質であるコルジセピンが、昆虫の細胞増殖のみを阻害するよう進化したためと考えられる。実際に、昆虫に感染したサナギタケの子実体の方が、人工培養されたものよりもコルジセピンを高濃度で含む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「山の鉄が川を経て海へ」は、鉄が森林生態系、特に樹木の成長に重要な役割を果たし、最終的に海へ運ばれる過程を解説しています。森林土壌中の鉄は、微生物によって可溶化され、樹木に吸収されます。樹木は光合成を通じて、大気中の二酸化炭素を吸収し、酸素を放出しますが、鉄はこの光合成に必要な酵素の構成要素となっています。落ち葉や枯れ枝は、土壌中の微生物によって分解され、鉄は再び土壌に戻ります。しかし、一部の鉄は雨水に溶け込み、川を流れ、最終的に海へと到達します。海では、植物プランクトンの成長に不可欠な栄養素となり、食物連鎖の基盤を支えています。このように、鉄は森林から海へと循環し、地球全体の生態系を維持する上で重要な役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宝塚周辺の造園業が盛んなのは、土壌がマツの栽培に適していたため。マツは土壌が肥えていない、遷移の初期段階に育つ木である。宝塚周辺の地質は流紋岩質や花崗岩質の火成岩由来の真砂土で、粘性が高く腐植をため込みにくい。このため、肥沃な土壌を必要としないマツの生育に適していた。宝塚の人々は土壌の特性を理解し、マツ栽培を発展させ、それが造園業の盛んな地域へと繋がった。海岸線にもマツが多く見られるのは、海岸の砂も風化しにくい性質を持つためである。鳥取砂丘のような未熟土でもマツは生育できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

飛騨小坂の川は、マグネシウム、カルシウム、腐植酸と結合した二価鉄を多く含み、これらが海へ流れ出て海の生物の栄養源となる。腐植酸は、森の木々が分解されて生成される有機酸で、岩石から溶け出したミネラルと結合し安定した状態で海へ運ばれる。論文によると、陸由来の鉄はプランクトンの成長に不可欠で、腐植酸がその運搬役を担う。つまり、森の光合成が活発であれば、海での光合成も盛んになり、大気中の二酸化炭素削減にも繋がる。したがって、二酸化炭素削減には森、川、海を包括的に捉える必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

使い捨てカイロ由来の鉄剤を肥料として水田に施用することで、冬場の水田土壌の老朽化を防ぎ、メタン発生を抑制する解決策が提案されている。

収穫後の水田に水を張り続ける慣行は、土壌の嫌気化を進め、メタン発生を増加させる。同時に土壌劣化も招き、翌年の稲作に悪影響を与える。

使い捨てカイロの内容物である酸化鉄を水田に投入することで、土壌中に酸素を供給し、嫌気状態を改善する。これによりメタン発生が抑制され、土壌の健全化も期待できる。

この方法は、廃棄物である使い捨てカイロの有効活用にも繋がり、環境負荷低減に貢献する。また、水田管理の省力化にも寄与し、持続可能な稲作に繋がる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の生育に必須な二価鉄は、過剰症のリスクもある。岐阜県飛騨小坂の巌立峡は火山由来の渓谷で、周辺には二価鉄を含む鉱泉や湧水が存在する。地元民によると、川も含めた周辺の水はマグネシウム、カルシウム、キレート化された二価鉄が多いという。巌立峡の地質は安山岩・玄武岩類からなる非アルカリ苦鉄質火山岩類である。つまり、二価鉄を多く含む川の上流の地質は火山岩である可能性が高い。下流には食味の良い米の産地があることも興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

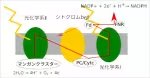

この記事では、光合成の明反応に関わる必須元素を解説しています。明反応は、水から電子を取り出しNADPHを生成する過程で、マンガンクラスターが水の分解にマンガンを必要とすることを説明しています。さらに、光化学系ⅠとⅡではクロロフィルが光エネルギーを吸収するためにマグネシウムが必須であることを述べています。加えて、高エネルギー反応に伴う活性酸素対策としてカロテノイドが存在し、βカロテンは炭素と水素のみで構成されていると補足しています。これらの元素の供給が光合成、ひいては植物の生育に不可欠であることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

露地野菜の連作障害を防ぐため、輪作に水田稲作を取り入れる意義を解説。連作により特定養分の枯渇、病害虫の増殖、土壌物理性の悪化が生じる。水田化は、湛水による還元状態で土壌病害虫を抑制し、有機物の分解促進と養分バランスを整える。水稲の根は土壌物理性を改善し、後作の野菜生育を促進。さらに、水田転換畑の交付金制度を活用すれば、経済的メリットも得られる。水田稲作は連作障害回避の有効な手段であり、持続可能な農業経営に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の銅欠乏は、目に見えにくい問題です。銅はリグニンの合成に関わり、植物の防御力を高めます。また、腐植蓄積にも関与し、健全な発根を促進します。しかし銅の必要量は微量で、主要肥料にも含まれないため、土壌中の銅は不足しがちです。特に畑作では、鉱物由来の銅が供給されにくいため、欠乏が深刻化します。銅欠乏の初期症状は防御力の低下で、害虫の食害や、それに続く病原菌の侵入として現れます。つまり、害虫被害や病気の発生は、銅欠乏の指標となる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコ栽培後の廃培地は、栄養豊富にも関わらず、多くの場合焼却処分されている。これは、線虫や雑菌の温床となりやすく、再利用による病害リスクが高いためである。特に、連作障害が深刻なキノコ栽培では、清潔な培地が必須となる。また、廃培地の堆肥化は、キノコ菌の増殖が抑制されず、他の有用微生物の活動が阻害されるため困難である。さらに、廃培地の運搬コストや堆肥化施設の不足も焼却処分を選択する要因となっている。結果として、資源の有効活用という観点からは課題が残るものの、現状では病害リスク軽減を優先した焼却処分が主流となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

客土に川砂を入れることで、水はけ改善だけでなく、ミネラル供給という大きなメリットがある。特に、農業で酷使された土壌はカリウムが不足しがちで、カリウムは他の微量要素を溶脱させるため、結果的に植物の生育に必要な様々なミネラルが欠乏する。川砂は岩石の風化物であり、様々なミネラルを含んでいるため、これを客土に混ぜることで不足したミネラルを補給できる。つまり、川砂は単なる土壌改良材ではなく、天然のミネラル肥料としての役割も果たすと言える。河川の浚渫土砂は処分に困る場合も多いが、農業利用することで資源の有効活用にも繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大雨は河川を通じて土壌中の有機物を海底へ運び、炭素を固定する役割を持つ。土壌中の有機物は海底の嫌気的環境でバクテリアやメタン生成アーキアによってメタンに変換される。この過程で二酸化炭素は減少し、酸素が増加する。生成されたメタンは海底の低温高圧環境下でメタンハイドレートとなる。つまり、雨は大気中の二酸化炭素濃度調整に寄与していると言える。一方、現代社会では大雨による水害が増加傾向にある。これは大気中の二酸化炭素濃度調整のための雨の役割と関連付けられる可能性があり、今後の水害増加に備えた対策が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アーバスキュラ菌根菌、特にグロムス菌門は、多くの陸上植物と共生関係を築き、アーバスキュラ菌根を形成する。宿主植物の根よりも細く長い菌糸を伸ばし、リン酸などの養分吸収を促進する。また、感染刺激により植物の免疫機能を高め、病原菌への抵抗性を向上させる「ワクチン効果」も持つ。乾燥や塩害への耐性も向上する。しかし、植物にとって共生は負担となるため、養分が豊富な環境では共生関係は形成されにくい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

地球温暖化による猛暑や水害増加への対策として、土壌への二酸化炭素固定が提案されている。従来のNPK肥料中心の土壌管理から脱却し、木質資材由来の堆肥を用いて土壌中に無定形炭素(リグノイド)を蓄積することで、粘土鉱物と結合させ、微生物分解を抑制する。これにより土壌への二酸化炭素固定量を増やし、植物の光合成促進、ひいては大気中二酸化炭素削減を目指す。家畜糞堆肥は緑肥育成に限定し、栽培には木質堆肥を活用することで、更なる根量増加と光合成促進を図る。キノコ消費増加による植物性堆肥生産促進や、落ち葉の焼却処分削減も有効な手段として挙げられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

齋藤亮子氏による電子書籍第3巻「地質と栽培」が発刊。夫である齋藤氏が受け取った一通のメールをきっかけに、福井県への旅、そして各地の地質や岩石探訪が始まった。東尋坊の柱状節理、赤土、火山灰、フォッサマグナなど、多様な土地を巡り、土壌と地質の関係を探求する旅の記録をまとめたもの。岩石を知ることは土を知ること、ひいては栽培の土台を知ることになるという気づきから、一見無関係に思える地質や日本の成り立ちまでも探求対象となる。52記事、約267ページの内容には、著者の旅の思い出も深く織り込まれている。栽培への直接的な結びつきは不明瞭ながらも、一見関係ない事を知ることで得られる情報の重要性を説く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アルミニウムは強い結合力を持つため、土壌中で様々な物質と結合し、植物の生育に影響を与える。特にポリフェノールと強く結合し、難溶性の錯体を形成する。このため、ポリフェノールが豊富な堆肥などを施用すると、アルミニウムが固定化され、植物への吸収が抑制される。これはアルミニウム毒性を軽減する一方で、ポリフェノール自体も植物にとって重要な役割を持つため、その効果も同時に減少する可能性がある。土壌中のアルミニウムとポリフェノールの相互作用は複雑で、植物の生育に多大な影響を与えるため、土壌管理において考慮すべき重要な要素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

棚倉西断層近くの山本公園の川で崖崩れを観察し、花崗岩が風化・侵食していく過程について考察した記録。崖崩れ現場は花崗岩質の深成岩地帯で、上流には丸みを帯びた花崗岩の転石が堆積していた。これは、川の流れによって角が取れ、砂や粘土が剥がれて下流に運ばれるため。この過程で石のミネラル分も水に溶け込み、下流の土壌形成に繋がる。つまり、崖崩れや石の丸まりは、土壌の起源を理解する上で重要な現象である。筆者は一年前に土壌の理解を深めるため川の上流を訪れ、今回の観察でその理解が深まったと振り返っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

知人の出身地である福島県浅川町で局所的に美味しい米が収穫できるという話を聞き、地質に着目して現地を訪れた。美味しい米として知られる小滝のコメとの関連性を探るため、浅川町の地質を調べると、水田を囲む小山が超苦鉄質岩類で形成されていることが判明した。超苦鉄質岩類は米に必要な鉄やマグネシウムを豊富に含む一方、カリウムが不足しがちである。しかし、この地域では上流に阿武隈花崗岩が存在し、花崗岩由来のカリウムが川を通じて水田に供給されている可能性がある。つまり、超苦鉄質岩類と花崗岩の組み合わせが、米作りに理想的な土壌環境を作り出していると考えられる。実際に収穫された米の品質については、食べてみないと分からない楽しみとして残されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蕎麦アレルギーの原因物質は蕎麦殻に含まれるタンパク質であり、蕎麦粉にわずかに混入することでアレルギー反応を引き起こす。蕎麦殻を蕎麦粉から完全に除去するのは難しく、製粉方法や蕎麦の種類によって混入率が変わる。蕎麦アレルギー患者は、十割蕎麦であっても殻の混入によるアナフィラキシーショックのリスクがあるため注意が必要。アレルギー症状は皮膚のかゆみ、じんましん、呼吸困難など様々で、重篤な場合は死に至る可能性もある。蕎麦殻アレルゲン除去の研究も進んでいるが、現時点ではアレルゲンの完全除去は困難であり、蕎麦アレルギー患者は蕎麦の摂取を控えることが推奨される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石炭とその燃えかすを観察した著者は、石炭の成り立ちとエネルギー効率について考察している。石炭は太古の植物の遺骸が地中で変成したもので、泥炭から褐炭、瀝青炭、無煙炭へと石炭化が進むにつれ、カロリーが高くなる。石炭の高い熱量は、植物が持つリグニンという成分に由来すると考えられる。現代のバイオマス燃料研究は、木材を効率的に利用する方法を探求しているが、それは石炭の成り立ちを理解することで、木材を高速で無煙炭のような高カロリー燃料に変換する技術へのロマンを感じさせる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

寒空の下でも元気に咲くカタバミのたくましさに注目しています。カタバミは、コンクリートの隙間や石垣など、一見すると植物にとって厳しい環境でも生育することができます。これは、カタバミが他の植物に比べて低い生育温度で光合成を行うことができるためです。加えて、カタバミはシュウ酸を生成し、他の植物の生育を阻害することで、競争に打ち勝ちます。さらに、種子や鱗茎、匍匐茎による繁殖力の高さも、カタバミの繁栄を支えています。これらの特性により、カタバミは他の植物が生き残れないような環境でも繁殖し、群落を形成することが可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

煉瓦は粘土を焼成した人工物で、主成分はケイ酸アルミニウム等を含む粘土鉱物。赤煉瓦の色は酸化鉄による。製法は、粘土を成形・乾燥後、800〜1200℃で焼成する。この高温焼成により、粘土鉱物は化学変化を起こし、硬く焼き固まる。多孔質構造で吸水性がある一方、耐火性・耐久性も備える。種類は、普通煉瓦、耐火煉瓦など用途に応じて多様。現在も建築材料として広く利用され、その歴史は古代メソポタミア文明に遡る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

遺伝子の水平伝播は、親から子への垂直伝播以外で個体間や種間で起こる遺伝子の移動です。微生物では、プラスミドによる遺伝子の移動が知られていますが、死んだ細菌から取り込むという手段もあると考えられています。

この水平伝播により、微生物は抗生物質耐性などの便利な形質を容易に獲得でき、農薬開発などの対策を困難にします。また、いったん獲得した形質が水平伝播で維持されれば、その形質を捨てて増殖を改善するということも起こりにくくなります。そのため、微生物は耐性を保持したまま、長期間にわたって脅威となり続ける可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の細胞壁成分リグニン合成は、複数の金属酵素が関わる複雑な過程である。リグニンモノマー(モノリグノール)はペルオキシダーゼ(鉄)もしくはラッカーゼ(銅)により酸化され、重合を繰り返してリグニンになる。モノリグノールはベンゼン環を持ち、フェニルプロパノイドに分類される。フェニルプロパノイドは芳香族アミノ酸であるフェニルアラニンから合成され、その前段階として光合成(マンガン、鉄が必要)や、シロヘム(鉄)が関与するアミノレブリン酸合成経路が重要となる。このように、リグニン合成は鉄、銅、マンガン等の金属、そして光合成産物が必須である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチゴの果実が赤く色づくのは、単なる着色ではなく植物の生存戦略です。葉にアントシアニンが蓄積するメカニズムと同様に、未熟な果実の緑色部分で光合成を継続させるため、強光ストレスから葉緑体を保護するフィルターとしてアントシアニンが合成されます。特に太陽光が強くなる時期に、光合成能力と遮光のバランスをとりながら蓄積が進むことで、アントシアニンが豊富な果実は光合成量が多く、糖分やアミノ酸由来の旨味も多く含まれる可能性があります。このため、鮮やかな紅色が美味しさの指標にもなると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有馬温泉名物の炭酸せんべいは、小麦粉、砂糖、でんぷんなどに、温泉の炭酸冷泉を加えて焼いたもの。この炭酸冷泉は、銀泉と呼ばれる無色透明な冷泉で、単純二酸化炭素冷鉱泉に分類される。 湧出口付近では水路に茶色の沈着が見られることから、少量の鉄分も含んでいる。有馬温泉は化石海水型のため、炭酸冷泉といえども塩分濃度は高い。炭酸ガスの由来は、海洋プレートの沈み込みに伴い、石灰岩層が熱水で溶解したものと考えられている。炭酸せんべいは、この塩分と炭酸ガス、そして微量の鉄分を含んだ冷泉を用いて作られるため、独特の風味を持つと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鳥取砂丘の砂は、大部分が石英と長石で構成されており、これは花崗岩の主要構成鉱物と同じです。著者は砂丘で砂を採取し、実体顕微鏡で観察することで、砂粒の形状や色から鉱物種を推定しました。砂粒は全体的に白っぽく、透明感のあるものやピンクがかったものが見られました。透明感のあるものは石英、ピンクがかったものはカリ長石と推定されました。また、砂鉄の存在も確認されました。これらの観察結果から、鳥取砂丘の砂は、中国山地の花崗岩が風化・侵食され、千代川によって運ばれてきたものと推測されます。砂丘で採取した砂は、顕微鏡観察だけでなく、今後、X線回折などで本格的に分析する予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の病原性細菌は、クオラムセンシング(QS)という細胞間コミュニケーション機構を用いて、集団での病原性発現を制御している。QSは、細菌が分泌するシグナル分子(オートインデューサー)の濃度を感知することで、集団密度を認識し、特定の遺伝子発現を協調的に制御する仕組みである。病原性細菌は、QSを介して毒素産生、バイオフィルム形成、運動性などを制御し、植物への感染を効率的に行う。一方、植物は細菌のQSシグナルを認識し、防御応答を活性化することで抵抗性を示す場合もある。そのため、QSを標的とした新たな病害防除戦略の開発が期待されている。具体的には、QSシグナルの分解、シグナル認識の阻害、QS関連遺伝子の発現抑制などが挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は高い保肥力を持つ一方、酸性化すると発生する活性アルミナが植物の根の伸長を阻害するという課題があります。従来の農学では、多量のリン酸施肥で活性アルミナを無毒化(リン酸アルミニウム化)し、マイナスをゼロにする対処が一般的でした。しかし近年の土壌学では、活性アルミナが腐植酸と結合することで無毒化され、さらに腐植酸の安定化にも寄与する「マイナスをプラスに変える」メカニズムが注目されています。活性アルミナの毒性を効果的に包み込み、酸性土壌化を防ぐことが、黒ボク土の潜在能力を最大限に引き出す鍵となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネ科植物は土壌から吸収したシリカを体内に蓄積し、強度を高める。枯死後、このシリカはプラント・オパールというケイ酸塩鉱物として土壌中に残る。プラント・オパールは土壌の団粒構造形成に重要な役割を果たすと考えられている。特にソルゴーは緑肥として有効で、強靭な根で土壌を破砕し、アルミニウム耐性により根から有機酸を分泌してアルミニウムを無害化する。枯死後はプラント・オパールとなり、活性化したアルミニウムを包み込み、団粒構造形成を促進する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネのシリカ吸収は、倒伏防止、害虫忌避、病害耐性向上、リン酸吸収効率化、受光態勢改善など多くの利点をもたらす。ケイ酸はイネの組織を強化し、光合成を促進する。玄武岩質地質でも良質な米が収穫されることから、植物が吸収する「シリカ」は二酸化ケイ素ではなく、かんらん石等の可能性が示唆される。肥料としてシリカを与える場合は、グリーンタフ由来の粘土鉱物が有効。グリーンタフは火山灰が堆積したもので、モンモリロナイトなどの粘土鉱物を豊富に含む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/