前回までの記事で、ビタミンB12はコバルトを含む化合物で、ほとんどの作物はコバルトを必要としていないのでビタミンB12はないけれども、藻類の海苔にはビタミンB12が豊富に含まれているという内容を記載した。

陸上で生息する植物にはビタミンB12がなくて、海で生息する藻類の海苔にはビタミンB12がある。

海苔はどのように捉えれば良いのだろう?

ビタミンB12について深く理解する探索を始めよう。

高校の生物あたりで細胞内共生説というものを習う。

遥か昔、海底で誕生した生物は光と硫化水素を利用して光合成を行うことが出来るようになったとされる。

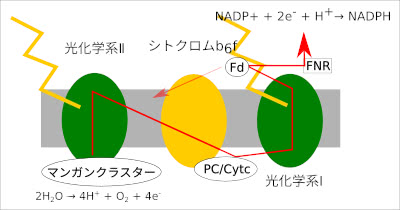

この時の光合成のパターンは二種類あって、

一つは今で言うところの光化学系Ⅱに似たものと、もう一つは今で言うところの光化学系Ⅰに似たものを持つ細菌がいたとされる。

※上記の二種の細菌は現在でいうところの紅色硫黄細菌と呼ばれる細菌群

遺伝子の水平伝播や体内で合成される酵素の進化と兎用曲折あって、水から電子を取り出して酸素を発生させる酸素発生型光合成を行う細菌が現れた。

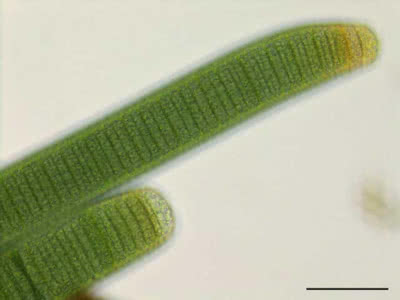

写真:ねこのしっぽ 小さな生物の観察記録より引用

今でいうところの藍藻(シアノバクテリア)と呼ばれる細菌の祖先にあたる。

※藍藻は藻類の中で唯一の細菌(原核生物)

藍藻の登場によって、光合成の副産物であった酸素が放出され、地球上の酸素濃度が上昇し続けた。

酸素は現在では生きる上で重要だとされるガスだけれども、酸素には強力な酸化作用があって、酸素耐性がない生物であれば死に至らしめる強力なガスでもある。

これまた遥か昔、おそらく細菌の一種が酸素のもつ強力な酸化作用を活用して、有機物から多量なエネルギーを取り出す機能(呼吸)を獲得した。

上記の内容では3パターンの生物がいる。

一つは酸素発生型の光合成を行う細菌

もう一つは酸素を活用して呼吸する細菌

最後の一つは触れていないけれども、光合成も呼吸も行わない細菌(おそらく古細菌だとされる)

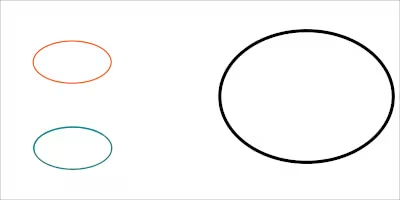

大きな黒丸を光合成も呼吸も行わない古細菌だとして、緑の丸を光合成を行う細菌。

オレンジの丸を酸素を活用した呼吸を行う細菌だとする。

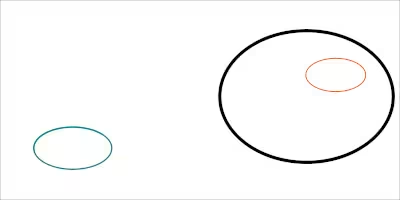

何らかの作用によって古細菌が呼吸を行う細菌を取り込んだ。

取り込んだ細菌は消化されずに共生されることによって、取り込まれた細菌は現在でいうところのミトコンドリアになる。

ミトコンドリアを獲得した細菌は今までとは比べ物にならない程のエネルギーを使用できるようになって、細胞内に様々な小器官を生み出し真核生物(現在でいうところの酵母のような菌)へとなった。

真核生物の一部は更に光合成を行う細菌を取り込んだ。

取り込んだ細菌はミトコンドリア同様消化されずに共生され、取り込まれた細菌は現在でいうところの葉緑体となった。

By ja:User:NEON / commons:User:NEON_ja - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 2.5, Link

葉緑体を取り込んだ真核生物は現在で言うところの灰色藻(かいしょくそう)にあたる。

※諸説あるので、単純に藻としておいた方が良いかもしれない。

上の写真が全然灰色に見えないとか、今回の話を詳しく知りたいということであれば、

東海大学出版部から出版されている藻類30億年の自然史 藻類から見る生物進化・地球・環境 第2版をおすすめする。

以上のとある古細菌がミトコンドリアを獲得して真核生物に進化したり、真核生物が葉緑体を獲得して真核生物の藻類に進化する過程を細胞内共生説と呼ぶ。

更に追加で、今回のように真核生物の単細胞生物が光合成細菌を取り込んで共生することを一次共生と呼ぶ。

一次があれば二次もある。

これが藻類の理解を難解にしているが、今回はここらへんは触れないことにする。

とりあえず、ここまでで藻類が誕生した流れをつかめたので、これから海苔が属する紅色藻類や緑色藻類について触れていくことにする。

はたして、ここらの内容からビタミンB12について深い知識を得られるのだろうか?