サナギタケの胞子はどこにいる?の記事までで、ヨトウの被害の重要な要素として冬虫夏草のサナギタケがあるのではないか?という意見を投稿した。

仮にサナギタケが栽培者の視点から見てヨトウの個体数の調整として一役買っているのであれば、栽培体系の中にサナギタケの生育を加えたい。

となると大事になるのが、サナギタケはどんな環境を好むのか?という情報が欲しくなる。

サナギタケは幸運なことに人の社会にとっての市場価値が高いキノコで合ったため、サナギタケの生態よりももっと知るべき情報がある。

それはなんといっても、サナギタケの培養の培地の構成だろう。

培地の構成がわかれば、その後に調べるであろう生態の話も理解しやすくなる。

というわけで、早速、サナギタケの培地について検索してみるも、検索に引っかかったものが特許のものばかりで詳細がわからない。

更に探してみると、

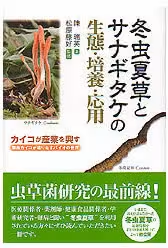

株式会社かんぽうから出版された冬虫夏草とサナギタケの生態・培養・応用という本が引っかかった。

冬虫夏草とサナギタケの生態・培養・応用 | 官報・政府刊行物、法律・経済専門書店 | - 政府刊行物サービスステーション 株式会社かんぽう

購入して読んでみた。

上記で紹介した本の86ページからサナギタケの培養法の節の記載が始まる。

そこには次の三つのグループがあると記載されている。

・昆虫生体培養法

・個体培地栽培法

・液体培地発酵法

一つ目の培養法はその名の通り、行きた昆虫にキノコを寄生させる方法で、主にカイコを用いるとのこと。

二つ目の培養法は行きた昆虫を用いず、培養瓶にモロコシ、大麦、米やとうもろこしなどの穀物や、ビタミンなどの栄養素を加えて、蒸気で滅菌した後サナギタケ菌液を摂取する方法。

キノコの子実体を収穫する。

※子実体というのは、食用キノコでいうところの柄と傘のキノコで普通にイメージされる部位のこと

三つ目の液体培地発酵法はグルコースや酵母エキス、ペプトンなどの化学薬品類を主組成とする液体培養液を作り、これを滅菌した後、サナギタケ菌を植え付け、一定の環境の下で菌糸体を培養する方法。

キノコの菌糸体を収穫する。

諸々の方法を紹介したけれども、菌の培養なので当然のことながら、培地を用意して菌を接種したら育つというわけではなく、周辺の温度や湿度といった環境条件も整える必要があるが、主流の培養方法を把握することで得られた重要な情報として、サナギタケの菌糸は必ずしも行きた鱗翅目の昆虫を必要とせず、周辺に穀物や糖質があれば菌糸を伸ばして増殖することが出来るということだ。

サナギタケの胞子はどこにいる?の記事で、サナギタケの胞子は落ち葉にいるという調査結果があった。

畑に落ち葉を入れて、そこにデンプン質 + αの環境があれば、サナギタケの菌糸が広がっていくというアタリを付けることができた。

次は培養条件を把握しないとな。