/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメタン発酵では、尿酸分解によるアンモニア発生がpH上昇の主要因であり、その除去が鍵となります。対策として嫌気性アンモニア酸化細菌「アナモックス菌」の活用が注目されています。アナモックス菌はアンモニアを窒素ガス化しますが、培養や自然界での稀少性が課題です。しかし、耕地での存在も示唆されており、畜産分野に限定しない幅広い視点での解決策模索が鍵となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメタン発酵では、尿酸分解によるアンモニア発生がpH上昇の主要因であり、その除去が鍵となります。対策として嫌気性アンモニア酸化細菌「アナモックス菌」の活用が注目されています。アナモックス菌はアンモニアを窒素ガス化しますが、培養や自然界での稀少性が課題です。しかし、耕地での存在も示唆されており、畜産分野に限定しない幅広い視点での解決策模索が鍵となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

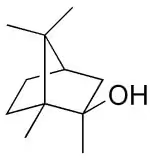

生成AIが提示したカビ臭物質「2-メチルイソボルネオール」について解説。これは藍藻類が生成する物質で、フザリウム属の糸状菌由来の臭気とは異なる可能性が高い。しかし、カビ臭の一種として知識をストックしておくことに意義があると述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

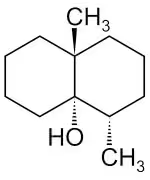

フザリウム属の糸状菌を培養すると独特の臭いがあるという話を聞き、カビ臭について調査。ゲオスミンという降雨後の地面の匂いを持つ化合物が見つかった。しかし、フザリウムがゲオスミンを合成するかは不明。フザリウムが合成する臭気は別のものと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、漆かぶれの原因物質であるウルシオールと類似した構造を持つアミノ酸、チロシンについて解説しています。特に、環境負荷の高い従来のフェノール製造法に代わり、チロシンからバイオフェノールを生成する微生物工学を用いた新しい製造法に焦点を当てています。

ハードチーズの熟成中に現れるチロシンの結晶は、旨味を示す指標となります。また、植物ホルモンであるサリチル酸は、チロシンから合成され、病原体に対する防御機構として働きます。さらに、一部のマメ科植物は、チロシンからアレロケミカルを生成し、他の植物の成長を抑制したり、害虫から身を守ったりしています。

このように、チロシンは食品、植物、微生物など、様々な分野で重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

香酸カンキツ、特に新姫は、ポリメトキシフラボノイドの一種であるノビレチンを豊富に含み、これが動物実験で神経系に作用し、記憶学習能の向上などが示唆されています。

著者は、ノビレチンの効果と田道間守の不老長寿の伝説を結びつけ、その効能に納得を示しています。

しかし、香酸カンキツがなぜ動物に有益なノビレチンを合成するのか、その理由は不明であり、著者は昆虫への作用などを考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コミカンソウは、砂利の隙間にも生える強い草です。一見、ただの雑草に見えますが、実はポリフェノールの一種であるカテキン類やタンニンを多く含むことが分かりました。これらの物質は、抗酸化作用があり、健康に良い効果をもたらす可能性があります。コミカンソウは、未利用植物であるため、今後の研究次第では、健康食品や医薬品への応用が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いもち病菌の感染を防ぐため、酵母が葉の上にあることが有効かもしれない。しかし、葉面常在菌のある酵母が高濃度だと、トマトの葉を枯らすことが確認されている。これは、酵母が持つ酵素がクチクラ層の脂質を分解し、植物の防御機能を弱めるためだ。クチクラ層は、雨や病原菌から植物を守る重要な役割を果たす。つまり、いもち病対策として酵母を利用するには、濃度管理など、慎重なアプローチが必要となる。なぜ葉面常在菌がクチクラ層を分解するのかは、今後の記事で考察される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビは、日本の発酵食品に欠かせない微生物である。米麹を作る際にデンプンを糖に変える酵素を分泌し、味噌や醤油、日本酒などの風味を作り出す。元々はイネの穂に付着するカビだったが、人間が選抜・培養することで家畜化され、現代社会に不可欠な存在となった。コウジカビはイネの他にムギなどにも存在するが、人間の生活に役立つ種は限られている。また、コウジカビは毒素を生成しない安全なカビであり、その特性を活かして食品だけでなく、医薬品やバイオ燃料の生産にも利用されている。このように、コウジカビは人間との共生関係を築き、多様な分野で活躍している有用な微生物と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの開花を促すには、窒素過多に注意しリン酸を適切に施肥する必要がある。窒素過多は開花抑制と茎葉の徒長を引き起こすため、土壌の窒素量を把握し、過剰な窒素肥料は避ける。一方、リン酸は花芽形成に必須であり、不足すると開花が遅延または停止する。土壌診断に基づき、リン酸が不足している場合はリン酸肥料を施用することで、レンゲの順調な生育と開花を促進できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミミズと植物の根は共進化し、深い土壌を目指している。ミミズの糞に含まれる植物ホルモンが根の伸長を促進し、酸素供給を向上させる。一方で、根はミミズにとっての酸素源となり、より深い土壌への移動を促す。この相互作用により、両者は土壌を耕し、その物理性を改善している。菌耕の液体に含まれる物質が、菌の増殖ではなく、植物の根とミミズの相互作用に関与し、耕盤層を破壊する鍵となる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

富山県農林水産総合技術センターは、大豆の増収と地力増強を両立する技術として、ヘアリーベッチとライ麦の混播に着目した。窒素を多く含むヘアリーベッチと炭素を多く含むライ麦を組み合わせることで、土壌への窒素供給と土壌有機物の増加を同時に実現する狙いだ。ヘアリーベッチ単播に比べ、大豆の収量は10a当たり約20kg増加し、土壌の炭素量も増加傾向が見られた。ただし、ヘアリーベッチの窒素含量が高すぎると大豆の生育初期に過剰な窒素供給となり、雑草の繁茂を招く可能性があるため、適切な窒素量のヘアリーベッチを選定することが重要である。この技術は、化学肥料や堆肥の使用量削減にも貢献し、環境負荷軽減にもつながる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪北部では優先種であるツブラジイは、九州南部ではイスノキにその座を譲る。ツブラジイは耐陰性が強く、成長も遅い。九州南部は台風が多く、成長の速い木は風に弱いため、成長の遅いイスノキが優先種となる。著者は、森林生態系への人為的な介入、特に木の成長促進への疑問を呈する。家畜糞肥料による成長促進は、木の強度を弱め、台風被害を助長する可能性があるため、森林より海洋微細藻類培養への利用を提案する。これは、海洋における窒素、リン酸、鉄不足の解消にも繋がる。牛糞堆肥の利用についても、土壌への過剰な窒素供給は、土壌のバランスを崩し、かえって生産性を低下させる可能性があると指摘している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レッドチェダーチーズの赤い色は、アナトー色素ではなく、ウシの飼料に含まれるカロテノイドに由来する。ウシはカロテノイドを体脂肪に蓄積し、牛乳中にもわずかに含まれる。チェダーチーズ製造過程で乳脂肪が濃縮されることで、カロテノイドの色も濃くなり、赤い色に見える。飼料に含まれるカロテノイドの種類や量、牛の種類、季節などによってチーズの色合いは変化する。特に冬場はカロテノイドが不足し、チーズの色が薄くなるため、アナトー色素で着色する場合もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ショウジョウバエは熟した果物や樹液に集まり、糞便や腐敗動物質には集まらない。ウイスキーの原料である発酵麦芽に含まれるラウリン酸は、菌根菌の培養にも使われる。菌根菌は植物の害虫耐性を高めることから、ショウジョウバエが集まる土は菌根菌が豊富で、ひいては植物の生育に良い土壌、秀品率の高い土壌へ遷移している可能性が示唆される。またショウジョウバエは寒さに耐性があるため、彼らが集まる土壌は温かく、植物の根の生育にも良い影響を与えていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

堆肥製造過程の最終工程におけるトレハロースの残留量に着目し、高温ストレス下では菌がトレハロースを合成してタンパク質を安定化させるため、乾燥よりも先に高温に達する堆肥内ではトレハロースが消費されずに残留すると推測している。また、別の研究報告から、菌は成長に伴いトレハロースを合成・消費し、細胞外にも分泌する可能性を示唆。最終的に、静置堆肥中のトレハロース残留量が重要であると結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボカシ肥にトレハロースを添加する例から、植物におけるトレハロースの役割を考察している。トレニアの組織培養で、培地のスクロースをトレハロースに置き換えると生存期間が延長した事例を紹介。これは植物が根からトレハロースを吸収し、環境ストレス耐性を向上させている可能性を示唆する。トレハロースは植物体内で増加すると乾燥耐性を高めることが知られており、吸水力向上による肥料吸収の増加、ひいては様々なストレス耐性の向上に繋がる可能性がある。このメカニズムとキノコとの関連性については次回議論される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枯草菌(納豆菌の仲間)の培地研究から、堆肥製造への応用を考察した記事です。枯草菌の培地の一つであるDifco Sporulation Medium(DSM)は、各種ミネラルに加え、ブイヨン(肉エキスに相当)を主成分としています。ブイヨンは糖、タンパク質、ビタミン、ミネラルが豊富で、有用微生物の活性化にビタミンやミネラルが重要である可能性を示唆しています。高価なブイヨンを堆肥製造で代用するために、魚粉、油かす、骨粉などを植物性有機物と併用することが提案されています。つまり、土壌微生物の活用には、土壌の物理性改善に加え、微生物に必要な栄養素の供給が重要であることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ライ麦パン種サワードウの乳酸菌培養から、堆肥製造への応用可能性を探る。乳酸菌はビタミン等を含む栄養豊富な培地が必要で、MRS培地にはペプトン、肉エキス、酵母エキスなどが含まれる。酵母エキスはパン酵母やビール酵母から作られ、各種ビタミンが豊富。つまり、酵母がビタミンを合成し、それを乳酸菌が利用する関係にある。堆肥製造においても、酵母が繁殖しやすい環境を作ることで、後続の有用菌の活性化に繋がる可能性が示唆される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻市の高谷ベーカリー(アローム清水店)で、地元産米粉を使った「米粉ロール」を食した。ブルーチーズの培養にフランスパンが使われていたことからパンに興味を持ち、米粉パンの技術的背景を知り、実食に至った。米粉ロールは、ほんのり茶色で、クラムはホームベーカリーで焼いたパンよりも糊化しており、モチモチしっとりとした食感は米餅の要素を感じさせた。うるち米から作られたこのパンは、米とパンの良いとこ取りを実現しており、食味や省力化に特化した結果汎用性が低下した米の新たな活路となる可能性を感じさせた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フランスパンは、フランスの土壌と気候に由来するグルテンの少ない小麦を使用するため、独特の食感を持つ。外は硬く中は柔らかいこのパンは、強力粉ではなく中力粉を主に使い、糖や油脂類を加えず、モルトで発酵を促進させる。アオカビの培養に適しているかは不明だが、ブルーチーズ製造においてフランスパン(丸型のブール)がアオカビ胞子の培養に使われることから関連性が示唆される。グルテンの少ない小麦、糖や油脂類を加えない製法がアオカビの生育にどう影響するかは今後の探求課題である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パンは、強力粉、イースト菌(酵母、乳酸菌、コウジカビ等を含む)、砂糖、塩、水から作られる。イースト菌によるアルコール発酵で、ブドウ糖からアルコールと二酸化炭素が発生し、この二酸化炭素がパンを膨らませる。焼成時にアルコールは揮発するが、一部残存する場合もある。パンのカビやすさは、栄養豊富で水分を含むため。イースト菌はアルコール発酵以外にも、パンの栄養価や香りに繋がる様々な発酵を行うと考えられる。パン作りは土壌理解にも役立つ知見を含んでいる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サプリメントのミネラルブレンドに含まれる「銅酵母」は、酵母に銅を吸収蓄積させたものです。銅は単体で摂取すると毒性が強いため、酵母を利用することで安全に摂取できるよう工夫されています。酵母は細胞内に侵入した金属に対し、排出・隔離・キレート結合という3つの反応を示します。銅酵母の場合、メタロチオネインのようなキレートタンパク質と結合させて銅を蓄積させていると推測されます。つまり、サプリメント産業では、酵母の金属結合能力を利用したバイオテクノロジーが活用されているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米油で揚げた揚げ物は、菜種油と比べてさっぱりとした食感になる。その理由は、米油に含まれる成分や脂肪酸構成にあると考えられる。米油はγ-オリザノールやフェルラ酸を含み、アクロレインの発生量が少ない。脂肪酸組成は、菜種油粕と比べて飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸が多い。特にミリスチン酸の存在が注目される。米油は米ぬかから作られるため、米ぬか自体にもまだ知られていない可能性が秘められていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン酸過剰土壌で緑肥栽培を行う際、ヤシガラ施用が有効な可能性がある。ヤシガラ成分中のラウリン酸がアーバスキュラー菌根菌(AM菌)増殖を促進するとの研究結果が存在する。AM菌はリン酸吸収を助けるため、ヤシガラ施用→AM菌増殖→緑肥のリン酸吸収促進、という流れで土壌中のリン酸過剰を是正できる可能性がある。家畜糞堆肥等でリン酸過剰になった土壌で緑肥栽培を行う際、播種前にヤシガラを土壌に施用することで、緑肥によるリン酸吸収を促進し、土壌クリーニング効果を高められるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシガラ使用で植物の細根が増えたという話から、ヤシガラに含まれる成分の影響を考察。ヤシガラはココヤシの油粕で、カリウムの他、油脂由来の脂肪酸が含まれる可能性がある。脂肪酸は通常肥料成分として注目されないが、アーバスキュラー菌根菌(AM菌)の培養に脂肪酸が有効だったという研究結果から、ヤシガラ中の脂肪酸がAM菌を活性化し、ひいては植物の発根を促進した可能性が考えられる。特に、ヤシ油に含まれるパルミトレイン酸はAM菌の増殖に効果がある。ただし、ヤシガラの油脂含有量によっては効果がない可能性もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブロッコリの根に秘められた抗がん作用の可能性について紹介する記事です。ブロッコリの各部位から抽出した成分の乳がん細胞抑制効果を調べたところ、花蕾ではなく根に最も高い効果が見られました。根にはビタミンC、ビタミンU、ポリフェノールなどの既知の栄養素は少ないにも関わらず、強い抑制効果を示したことから、未知の成分の存在が示唆されます。また、ビタミンUは胃粘膜の修復に関与し、植物では耐塩性獲得に関係している可能性が示唆されています。ブロッコリには、まだまだ知られていない健康効果が秘められていると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が利用しやすいケイ素の在処を探る中で、土壌微生物とケイ素の意外な関係が見つかった。コショウ科植物*Piper guinensis*の根から単離された*Streptomyces*属細菌が生成するシデロフォアは、通常鉄と結合するが、ケイ素にも安定的に結合することが判明した。シデロフォアは鉄キレート剤として知られるが、この発見はケイ素と生物の関わりにおける新たな可能性を示唆する。今後の研究で、この結合が植物のケイ素利用にどう関わるのか、解明が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クロレラは健康食品として有名だが、その背景には培養技術に加え、細胞壁の破砕技術の確立がある。クロレラは栄養豊富だが、強靭な細胞壁のため、そのままでは栄養吸収が難しい。細胞壁を破砕することで、栄養の利用が可能になる。この破砕技術が、クロレラを健康食品として成立させた重要な要素である。栄養豊富なクロレラは、健康食品だけでなく肥料としても効果的で、顕著な発育促進が報告されている。その効能は、健康食品における栄養吸収の観点から類推できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サナギタケ由来の物質コルジセピンは、抗腫瘍効果を持つ。コルジセピンはアデノシンと構造が酷似しており、ガン細胞のDNA複製時にアデノシンの代わりに取り込まれる。しかし、コルジセピンはアデノシンとは異なり3'位にヒドロキシ基を持たないため、DNAの二重螺旋構造が不安定化し、ガン細胞の増殖が抑制される。興味深いことに、コルジセピンは正常細胞や有益な微生物には影響を与えない選択的増殖抑制作用を示す。これは、昆虫に寄生するサナギタケが、宿主の防御反応に対抗するために産生した物質であるコルジセピンが、昆虫の細胞増殖のみを阻害するよう進化したためと考えられる。実際に、昆虫に感染したサナギタケの子実体の方が、人工培養されたものよりもコルジセピンを高濃度で含む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サナギタケを利用した鱗翅目害虫対策を検討する中で、その生態、特に発生条件を調べている。サナギタケは地生型で、地上の宿主、落葉下、地中の宿主から発生する。冬虫夏草全般の発生条件として、雑木林や自然林の沢や池周辺など湿度が高い場所が挙げられる。下草が密生する場所は不向き。多くの冬虫夏草は落ち葉の堆積した場所や苔の間から発生し、地中湿度と空中湿度が重要らしい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウガ対策としてサナギタケの活用を検討する筆者は、サナギタケの培養方法を調べた。専門書によると、培養法は昆虫生体培養、個体培地栽培、液体培地発酵の三種類。中でも個体培地栽培では、穀物などを培地として子実体を収穫し、液体培地発酵では、化学薬品を用いて菌糸体を収穫する。重要なのは、サナギタケの菌糸が生きた昆虫を必要とせず、穀物や糖質があれば増殖できること。落ち葉に胞子がいるという既存情報と合わせ、畑に落ち葉とデンプン質などを供給すれば、サナギタケの菌糸が増殖する可能性があると考え、次は培養条件の把握に進む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウムシ被害の多い地域にサナギタケの胞子が少ないのでは、という疑問からサナギタケの生態調査が始まった。調査の結果、サナギタケの胞子は落ち葉や周辺の木の葉に存在することが判明し、腐葉土を入れたハウスでサナギタケが発生したという報告とも一致した。サナギタケは薬効成分が豊富で人工培養も盛んだが、畑への応用はまだ不明確。今後の研究で、人工培養の知見が畑のヨトウムシ対策に繋がるか期待される。さらに、サナギタケ培養液には抗がん作用があるという研究結果もあり、今後の更なる研究が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

倒木分解における白色腐朽菌とトリコデルマの競合を解説。トリコデルマはセルロース分解菌で、白色腐朽菌の菌糸を溶解する菌寄生性を持つ。実験により、硫酸アンモニウムなどの速効性窒素源が多いとトリコデルマが優勢になることが判明。このため、木質堆肥に家畜糞などの速効性窒素を加えると、リグニン分解を担う白色腐朽菌の働きが阻害され、分解効率を損なう可能性が指摘されている。高C/N比材には窒素固定菌の活用も示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

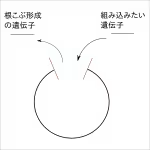

遺伝子の水平伝播は、親から子への垂直伝播以外で個体間や種間で起こる遺伝子の移動です。微生物では、プラスミドによる遺伝子の移動が知られていますが、死んだ細菌から取り込むという手段もあると考えられています。

この水平伝播により、微生物は抗生物質耐性などの便利な形質を容易に獲得でき、農薬開発などの対策を困難にします。また、いったん獲得した形質が水平伝播で維持されれば、その形質を捨てて増殖を改善するということも起こりにくくなります。そのため、微生物は耐性を保持したまま、長期間にわたって脅威となり続ける可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボルドー液は、銅の機能を活用した農薬です。その主成分である銅イオンには多岐にわたる効果があります。まず、病原菌や細菌のスルフヒドリル酵素を不活性化することで強力な殺菌効果を発揮し、耐性菌の心配もありません。さらに、葉や果実の表面を覆って病原菌の侵入を物理的に防ぐ効果も持ちます。加えて、銅イオンは植物ホルモンのエチレン機能を促し植物を活性化させるほか、エリシターとして植物の免疫機構を刺激し、病気への抵抗性を向上させます。病原菌を「攻め」て殺菌し、植物自身を「守り」強くする、多機能な農薬です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ある地域で白絹病が蔓延。原因は、未熟な自家製堆肥の使用にあると考えられる。白絹病は高温多湿を好む糸状菌で、未分解有機物が多いと増殖しやすい。自家製堆肥は微生物万能説に基づきいい加減な管理で作られることが多く、結果として有害菌の温床となる可能性がある。対策として、堆肥の購入を推奨。購入する際は、製造元を訪れ、熟成処理の徹底と水分の除去を確認することが重要。重い堆肥は熟成不足の可能性が高く、病気を持ち込むリスクがある。適切な堆肥とハウス内の通気改善で白絹病対策を行うべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、乳酸菌がγ-アミノ酪酸(GABA)を生成するメカニズムと、その生理活性について解説しています。千枚漬けからGABA高生産性乳酸菌が発見され、グルタミン酸ナトリウム存在下でGABAを大量に生成することが示されました。GABAはグルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)によりグルタミン酸から合成され、この酵素はビタミンB6の活性型を補酵素として利用します。GADは人体にも存在し、神経伝達物質としてGABAが機能しています。食品中のGABAはリラックス効果を期待して添加される例が増えており、糠漬けにも含まれる可能性があります。GABAがそのまま神経に到達するかは不明ですが、前駆体であるグルタミン酸は旨味成分として重要です。乳酸菌自身にとってGABAがどのような役割を果たしているかは、今後の研究課題となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

非殺虫性のバチルス・チューリンゲンシス菌が生成する結晶性タンパク質「パラスポリン」が、ヒトの癌細胞を選択的に破壊することが九州大学の研究で判明した。このタンパク質は、培養した癌細胞を顕微鏡で観察すると破壊していく様子が確認できる。この発見は、以前話題になった遺伝子組み換え作物と土壌微生物の関係性を見直す契機となるかもしれない。土壌微生物が哺乳類に作用するタンパク質を生成する理由は不明だが、パラスポリンの安全性検証が進めば、癌治療や遺伝子組み換え作物の活用に新たな展開が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

従来の遺伝子組み換え(アグロバクテリウム法)は、特定の細胞を改変後、培養して個体に育てる手間があった。これに対し「フローラルディップ法」は、開花前の蕾にアグロバクテリウムを感染させ、受粉・受精を経て得られた種子から直接遺伝子組み換え株を育成できる。これにより、面倒な細胞培養が不要となる。

筆者は、遺伝子組み換えは微生物の特性を最大限に活用するもので、イメージされる精密なメス操作とは異なると指摘。植物に他生物の遺伝子が入ることも自然な現象と強調し、医学的応用が進む中で、遺伝子組み換えへの最低限の理解が不可欠だと訴える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アグロバクテリウム法による作物遺伝子組み換えは、同細菌のプラスミドを利用する。まずプラスミドから毒性遺伝子を除去し、目的遺伝子と薬剤耐性遺伝子を挿入する。改変プラスミドをエレクトロポレーション法でアグロバクテリウムに導入後、作物に感染させる。感染部位をカルス化させ、シャーレ上で培養しクローン植物を育てる。実際には煩雑なため、この方法は行われておらず、より簡便な手法が存在する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

細菌の中には、薬剤耐性などの情報を担うプラスミドという環状DNAを持つものがある。プラスミドは細胞分裂時に自己複製され、細菌同士でF因子というプラスミドをやり取りする現象も存在する。プラスミドを持つ細菌は、持たない細菌より分裂速度が遅く、薬剤がない環境では生存競争に不利となりプラスミドを捨てることもある。しかし一部の細菌がプラスミドを保持するため、薬剤への耐性は完全には失われない。アグロバクテリウムによる遺伝子組み換えも、このプラスミドの移動を利用している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬場の落ち葉は、保温効果により土壌温度を上昇させ、微生物の活性を向上させるため、土作りに有効である。著名な講師が「落ち葉は養分がないため無意味」と発言したことに著者は反論する。落ち葉の投入は、養分供給ではなく、保温による微生物活性向上、ひいてはPEON増加による団粒構造形成促進を目的とするため、土壌中の空気層を増やす効果も期待できる。根圏の温度上昇は植物の生理機能向上にも繋がるため、落ち葉投入は土壌の生物相を豊かにする上で意義深い。