大阪府高槻市で、知人の協力を得て肥料教室というものをしている。

肥料教室を始めようと思ったきっかけは、例えば窒素肥料というものがあるけれども、窒素肥料には様々な種類があって、それぞれの種類で肥効が異なるのだけれども、巷ではそれがひとまとめにされて使用されているのが勿体ないと感じていた事になる。

YouTubeやVoicy等でオンライン上で発信するという手もあったが、教室から挙がる質問が欲しかったので、近所で借りれそうな場所を探して教室を開いたが、予想通り良質な質問がたくさん集まり、それらを元にブログの投稿を続けている。

先日、下記のような質問があった。

太陽熱土壌消毒(太陽熱養生)という土壌消毒をしているが、地温を高めたら悪い菌は死滅し、良い菌は熱に強いので生き残るというのは正しいですか?

太陽熱土壌消毒というのは、土に中熟堆肥と水を加え、土を透明ビニールで多い、太陽熱によって地温を高めて土壌を消毒するという手法になっている。

土壌中にあるタネの死滅も狙えるそうだ。

先に書いておくけれども、薬剤や太陽熱問わず、土壌消毒をされている方で凄い成果を挙げている畑を見たことがないので、消毒という行為には両刃の刃的な要素があると思っている。

それを踏まえた上で、地温を高めたら悪い菌は死滅し、良い菌は熱に強いので生き残るだけれども、これは悪い菌と良い菌をしっかりと定義したら、この話は可能性が低いという結論になる。

悪い菌と良い菌についてだけれども、生物学の鉄則として、植物は糸状菌との攻防という話を持ち出しておく。

※人を含めた動物は細菌やウィルスの影響を大きく受ける

植物が生育する時に糸状菌の影響を大きく受けるというものだ。

影響というのは病気といった悪い意味もあり、共生という良い意味もある。

栽培者にとって悪い菌を植物寄生菌だと定め、良い菌を菌寄生菌や動物寄生菌に定めて話を進める。

植物寄生菌の方は堆肥の話題で頻繁に見聞きして、

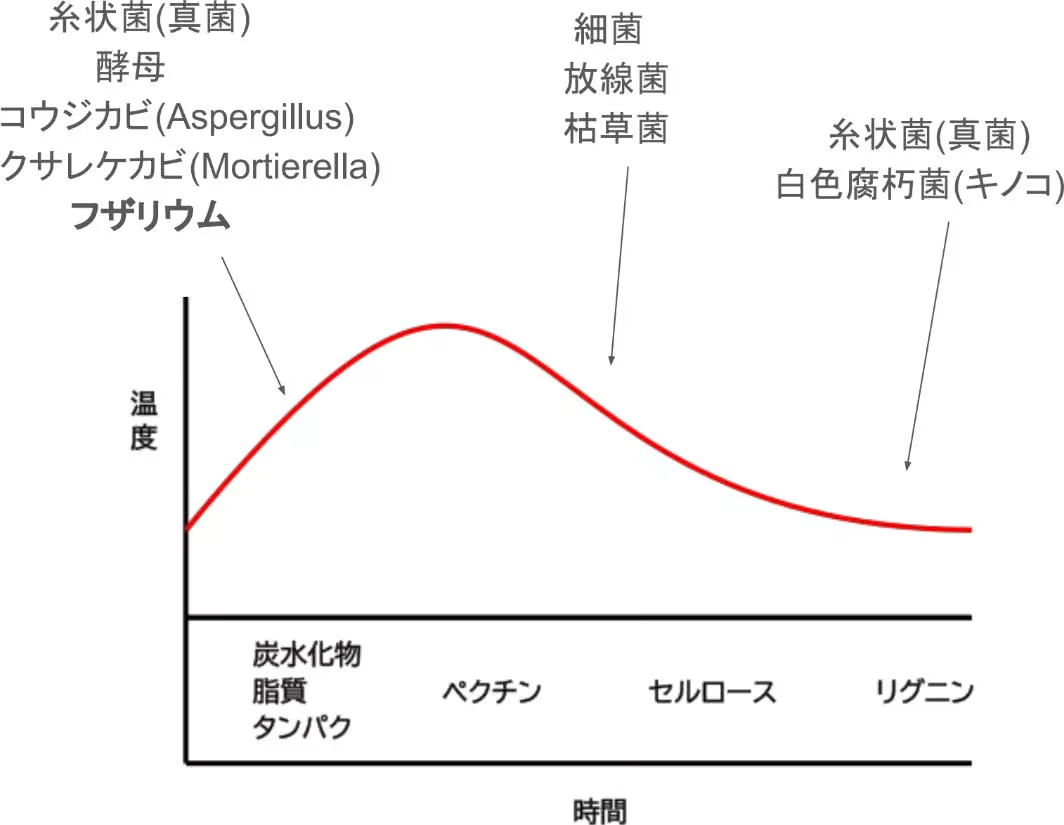

堆肥の熟成の際に温度が高まると、植物寄生菌(上の図であればフザリウム)は熱に耐えられず何処かにいってしまうそうで、地温の上昇で悪い菌は死滅するという内容は良しとする。

良い菌の方だけれども、植物寄生菌よりも耐熱性があるという報告を見たことがなく、大体は同じ温度帯で生息できなくなる可能性が高い。

であれば、良い菌も地温の上昇で死滅すると考える事が出来る。

おそらくだけれども、地温を高めたら悪い菌は死滅し、良い菌は熱に強いので生き残るの話の背景は、悪い菌をグラム陰性の病原性の細菌(軟腐病菌や青枯病菌)を指し、良い菌を枯草菌や放線菌を指している可能性が高いが、土の物理性と化学性がしっかりとしていれば良い(細)菌の影響は小さい。

悪い菌が死滅しているのだから良いのでは?と思うかもしれないが、トマト栽培の最大の課題の青枯病についてを見るの記事で触れたが、悪い(細)菌の方は土壌消毒で悪化する恐れがあるので、地温を高めたら悪い菌は死滅し、良い菌は熱に強いので生き残るという都合の良い話なんてものはないと言える。

太陽熱養生に関してはもう一つ懸念点があるが、それはまた別の機会で。

関連記事

土壌分析でリン酸の数値が高い結果が返ってきたら次作は気を引き締めた方が良い