/** Geminiが自動生成した概要 **/

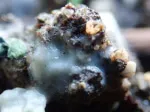

この記事は、味噌の熟成過程と米ぬかボカシ肥料の生成過程の類似性から、土壌中の腐植形成メカニズムを探る考察です。味噌の熟成におけるメイラード反応が土壌中の腐植生成にも関わっている可能性に着目し、米ぬかボカシ肥料の生成過程における経験を交えて論じています。著者は、米ぬか、油かす、石灰を混ぜて嫌気発酵させる米ぬかボカシ肥料の生成過程で、通常分解しにくいウッドチップが大量に混入しても、見事に熟成した経験を紹介しています。この経験から、嫌気発酵環境下では過酸化水素が発生し、リグニンを分解、その結果生じる黒色の液体が米ぬかに付着し褐色になる過程が、土壌中の腐植形成、ひいてはメイラード反応と関連があるのではないかと推測しています。そして、この米ぬかボカシ肥料の生成過程が、腐植形成を理解する重要な手がかりになる可能性を示唆しています。