/** Geminiが自動生成した概要 **/

里山近くの林縁でスギナを見つけた。スギナは酸性土壌を好むため、土壌の状態が悪い指標となるイメージがある。しかし、今回の場所は他の植物も生えており、劣悪な環境ではない。他の植物の合間を縫って生えていると推測される。スギナは石炭紀から存在する植物で、その祖先は巨大だった。現代でもシダ植物は多様な形態をしており、太古の環境を想像させてくれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

里山近くの林縁でスギナを見つけた。スギナは酸性土壌を好むため、土壌の状態が悪い指標となるイメージがある。しかし、今回の場所は他の植物も生えており、劣悪な環境ではない。他の植物の合間を縫って生えていると推測される。スギナは石炭紀から存在する植物で、その祖先は巨大だった。現代でもシダ植物は多様な形態をしており、太古の環境を想像させてくれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農業用パイプに使われる鋼は、石炭由来の瀝青炭から作られたコークスを用いて製造されます。コークスには鉄以外にも、酸化鉄、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化カリウム、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化チタンなどの不純物が含まれています。これらの多くは肥料成分ですが、酸化チタンの影響は不明なため、更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、家畜糞が水分減少と有機物分解により、べたつきからコロコロした状態へ熟成するメカベーションについて考察。特に「鉄触媒処理による熟成促進」の可能性を探ります。鉄(Ⅱ)が水と反応し活性酸素を生成、これにより有機物を急速に酸化させ、ポリフェノールからタンニン、腐植酸、地力窒素への変化を加速することで熟成が促進されると推測。ただし、鉄(Ⅱ)は大気中の酸素と反応しやすいため、資材としての利用には課題が残ると結んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

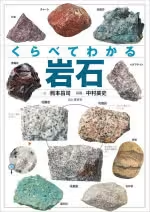

ミカン栽培の上級者は、良いミカンができる土地には青い石(結晶片岩)が多いことに気づき、土壌と母岩の関係に関心を寄せている。

しかし、素人が岩石を見分けるのは難しく、良い図鑑が求められていた。

「くらべてわかる岩石」は、似た岩石の見分け方が豊富で、結晶片岩も多数掲載。栽培技術向上に役立つこと間違いなし。

土壌の物理的特性を理解するには、岩石を構成する鉱物の化学的性質を解説した書籍も必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、単子葉の木本植物の成長の仕方に着目し、双子葉植物との生存競争における不利な点を指摘しています。

単子葉の木本は、先端だけに葉をつけ、下方に葉をつけないため、根元への遮光効果が期待できず、他の植物の成長を抑えにくいという特徴があります。

また、下部から再び葉を生やすことができないため、双子葉植物のように幹から枝を生やすことができません。

そのため、恐竜が闊歩していた時代には有利だったかもしれませんが、双子葉植物の登場により、その生存競争に敗れたと考えられています。

記事では、メタセコイヤなどの裸子双子葉植物が幹から枝を生やすことで、単子葉の木本よりも優位に立ったことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者はワラビを贈られたことをきっかけに、近所でワラビ採りが可能かどうか考察する。シダ植物であるワラビは、原始的な植物で、種子植物との競合を避け、林縁などの明るい場所に生育すると推測。さらに、撹乱された場所にも出現すると考え、過去のシダ植物観察の経験とワラビ栽培の情報を組み合わせ、候補地を絞り込む。その後、Wikipediaでワラビの生育環境が「攪乱された日当たりの良い場所」だと知り、自身の推測の正しさを確認する。最終的に、具体的な探索の前にシダ植物の知識を深める必要性を感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は庭にチョウを呼ぶため、アザミの種を集めている。しかし、アザミは種が熟すとすぐに飛散し、また雌雄異熟のため種採集が難しい。そこで新たな群生地を探し、傾斜地で群生を発見。中には白いアザミがあり、シロバナノアザミか、色素欠損の変異体ではないかと推測している。白い花を見ると、学生時代に教授から変異原で花の色が白くなると教わったことを思い出した。シロバナノアザミの種も欲しいが、周辺の花と異なる色で受粉できるのか疑問に思い、「花とミツバチの共進化、花の色」の記事を思い出した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ワインの熟成は、ブドウの成分、醸造方法、環境など様々な要素が複雑に絡み合い、時間の経過とともに変化する動的なプロセスです。熟成中に起こる化学反応により、色、香り、味わいが変化します。例えば、アントシアニンやタンニンなどのポリフェノールが重合し、色が変化したり、渋みが mellow になります。また、エステルやアセタールなどの香気成分が生成され、複雑な香りが生まれます。適切な温度、湿度、光の管理が重要であり、熟成期間はワインの種類やヴィンテージによって異なります。熟成により、ワインはより複雑で深みのある味わいを獲得します。しかし、全てのワインが熟成に適しているわけではなく、ピークを過ぎると品質は劣化します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サプリメントのミネラルブレンドに含まれる「銅酵母」は、酵母に銅を吸収蓄積させたものです。銅は単体で摂取すると毒性が強いため、酵母を利用することで安全に摂取できるよう工夫されています。酵母は細胞内に侵入した金属に対し、排出・隔離・キレート結合という3つの反応を示します。銅酵母の場合、メタロチオネインのようなキレートタンパク質と結合させて銅を蓄積させていると推測されます。つまり、サプリメント産業では、酵母の金属結合能力を利用したバイオテクノロジーが活用されているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

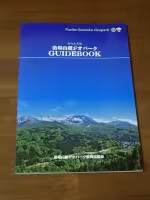

長野県栄村の小滝集落訪問をきっかけに、苗場山麓ジオパークのガイドブックを入手。ガイドブックによると、栄村南東の新潟県津南町結東に苗場山麓最古の地層とグリーンタフ(緑色凝灰岩)が存在するとのこと。結東は現在海から離れているが、太古の昔は海の近くだったためグリーンタフが形成されたと推測される。結東層は安山岩や玄武岩などが変質した緑色凝灰岩から成る。著者は兵庫県竹野海岸で見た鮮やかな緑色のグリーンタフを思い出し、結東のグリーンタフも同様のものか興味を持ち、現地訪問を計画している。信濃川北側はかつて海だったという情報にも触れ、日本列島の形成過程との関連を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

草刈り後、フェンス際でシダ植物がクズに囲まれているのが見つかった。シダは日陰のイメージだが、草刈りで日向に露出した。よく見ると、クズのツルがシダに巻き付いていた。

以前は草に隠れていたシダにまでクズが及んでいることに驚き、その貪欲さに感心する。クズはササをも覆い尽くすほど繁殖力旺盛だが、果たして弱点はあるのだろうか?

/** Geminiが自動生成した概要 **/

兵庫県丹波篠山市の川代恐竜街道では、2000年代中盤に大型草食恐竜「丹波竜」の化石が発掘された。この地域は現在も発展段階にあり、恐竜だけでなく地質や植物についても学べる貴重な場所となっている。下滝駅から東へ1.5kmの地点には発掘場所があり、近くには丹波竜の里公園がある。化石発掘地点周辺では、礫岩、砂岩、泥岩と流紋岩質凝灰岩の薄層、そして逆断層を観察できるなど、地質学的に貴重なフィールドとなっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は様々なシダ植物を観察した体験を通して、太古の地球環境への想像を掻き立てる内容です。大小様々なシダ、特に巨大なヒカゲヘゴに感銘を受け、その姿が古代の風景を彷彿とさせます。シダ植物が繁栄した時代、恐竜が闊歩していた世界を想像し、現代の植物相との比較から環境の変化、進化の過程に思いを馳せています。葉の形状や胞子の観察といった細部への着目も、古代の植物の生命力を感じさせる一助となっています。現代の都市環境の中で、太古の息吹を感じさせるシダ植物との出会いは、生命の歴史への感動と畏敬の念を抱かせます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

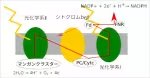

藻類の進化に関する書籍を元に、酸素発生型光合成誕生以前の生命活動について考察。太古の海ではFe²⁺イオンによる過酸化水素発生が頻繁に起こり、生物は自己防衛のため過酸化水素を分解するカタラーゼを獲得した。カタラーゼはマンガンを補酵素として利用する。後に酸素発生型光合成を担うマンガンクラスターもマンガンを利用しており、水から電子を取り出す構造がカタラーゼと類似していることから、レーンの仮説では、カタラーゼから光合成の機能が進化した可能性を示唆。仮説の真偽は今後の研究課題だが、マンガンが光合成において重要な役割を持つことは明らかである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニンジンに含まれるβ-カロテンは体内でビタミンAに変換され、視細胞でロドプシン合成に利用される。ロドプシンは光受容体で、光を感知し視覚情報を脳に伝える。興味深いことに、細菌にもバクテリオロドプシンという類似タンパク質が存在する。これは光エネルギーを利用して水素イオンを輸送するプロトンポンプとして機能する。ロドプシンとバクテリオロドプシンの類似性は、動物の視覚と細菌のエネルギー産生という一見異なる機能が、進化的に関連していることを示唆している。つまり、動物が植物の色素を利用する仕組みは、太古の生物が獲得した機能に根ざしていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

林床でシダとササのせめぎ合いが観察された。先に群生していたシダに対し、後から侵入したササが中心部で勢力を拡大している。ササの茂る場所は日当たりが良く、シダは日陰へと追いやられている様子が見て取れる。かつて栄華を誇ったシダは、被子植物の台頭によって生育場所を制限されている。この状況は、裸子植物を駆逐した被子植物のように、将来的に新たな植物群によって被子植物が淘汰される可能性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事はシダ植物の観察を通して、太古の地球環境、特に石炭紀の巨大シダ繁栄と大量の石炭形成について考察している。現代のシダの根元構造を観察し、リグニン質の塊から葉が伸び、枯れた葉が堆積することで塊が成長していく様子を記述。石炭紀にはリグニンを分解する生物が存在せず、巨大シダの遺骸が分解されずに堆積し、石炭になったと推測。当時の土壌は現代とは異なり、リグニンの分解がないため形成されていなかった可能性にも言及。さらに、P/T境界における大量絶滅と酸素濃度の関係、恐竜誕生への影響にも触れ、スギナの強靭さを太古の環境の名残と結びつけて考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「植林・植樹の前に」は、ハゲ山への安易な植林では木が定着しにくい現状に警鐘を鳴らしています。筆者は「大地の五億年」などの書籍や生態学の知見から、健全な森の形成には、まずシダや低木といった下草が先に充実し、腐植を蓄積させ、湿潤な環境を整えることが不可欠だと強調。この環境作りには草が密に茂る状態が先行するため、特にススキのようなイネ科の草の種を蒔くことから始めることが、ハゲ山の植林における最適解だと提言しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ペルム紀末から三畳紀初期にかけて、海洋無酸素事変と呼ばれる現象が起きた。石炭紀に大気中の酸素濃度が上昇したが、リグニン分解生物の出現で酸素濃度は低下したものの、石炭の埋蔵により地球全体では酸素は多かったはずだった。しかし、活発な火山活動により、メタンハイドレートを含む堆積岩が溶解し、大量の炭素が放出。地球全体で酸素濃度が急減し、二酸化炭素濃度が急増した。結果、大型単弓類は絶滅したが、酸素利用効率の良い小型爬虫類は生き延び、後の恐竜繁栄に繋がる可能性を秘めていた。この火山活動とメタンハイドレートの関係は、日本科学未来館のdeep scienceでも解説されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大雨は河川を通じて土壌中の有機物を海底へ運び、炭素を固定する役割を持つ。土壌中の有機物は海底の嫌気的環境でバクテリアやメタン生成アーキアによってメタンに変換される。この過程で二酸化炭素は減少し、酸素が増加する。生成されたメタンは海底の低温高圧環境下でメタンハイドレートとなる。つまり、雨は大気中の二酸化炭素濃度調整に寄与していると言える。一方、現代社会では大雨による水害が増加傾向にある。これは大気中の二酸化炭素濃度調整のための雨の役割と関連付けられる可能性があり、今後の水害増加に備えた対策が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

恐竜の巨大化と石炭紀の酸素濃度上昇の関係について考察した記事。石炭紀にはリグニン分解生物が存在せず、植物の死骸が石炭として大量に堆積、大気中の酸素濃度が上昇した。しかし、恐竜が繁栄した中生代と石炭紀の間にはP-T境界と呼ばれる大量絶滅期があり、酸素濃度が急激に低下したとされる。そのため、恐竜の巨大化は石炭紀の高酸素濃度が直接の原因ではなく、酸素利用効率の高い種が生き残った結果の可能性が高いと推測している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石炭とその燃えかすを観察した著者は、石炭の成り立ちとエネルギー効率について考察している。石炭は太古の植物の遺骸が地中で変成したもので、泥炭から褐炭、瀝青炭、無煙炭へと石炭化が進むにつれ、カロリーが高くなる。石炭の高い熱量は、植物が持つリグニンという成分に由来すると考えられる。現代のバイオマス燃料研究は、木材を効率的に利用する方法を探求しているが、それは石炭の成り立ちを理解することで、木材を高速で無煙炭のような高カロリー燃料に変換する技術へのロマンを感じさせる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「星屑から生まれた世界」で紹介されているアーヴィング-ウィリアムズ(I-W)系列は、微量要素の化学的性質と生物学的役割の関係性を示す。化学データでは銅イオンの陰イオンへの結合力が最も強く、他イオンと結合し不活性化させる危険性がある。一方、生物学データでは細胞内銅イオン濃度は最低で、生物が銅の毒性を回避している様子がわかる。I-W系列は、マンガンから亜鉛にかけての微量要素の必要量と過剰害の傾向を理解するのに役立ち、植物における微量要素の役割の理解を深める視点を提供する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、アミノ酸の理解を深めるための新たな視点を提供する書籍「アミノ酸 タンパク質と生命活動の化学」を紹介しています。著者は薬学の専門家で、アミノ酸を薬の前駆体として捉え、トリプトファンからオーキシンが合成される過程などを解説しています。この視点により、アミノ酸の側鎖の重要性や、カルボニル基やアミノ基の存在による酸性・塩基性の理解が容易になります。著者は、この本と「星屑から生まれた世界」を併せて読むことで、生物への理解が深まると述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保肥力について、石の構造と風化による影響に着目した考察。鉱物の同型置換と破壊原子価による保肥力の仕組みを説明し、大鹿村の中央構造線露頭見学で得た知見を紹介。学芸員との会話から、玄武岩質の土壌と泥岩質の土壌の特性比較、特に泥岩に含まれる太古の有機物由来の肥沃性への期待が示唆される。堆積岩である泥岩の形成過程を解説し、風化によって砂、粘土、有機物が含まれる泥岩が、土壌への有効な有機物を供給する可能性について考察している。関連として、泥炭土や客土の話題にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボルドー液は、硫酸銅と消石灰の混合溶液から成る農薬である。硫酸銅は胆礬(硫酸銅(II)五水和物)を原料とし、酸化帯に存在し水に溶けやすい。消石灰は炭酸石灰から生成され、土壌pH調整に用いられる。ボルドー液は、消石灰の石灰乳に硫酸銅を加えて作られる。酸性条件で活発になるカビ対策として、硫酸銅の銅イオンの殺菌力を利用しつつ、消石灰でアルカリ性にすることで、酸性環境を好むカビの繁殖を抑える効果が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ボルドー液は、硫酸銅と消石灰を混ぜて作る殺菌剤で、19世紀末にフランスのボルドー地方でブドウのべと病対策として開発されました。銅イオン(Cu²⁺)は殺菌効果を持ちますが、植物にも有害です。そこで、消石灰を加えて水酸化銅(II)を生成し、銅イオンの溶出速度を調整することで、植物への毒性を抑えつつ殺菌効果を発揮します。ボルドー液は、現在でも有機農法で広く利用されている、歴史ある銅製剤です。銅の結合力の強さは諸刃の剣であり、生物にとって必須であると同時に過剰になると有害となるため、その微妙なバランスが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃道となったアスファルトの隙間から伸びる草の生命力に注目し、自然の力強さを描いています。道路の縁、修繕跡、ひび割れといった僅かな隙間に根を下ろし、アスファルトを徐々に弱らせていく様子から、人工物もいずれ自然に還るという事実を考察しています。アスファルトの原料が石油の残油であることをWikipediaで調べ、それが太古の生物の死骸由来であることに思いを馳せ、道路が死骸の油で覆われているという少しホラーな視点も提示しています。そして、人工物も自然由来の原料から作られていることを再認識し、アスファルトに挑む草の種類をイネ科かカヤツリグサ科と推測しています。最後に関連として緑肥に関する記事へのリンクを掲載しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の原料調査から石への興味が湧き、建築資材としての石、特に壁土に着目した筆者は、飲食店の壁土に小石を見つける。過去に建築家から、珪藻土の壁は湿気を吸放出するため、調理の多い店舗で木材の劣化を防ぐのに有効だと教わった経験を記す。珪藻土は藻類の死骸が堆積した二酸化ケイ素で、石材の主要成分でもある。筆者は石材への関心を深め、グリーンタフや火山灰土、シリカゲルなどの関連情報にも触れている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中のアルミニウムは、腐植の分解を抑制し土壌中に長期間貯蔵する役割を果たす。腐植は植物遺体などが微生物によって分解されたもので、土壌の肥沃度や保水性に大きく貢献する。しかし、腐植は微生物によってさらに分解され、二酸化炭素として大気中に放出される。アルミニウムイオンは、腐植の分子と結合し、微生物による分解から守る。特に酸性土壌ではアルミニウムイオンが溶出しやすく、この保護作用が顕著になる。このメカニズムは、土壌炭素貯留の観点から地球温暖化対策としても重要である。アルミニウムと腐植の相互作用を理解することは、持続可能な農業や環境保全に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑作を続けると土壌中の鉱物が溶脱し、作物に悪影響が出る。昔は米と野菜の転作、特に水田に川から水を引くことで、川水に含まれるミネラルが供給され、土壌の鉱物不足を補っていた。また、洪水も新しい鉱物を運ぶ役割を果たしていたが、洪水を人為的に再現する手段として川砂客土が生まれた。川砂はミネラル豊富な一次鉱物が多いが、二次鉱物への風化には時間がかかる。つまり、川砂客土は、水田稲作における川からのミネラル供給や、洪水による新たな鉱物の供給を人為的に再現し、土壌のミネラルバランスを維持するための伝統的な手法と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枯れたエノコロの穂は、通常は種子が落ちて脱粒しているはずだが、中には種子が残っているものもある。これは脱粒性の欠損によるもので、一見、鳥に食べられるリスクが高まるため不利なようにも思える。

しかし、この脱粒しない性質も生存戦略の一つと考えられる。全ての種子が落ちてしまうと、生育に適さない環境だった場合に子孫を残せない。一部の種子を穂に残しておくことで、環境が好転した際に、親株の近くで発芽し、生き残る確率を高めていると考えられる。つまり、脱粒しない種子は、環境変化への備えであり、子孫繁栄のための保険のような役割を果たしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、アサガオの花弁の形状について考察しています。切咲と呼ばれる花弁が切れ込んだアサガオと、曜白と呼ばれる白い模様が入ったアサガオを比較し、曜白の白い部分をなくすと切咲に似た形になることから、アサガオの祖先は5枚の花弁を持つ花だったのではないかと推測しています。また、葉のギザギザは細胞死による調整の結果であるという例を挙げ、曜白の模様も太古の記憶を呼び覚ました結果である可能性を示唆しています。

次の記事「茎が筒状になれたことは大きな革新だったはず」の内容は提供されていませんので要約できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチョウの黄葉は縁からではなく中央から始まる。養分回収時の一般的な葉の黄化は縁から始まるため、この現象は特異である。イチョウは生きた化石で、精子と卵子で受精するため、昆虫や鳥を引き付けるための模様とは考えにくい。中央から黄化する理由は不明だが、被子植物に見られる縁からの黄化は植物の進化における大きな進歩だったのかもしれない、と考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫の秋、稲刈り真っ只中だが、芝生に生えた稲は誰にも収穫されず、鳥にも食べられずに穂に実をつけたままでいる。せっかく実をつけたのに、地に落し来年発芽することを願っているだろうに、米は目立つため収穫されたり鳥に食べられたりする。さらに、稲は穂の毛が短く収穫しやすいよう品種改良されたため、成長の自由もない。そんな稲の姿を見て、作者は複雑な気持ちを抱いている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの稲穂はどれも背丈が揃っている。肥料が均一でもここまで揃うのは不自然で、人の育成環境を均一化してもこうはならない。これは収量や耐病性だけでなく、背丈の揃いやすさも選抜基準にしているからだ。背丈が揃うと機械での管理が容易になる。しかし、耐病性を持つ稲ばかりを選抜していくことは、多様性を失い、新たな病気が発生した際に壊滅的な被害を受けるリスクを高める可能性があるため、危険ではないかと筆者は危惧している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲穂を見て、農耕における最大の品種改良は「脱粒性の欠損」だと感じた。熟しても種子が落ちないため、コンバインで一斉に収穫できる。これは、少ない労力で多くの収穫を得られるようになったことを意味し、人類にとって革命的な発見だった。太古の人々は、脱粒しない株を偶然発見したのだろう。鳥に食べられないよう種子が落ちる性質を失った稲は、本来不利だが、人間にとっては効率的な収穫を可能にした。この偶然の発見が、農耕文化の発展に大きく貢献したと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

糺の森は、京都市左京区にある下鴨神社の境内林で、原生林に近い照葉樹林が広がる貴重な森です。約12万4千平方メートルの広さを持ち、樹齢200年から600年の木々が約600本も茂り、古代の糺の池を中心とした自然景観が保存されています。

歴史的には、下鴨神社の祭神である賀茂建角身命が降臨した聖地とされ、古代より神聖な場所として崇められてきました。中世には荒廃しましたが、江戸時代に徳川家光によって糺の森の復興が行われました。

現在も、下鴨神社の神事と深く結びついており、文化的・歴史的にも重要な場所です。貴重な動植物が生息し、市民の憩いの場としても親しまれています。 森の名称「糺」は、真実を糺す(問い正す)という意味を持つとされています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風による濁流を見て、古代エジプトのナイル川氾濫の話を想起した。氾濫は人命を奪う一方で、肥沃な土壌をもたらし豊作につながっていた。ある国王が治水工事を行った結果、土壌への栄養供給が絶たれ飢饉が発生したという。濁流が運ぶ土砂、特に川砂に含まれる鉱物が農作物に必要な成分だった。現代では重機を用いることで、氾濫の被害なく必要な土砂を確保できる。