/** Geminiが自動生成した概要 **/

信号待ちで、途中で茎が「思いっきり折れて」いながらも、再び太陽に向かって力強く伸びる草を見つけた筆者。連日の猛暑で人間社会が狂っていく中でも、この草の先端は全く萎れていないことに驚きを覚えます。おそらく維管束系が生きており、再生能力で生命を繋いでいると推測。どんな逆境でも生きることを諦めないその姿は、「この手の強い草は生き残る」という確信を与え、困難に直面しても立ち直るたくましい生命力に深く感銘を受け、見習うべきだと感じた様子を綴っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

信号待ちで、途中で茎が「思いっきり折れて」いながらも、再び太陽に向かって力強く伸びる草を見つけた筆者。連日の猛暑で人間社会が狂っていく中でも、この草の先端は全く萎れていないことに驚きを覚えます。おそらく維管束系が生きており、再生能力で生命を繋いでいると推測。どんな逆境でも生きることを諦めないその姿は、「この手の強い草は生き残る」という確信を与え、困難に直面しても立ち直るたくましい生命力に深く感銘を受け、見習うべきだと感じた様子を綴っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハナミズキの冬芽を観察した記録。枝の先端にアサガオの実のような形の冬芽ができ、丸っこい部分は総包片で中に花芽を含む。尖った脇芽は芽鱗に守られている。春には中央に花が咲き、両端に葉が生えるようだ。参考にしたウェブサイトによると、先端の丸い部分には花芽のみで葉芽は含まれない。今後の観察で春の開花の様子を確認予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端に生えたキク科の植物の葉の付き方に疑問を持った。下部は葉が密集するのに、上部は葉がほぼない。花付近の葉は千切れたのか、そもそも生長しなかったのか、中途半端な状態だった。株の下部の脇芽も、花付近は葉がなく、葉から離れた場所は小さな葉があった。この植物は、このような葉の付き方で生長するのか、それとも他の要因があるのか、疑問が残った。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風対策とESGは、企業が気候変動にどう対応するかが問われる時代において、密接に関係しています。台風による経済損失は甚大で、企業はサプライチェーンの混乱やインフラ損傷などのリスクに備える必要があります。ESG投資家は、企業が台風対策を事業継続計画に組み込み、環境や社会への影響を考慮した対策を講じているかを重視します。具体的には、再生可能エネルギーの活用、建物の耐風性向上、防災訓練の実施などが挙げられます。企業は、ESGの観点を取り入れた台風対策を行うことで、企業価値を高め、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秋の七草の一つ、クズは、マメ科の植物で、他の植物に絡みつきながら成長することで知られています。クズのツルは、後から伸びてきたツルが先に伸びたツルに巻き付くことで絡み合います。

さらに、ツルの接地点からは脇芽が発生し、二本のツルがV字型に成長することで、先に伸びたツルをしっかりと固定します。このように、クズは複雑な絡み合いを作り出すことで、他の植物の上を覆い尽くすように成長していくのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、単子葉の木本植物の成長の仕方に着目し、双子葉植物との生存競争における不利な点を指摘しています。

単子葉の木本は、先端だけに葉をつけ、下方に葉をつけないため、根元への遮光効果が期待できず、他の植物の成長を抑えにくいという特徴があります。

また、下部から再び葉を生やすことができないため、双子葉植物のように幹から枝を生やすことができません。

そのため、恐竜が闊歩していた時代には有利だったかもしれませんが、双子葉植物の登場により、その生存競争に敗れたと考えられています。

記事では、メタセコイヤなどの裸子双子葉植物が幹から枝を生やすことで、単子葉の木本よりも優位に立ったことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

単子葉の木は、一度葉が落ちた場所からは再び葉が生えず、先端部分だけで成長するため、縦に伸びるだけのシンプルな構造になります。一方、双子葉植物は脇芽を持つことで、既に葉が生えている場所から枝を伸ばすことができます。この脇芽の存在が、双子葉植物の複雑な形状と多様な進化を可能にしたと言えるでしょう。脇芽の獲得は、植物の進化における大きな転換点だったと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

目立つ放射状に花を咲かせたアワダチソウらしき植物を発見。上から見ると多数の枝分かれが目立ち、横から見ると一本の株から多くの枝が出ている。通常、植物は頂芽優勢で頂端の成長が優先されるが、この植物はそれが機能していない。頂端部は萎れており、原因は不明。頂芽優勢に関する以前の記事へのリンクも掲載されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトへのケイ素施用は、病害抵抗性や品質向上に効果的である。ケイ素は細胞壁に沈着し、物理的な強度を高めることで病原菌の侵入を防ぎ、葉の表面にクチクラ層を形成することで病原菌の付着も抑制する。また、日照不足時の光合成促進や、高温乾燥ストレスへの耐性向上、果実の硬度や糖度向上、日持ち改善といった効果も期待できる。葉面散布は根からの吸収が難しいケイ素を効率的に供給する方法であり、特に土壌pHが高い場合に有効である。トマト栽培においてケイ素は、収量と品質の向上に貢献する重要な要素と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの一本仕立ては、主茎以外の脇芽を全て取り除くことで、一本の細長い茎に仕立てる栽培方法。脇芽は葉の付け根に発生し、放置すると枝になるが、早期に取り除くことで枝の発生を防ぐ。一本仕立ては、果実の個数は減るものの、一個あたりの品質が向上するため、大玉トマトで採用される。二本仕立ては一本の脇芽を残して育てる方法で、中玉トマトに適している。仕立ての利点は、木全体への受光効率の向上。特にナス科のトマトは下の葉が大きく長持ちするため、下葉への受光は大きなメリットとなる。注意点については次回解説。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培は、果実収穫、水分量による品質変化、木本植物を草本として扱う点、木の暴れやすさから難しい。ナスは「木の暴れ」が少ないため、物理性改善で秀品率が向上しやすい。トマトは木本植物だが、一年で収穫するため栄養成長と生殖成長のバランスが重要となる。窒素過多は栄養成長を促進し、花落ち等の「木の暴れ」を引き起こす。これは根の発根抑制とサイトカイニン増加が原因と考えられる。サイトカイニンを意識することで、物理性改善と収量増加を両立できる可能性がある。トマトは本来多年生植物であるため、一年収穫の栽培方法は極めて特殊と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

神社で小さなドングリを見つけ、特徴から木の種類を調べた。殻斗が大きく、葉は厚く光沢があり常緑樹。図鑑でシラカシに似ているが小さすぎる。殻斗の縞模様からカシ類に絞り、イチイガシを発見。アク抜きせずに食べられるドングリで、神社によく植林されるという記述も一致。救済植物の可能性も考えられる。神社の奥には弥生時代の遺跡があることも付記。最終的に、この木が本当にイチイガシかどうかは確証を得られていない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

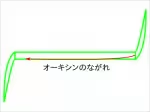

イネの秀品率向上には不定根の発生が重要である。植物ホルモン、オーキシンとサイトカイニンの相互作用が根と脇芽の成長に影響する。オーキシンは根の成長を促進し、サイトカイニンは脇芽の成長を促進する。オーキシンは細胞増殖を調整することで、茎の光屈性や根の重力屈性といった器官形成にも関与する。細胞壁の緩みや核の位置の変化による局所的な細胞分裂の調整は、今後の課題として残されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

小学校の夏休みアサガオ観察で、成長が遅い原因を考察。根元に注目すると、多数の不定根やこれから発生しそうな突起を発見。浅植えや根の障害が原因として考えられる。さらに、根が紅色に着色していることを指摘。これはサツマイモ同様、アントシアニン色素によるもので、根のストレス軽減のために蓄積されていると推測。不定根の発生と紅色の根は、アサガオがストレス環境にあることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネは品種改良を通してサイトカイニン含量が増加し、収量向上に繋がった。サイトカイニンは分げつ伸長や養分転流に関与する重要な植物ホルモンだが、根の伸長は抑制する。高校生物で学ぶ「サイトカイニンは根で合成」は少し不正確で、実際は地上部で合成されたiP型サイトカイニンが根に運ばれ、tZ型に変換されて地上部へ送られ作用する。根の栄養塩が豊富だとtZ型への変換が促進され、サイトカイニン活性が高まる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの分げつ(脇芽)は収量に直結する重要な要素であり、植物ホルモンが関与する。根で合成されるストリゴラクトンは分げつを抑制する働きを持つ。ストリゴラクトンはβ-カロテンから酸化酵素によって生成される。酸化酵素が欠損したイネは分げつが過剰に発生する。レンゲ米は発根が優勢でストリゴラクトン合成量が多いため、分げつが少ないと考えられる。また、窒素同化系酵素も分げつ制御に関与しており、グルタミン合成酵素(GS1;1)が過剰発現したイネは分げつ数が減少する。これはGS1;1がサイトカイニン生合成の律速酵素を阻害するためである。つまり、窒素代謝と植物ホルモンは相互作用し、分げつ数を制御している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチゴの果実の着色は、アントシアニンというポリフェノールの一種によるものです。アントシアニンは、紫外線から植物体を守る働きや、受粉を媒介する昆虫を誘引する役割も担っています。イチゴ果実のアントシアニン生合成は、光、温度、糖などの環境要因や植物ホルモンの影響を受けます。特に、光はアントシアニン合成酵素の活性化を促すため、着色に大きく影響します。品種によってもアントシアニンの種類や量が異なり、果実の色や濃淡に差が生じます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷のクズは、つるを伸ばして広範囲に勢力を拡大し、他の植物に巻き付いて高い場所を占拠する。まるで戦略的に拠点を築き、有利な場所を確保してから周囲を攻めるかのようだ。弱点としては、見通しの良い場所に根元があるため、そこを切られるとダメージを受ける点が挙げられる。しかし、クズは不定根によって再生するため、根元を切られても簡単には枯れない。その繁殖力と生命力の強さから、河川敷の覇者と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「豪雨ニモマケズ、暴風ニモマケズ」と題されたこの記事は、2週間前の豪雨で増水した川が平常水位に戻った様子をレポート。一度浸水し、流れに沿って倒れた川辺の草が、上部は緑を保ち、根元からは新しい脇芽を出しているたくましい姿を映し出す。この生命力に「強いな」と感嘆し、筆者は、人間の文明が気候を変える中でも、植物はうまく適応したり、時には休眠したりして、したたかに生き抜いていくのだろうという考察を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

除草された畑で、ヤブガラシが1本生き残っていた。抜かれた際に土の上に放置され、不定根を生えて根付いたようだ。周囲に他の植物がないため、不安定な不定根の状態でも生育できている。ヤブガラシは繁殖力の強い植物だが、土壌が肥沃になると姿を消すという矛盾。その理由は、土壌が豊かになると、他の植物との生存競争に負けてしまうためと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、植物ホルモン「サイトカイニン」と「オーキシン」の働きに触れながら、土作りにおける新たな視点を提示しています。

植物は根の周辺に窒素系の栄養塩が多いと、サイトカイニンが活発化し発根が抑制され、シュート(枝葉)の形成を優先すると説明。これは栽培において、初期生育の重要な要因である発根を妨げ、植物にとって不利な状態を招きます。

速効性の水溶性肥料がこの栄養塩にあたり、NPK計算主体の慣行施肥や、硝酸態窒素を多く含む熟成牛糞堆肥の使用によって、発根抑制を引き起こす可能性を指摘。既存の施肥設計を見直し、発根抑制を回避する新たな概念の必要性を提言しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の成長に不可欠な最重要ホルモン「オーキシン(IAA)」の生合成経路を詳しく解説した記事です。芳香族アミノ酸「トリプトファン」が、シキミ酸経路を経てオーキシンへと変換される過程を化学構造を交えて紐解きます。トリプトファンのインドール環がIAAの骨格となり、アミノ酸共通部分が酢酸基に変わることでオーキシンが生成される仕組みを紹介。オーキシンは根の形成や脇芽の抑制など、植物の多様な生理作用を司りますが、その複雑な働きは前駆体トリプトファンだけでは説明しきれない深さを持つことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

線路の過酷な環境に生きる植物の逞しさを観察した記録。線路と線路の間の僅かな空間に、複数株の植物がたくましく根を下ろしている。特に注目すべきは、右側の植物は三株が密集している可能性があり、それぞれが花を咲かせていることから独立した個体であると推測される。線路脇という過酷な環境は、畑のような快適な環境とは異なり、強靭な少数の植物だけが生き残る。石が敷き詰められた環境でも、隙間を縫って力強く生える植物の姿は、生命の力強さを改めて感じさせる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「みなを抑えこむように脇芽」は、植物の頂芽優勢と脇芽抑制のメカニズム、そしてその打破について考察している。頂芽はオーキシンを生成し、これが茎を通って下方に移動することで脇芽の成長を抑制する。しかし、植物ホルモンのサイトカイニンや、環境ストレス、頂芽の損傷などは、この抑制を解除し、脇芽の成長を促進する。記事では、一本の茎に多数の脇芽が密集して発生している様子 observedされ、これは通常の頂芽優勢と矛盾するように見える。密集した脇芽は、頂芽の喪失や環境変化への応答、あるいは特定の遺伝子変異の可能性を示唆している。通常の成長パターンからの逸脱は、植物の生存戦略や適応メカニズムの複雑さを浮き彫りにする。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大きな葉を持つ植物は、その葉によって下方の植物の受光を遮ってしまう。しかし、後ろに控える植物は隙を狙っている。写真のように、大きな葉の切れ間から枝を伸ばし、光を求めて上に伸びるのだ。大きな葉はもはやこれ以上成長できないため、後ろの植物の成長を阻むことはできない。つまり、大きな葉を持つことが必ずしも有利ではない。小さい葉で柔軟に枝を伸ばす植物の方が、生存競争において優位に立てることもある。植物の世界では、常に静かな争いが繰り広げられているのだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は土壌微生物と共生関係にあり、光合成産物と有用有機化合物を交換する。枯草菌の中には植物ホルモンのオーキシンを合成するものがあり、植物の根張りを促進する。オーキシンは植物の頂点で合成され根に届くまでに消費されるため、土壌中の枯草菌由来のオーキシンは根の成長に重要。枯草菌を増やすには、彼らが得意とする環境、つまり刈草のような環境を作る必要がある。納豆菌の例のように、特定の資材が豊富にあれば微生物は爆発的に増殖しコロニーを形成する。したがって、牛糞主体の土壌改良は、枯草菌の増殖には適さず、植物の生育促進には刈草成分が豊富な土壌が有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネキリムシの攻撃を受けたアサガオの茎。卵の殻で防御を試みるも、傷は完全には治癒しなかった。しかし、その傷口から不定根が発生。通常、不定根は節から発生するが、今回は傷口を塞ぐ過程で形成された万能細胞「カルス」から生じた。せっかく発生した不定根が乾燥しないよう、土をかぶせて保護した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園の朝顔展で展示されていた「枝垂れアサガオ」は、通常の朝顔と異なり、つるが巻き付かず垂れ下がる性質を持つ。通常のアサガオは光感受性により上へ伸び、周囲に巻き付くが、枝垂れアサガオはこの性質を失っている。これは巻き付く行為自体が光の影響を受けている可能性を示唆する。枝垂れアサガオの光感受性の欠如は、植物ホルモン・オーキシンとの関連が推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

線路沿いの過酷な環境で逞しく生きる草は、上部に枝を集中させている。成長著しい枝の葉は薄緑色で、盛んに蒸散を行うため、根からの水の吸い上げも活発だ。しかし、下の葉は元気がない。枝への水分の集中が原因で、下の葉まで行き渡らないのだろうか。それとも、枝が成長したため、下の葉の養分を回収し枯れようとしているのか。あるいは、茎を直射日光から守るための防御策なのか。いずれにせよ、この草の生存戦略の一端が垣間見える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

線路沿いの背の高いキク科の草は、上部で枝分かれする。頂芽優勢が弱く、他の草丈を越えたところで脇芽を出し、周囲を覆うように葉を広げている。これは、強風への抵抗力を高めるためと考えられるが、頭でっかちな形状は折れやすいようにも見える。周りの草が支えになる可能性もあるが、周囲の状況に応じて脇芽を出すことから、頂芽優勢はオーキシンの抑制のみでは説明できないと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒルガオ科の植物は非常に強い。蔓で他の植物に巻き付いて成長し、アサガオは品種改良にも利用された。中でもサツマイモは荒れ地でも育つほどで、不定根と脇芽の発生が旺盛なため挿し木で簡単に増やせる。しかし、遺伝的多様性が低いため病気に弱い欠点も持つ。さらに、根などに共生する窒素固定細菌のおかげで、空気中の窒素を利用できるため、肥料分の少ない土地でも生育できる。ヒルガオ科の植物は、繁殖力と環境適応力の高さで、その強さを示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

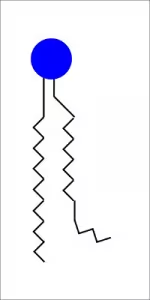

植物の茎が折れると、折れた部分から不定根が生える。これは、茎の先端で生成されるオーキシンが関係している。オーキシンは茎の伸長を制御し、先端に近いほど高濃度で伸長を促進、離れるほど抑制する。茎が水平になると、オーキシンは下側に集まり、下側の伸長は抑制され、上側は通常通り伸長することで茎は上向きに曲がる。同時に、オーキシンが抑制的に働く部分では側根と不定根の発生が促進されるため、折れた茎の下側から不定根が生える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シロツメクサは匍匐茎で広がるが、一見すると複葉が一箇所から束のように生えているため、匍匐茎からの発生と矛盾するように見える。しかし、実際には茎が非常に短く、ロゼット状になっているため、この現象が起きる。

本来、脇芽は葉と茎の間から発生するが、シロツメクサは茎が短いため、複葉が全て同じ場所から出ているように見える。これは直立型のアカツメクサでも同様に見られる。つまり、シロツメクサは匍匐しながらも、各節間の茎が極端に短縮したロゼット型の生育形態も併せ持っていると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の原基には、茎や枝が切断されて土に接触した場合、不定根を発生させる機能がある。これは、動物に食べられたり、倒れたりして茎が折れても生き残るための仕組みである。倒れた植物は、再び上へと成長を始めるが、この時、地面に接した部分の原基から不定根が発生し、植物体を支える。さらに、茎が地面から完全に離れてしまった場合でも、不定根によって再び根を張り、生き続けることが可能になる。つまり、不定根は植物にとって、最後の手段として重要な生存戦略となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の脇芽は、先端から分泌されるオーキシンによって発生が抑制されている。オーキシン濃度は先端から下方へ薄くなるため、通常は下部の脇芽から発生する。しかし、先端が損傷するとオーキシン供給が絶たれ、上部の脇芽から順に成長を始め、損傷前の先端の役割を代替する。これは、植物が草食動物などによる先端の食害後も生き残るための戦略である。脇芽の多様性は、様々な環境に適応するための進化の結果と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の枝変わりは、枝にある原基から発生する新たな枝が、親株と異なる遺伝形質を持つ現象です。これは原基の万能性によるもので、枝が別個体のように振る舞い、突然変異を起こすことで多様な形質を生み出します。記事掲載の写真では、葉緑素が欠如した黄色の枝が親株から発生しており、枝変わりの例を示しています。この枝を挿し木すれば、黄色の葉を持つ個体を増やすことができます。植物は、この枝変わりによって環境への適応力を高めています。動物では難しい万能細胞も、植物では自然に存在し、様々な可能性を秘めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、植物の「脇芽」と「挿し木」の関係について解説しています。植物の茎には「原基」があり、そこから葉、根、枝(脇芽)が発生します。脇芽は別個体のように扱うことができ、挿し木はこの性質を利用した技術です。

挿し木は、脇芽を伸ばした枝を土に挿すことで、原基から根(不定根)が発生し、新しい個体として成長させる方法です。ソメイヨシノの増殖などに使われています。

脇芽は茎と葉柄の間に発生する、葉と茎を持った枝のような部分(シュート)です。このシュートを土に挿すと不定根が発生します。

サツマイモは、この挿し木がよく使われる作物の代表例です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

複葉を理解すると脇芽の位置が正確に把握できる。一般的に脇芽は茎と葉の付け根から発生するが、複葉の場合、小葉一枚一枚ではなく、複葉全体の付け根から脇芽が発生する。一見すると小葉の付け根から脇芽が出ているように見えるが、実際は複葉の基部から出ている。この規則はダイズなど複葉植物の芽かき作業で実感できる。小葉ではなく複葉全体を一つの葉として捉えることで、脇芽の位置を正しく理解できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販の勉強会で、植物の形態(単子葉・双子葉、脇芽・発根の規則)と植物性有機物の利用について講演。土壌改良にキノコ廃培地を推奨する理由は発根促進効果のため。講演者は植物の形態学を専門としており、その知識が栽培現場で役立った経験から、栽培に携わる人にとって形態学の知識は早期習得が重要だと改めて実感。参加者からも共感を得た。