日本で岩塩は採掘できるのか?までで触れてきた塩の話だけれども、話は塩椎神と塩と航海まで戻ることにして、製塩について触れる。

日本列島では岩塩を大量に採取出来る可能性がないわけで、製塩に頼らなければ社会の発展は有り得ない。

であれば、製塩は一体いつ何処で始まったのだろう?という事が気になってくる。

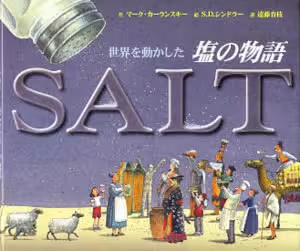

BL出版から発売されている世界を動かした塩の物語という絵本に記載されている年表を見てみたら、紀元前1800年に海水から天日干しが始まり、西暦100年に天然ガスで塩水を沸かして製塩するという記載があった。

驚くべきことにどちらも中国での出来事だ。

日本のヤマトの歴史が4世紀付近からだと言われているそうなので、西暦100年であれば技術開発も相当進んでいるはず。

塩椎神はきっと中国の製塩技術を学んだ後に日本で製塩技術の伝承を行ったのだろう。

日本と中国間を移動するのもリスクが大きいので、これを成し遂げた人を神格化したくなる気持ちは十分わかる。

神武天皇ことイワレビコはもともと九州の宮崎県にいたとされ、製塩技術を基にして東(現在の奈良あたり)まで進出したと考えると面白い。