所用で愛知県にある渥美半島に行ってきた。

渥美半島というのは名古屋から渥美湾を経て、南辺りにある半島。

この渥美半島は栽培の技術力が非常に高いとされる土地で、特に栽培中の追肥や防除の管理が頭一つ抜けていると言われている。

どうして半島で頭一つ抜けている技術力があるのか?

地質、土質から見てみることにすると、

(株式会社誠文堂新光社 / 年代で見る 日本の地質と地形 11ページより引用)

半島の左端で中央構造線があり、半島自体は秩父帯となっている。

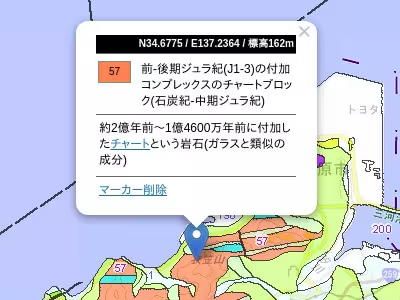

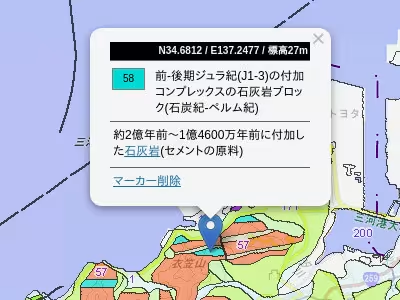

秩父帯といえば、チャート、石灰岩のような生物由来の堆積岩が多い地帯とされる。

これらの岩由来の土質は栽培する上で非常に厄介だ。

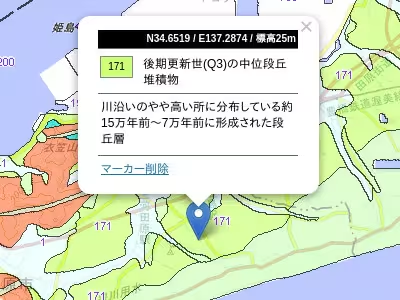

地質図と土質図を確認してみると、

畑の位置は堆積地となっており、

※緯度経度は適当に当てています。

周辺の山を見ると、主体がチャートで、所々で石灰岩を含んでいる。

秩父帯の特徴そのものだ。

地質的には渥美半島は非常に栽培しにくいことがわかった。

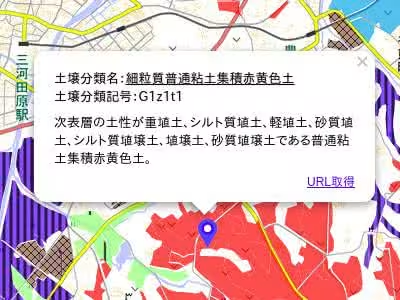

次に土質を見てみると

赤黄色土の粘土質かグライ土とされ、排水保水性が悪く、これといって栽培しやすい土地ではない。

地元の方も日本で有数の栽培が難しい土地だと言っていた。

渥美半島で見かけた畑の土の写真を挙げておくと、

轢多めの粘土質、撮影出来なかったけど、赤い粘土質の畑も多かった。

土は非常に細かくて、保水排水は非常に悪そうだ。

これは地質図、土質図から得た情報と大体同じ。

土に恵まれている土地ではないことはわかった。

実際のところ、連作を避けるために土から離れて施設栽培が盛んになった地域でもあるらしい。

土耕で試行錯誤して、作物を観察し続けた結果として追肥の技術が高まり、その経験や観察眼がそのまま施設栽培に継承されて、施設栽培でまた溶液の肥培管理で試行錯誤して今がある。

他に聞いた話として、渥美半島は南にあるため日照時間が長いことと、水資源が豊富にあるため、土質以外の条件は非常に良いので、その条件の中で肥培管理で様々なトライアンドエラーを行うことができたのかな?