/** Geminiが自動生成した概要 **/

NHKテレビテキスト『やさいの時間』2025年12-1月号で、筆者が「腐植×粘土鉱物による『働く土』づくり」企画の講師を務めました。本企画では、土が自ら作物の成長を助け、追肥や病害虫対策の手間を大幅に削減する“働く土”の実現法を解説。筆者が師の畑で経験した「土が代わりに働く」魔法のような状態や、農薬不要になった事例から、栽培の常識を覆す土作りの極意を紹介します。日々の作業負担を減らし、豊かな収穫に繋がるヒントが満載です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

NHKテレビテキスト『やさいの時間』2025年12-1月号で、筆者が「腐植×粘土鉱物による『働く土』づくり」企画の講師を務めました。本企画では、土が自ら作物の成長を助け、追肥や病害虫対策の手間を大幅に削減する“働く土”の実現法を解説。筆者が師の畑で経験した「土が代わりに働く」魔法のような状態や、農薬不要になった事例から、栽培の常識を覆す土作りの極意を紹介します。日々の作業負担を減らし、豊かな収穫に繋がるヒントが満載です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者の地域で、中干しを行わず、物理性改善、レンゲ活用、減肥・無農薬栽培を実践する田がある。この田は毎年、地域の反収、品質、利益率で一番を達成。管理者が栽培方法を丁寧に教えても、誰も模倣しない状況に筆者は疑問を呈している。一方で、その隣の田は耕作放棄地となっており、成功事例が広まらない現状との対比を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この稲作農家は、土壌改良とレンゲ栽培により無農薬を実現し、地域一番の収量を誇っています。しかし、減肥にも関わらず穂が重くなり倒伏が発生しています。

更なる減肥は、肥料袋単位では限界があり、匙加減も現実的ではありません。そこで、肥料の効きを抑えるため、窒素固定細菌の活性抑制が検討されています。具体的には、広葉樹の落ち葉などに含まれるタンニンを活用し、細菌へのこぼれ電子を防ぐ方法が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑日が増加する中、米ぬかの有効な施肥技術の確立が重要となる。米ぬかにはビタミンB3が豊富で、植物の乾燥耐性を高める効果が期待できる。しかし、米ぬか施肥は窒素飢餓を起こしやすいため、基肥の施肥時期を調整したり、追肥では肥効をぼかす必要がある。現状では、米ぬか嫌気ボカシの工業的製造や需要拡大には至っておらず、廃菌床に残留する米ぬかを利用するのが現実的な代替案となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培の履歴の違いで米粒の大きさが異なるという相談に対し、有機物の量とレンゲ由来の地力窒素に差がある可能性が指摘されました。米粒の大きさは養分転流に影響され、養分転流を促進するにはサイトカイニンホルモンが必要です。サイトカイニンの合成は発根量と関係しており、初期生育時の発根を促進することで合成を促せます。レンゲ栽培期間の短い場合に即効性の窒素追肥を行うのは、サイトカイニン合成を抑制する可能性があり、逆効果になると思われます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑が続く中、筆者は自身の「中干し無し」稲作田が薄緑色なのに対し、隣の「慣行栽培(中干し有り)」の田では葉が黄化し、一発肥料の肥効が得られていない状況を報告しています。今年の春からの高温で肥料の効きが前倒しになったか、高温障害で肥料吸収が落ちたかが原因と推測。この状況から、一発肥料に頼る慣行栽培の限界を指摘しています。もし高温障害が原因なら、未吸収の肥料が土壌に残り、養分バランスの悪化や次作の栽培難易度上昇につながる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作に取り組む農家の米が、品質検査で最高評価を得た事例を紹介しています。

この農家は、土壌改良、レンゲ栽培、中干し無しに加え、減肥にも取り組んでおり、収量が多いだけでなく、品質も高い米を生産しています。

記事では、この品質向上の要因として、

1. **初期生育段階での発根促進**

2. **猛暑日における水張りによる高温障害回避**

3. **川からのミネラル供給量の増加**

の3点を挙げ、土壌の物理性改善とガス交換能向上による重要性を指摘しています。

さらに、中干し無しの稲作は、水管理コストや農薬散布の削減、夏季の気温上昇抑制にも繋がり、環境にも優しい持続可能な農業を実現するとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

森林の保水力は、土壌の保水力と樹木の蒸散作用によって成り立っています。しかし、森林伐採や気候変動の影響で保水力が低下し、土砂災害や水不足のリスクが高まっています。

具体的には、森林伐採により土壌が裸地化すると、雨水が地中に浸透せず地表を流れ、土壌侵食を引き起こします。また、樹木の蒸散作用が失われることで大気中の水分量が減り、降水量が減少する可能性も懸念されます。

森林の保水力を維持するためには、適切な森林管理と気候変動対策が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こめ油にはスーパービタミンEと呼ばれる「トコトリエノール」が豊富に含まれています。トコトリエノールは一般的なビタミンE(トコフェロール)と比べて抗酸化作用が40〜60倍高く、こめ油が酸化しにくい理由の一つと考えられています。また、抗がん作用や動脈硬化の改善効果も期待されています。トコトリエノールはこめ油やパーム油など限られた油にしか含まれていない貴重な栄養素です。国内の米消費量が減少している現状は、この貴重な栄養素を摂取する機会を失っていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床堆肥の活用とリン酸施肥の見直しについての記事です。

廃菌床堆肥は土壌改良効果が高い一方、測定困難な有機態リン酸(フィチン酸)を多く含みます。フィチン酸は微量要素吸収を阻害するため、土壌中の蓄積量を把握できないまま使用を続けると、リン酸過剰や微量要素欠乏を引き起こす可能性があります。

そこで、廃菌床堆肥を利用する場合は、元肥での無機リン酸施肥を中止し、リン酸欠乏症状が現れた場合にのみ、速効性のあるリン酸アンモニウムを追肥として使用する方法が提案されています。

さらに、消火器リサイクル肥料(リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム含有)の活用も提案されていますが、窒素過多にならないよう、元肥設計や土壌改良に注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰過剰土壌では鉄欠乏が発生しやすいですが、鉄剤の効果が期待できない場合があります。土壌pHが高いと鉄が不溶化するため、単に鉄剤を与えるだけでは吸収されません。そこで、土壌にクエン酸などの有機酸を施用することで、鉄とキレート錯体を形成し、植物に吸収されやすい形にすることができます。クエン酸は土壌pHを一時的に下げる効果もあり、鉄の吸収を促進します。ただし、効果は一時的なため、継続的な施用が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田んぼで、深植えした稲が倒伏せず、浅植えした方が倒伏した事例について。

一般的に深植えは徒長しやすく倒伏しやすいと考えられているが、今回の田んぼでは土壌の物理性が向上していたため、初期生育が遅くなり、徒長が抑えられたと考えられる。

つまり、物理性の向上により、従来の常識とは異なる結果が得られた。

筆者は、物理性の向上によって、熟練者でなくても容易に栽培が可能になり、大規模化にも対応できると考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田で、今年も収穫を得ることができた。例年より収量が多い地域だったが、観測対象の田は減肥+追肥無しで増収、土壌物理性の向上の可能性を感じさせる結果となった。

課題は、減肥加減の調整と、倒伏対策である。収穫直前の稲わらを見ると、まだ緑色が残っており、更なる減肥の可能性がある。一方で、浅植えの箇所が倒伏しており、機械収穫のロス削減のためにも、倒伏対策が急務である。

来年はレンゲ栽培方法の変更も検討し、更なる改善を目指す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の稲作は大規模化が進んでいるが、地力維持の負担増加が懸念される。大規模農家にとって、冬期の労働集約的な地力向上策は現実的ではない。そこで、簡易的な土壌物理性改善方法の確立が急務となっている。解決策の一つとして、ヤシャブシの葉のようなタンニン豊富な有機物資材の活用が挙げられる。この方法は、大規模化に対応しながら、土壌の物理性を向上させる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の物理性を高めた田んぼで、減肥したにも関わらず、台風による稲の倒伏が発生。これは、土壌の地力や肥効が向上した結果、予想以上にイネが成長したためと考えられます。特に、手植え区では株間が広いため、穂重が増加した可能性があります。

一方、機械植え区では倒伏が見られなかったことから、株間と風通しの関係も示唆されます。

今回の結果から、土壌改良後の施肥設計は難しい課題であることが浮き彫りになりました。今後は、さらなる減肥や株間調整など、対策が必要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アキアカネは暑さに弱く、夏の暑さを避けるため高地に移動する習性を持つ。近年の猛暑により、移動途中に命を落とす個体が増加している可能性が示唆されている。さらに、産卵のために秋に水田に戻ってくる際に、農薬の影響を受ける可能性も懸念される。一方、ヤゴの生育環境は都市部でも特別な場所である必要はなく、個体数減少の要因としては、猛暑の影響が大きいと考えられる。アキアカネの生態は、稲作における農薬の使用や気候変動の影響など、様々な要素と複雑に絡み合っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

昔は田んぼで産卵していたアキアカネですが、最近はプールなどでも見られるようになっています。これは、近年の稲作の変化が関係していると考えられます。

コンバインを使うため収穫前に田んぼを乾かすこと、土作りがされていないため雨が降っても固い土壌になってしまうこと、藁の腐熟のために石灰窒素が使われること、冬に田起こしが行われることなど、アキアカネの産卵やヤゴの生育にとって厳しい環境になっている可能性があります。

アキアカネは、変化した環境に適応しようと、田んぼ以外の水場も利用するようになっているのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年は一発肥料使用の稲作でも追肥(穂肥)が増加傾向にあり、10年以上稲作を行う農家でも初めての追肥事例が発生しています。筆者はその原因を、中干し期間の猛暑による土壌ひび割れが引き起こす根の損傷や高EC状態による一発肥料の肥効低下と分析。結果、金属系要素欠乏症状が見られるといいます。追肥しても、水溶性肥料が緑藻や浮草に優先的に利用され、浮草の繁茂が地温低下を招き、根の養分吸収を妨げる悪循環に陥ると指摘。肥料高騰の中、経営的な打撃は大きく、今後は一発肥料の設計が確実に効くような土壌環境整備が不可欠だと提言します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の稲作では追肥を行う農家が増加しており、一般的な一発肥料の設計が通用しなくなっている可能性が指摘されています。筆者はその原因を年々劣化する土壌や猛暑日の増加、特に中干し期間の高温障害と推測。

興味深いのは、筆者の田では土壌物理性を改善し一発肥料を2割減肥しても追肥が不要な一方で、追肥している田は肥料使用量が多いにもかかわらず、イネが肥料を適切に吸収できていない実態です。肥料高騰の中、施肥した肥料が無駄になるのは経済的損失であり、吸収されずに土に残った肥料は病気を招くリスクがあるとも警鐘を鳴らしています。今回の内容の詳細は次回に続くとのことです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田植え前のレンゲ栽培が、田植え後の雑草抑制に効果がある可能性を示唆する記事。レンゲ栽培を行った田では、雑草の発生が抑制され水が澄んでいる様子が観察された。レンゲ栽培と鋤き込みが、田の生態系に影響を与え雑草抑制に繋がると推測。一方、一般的な除草剤はオタマジャクシに悪影響を与える可能性があり、結果的にカメムシ等の害虫増加に繋がる可能性も指摘。中干しなしの稲作と合わせて、環境負荷の低い雑草対策の可能性を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の農業は肥料不足が深刻化しているが、土壌改善により改善の余地は大きい。土壌劣化により保肥力が低下し、必要以上の施肥が必要となっている現状がある。土壌分析を活用し、リン酸やカリウムの使用量を見直すべきである。窒素は土壌微生物による窒素固定で賄える可能性がある。日本の豊かな水資源を活用した土壌改善は、肥料使用量削減の鍵となる。慣習的な栽培から脱却し、土壌と肥料に関する知識をアップデートすることで、省力化と生産性向上を実現できる。今こそ、日本の農業の転換期と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の多用は、土壌中の硝酸態窒素増加や金属要素吸収阻害を引き起こし、アブラムシ等の食害昆虫を呼び寄せます。その結果、殺虫剤の使用を招き、アブラムシを介してミツバチなど益虫への悪影響も懸念されます。環境保全型栽培を目指すなら、植物性有機物を主体とし、家畜糞は追肥に留めるべきです。稲わら等の活用や緑泥石の土壌改良効果にも注目し、持続可能な農業を目指しましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田んぼで、中干しなしの影響を検証した結果、稲は順調に生育し、害虫の天敵も集まりました。中干しなしは、ウンカ被害の軽減や葉色の維持に効果がある可能性があります。

来年の課題は、中干しなし栽培に対応する減肥方法です。レンゲ栽培時に米ぬかで追肥し、稲作での一発肥料を減らすことを検討しています。

また、リン酸不足の懸念に対しては、レンゲ栽培時の米ぬか追肥で補うか、廃菌床による土作りも検討しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培と中干しなし稲作で、土壌の物理性向上による肥料過多と倒伏が課題として浮上。レンゲによる窒素固定量の増加と、物理性向上による肥料効能の持続が重なった可能性。中干しのメリットは物理性向上により減少し、デメリットである高温障害回避と益虫増加の方が重要となる。解決策は施肥量減らし。この技術確立は、肥料・農薬削減によるSDGs、土壌炭素貯留によるCO2削減、鉄還元細菌によるメタン発生抑制に繋がり、持続可能な稲作に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲと粘土鉱物を施肥した水田で、中干し不要論が浮上。例年よりレンゲの生育が旺盛で、土壌の物理性が向上、イネの生育も旺盛なため。中干しの目的の一つである無効分げつの抑制は、肥料分の吸収抑制によるものだが、物理性向上で発根が促進されれば無効分げつは少ないのでは?という疑問。さらに、猛暑日における葉温上昇や、害虫の天敵減少を懸念。仮に無効分げつが増えても、稲わら増加→レンゲ生育促進に繋がる好循環も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の形成過程において、緑泥石は重要な役割を果たす。緑泥石は一次鉱物である雲母や長石などが風化・分解される過程で生成される二次鉱物で、粘土鉱物の一種である。緑泥石の生成は、カリウムやカルシウムなどの塩基が溶脱し、ケイ素とアルミニウム、鉄、マグネシウムなどが残留・再結合することで起こる。この過程で土壌は酸性化し、塩基は植物の栄養分として利用される。

緑泥石自体は風化しにくいため、土壌中に長期間残留し、土壌の骨格を形成する。また、緑泥石は保水性や通気性を高める効果があり、植物の生育に適した土壌環境を作る。特に、火山灰土壌では緑泥石が主要な粘土鉱物となり、その特性が土壌の性質に大きく影響する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト土耕栽培では、木の暴れを抑えるため土壌の物理性改善を怠る傾向がある。しかし、これは土壌EC上昇、塩類集積、青枯病菌繁殖を招き、立ち枯れリスクを高める。土壌消毒は一時しのぎで、土壌劣化を悪化させる。物理性悪化は鉱物からの養分吸収阻害、水切れによる川からの養分流入減少につながり、窒素過多、微量要素不足を引き起こす。結果、発根不良、木の暴れ、更なる土壌環境悪化という負のスパイラルに陥り、土壌消毒依存、高温ストレス耐性低下を招く。この悪循環が水耕・施設栽培への移行を促した一因と言える。SDGsの観点からも、土壌物理性を改善しつつ高品質トマト生産を実現する技術開発が急務であり、亜鉛の重要性も高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培では、秀品率向上のため土壌環境の徹底管理が必要だが、トマトとサツマイモで生産性悪化が見られた。トマトは樹勢が暴れ、サツマイモは根の肥大が不十分だった。トマト栽培では、老化苗の定植が一般的だが、これが後期の栽培難易度を高めている可能性がある。老化苗は根の先端が少ないため、窒素は吸収しやすい一方、カリウム、マグネシウム、微量要素の吸収は困難になる。結果として、花落ちの原因とされる亜鉛欠乏への施肥での対応は難しく、葉面散布が有効な手段となる。高額な環境制御に頼りすぎないためにも、微量要素の葉面散布剤の活用が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風被害を軽減するには、品種改良や栽培技術の改善が重要です。耐風性のある品種の開発や、接ぎ木による耐性の向上、適切な仕立て方や防風ネットの活用などが有効です。また、気상情報に基づいた早期の出荷調整や、収穫時期の分散化も被害を抑える手段となります。消費者も、規格外の野菜を受け入れる意識改革や、地元産を積極的に消費するなど、生産者を支援する行動が求められます。これらの対策を組み合わせることで、台風被害による農業への影響を最小限に抑えることが期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「大寒波がくるまえに出来ること」と題されたこの記事は、冬季野菜の品質低下を防ぐための対策を解説しています。

大前提として、栽培開始前に根や土壌生物の呼吸を促し地温を上昇させる施肥による土作りが重要です。加えて、大寒波直前には植物の葉でグルタチオン合成を促進する追肥が効果的。これにより光合成の質が向上し、葉温が上昇して凍結を回避する好循環が生まれます。

追肥は、低温期でも吸収されやすいアミノ酸やキレート化された低分子微量要素を液肥で与えるのがポイント。液肥は凍結しにくく、しっかりした土作りは霜柱の緩和にも繋がると提唱しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

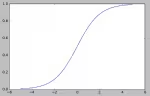

一発肥料には、シグモイド型とリニア型の二つの肥効パターンがある。樹脂コートで肥効を調整する無機一発肥料はシグモイド型、土壌環境に肥効を依存する有機一発肥料はリニア型となる。

前者は初期の肥効が緩やかで、その後急激に効き始め、最後は緩やかになる。後者は比較的安定した肥効が持続する。

レンゲ米栽培では、土壌環境の違いから一発肥料の肥効も変化する可能性が高い。レンゲを使う場合は有機一発肥料が魅力的に見えるが、土壌環境の違いを考慮すると無機一発肥料の方が適している可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作の一発肥料は、初期生育に必要な速効性肥料と、生育後期に効く緩効性肥料を組み合わせ、追肥の手間を省く。速効性肥料には尿素が用いられ、緩効性肥料には樹脂膜で被覆した被覆肥料か、油かす等の有機質肥料が使われる。被覆肥料は樹脂膜の溶解により徐々に肥効を示し、安定性が高い。有機質肥料は微生物分解で肥効を示し、土壌環境の影響を受けやすいが、食味向上に寄与する。一発肥料はこれらの組み合わせにより、シグモイド型やリニア型といった肥効パターンを実現する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの分げつ(脇芽)は収量に直結する重要な要素であり、植物ホルモンが関与する。根で合成されるストリゴラクトンは分げつを抑制する働きを持つ。ストリゴラクトンはβ-カロテンから酸化酵素によって生成される。酸化酵素が欠損したイネは分げつが過剰に発生する。レンゲ米は発根が優勢でストリゴラクトン合成量が多いため、分げつが少ないと考えられる。また、窒素同化系酵素も分げつ制御に関与しており、グルタミン合成酵素(GS1;1)が過剰発現したイネは分げつ数が減少する。これはGS1;1がサイトカイニン生合成の律速酵素を阻害するためである。つまり、窒素代謝と植物ホルモンは相互作用し、分げつ数を制御している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑肥栽培、特にレンゲは、地力維持に重要だが、ミネラル流出やアルファルファタコゾウムシによる食害増加など課題も多い。緑肥効果を高めるには発根量増加が鍵で、地上部の成長も促進される。そこで、作物ほどではないにしろ、緑肥栽培中にアミノ酸系葉面散布剤を散布することで、栄養補給だけでなく、病害虫への抵抗性も高まり、次作の生育に有利に働く可能性がある。特にマメ科緑肥は害虫被害を受けやすいため有効と考えられる。イネ科緑肥の場合は、家畜糞堆肥のような根元への追肥も有効かもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の質向上には、レンゲの生育環境改善が鍵となる。レンゲの旺盛な発根を促し、根圏微生物の活動を活発化させることで、土壌の団粒構造が形成され、難吸収性養分の吸収効率が高まる。

具体的には、稲刈り後の水田の土壌を耕し、粘土質土壌をベントナイト等の粘土鉱物や粗めの有機物で改良することで、レンゲの根張りを良くする。さらに、レンゲ生育中に必要な金属成分を含む追肥を行うことで、フラボノイドの合成を促進し、根粒菌との共生関係を強化する。

つまり、レンゲ栽培前の土壌改良と適切な追肥が、レンゲの生育を促進し、ひいては次作の稲の品質向上、ひいては美味しいレンゲ米に繋がる。緑肥の効果を高めるためには、次作で使用する土壌改良資材を前倒しで緑肥栽培時に使用することも有効である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宝塚周辺、特に六甲山麓は、風化した花崗岩質の土壌が広がっているため、水はけが良く保水性が低いという特徴を持つ。この土壌は、一般的に野菜栽培には不向きとされ、水や肥料を多く必要とする。しかし、逆に水はけの良さを活かし、水やりを控えることで根張りを良くする栽培方法も可能となる。

また、この地域は造園業が盛んで、庭石や石垣などに花崗岩が利用されている。これは、花崗岩が風化しやすく加工しやすいという特性を持つためである。さらに、六甲山系の豊富な森林資源も、造園業の発展に貢献している。このように、宝塚周辺の造園業は、地域の土壌や地形といった自然環境に深く結びついている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物のストレス軽減は、収量や品質向上に繋がる重要な要素である。葉面散布によるアミノ酸や微量要素の供給は、葉の艶や病害虫耐性を向上させ、トウ立ちを遅らせる効果がある。これは、植物がストレスを感じにくい健全な生育環境を肥料で整えることで実現できる。トウ立ちの遅延は、収穫期間の延長や栄養価の高い状態の維持に貢献する。

植物のストレス理解には、プロリン合成、光合成、病害虫、発根、アミノ酸・タンパク質の役割を学ぶことが重要となる。土壌環境の改善や適切な水管理もストレス軽減に不可欠で、鉱物の風化による土壌改良やスプリンクラーによる水管理、マルチ栽培による土壌保護が有効な手段となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリウムは土壌に豊富とされるが、劣化した土壌では不足しやすく、野菜の生育不良や味に影響する。カボチャの果実内発芽はカリウム不足の一例で、味が落ちる。研究によると、塩化カリウムは塩味を増強する効果があり、野菜のカリウム含有量と美味しさの関連性が示唆される。美味しい野菜は、土壌劣化のない畑で育ち、カリウムが豊富に含まれている。人体ではカリウムが塩分排出を促すため、美味しい野菜は健康にも良いと言える。つまり、「野菜の美味しさ=健康」という仮説が有力となる。土壌管理の重要性も強調されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、傷つけられるとグルタミン酸を全身に伝達し、防御反応を引き起こす。グルタミン酸は動物の神経伝達物質と同じ役割を果たし、カルシウムイオンの流入を引き起こすことでシグナルを伝播する。この仕組みは、動物の神経系に比べて遅いものの、植物全体に危険を知らせる効果的なシステムである。さらに、グルタミン酸はジャスモン酸の合成を促進し、防御関連遺伝子の発現を誘導する。これは、傷ついた葉だけでなく、他の葉も防御態勢を取ることを意味し、植物全体の生存率向上に貢献する。この発見は、植物の洗練された情報伝達システムの一端を明らかにし、植物の知覚と反応に関する理解を深めるものである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

JA兵庫六甲の農業青年会議阪神支部研修会で肥料の講演を行いました。参加者は果菜農家が多く、品質管理のための追肥に重点を置いていましたが、私は土壌の状態改善の重要性を強調しました。追肥で品質を上げるには、まず土壌を見直し、栽培を楽にすることが不可欠です。参加者のヒントになれば幸いです。詳細は京都農販日誌で紹介しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさと強さを追求する著者は、土壌の健康状態が野菜の品質に大きく影響すると考えている。理想的な土壌は、多様な微生物が共生し、植物の根が深く広く伸びることができる環境。これは、有機農法、特に米ぬかボカシ肥料の使用によって実現可能。一方、化学肥料中心の慣行農法では、土壌の微生物バランスが崩れ、植物の健康状態も悪化、味や食感にも悪影響が出ることがある。実際に、著者は米ぬかボカシと化学肥料で栽培したチンゲンサイの比較実験を行い、化学肥料で育てたチンゲンサイは筋っぽく、食感が悪いという結果を得た。真の野菜の美味しさは、健康な土壌から生まれると結論付けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥は土壌の乾燥ストレス軽減に効果的な資材である。土壌中の有機物量増加による保水性向上、土壌構造の改善による水浸透性の向上、そして微生物相の活性化による養分保持力の向上が、乾燥ストレス耐性向上に繋がる。化学肥料中心の農業では土壌有機物が減少し、乾燥に脆弱になる。牛糞堆肥は持続可能な農業を実現するための重要なツールとなる。しかし、効果的な活用には土壌の状態や施用量を適切に管理する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

こと京都株式会社で、栽培に適した土について講演を行いました。適した土壌では、追肥の頻度が減り、管理時間が短縮されます。良質な土壌が育つと、秀品率が向上し、管理できる畑の面積が増加します。結果として、より多くの高品質な農産物が市場に出荷できます。講演では、こうした状態に近づけるための土壌改善の重要性が強調されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

塩化石灰(CaCl₂)と過酸化水素の混用は、塩素ガス発生の可能性があり危険です。塩化石灰溶液中の塩素イオンが塩酸のように働き、過酸化水素と反応するためです。しかし、通常の農業用途では濃度が低いため、過剰な心配は不要です。とはいえ、曝露リスクを減らすには、ギ酸カルシウム肥料が推奨されます。ギ酸と過酸化水素は反応して過ギ酸を生成しますが、これはWikipediaによると殺菌力が高い一方で毒性はありません。ギ酸カルシウムは塩化石灰や硫酸石灰ほど水に溶けやすいわけではありませんが、混用による不安を解消できます。ただし、ギ酸自体にも毒性があるので、使用時は用量を守ることが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸素供給剤(過酸化水素水)と水溶性カルシウム剤の混用について、硫酸カルシウムとの反応を中心に解説している。過酸化水素は活性酸素で、触媒があると水と酸素に分解する。しかし、鉄イオンなど電子を受け渡ししやすい物質と反応すると、より強力な活性酸素が発生する。硫酸カルシウムは水溶液中でカルシウムイオンと硫酸イオンに解離する。硫酸と過酸化水素は反応して過硫酸という強力な酸化剤になる。これはピラニア溶液と呼ばれ、有機物を除去する作用がある。肥料として使う場合は濃度が薄いため、過度の心配は無用だが、塩化カルシウムとの反応については次回解説する。硫酸マグネシウムも同様の反応を示す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギとマルチムギ(コムギ)の混作で、劣悪土壌の改善、アザミウマ防除、ネギ生育向上に成功した事例から、コムギのアレロパシー物質DIMBOAに着目。DIMBOAは広範囲の病原体への抗生物質だが、土壌への吸着で活性を失う可能性がある。そこで、緑肥マルチムギの効果を高める施肥設計を提案。次作の基肥と共に堆肥を投入し、緑肥の生育環境を整える。さらに、黒糖肥料を追肥することで、糖供給によるDIMBOAの土壌吸着促進と、アミノ酸・金属による成長促進を図る。つまり、緑肥を衰退した環境に植えるのではなく、堆肥と黒糖肥料で積極的に生育を促し、アレロパシー効果を最大限に活かす戦略。同時に、コウジカビがアレロケミカルを宿主にとって無毒で有益な物質に変換する可能性にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事はクロレラ肥料の活用法について考察しています。健康食品としてのクロレラは、高タンパク質、豊富な微量要素、高い光合成能力による葉緑素(クロロフィル)の抗酸化作用が特長です。

しかし、クロレラ肥料はリグニンが少なく製造コストも高いため、土作りには不向きと結論。むしろ、高い光合成能力を支える微量要素の補給源として期待されます。最適な活用法は、腐植質堆肥で保肥力を高めた土壌に、NPK施肥設計のサプリメントとして基肥的に加えることだとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、石の観点から生物誕生を考察し、微量要素への理解を深めることから探求を開始。息子の恐竜への興味を機に大量絶滅の歴史を学び、福井恐竜博物館での体験を通じて植物と恐竜の相互進化、そしてコケから藻類へ至る植物の進化過程に再注目します。これら異分野の知見を繋ぎ合わせる中で、技術屋として「異なるジャンルの知識を統合すること」の重要性を再認識。最終的に「堆肥と追肥の質を格段に向上させる」実践的な知見を獲得したと語り、子供の純粋な好奇心が自身の専門分野で大きな成果を生み出した一年間を振り返ります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都八幡の渋谷農園での3回目の社内研修会で、緑肥について講演を行いました。土壌分析に基づく施肥設計や基肥・追肥の話に続き、今回は緑肥を用いた余剰肥料分の回収と栽培環境改善について解説しました。「良い土とは?」を考えるきっかけを提供することで、土づくりへの意識向上に貢献できれば幸いです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都八幡の渋谷農園での研修会で、基肥と追肥について講演しました。前回に続き、京都農販の非常勤として招かれました。肥料袋の成分表示の見方(水溶性、く溶性)を解説し、基肥と追肥における活用の仕方を説明しました。次回の研修会では、前作の肥料過多対策として緑肥の活用法について話す予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販の非常勤として、八幡市の渋谷農園で行われた研修会で土壌と肥料について講演しました。肥料表示の見方と土壌改良への活用法を解説し、参加者は熱心に耳を傾けていました。次回の研修では、基肥と追肥について掘り下げて説明する予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

西日本豪雨で農作物に甚大な被害が出た中、京都北部のトウガラシ畑では、事前に「速効性の酸素供給剤」(過酸化石灰)を散布した区画で被害が劇的に軽減されました。この薬剤は水中で酸素を供給し、根の酸欠ストレスを和らげ、水が引いた後も植物を活性化。消石灰による土壌pH調整効果も。今後予想される台風や大雨から作物を守る有効な手段として、その活用が注目されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

露地ネギの畝間に緑肥マルチムギを導入したところ、ひび割れ多発土壌が改善し、ネギの生育も向上した。ひび割れの原因は腐植不足と水溶性成分蓄積(高EC)だが、マルチムギはこれらの問題を解決する。マルチムギは活性アルミナを無害化し、養分を吸収、土壌を柔らかくして排水性を向上させる。これにより、作物の発根が促進され、高EC土壌でも生育が可能になる。マルチムギとの養分競合も、基肥を発根促進に特化し、NPKを追肥で施すことで回避できる。結果として、発根量の増加は微量要素の吸収を促し、病害虫への抵抗性向上に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

菜園ナビのオフ会で、肥料に関してさらに詳細なセミナーが開催されました。前回に引き続き、基肥を中心とした内容で、水溶性肥料とく溶性肥料の違い、基肥と追肥の考え方、水溶性肥料で基肥を構成した場合の作物の生育や秀品率への影響などが議論されました。生育への影響を考察するにあたっては、く溶性苦土の水溶性化や植物ホルモン、牛糞堆肥による土作りの価値なども考慮されました。肥料設計は、農薬の使用回数にも影響を与えるため、適切な施肥設計は重要です。より良い菜園ライフのために、参加者は肥料に関する理解を深めました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

バリダマイシンAは、トレハロース分解阻害による殺菌作用を持つ農薬だが、植物の抵抗性(SAR)も誘導する。ネギ等の切断収穫後の消毒に慣習的に用いられるが、これはSAR誘導による予防効果と合致する。SAR誘導剤であるプロベナゾールと同様に、バリダマイシンAもサリチル酸の上流で作用すると推定される。植物の免疫は防御タンパク質の合成によるもので、農薬に頼る前に栽培環境や施肥を見直すことが重要である。適切な施肥設計と緑肥活用による土壌環境調整は、農薬の使用回数削減に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販は福岡県八女市の春口農園の社内勉強会で肥料の施肥設計について講演しました。NPKのみに注目した施肥設計は、後々に追肥や農薬散布のコスト増につながることを指摘。pH、EC、CECといった土壌環境を考慮した施肥設計の重要性を解説し、肥料・農薬コスト削減の理由を説明しました。窒素、pH、EC、腐植量などに関する詳細な記事へのリンクも紹介。今回の講演内容は、施肥設計の見直しによる農薬防除回数削減に繋がるもので、より詳しい内容は京都農販日誌で確認できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実内発芽は、土壌中のカリウム欠乏が原因で発生する。カリウムは植物の浸透圧調節や酵素活性に不可欠であり、不足すると果実の糖度低下や組織の脆弱化を引き起こす。結果として、種子が果実内で発芽しやすい環境が整ってしまう。果実内発芽を防ぐためには、土壌への適切なカリウム供給が重要となる。土壌分析に基づいたカリウムの施肥管理や、カリウムを多く含む肥料の利用が有効である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、植物ホルモン「サイトカイニン」と「オーキシン」の働きに触れながら、土作りにおける新たな視点を提示しています。

植物は根の周辺に窒素系の栄養塩が多いと、サイトカイニンが活発化し発根が抑制され、シュート(枝葉)の形成を優先すると説明。これは栽培において、初期生育の重要な要因である発根を妨げ、植物にとって不利な状態を招きます。

速効性の水溶性肥料がこの栄養塩にあたり、NPK計算主体の慣行施肥や、硝酸態窒素を多く含む熟成牛糞堆肥の使用によって、発根抑制を引き起こす可能性を指摘。既存の施肥設計を見直し、発根抑制を回避する新たな概念の必要性を提言しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

愛知県渥美半島は、秩父帯由来のチャートや石灰岩を含む土壌で、赤黄色土の粘土質やグライ土が多く、排水保水性が悪いなど栽培に難しい土地である。しかし、日照時間の長さと豊富な水資源という好条件の中、土壌の不利を克服するため土耕栽培で試行錯誤を重ね、高度な追肥技術を培ってきた。この経験と観察眼は施設栽培にも継承され、溶液肥培管理技術の向上にも繋がっている。つまり、恵まれない土壌条件が、逆に高度な栽培技術発展の原動力となったと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宮城県涌谷町のうじいえ農場で、京都農販の社内勉強会を実施。追肥設計と基肥設計について講演しました。追肥は京都農販の木村が、基肥設計は私が担当。基肥設計では、NPKだけでなく、pH、EC、CECに着目することで肥料や農薬の経費削減に繋がる理由を解説しました。窒素、pH、EC、腐植量に関する記事も紹介し、施肥設計の見直しで農薬防除回数を減らせることを強調しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県栄村小滝集落は、標高が高く冬季の積雪が多い地域。良質な米作りには土壌の理解が不可欠で、土壌図インベントリーとシームレス地質図を活用。インベントリーからは「黒ボク土」と判明し、保水性が高い反面、養分保持力が低い特性が明らかに。地質図からは、付近に蛇紋岩が多く分布し、土壌が弱アルカリ性であると推測。これらの情報から、小滝集落の土壌は水はけがよく、ミネラル豊富な一方、窒素が流亡しやすい特徴を持つと結論づけ、適切な施肥設計の必要性を示唆した。実際、小滝集落の土壌はpH7.0~7.2を示し、分析結果と合致した。この事例は、公開データを用いた土壌分析の有効性を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都八幡の渋谷農園主催の勉強会で、京都農販が基肥設計の重要性を解説。NPK重視の施肥設計は、後々追肥や農薬散布のコスト増につながる点を指摘。pH、EC、CECを考慮することで肥料・農薬費用削減が可能となる理由を説明した。窒素、pH、EC、腐植量に関する記事へのリンクも紹介。今回の基肥設計の講義は、施肥設計見直しによる農薬防除回数削減へと繋がる内容となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高知の土佐園芸生産組合で、京都農販が肥料に関する勉強会を開催。基肥設計において、NPKのみに注目すると追肥や農薬散布のコスト増につながる理由、pH、EC、CECを重視することで肥料・農薬経費削減できる理由を解説した。窒素、pH、EC、腐植量に関する記事へのリンクも紹介。この内容は、施肥設計見直しによる農薬防除回数削減につながるもので、次作以降の栽培での活用を推奨している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉面散布は、肥料成分を葉から吸収させる方法。尿素は、葉面散布でよく使われる速効性窒素肥料。化粧水にも使われ、皮膚表面を変成させて成分浸透を助けるように、植物の葉にも同様の効果があると考えられる。尿素は浸透・拡散性が高く、窒素供給だけでなく他の成分の吸収も高める。葉面散布は、微量要素の追肥から始まり、主要要素にも利用が広がっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

旬でない時期のネギ栽培で、農薬防除をわずか1回に抑えることに成功した事例を紹介。通常8~12回程度の農薬散布が必要なところ、腐植蓄積、カルシウム過多抑制、残留無機塩への配慮、微生物動態把握に基づく施肥設計と、湿度管理、丁寧な追肥、根への酸素供給といったきめ細やかな栽培管理により、白い根が豊富に生えたネギを収穫。農薬代は10aあたり1回15,000円と高額なため、防除回数の削減は大幅なコストダウンにつながる。今回の成功は、有機無機に共通する理想的な栽培環境に近づくための重要な一歩を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販の技術顧問として、徳島県のネギ栽培者向けに施肥設計のセミナーを実施しました。近年成果を上げている施肥設計の背景にある考え方、すなわち設計の基礎を解説しました。紹介した設計手法に限らず、元肥設計や追肥設計など、様々な場面で応用可能な内容です。具体的な施肥設計だけでなく、設計の根本的な考え方を理解することで、状況に応じた最適な施肥計画を立てられるよう、役立つ情報を提供しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞堆肥は土壌改良に不向きであり、安価な窒素肥料として使うのも避けるべきです。鶏糞には多量の炭酸石灰とリン酸石灰が含まれており、使用すると土壌の石灰過剰につながり、カルシウム欠乏などの問題を引き起こす可能性があります。

しかし、鶏糞は窒素や石灰を豊富に含むため、窒素肥料としての活用は可能です。その場合は、土壌pH調整を事前に行わず、追肥として使用します。pH調整が必要な場合は、く溶性苦土やクエン酸溶液を併用します。

平飼い養鶏の鶏糞は腐植が多く、給餌の消化率も高いため、上記の注意点は当てはまりにくいでしょう。土壌改良には緑肥の活用が推奨されます。鶏糞を正しく理解し、適切に利用することで、効果的な肥料となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カルシウム過剰土壌では、植物はカルシウムを吸収しにくくなる「カルシウム欠乏」を起こす。これは、過剰なカルシウムがリン酸と結合し難溶性のリン酸カルシウムとなり、リン酸欠乏を引き起こすため。リン酸欠乏は根の伸長を阻害し、カルシウムを含む養分の吸収を妨げる。結果として、植物体内のカルシウム濃度が低下し、カルシウム欠乏症状が現れる。土壌へのクエン酸施用は、難溶性カルシウムを可溶化しリン酸の有効化を促すため、カルシウム過剰によるカルシウム欠乏対策として有効。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の過剰施用は土壌環境を悪化させ、野菜の品質低下を招く。窒素過多による生育障害、塩類集積による根へのダメージ、リン酸過剰による微量要素欠乏などが問題となる。また、牛糞堆肥中の未熟な有機物は土壌の酸素を奪い、根の呼吸を阻害する。さらに、牛糞堆肥の成分は複雑で未分解物が多く、土壌環境への影響予測が困難であるため、施用量には注意が必要だ。堆肥は「良いものだからたくさん」ではなく、土壌分析に基づいた適切な施用が重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販主催の舞鶴での勉強会で、トウガラシなどの長期栽培に向けた肥料設計の基礎知識について講演しました。長期栽培では事前の土壌改良が重要で、今回は「良い土とは何か」と「速効性無機肥料の活用」をテーマに、現状で考えられる最善策を解説しました。栽培初期の土壌づくりを適切に行うことで、その後の追肥や水管理の効率が上がり、秀品率向上と労力・経費削減に繋がります。具体的な最善策については勉強会内で説明しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市内の畑で、肥料過多と土壌pHの低下により野菜が育たない問題が発生。土壌分析の結果、リン酸過剰とpH4.5という強酸性が判明。施肥設計書に基づき堆肥と石灰を投入してきたことが原因で、土壌中のリン酸が鉄やアルミニウムと結合し、植物が利用できない状態になっていた。さらに、石灰過剰によりカルシウム濃度が異常に高く、マグネシウム欠乏も引き起こしていた。解決策として、有機物を投入し微生物の活性化を図り、リン酸を可給化することが提案された。この事例は、過剰な肥料投入とpH調整が土壌劣化につながることを示す重要な教訓となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リービッヒは、植物の栄養源は無機物であるとする無機栄養説と、植物の成長は最も少ない栄養素によって制限される最小律を提唱した。これは現代農業でも有用だが、欠点もある。例えば、カルシウム欠乏は土壌中のカルシウム不足だけでなく過剰によっても発生する。リービッヒの最小律だけを適用すると、カルシウム欠乏にカルシウムを追肥し続け、症状を悪化させるという誤った対応につながる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞主体で鶏糞追肥の土壌分析アプリ結果が、以前塩害土壌で示したグラフと酷似した。リン酸値が高く、ECも高いこの状態は土壌肥料成分の活用を諦めた方が良い。トルオーグ法によるリン酸測定は有機態リン酸を検出せず、測定値は飼料由来のリンカル残骸を示唆する。カルシウム値も高い。牛糞主体土壌は測定値以上にリン酸過剰の可能性があり、土壌バランスの崩壊を示す。指導にある牛糞主体土作りは危険であり、過剰成分は他要素に影響する。施肥設計見直しで農薬防除回数削減も可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉の裏にある気孔は、ガス交換だけでなく、蒸散による葉内浸透圧の上昇を通じて土壌からの吸水を促す重要な役割を担う。葉の水分量が多い時は気孔から蒸散し浸透圧を高め、少ない時は気孔を閉じて蒸散を防ぐ。しかし、葉周辺の湿度が高いと蒸散が抑制され、光合成に必要なミネラルを土壌から吸収できなくなる。つまり、光合成能力は十分でも、材料不足に陥る可能性がある。この問題に対処するには、単なる水やりや追肥だけでなく、蒸散を促進する工夫が必要となる。湿度が低すぎても蒸散過多で気孔が閉じるため、適切な湿度管理が施肥効果を高め、秀品率向上に繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

とある畑で土壌診断の結果、カリウム欠乏が判明。教科書では欠乏しにくいとされるカリウムだが、現代の農業では多くの畑で同様の傾向が見られる。その原因は、土壌中の鉱物からのカリウム供給が滞っていること。かつての水田・畑の交互利用や川からの土砂流入による新鮮な鉱物補充がなくなり、速効性肥料の多用が鉱物の劣化を加速させている。カリウム不足の根本解決には、劣化した土壌に新鮮な鉱物を補充することが重要だと提言されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

弱った植物を害虫から守るため、ニーム種子油粕の追肥が検討されている。ニームに含まれるアザジラクチンは、虫に対して摂食障害や成長攪乱を引き起こすため、農薬的な効果がある。有機栽培で使用可能な天然由来成分である一方、窒素肥料でもあるため、過剰施肥は害虫を誘引する可能性があり注意が必要。アザジラクチンは光と水で分解するため、効果的な使用方法も検討すべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料名の接頭語で効きの速さがわかる。硫酸〇〇、硝酸〇〇、クエン酸〇〇は速効性、炭酸〇〇、リン酸〇〇は遅効性を持つ傾向がある。石灰を例に取ると、炭酸石灰は土壌pH調整に有効だが溶けにくいため速効性はなく、土作りに向いている。一方、硝酸石灰などは速効性が高いが、障害も起こりやすい。つまり、接頭語を見れば、土作りには炭酸塩、追肥には硝酸塩のように使い分けができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニンジン発芽後の中耕時に、植物性有機肥料として黒糖肥料を使用した。京都農販で紹介されたこの肥料は、サトウキビの搾りかす(廃糖蜜)を粒状にしたもので、糖分、アミノ酸、ミネラルが豊富。N:P:K比は5:0:2で、リン酸が少ないのが利点。廃糖蜜は優れた肥料であり、詳細は次回にまとめる予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰は土壌pH調整に使われ、主な資材は消石灰(水酸化カルシウム)と炭酸石灰(炭酸カルシウム)です。有機石灰は成分的には炭酸石灰です。消石灰は水素イオン(H⁺)と反応し、水になりpHを上げます。炭酸石灰もH⁺と反応し、水と二酸化炭素になりpHを上げます。石灰の使用はpH調整だけでなく、カルシウムの追肥にもなるため注意が必要です。他の石灰資材ではpH調整効果は期待できません。pH調整の必要性、適切なpH、土壌酸性化の原因など、関連する詳細情報は別記事で解説されています。