/** Geminiが自動生成した概要 **/

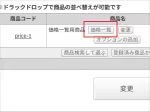

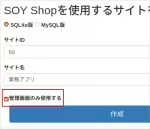

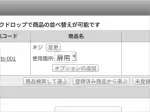

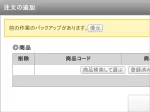

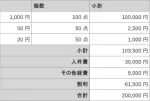

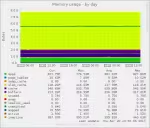

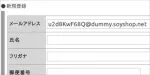

SOY Shopは、ユーザーカスタムフィールドの機能を拡張しました。これにより、顧客が入力したカスタムフィールドの情報(例:所属)を、注文CSV出力時の顧客情報末尾や、管理画面の注文確認画面に表示するかどうかを細かく設定できるようになります。この機能は、商品の配送に重要な「お客様の所属」といった情報を注文CSVでフィルタリング可能にし、まとめて発送する際の煩雑だった振り分け作業を大幅に効率化することを目的としています。業務効率向上を求めるユーザーにとって非常に有用なアップデートです。