/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄産のカカオ豆を使用したチョコレートは、沖縄神話に登場する不老長寿のお菓子「非時香菓」に類似している。近年、非時香菓は沖縄北部で自生するカンキツ類であることが判明し、カカオ栽培園がその自生地に隣接している。また、カカオは歴史的に不老長寿の薬とされ、神聖な場所とされる緑色片岩が栽培園に存在し、神話の舞台と重なる。沖縄産チョコレートは、カカオの不老長寿の力と沖縄神話の非時香菓の伝説を併せ持ち、非時香菓の現代版であると捉えることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄産のカカオ豆を使用したチョコレートは、沖縄神話に登場する不老長寿のお菓子「非時香菓」に類似している。近年、非時香菓は沖縄北部で自生するカンキツ類であることが判明し、カカオ栽培園がその自生地に隣接している。また、カカオは歴史的に不老長寿の薬とされ、神聖な場所とされる緑色片岩が栽培園に存在し、神話の舞台と重なる。沖縄産チョコレートは、カカオの不老長寿の力と沖縄神話の非時香菓の伝説を併せ持ち、非時香菓の現代版であると捉えることができる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

EFポリマーは食品残渣由来の土壌改良材で、高い保水性を持ち、砂地や塩類集積土壌に有効。吸水すると粒状になり、堆肥と混ぜると保水性を高める。更に、重粘土質の土壌に添加すると団粒構造を形成し、通気性・通水性を向上させる効果も確認された。植物繊維が主原料のため、土壌微生物により分解されるが、腐植と併用することで団粒構造への取り込みが期待される。緑肥播種前の施肥も有効。二酸化炭素埋没効果も期待できる、画期的な土壌改良材。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事「く溶性苦土と緑泥石」は、土壌中のマグネシウム供給における緑泥石の役割について解説しています。

土壌中のマグネシウムは植物の生育に不可欠ですが、多くの場合、植物が直接吸収できる「く溶性」の状態にあるマグネシウムは限られています。そこで注目されるのが緑泥石です。

緑泥石は風化しにくいため土壌中に長期間存在し、ゆっくりとマグネシウムを供給します。つまり、緑泥石は土壌中のマグネシウムの貯蔵庫としての役割を担っています。

さらに、土壌中のpHや他の鉱物の影響を受けて緑泥石からマグネシウムが溶け出す速度が変化することも指摘されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカン栽培において「青い石が出る園地は良いミカンができる」という言い伝えがあります。この青い石は緑泥石を多く含む変成岩である「青石」のことです。緑泥石は保水性・排水性・通気性に優れており、ミカンの生育に必要なリン酸の供給源となるため、良質なミカン栽培に適した土壌となります。言い伝えは、経験的に緑泥石がもたらす土壌の利点を表しており、科学的根拠に基づいた先人の知恵と言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、湘南の海岸で見つけた緑色の石が出発点となり、セラドン石について考察しています。セラドン石は凝灰岩に含まれる緑色の鉱物で、東丹沢に多く存在し、弥生時代には装飾品として加工されていました。記事では、セラドン石が白雲母系の粘土鉱物であることを紹介し、湘南の海岸で見つけた平らな鉱物と関連付けています。そして、弥生時代の人々が緑色の石に惹かれていたことを示唆し、和歌山市の地質調査への期待を述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

湘南の海岸で緑色の石が見つかり、緑色凝灰岩の可能性があることがわかった。丹沢山地には緑色片岩相が存在し、そこから相模川を通じて湘南の海岸に流れ着いたと考えられる。湘南の砂浜には、雲母や磁鉄鉱に加えて緑色凝灰岩も含まれている可能性がある。黒い砂は石英が少なく、土壌改良に適しているかもしれない。これは、青い石が出る園地は良いミカンができるという言い伝えや、砂浜の砂に含まれる栄養素が植物の生育に影響を与える可能性を示唆する過去の考察とも関連する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県の岩橋千塚古墳群は、多数の古墳が密集する史跡です。古墳の石室には、緑色片岩と呼ばれる美しい緑色の石が使用されています。緑色片岩は、農業との関連性も指摘される特別な石材です。著者は、緑色片岩が古墳に使用されていることに興味を持ち、現地を訪れました。古墳群周辺では緑色片岩が豊富に産出し、それが古墳時代の人口増加と古墳造営を支えた可能性があります。著者は、緑色片岩製の古墳を実際に目にした感動を共有しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県紀北地方は、和泉山脈南麓に広がる和歌山平野に位置し、紀の川が流れる。瀬戸内海性気候で降水量が少なく温暖なため、桃の栽培が盛ん。紀の川は中央構造線に沿って流れ、結晶片岩の土砂を運ぶ。結晶片岩は水はけが良く、桃栽培に適した土壌となる。紀北地方を訪れた筆者は、結晶片岩と桃栽培の関係性を農業史の観点から探求したいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

八女産のミカンについて、その品質の高さの理由を探る文章です。

著者は、八女が日本のミカン栽培の上位に入る適地だと考えています。その理由は、八女が緑泥石帯に位置し、良質なミカン栽培の条件である「青い石が出る園地」と一致するためです。

緑泥石帯は土壌の排水性と保肥性に優れ、ミカンの栽培に適しています。八女は海から遠く日射量は少ないですが、土壌の質の方が重要だと著者は考えています。

そして、石灰岩土壌を好むと思えないミカンにとって、緑泥石帯である八女の土壌は最適な環境を提供していると考えられるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の著者は、日本におけるカンキツ栽培と緑色片岩の関係に強い興味を抱いた。きっかけは、沖縄でのカカオ栽培視察で緑色片岩に出会い、その後、和歌山県のミカン農園で同様の岩を見つけたことだった。

著者は、日本の柑橘の起源とされるヤマトタチバナと沖縄のシークワーサーの遺伝的な近縁性を示す研究結果に注目し、古代、ヤマトタチバナを持ち帰った田道間守が、緑色片岩を目印に植栽地を選んだのではないかと推測する。

さらに、愛媛県のミカン産地や和歌山県のミカン農家の言い伝えからも、緑色片岩と良質なカンキツ栽培の関係を示唆する事例が見つかり、著者は古代からの知恵に感銘を受ける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、ミカン栽培における言い伝え「青い石が出る園地は良いミカンができる」を科学的に検証しています。青い石は緑色片岩と推測され、含有する鉄分が土壌中のリン酸を固定し、結果的にミカンが甘くなるという仮説を立てています。リン酸は植物の生育に必須ですが、過剰だと窒素固定が阻害され、糖の転流が促進され甘みが増すというメカニズムです。さらに、青い石は水はけ改善効果も期待できるため、ミカン栽培に適した環境を提供する可能性があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料について、その原料や種類、成分に焦点を当てて解説しています。魚粉は魚を乾燥させて粉状にしたもので、飼料や食料にも利用されます。肥料として使われる魚粉は、主に水産加工の副産物である赤身魚系のものが主流です。近年では、外来魚駆除の一環として、ブラックバスなどを原料とした魚粉も登場しています。成分については、次回詳しく解説するとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山形県天童市は東北地方のグリーンタフ帯に位置し、青い石や緑の石が多く見られる。

これらの石は、土壌を肥沃にする効果があり、天童市が果物王国と呼ばれるほど農業が盛んな理由の一つとなっている。

豊かな土壌は農作物だけでなく、遺跡の多さからも、古くから人々が暮らすのに適した土地だったことが伺える。

しかし、土壌の条件は地域によって異なるため、天童市の農業をそのまま他の地域で再現することは難しい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、山形県真室川町で偶然にも緑色凝灰岩と出会った体験談です。著者は、緑色凝灰岩の主成分である緑泥石との思わぬ出会いに感動し、それを「栽培の神様に導かれた」と表現しています。

また、記事内では「田道間守が目指した常世の国はヤンバルの事か?」という別の記事への言及がありますが、要約にあたりその内容には触れていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、東北地方、特に山形県に見られるグリーンタフについて解説しています。グリーンタフは、約2000万年前の日本海開裂時に、火山灰や土砂が海底に堆積し、それが熱水変質を受けて緑色になった凝灰岩です。東北地方は、かつて島々が点在する海域でしたが、火山活動と堆積によって陸地化しました。この記事では、グリーンタフの成因と、それが東北地方の地質に与えた影響について詳しく解説しています。また、関連情報として、緑泥石や青い石が出る園地とミカン栽培の関係についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

青い石が出る園地は良いミカンが出来るという言い伝えは、水はけの良さと関係があると考えられます。青い石とは緑泥岩のことで、水はけの良い土地に存在します。水はけが良いと、ミカンの根腐れが防げ、甘くて美味しいミカンが育ちます。また、緑泥岩はミネラルが豊富で、それが土壌に溶け出すことで、ミカンに良い影響を与えている可能性も考えられます。科学的根拠は未解明ですが、長年の経験から生まれた言い伝えには、先人の知恵が詰まっていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県吉野にある宮滝遺跡は、縄文時代から飛鳥時代にかけての複合遺跡です。中央構造線の南側に位置し、緑泥石帯の上に位置しています。

宮滝遺跡周辺は段丘堆積物に覆われていますが、吉野川には緑泥片岩が多く見られます。これは、周辺の山々から流れ出た土砂が堆積した一方で、川の浸食作用によって地下の緑泥片岩が露出したためと考えられます。

宮滝遺跡のように、緑泥片岩は古墳時代の皇族と関連する場所にも多く見られます。古代の人々が、緑泥片岩を重要な意味を持つものとして認識していた可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、和歌山県にある元伊勢「濱宮」について考察しています。濱宮は、垂仁天皇の命で常世国から持ち帰った橘を植えたと伝わる「六本樹の丘」からわずか6kmほどの場所に位置しています。

濱宮の歴史は垂仁天皇の時代よりも古く、田道間守が生きた時代にはすでに存在していた可能性があります。これは、当時すでに熊野古道またはその周辺の道が利用されていたことを示唆しています。

興味深いことに、濱宮の地質は緑泥石帯であることが判明しました。これは、美味しいミカンができる土壌として知られる緑泥石と関連づけて考察することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、伊勢神宮の五十鈴川と瀧祭神について解説しています。清流で知られる五十鈴川は、参拝前に心身を清める場とされ、その神聖さから川の神を祀る瀧祭神が存在します。社殿はなく石畳に祀られているそうですが、具体的な写真はありません。筆者は、石畳の石は美しい青色片岩や緑色片岩ではないかと推測し、青い石が持つ不思議な力について言及しています。そして、伊勢神宮への再訪を希望しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

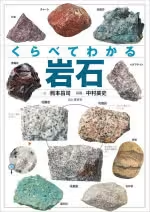

ミカン栽培の上級者は、良いミカンができる土地には青い石(結晶片岩)が多いことに気づき、土壌と母岩の関係に関心を寄せている。

しかし、素人が岩石を見分けるのは難しく、良い図鑑が求められていた。

「くらべてわかる岩石」は、似た岩石の見分け方が豊富で、結晶片岩も多数掲載。栽培技術向上に役立つこと間違いなし。

土壌の物理的特性を理解するには、岩石を構成する鉱物の化学的性質を解説した書籍も必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、異なる色の結晶片岩を観察し、その母岩と土壌への影響について考察しています。

筆者は、黒色片岩、褐色の珪質片岩らしき層、灰色の層からなる結晶片岩を観察し、その成り立ちについて考察しています。特に、褐色と灰色の層が珪質片岩である可能性について触れ、珪質片岩の色は由来となる岩石によって変わることから、どちらも珪質片岩の可能性があることを示唆しています。

そして、園地でこのような結晶片岩が多い場合、ミカン栽培の秀品率向上には期待できないのではないかと推測しています。これは、過去の園地の土壌とミカンの品質に関する記事の内容を踏まえた考察です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

針谷宥氏の「高温・高圧のはなし」は、鉱物合成の歴史と地球科学の知識進展を解説する。古代からの錬金術やダイヤモンド合成の試みを紹介し、19世紀後半からの高温高圧実験技術の発展を辿る。特に、1950年代以降のベル研究所やGE社の貢献を強調し、人工ダイヤモンド合成成功が地球内部の物質や構造理解に繋がることを示す。さらに、地球内部の超高圧状態を再現する装置開発競争や、高温高圧下での鉱物合成が地球科学に革命をもたらしたと結論付ける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、「青い石」と呼ばれる緑色片岩が、どのようにして優れた肥料となるのかを地質学的な視点から解説しています。

海底火山で生まれた玄武岩は、プレート移動により日本列島へ移動し、陸のプレート下に沈み込みます。その過程で強い圧力と熱を受け、変成作用によって緑泥石を多く含む緑色片岩へと変化します。

緑色片岩は、もとの玄武岩由来のミネラルに加え、海水由来のミネラルも含み、さらに、その層状構造から容易に粉砕され、植物が吸収しやすい状態になります。また、粘土鉱物である緑泥石は腐植と相性が良く、理想的な土壌環境を作ります。

このように、地下深くで長い年月をかけて形成された緑色片岩は、栽培者にとって理想的な肥料と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枕状溶岩を見るため、大阪府高槻市にある本山寺を訪れた。本山寺は、安山岩でできた山中に位置している。周辺の地層は、古生代ペルム紀に海底火山活動でできた「超丹波帯」の一部と考えられている。境内で観察できる岩石は、緑色片岩に変質した安山岩で、その中に枕状溶岩が見られる。枕状溶岩は、水中に噴出した溶岩が急速に冷やされて固まった際にできる特徴的な形状をしている。本山寺の枕状溶岩は、かつてこの地が海底火山の活動する場所だったことを示す貴重な証拠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、良質なミカン栽培に欠かせない「青い石」こと結晶片岩について解説しています。

筆者は、結晶片岩が産出する三波川変成帯について調べ、その中でも「地球の窓」と呼ばれる埼玉県長瀞が結晶片岩の観察に適した場所であることを知ります。

しかし、大阪在住の筆者にとって長瀞は遠方のため、ジオパーク秩父のガイドブックを取り寄せることにします。

過去に長瀞を訪れた経験を持つ筆者ですが、当時は結晶片岩と栽培の関係に気づいていなかったため、改めてガイドブックを通して学びを深めようとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の神話に登場する桃は、邪気を祓う力があるとされ、古くから特別な存在として認識されていました。桃の実には不老不死や長寿のイメージがあり、健康効果も期待されていたと考えられています。実際、桃の種である桃仁は薬として用いられていました。桃と同じバラ科のアーモンドにも健康効果があることから、桃仁にも同様の効果が期待できます。古代の人々は、桃の持つ力に神秘性を感じ、健康の象徴としていたのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県のミカン農家さんから、良いミカンができる園地には青い石が多いという言い伝えがあると聞きました。実は、私も以前和歌山県下津町でミカン園地を訪れた際に、同じ青い石について触れていました。

青い石とは緑泥石のことで、日本では古くから特別な存在として認識されてきました。今回の話を聞いて、ミカン栽培と青い石の関係に興味を持ちました。

日本では他にも、沖縄の「常世の国」伝説や、愛媛県のミカン産地と緑泥石帯の関係など、興味深い話が数多く存在します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

徳島県吉野川市周辺では「青い石が出る園地は良いミカンが出来る」という言い伝えがある。この青い石は緑泥石片岩で、三波川変成帯でよく見られる。緑泥石片岩は、マグネシウム肥料の原料となる水滑石(ブルーサイト)を生成する場所であることから、土壌にマグネシウムが豊富に含まれる。さらに、緑泥石片岩は風化するとカリウムやマグネシウム、2:1型粘土鉱物を含む肥沃な土壌となる。これらの要素がミカン栽培に適していると考えられ、地元農家からは土地への高い信頼が寄せられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハウスミカン栽培では、石灰を好む、弱酸性土壌を好む、水はけの良い場所を好む、といった相反する条件が挙げられる。銅欠乏の視点から見ると、石灰施用によるpH上昇は銅の吸収阻害につながる。硝酸石灰や硫酸石灰はpH上昇は抑えるが、それぞれ土壌EC上昇や栄養塩増加による弊害がある。水はけの良さは、粘土鉱物の蓄積を防ぎ、銅吸収阻害を抑制する上で重要となる。しかし、栽培を続けると粘土鉱物の蓄積は避けられない。これらの複雑な要素がミカン栽培を難しくしている。近年では「ミカンが石灰を好む」は誤りで、土壌pHの微妙な変動と銅、亜鉛などの微量要素の吸収が重要との見解が出ている。