米ぬか嫌気ボカシ肥の施肥で土壌改良の効果はあるか?の記事で米ぬか嫌気ボカシ肥作り中に米ぬかに含まれるポリフェノールはどうなるのか?という事が気になった。

米ぬか嫌気ボカシ肥作りでは酸素を遮断する程良い肥料になるので、酸化が重要な反応は期待できず、ポリフェノール同士が縮合する事も期待出来ない。

ふと頭に浮かんだ事として、ポリフェノールの分解の記事で記載した内容だ。

上記URLの記事は腸内細菌叢での話になるが、米ぬか嫌気ボカシ肥でも共通だとして、

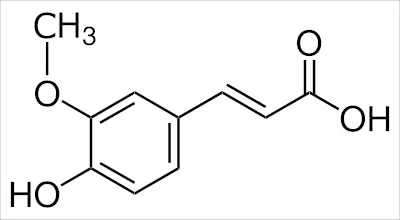

フェルラ酸はコーヒー酸(カフェ酸)を経て、

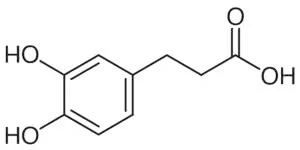

3-(3,4-ヒドロキシフェニル)-プロピオン酸になる。

ここから先の反応だけれども、おそらく右側のカルボキシ基が外れ、ここから水と二酸化炭素が生成される。

左側のヒドロキシ基(-OH)が外れる。

ベンゼン環(六角形の箇所)が開裂し、酢酸やプロピオン酸といった短鎖の脂肪酸になる。

短鎖の脂肪酸といえば、米ぬか嫌気ボカシ肥の成功のサインの香り化合物についての記事で触れたが、エタノール等のアルコールとエステル化することで、良い香りへと変化していくわけで、米ぬか嫌気ボカシ肥作りを俯瞰すると、土作りの要素が減り、即効性の成分が増えるといったところになるといったところか。

以前、師のところで米ぬか嫌気ボカシ肥を作る時に材料が足りなくなって、そこらにあった木質のチップを混ぜて仕込み半年程して開けたら、チップがなくなりつつも、香りが強く米ぬかの褐色具合が濃かったという事があった。

これは木材チップに含まれていたフェノール性化合物が開裂したことが要因だったのかな?

次に米ぬか嫌気ボカシ肥を仕込む時は

オガクズを仕込んでみようかな。

木質成分の分解を得意とする白色腐朽菌は活動できないだろうけれども、反応は進むかもしれないな。