赤トンボが激減 奈良では1000分の1の地域も 農薬使用など影響か | 毎日新聞といったタイトルのニュースが目に付いた。

稲作で使用する農薬、水田の乾田化や水田自体が減ったといった要因で赤トンボことアキアカネが急激に個体数を減らしている可能性があるという内容が記載されていた。

水田からメタン発生を気にして乾田にすることは良い手なのだろうか?

私の住む大阪北部ではどうなのだろう?と気になった。

以前、赤トンボを探しに収穫後の田んぼへの記事で記載したが、近所で赤トンボは産卵しているのか?が気になって探し回ったことがあり、

のようなキャタピラ痕の湿地で赤トンボらしきトンボが産卵しているのを見かけた。

この時はこんな所に産卵して大丈夫なのだろうか?と気になった。

この不安に対して、冒頭のニュースと一緒に目に付いた本に興味深い記載があったので、その本を紹介する。

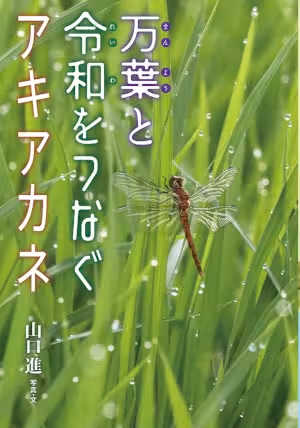

その本というのが、

岩崎書店から出版されている万葉と令和をつなぐアキアカネ(山口進著)という本だ。

万葉と令和をつなぐアキアカネ - 株式会社岩崎書店 この1冊が未来をつくる

この本はアキアカネがたくさん羽化する田に注目し、そこで栽培をしている方の栽培方法から見ていく本になっている。

この本でわかった事は、アキアカネが羽化する田ではトラクター等の農機具は利用していて、冬期の荒起しらしきものもやっている。

それでもアキアカネの羽化に関しては壊滅的な影響は与えていないようだ。

では、他のアキアカネがいないところと何が違うのか?というと、一つは水切りの時期であるそうだ。

※本の中では水切りと表現を使っていたが、アキアカネの羽化の時期を考えると中干しを指している可能性がある。

水切りの時期を他の田よりも遅くする事で、田から水がなくなる事によるアキアカネのヤゴの死滅を回避する。

※アキアカネのヤゴは6月〜7月の間に羽化する

もう一点は除草剤を使用に注目していた。

カエルの変態は中干し有りの田では間に合うのか?の記事で除草剤は田に住む水生の生物にも影響を与え、アキアカネのヤゴも何らかの影響を受けている可能性がある

除草剤に関して、文中の方は有機栽培のようなこだわり栽培で草の防除に苦戦しているような内容だったが、この手の栽培をしていれば草の管理は楽になるはずでは?

※地域によって状況は異なるのかな?

アキアカネの本を読んで気になったのは、

コメの収穫後にすぐに田を耕してレンゲを播種して、冬期にレンゲ畑にするようなところではアキアカネのヤゴはどうなってしまうのだろうか?ということ。

関連記事

年々増える猛暑日対策として、中干し無しの稲作に注目しています - 京都農販日誌