/** Geminiが自動生成した概要 **/

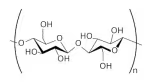

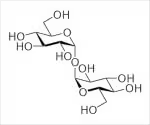

本記事は、土壌中の不可給態マンガンが植物に利用可能な可給態マンガンへ変化するメカニズムを、微生物由来の還元糖に焦点を当てて解説。牧野知之氏の論文を引用し、死滅した土壌微生物の遺体から溶出する還元糖(グルコースなど)がマンガン酸化物を還元溶解させることが主な要因と指摘します。還元糖の化学的特性も説明。土壌消毒などで微生物が死滅するとこのプロセスが加速され、植物のマンガン過剰症リスクを高める可能性を警鐘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土壌中の不可給態マンガンが植物に利用可能な可給態マンガンへ変化するメカニズムを、微生物由来の還元糖に焦点を当てて解説。牧野知之氏の論文を引用し、死滅した土壌微生物の遺体から溶出する還元糖(グルコースなど)がマンガン酸化物を還元溶解させることが主な要因と指摘します。還元糖の化学的特性も説明。土壌消毒などで微生物が死滅するとこのプロセスが加速され、植物のマンガン過剰症リスクを高める可能性を警鐘しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

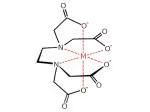

本記事は、土壌中の不可給態マンガンを可給態マンガンに変える反応におけるシュウ酸の重要性を解説します。土壌微生物が分泌するシュウ酸は強酸であり、マンガン酸化物の溶解を促進し、鉄と協力してマンガンを可溶化します。また、過酸化水素の発生要因にもなります。特に糸状菌がシュウ酸を多く分泌し、不可給態マンガン(Mn3+)を可給態マンガン(Mn2+)へ還元する重要な役割を担います。このため、マンガンの肥効を安定させるには土壌改良が極めて有効であると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中のマンガン還元メカニズムの続編です。マンガンは作物が利用可能な可給態(Mn(Ⅱ))となるには、不可給態のMn(Ⅲ)やMn(Ⅳ)が還元される必要があります。前回の記事では畑作でのフェノール酸によるMn(Ⅳ)還元に触れましたが、今回はさらに、研究報告から二価鉄(Fe2+)が酸性条件下で不可給態の二酸化マンガン(Mn(Ⅳ))を還元し、可給態マンガン(Mn(Ⅱ))を生成する可能性を解説。これは、鉄よりマンガンが還元されやすいという特性とも一致する重要な知見です。次回は水素イオンの役割に迫ります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土壌中で二酸化マンガン(Mn(Ⅳ))が可溶性の二価マンガン(Mn(Ⅱ))に還元される仕組みを解説。水田のような環境と異なり、還元反応が起こり難い畑作地でもMn(Ⅳ)がMn(Ⅱ)に戻るのかという疑問に対し、フェノール化合物が鍵となることを示す。Mn(Ⅳ)はヒドロキノン、フェルラ酸、バニリン酸などのフェノール化合物を酸化する過程で、自らはMn(Ⅱ)へと非生物的に還元される。この反応により、フェノール化合物は酸化重合し腐植の前駆物質を生成。マンガンの酸化還元機能が、土壌の腐植物質形成に重要な役割を果たすメカニズムを明らかにする。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

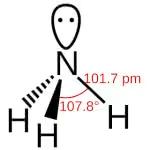

このブログ記事は、土壌中で重要な活性酸素である過酸化水素(H₂O₂)よりも強い酸化剤が存在するのかを考察しています。過酸化水素がより強い酸化剤に対して還元剤となり得るという問いかけから、その有力な候補としてマンガン、特に三価マンガン(Mn³⁺)に着目。三価マンガンは酸化マンガン(Ⅲ)として鉱物に存在する他、微生物が土壌中の二価マンガンから三価マンガンを生成することが普遍的であると紹介しています。日本の土壌における三価マンガンの普遍的生成の可能性を示唆し、今後、過酸化水素との実際の反応性について掘り下げていく方針です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

前回のブログで、過酸化水素による作物の発根促進・ストレス緩和の可能性を提示。今回は、酸化剤である過酸化水素が土壌中のアンモニアや硫化水素などの還元物質とどう反応するかを深掘りします。まず、工業的なアンモニアの酸化反応を調査したところ、「ヒドラジン(N2H4)」という化合物を発見。これはアンモニアを次亜塩素酸塩などで酸化して作られ、ロケット燃料にも使われます。過酸化水素でも生成は考えられますが、土壌中での生成は疑問。今後の研究のためにこの知見を覚えておきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSの管理画面に二段階認証機能が追加され、セキュリティが強化されました。この新機能を利用するには、まず「SOY CMSで管理画面のIPアドレス制限を追加しました」の記事に沿ってIPアドレス制限を設定することが必須です。信頼できる環境のIPアドレスを登録後、二段階認証の項目にチェックを入れることで有効化できます。今回の対応を含む最新パッケージは、公式サイト(https://saitodev.co/soycms/)からダウンロード可能です。これにより、SOY CMSの管理画面の安全性が向上し、より安心して運用できるようになります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビール酵母由来肥料の研究から、水熱処理した酵母細胞壁とFe(Ⅲ)の反応で「RCS(活性炭素種)」の発生が確認されました。RCSは植物の生産性向上に寄与し、同時に安定した二価鉄も生成されます。これにより、ビール酵母肥料に錆びた鉄粉を加えるだけで、生育促進RCSと安定二価鉄の同時供給が可能と示唆されています。今後のさらなる効果検証が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

畑の土表面で発見されたオレンジ色のコケのようなものが、地衣類「ダイダイゴケ」であることが示唆されています。記事では、このダイダイゴケの鮮やかな橙色の色素に注目。調査の結果、アントラキノン系の「パリエチン(フィシオン)」という色素であると判明しました。パリエチンは紫外線のカットに役立つ可能性があり、地衣類を構成する細菌と藻類のどちらがこれを合成するのかが今後の研究課題として提示されています。詳細なメカニズムは次回以降の記事で解説される予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、すぐき漬の発酵プロセスから、米ぬか嫌気ボカシ肥作りに役立つ知見を得ることを目的としています。すぐき漬は「面取り→荒漬け→本漬け(天秤押し)→室入れ」の工程で製造され、特に「天秤押し」による加圧・脱水と、約40℃の「室入れ」での乳酸発酵が特徴です。

米ぬかボカシ肥との比較では、塩漬けと加温が主な違いであり、塩漬けが雑菌抑制に効果的か、乳酸菌が高塩分下で活動できるかが考察されています。しかし、肥料に塩分はEC上昇のリスクがあるため、米ぬかボカシ肥では塩を使わず、水分量を極少量にする以外に新たな濃度調整方法の模索が必要であると締めくくっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は公園でクスノキの枝にシダ植物ノキシノブが複数自生しているのを発見。しかし、公園内の他の樹木にはほとんど見当たらないことから、「ノキシノブはクスノキのみを選んで自生しているのか?」という疑問を抱く。さらに、ノキシノブの根元にはギンゴケが生えていることに気づき、このコケがノキシノブの生息条件なのか、あるいはノキシノブが生えることでギンゴケが発生するのか、といった新たな生態学的考察を深めている。ノキシノブの特定の宿主選択と共生関係について、筆者の探究心が高まっている様子が窺える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

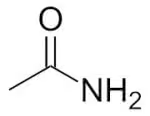

本記事は、前回のシアナミドとカルボジイミドの平衡状態に触れ、カルボジイミドの農薬的な作用機序を考察しています。カルボジイミドは、カルボン酸とアミンのアミド結合を促進し、アミドを合成する機能を持つ点が解説されています。具体例として、酢酸とアンモニアからアセトアミドが生成される反応が挙げられ、カルボジイミドがカルボン酸を反応性の高いエステルに変換したり、N-アシル尿酸に変化したりすることで反応に関与すると説明。石灰窒素散布時にカルボジイミドが周辺のカルボン酸やアミンに影響を与えることが、農薬的な作用に繋がると示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「クスノキに守られた?単子葉の木」は、筆者が偶然発見した珍しい植物の共生関係を描いています。晴天の日に見上げた立派なクスノキの幹が三叉に分かれる窪みに、シュロのような単子葉の木が根付いている様子を、写真と共にレポート。

筆者は、クスノキの幹のわずかな土壌で育つこの単子葉の木の環境に注目します。土の量が圧倒的に少ない厳しい条件ながら、強靭なクスノキの幹が雨風から小さな木を効果的に守っている状況を提示。この一見矛盾するような生育環境に対し、「果たして良いのか悪いのか?」と問いかけ、読者に植物の生命力や環境適応の奥深さを考えさせる、興味深い内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵過程に、使用済み使い捨てカイロを添加した場合の影響を考察する記事です。カイロに含まれる酸化鉄(Ⅲ)は、メイラード反応による褐色物質の増加や、メラノイジンとの結合を通じて発酵に寄与する可能性が指摘されます。

特に、嫌気ボカシ肥の酸性環境下で、鉄還元細菌により酸化鉄(Ⅲ)が酸化鉄(Ⅱ)へ還元されるメカニズムを解説。還元された酸化鉄(Ⅱ)は、クエン酸などの有機酸やメラノイジンと反応し、鉄イオンを生成すると推測されています。今後は、メラノイジンのレダクトンと酸化鉄(Ⅱ)の反応が注目されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、米ぬか嫌気ボカシ肥が腐敗した際に焼きミョウバンを添加することの有効性を考察しています。米ぬかの主要成分(炭水化物、脂質、タンパク質)の発酵プロセスを詳細に解説し、腐敗の進行に伴う悪臭物質やpH変化に注目。特に、タンパク質分解でアンモニアが発生しpHが上昇する初期段階では、ミョウバンは消臭効果を発揮する可能性を示唆します。しかし、腐敗がさらに進み酪酸発酵によってpHが低下する段階では、ミョウバンの効果は薄れるか、低pH環境での溶解性の問題から期待できない可能性があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、焼きミョウバンが持つ消臭作用、特にアンモニアへの効果を化学的に解説します。焼きミョウバンはミョウバンを加熱して水分を抜いたもので、少量で効果が高いとされます。アルカリ性の悪臭物質であるアンモニアは、酸性を示す焼きミョウバン水と反応。アルミニウムイオンにより水酸化アルミニウムとして沈殿し、硫酸イオンとは硫酸アンモニウムの塩を形成することで、アンモニアを無臭化し固定します。米ぬか嫌気ボカシ肥への応用も考察。悪臭対策には有効ですが、生成される硫酸アンモニウムは即効性の窒素肥料であるため、ボカシ肥の肥効を変化させる可能性についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、米ぬか嫌気ボカシ肥作りにミョウバン添加を検討する中で、「ミョウバンの殺菌作用」について解説。法政大学の研究報告を引用し、ミョウバン類処理が糸状菌病や細菌病の防除に効果があること、そのメカニズムがアルミニウムの結合性による菌の生育・増殖阻害であることを紹介しています。この殺菌作用がボカシ肥の発酵を阻害する懸念から、ミョウバンの添加は控えるべきと結論。代替として、アルミニウムを含む火山灰や粘土鉱物の粉末利用を提案し、それらに含まれるケイ酸の嫌気発酵への影響について新たな疑問を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

NHKテレビテキスト『やさいの時間』2025年12-1月号で、筆者が「腐植×粘土鉱物による『働く土』づくり」企画の講師を務めました。本企画では、土が自ら作物の成長を助け、追肥や病害虫対策の手間を大幅に削減する“働く土”の実現法を解説。筆者が師の畑で経験した「土が代わりに働く」魔法のような状態や、農薬不要になった事例から、栽培の常識を覆す土作りの極意を紹介します。日々の作業負担を減らし、豊かな収穫に繋がるヒントが満載です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

先日訪れた畑で、小さなキク科の植物が広範囲に群生しているのを発見しました。その数の多さから、畑の環境状態を示す重要な手がかりになるかもしれないと考え、記録用に撮影。まず画像検索でハキダメギクと判明しましたが、葉の形状が卵形であり、ハキダメギクの細い葉とは異なることに気づきました。そこで再度詳細に調べた結果、コゴメギクである可能性が高いと特定。残念ながら、これらの植物がどのような環境条件を好むかについての詳しい情報は得られませんでしたが、新たな植物の名前を覚える貴重な機会となりました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、収量が多い田の土が黒く柔らかいにもかかわらず、土壌分析で腐植量が少ないという矛盾から「土が黒くなる要因」を考察しています。土の黒さの要因として、一般的に腐植の蓄積と、還元された鉄(酸化鉄(Ⅱ))の存在が挙げられます。特に水田のような還元環境では鉄の還元が頻繁に起こるため、冒頭事例の黒い土は、腐植が少ない代わりに還元鉄が多い可能性が示唆されます。しかし、土の「ふかふか感」との食い違いから、筆者はまだ見落としている要因があるとし、さらなる検討を促しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

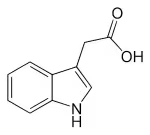

このブログ記事では、植物ホルモン「オーキシン(インドール酢酸:IAA)」と「腐植物質」の関連性を探ります。含窒素香気物質インドールの構造に着目し、神戸大学の研究論文を紹介。そこでは、オーキシンが腐植物質の超分子構造に保持され、pHやイオン強度の変化で放出されるメカニズムが示されています。この作用により植物の成長促進が期待でき、実際に植物がIAAを直接吸収する挙動も報告されています。さらに、土壌微生物もオーキシンを合成するため、腐植の定着と微生物の活性化が植物の発根促進に繋がると解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

太陽熱土壌消毒は、中熟堆肥と合わせるミネラル選定を誤ると土壌劣化を加速させ、1年目の見かけの生育向上後、数年で粘土鉱物が失われ病害多発のリスクがある。この問題回避策としてミネラル施用が推奨されるが、リン酸・石灰過剰な畑が多い中で、牡蠣殻などの有機石灰の追加投入は「自殺行為」と筆者は警告。適切なミネラルはモンモリロナイト等の微量要素を含んだ鉱物系肥料と提言し、根本的には土壌消毒前に病気に強い環境改善から始めるべきだと指摘します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、太陽熱土壌消毒が「悪い菌は死滅し、良い菌は生き残る」という都合の良いものではなく、病原性真菌が有利になりやすい土壌環境を作り出す可能性を指摘しています。その上で、消毒時に推奨される「中熟堆肥」の投入について疑問を呈しています。一般的な牛糞堆肥は、熟成で硝酸態窒素や可給態リン酸が増加し、腐植効果も低いため、真菌をさらに有利にする土壌条件を作りかねないと警鐘を鳴らします。筆者はキノコが生える植物性有機物主体の堆肥を理想としますが、消毒の高温下では熟成を担う真菌(白色腐朽菌)が活動できず、熟成が進まない問題を提起。米ぬか主体堆肥のリン酸値も懸念し、最終的に「太陽熱土壌消毒時に一体どのような中熟堆肥を用いるべきなのか?」という問いかけで締めくくっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

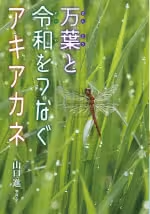

アキアカネの激減が農薬や水田の乾田化・減少に起因する可能性に触れ、筆者の不安から「万葉と令和をつなぐアキアカネ」を紹介。この本によると、アキアカネが多く羽化する田は、農機具利用があっても、ヤゴの死滅を避けるために水切り(中干し)の時期を遅らせ、除草剤の使用を控える点が重要だと判明しました。筆者は有機栽培での除草剤の課題に疑問を呈しつつ、収穫後のレンゲ播種がアキアカネのヤゴに与える影響について新たな問いを投げかけています。アキアカネ保護には中干し時期と除草剤が鍵となる可能性が示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、青魚系魚粉肥料が油脂による食味向上に寄与するのに対し、赤身魚系魚粉肥料の特性に焦点を当てています。赤身魚のミオグロビンやヘモグロビンに由来する豊富な鉄(ヘム鉄)に加え、亜鉛や銅などの微量要素を含む点が特徴です。この肥料は、施設栽培で土壌を酷使する果菜類において、鉄欠乏などの土壌問題を解決するのに特に有効と考察。油脂よりも土壌の問題解決を優先する場面で、その真価を発揮する可能性が高いと示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作害虫対策として注目されるギンヤンマは、浮葉植物が自生する人工貯水池等で産卵する可能性がある。この記事では、閉鎖的な環境でギンヤンマのヤゴの餌となる生物がいるのかを検証。公益財団法人日本科学協会の事例によると、プールのような閉鎖水域でもギンヤンマが産卵・成長し、ヤゴは生態系の頂点に立つ捕食者として君臨するという。主な餌は、同じ閉鎖環境に多数生息するタイリクアカネやウスバキトンボのヤゴ。特にウスバキトンボは成虫・幼虫ともにギンヤンマに捕食される。ウスバキトンボのヤゴはボウフラ等を食べるため、人工貯水池の環境を整えれば、ギンヤンマの数を増やすことが期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウスバキトンボは繁殖力旺盛でジャンボタニシの捕食者であることから、その捕食者が増えることで害虫(カメムシ)抑制に繋がる可能性を探る記事です。ウスバキトンボの捕食者として大型トンボ・ギンヤンマに注目し、ギンヤンマがカメムシを捕食する可能性(積極的ではないものの)に言及しています。もしウスバキトンボの増加がギンヤンマを増やし、それがカメムシ減少に繋がるならば、農業害虫対策への波及効果が期待できます。この仮説を検証するため、今後はギンヤンマの生態をさらに深掘りしていく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作でのジャンボタニシ繁茂は、栽培者の管理、特に「中干し」が根本原因だと記事は指摘しています。ジャンボタニシの稚貝の天敵はウスバキトンボのヤゴ、成貝の天敵はオタマジャクシとされています。

ウスバキトンボは毎年大陸から飛来し、5月頃に第一世代が産卵し、ヤゴは6〜7月中旬頃に活動。第二世代はお盆前後に第三世代を産卵します。しかし、ヤゴやオタマジャクシは中干しで死滅する一方、ジャンボタニシの稚貝は乾燥に耐えます。

結果として、中干しが天敵のいない環境を作り出し、ジャンボタニシの増加を助長していると警鐘を鳴らしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゼオライトはSi/Al比が低いほどCECが高まりますが、Alからの脱アルミ化によりCECが高いゼオライトほど風化耐性が低いとされます。本記事では、この仮説に基づき、産業利用される硬質ゼオライトのモルデナイトと軟質ゼオライトのクリノプチロライトのCECを比較検証しました。文献調査の結果、モルデナイトのCECが117〜169、クリノプチロライトが118〜175と、軟質ゼオライトの方が全体的に高いという当初の予想に反し、両者に大きな差は見られませんでした。むしろ、ゼオライトの種類よりも採掘場所によるCECの変動が大きいことが示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメタン発酵では、尿酸分解によるアンモニア発生がpH上昇の主要因であり、その除去が鍵となります。対策として嫌気性アンモニア酸化細菌「アナモックス菌」の活用が注目されています。アナモックス菌はアンモニアを窒素ガス化しますが、培養や自然界での稀少性が課題です。しかし、耕地での存在も示唆されており、畜産分野に限定しない幅広い視点での解決策模索が鍵となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のメタン発酵が難しいのはC/N比の低さが理由とされていますが、その詳細を解説します。鶏糞に多く含まれる尿酸が窒素を豊富に含み、これがC/N比を低下させます。尿酸は微生物の働きで尿素に分解され、さらに尿素が分解されると水酸化物イオンが生成され、pHが上昇します。この高いpH環境がメタン生成菌の活動を阻害するため、鶏糞を用いたメタン発酵は困難となるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、味噌の香り成分として注目される「フェニルエチルアルコール」について解説しています。この化合物はバラの香料としても知られており、その化学構造が示されています。生成経路は、芳香族アミノ酸のフェニルアラニンが脱炭酸と還元を経て変化するというもの。著者は、フェニルアラニンがこの香りに変わることで、大豆に豊富なフェニルアラニンが含まれている証拠となり、それが良い香りと認識されるのではないか、という独自の考察を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スコリアの赤色は、マグマ冷却時に含まれる磁鉄鉱などの鉄鉱物が、高温状態で空気と接触し酸化(高温酸化)して赤鉄鉱(Fe₂O₃)になるためです。酸素が少ない環境では黒くなります。この鉄分を含む赤色の粉は、稲作の鉄剤肥料としての活用も期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の猛暑と、稲作への水不足・中干しによる悪影響への懸念が募る中、筆者は土が少なく水も少ない過酷な環境下でもたくましく繁茂するアカメガシワに注目する。この落葉樹の葉はポリフェノールを豊富に含み、良質な腐葉土となる。その腐葉土は土壌の炭素を埋没させ、周辺植物の成長と光合成を促進し、単位面積あたりの二酸化炭素吸収量を高める効果が期待される。筆者は、アカメガシワが地球温暖化緩和に貢献する可能性を感じ、その生命力に感銘を受けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞メタン発酵消化液の稲作における藁腐熟への活用が検討されている。その際、藁の腐熟を担う微生物(例:枯草菌)が、豪雪地帯の冬の田のような嫌気環境で活動できるか、また無機窒素を利用できるかという二点が疑問視された。

一般に好気性と思われがちな枯草菌だが、PubMedの論文「Anaerobic growth of a "strict aerobe" (Bacillus subtilis)」によると、枯草菌は硝酸呼吸を行うことで嫌気的環境下でも増殖可能であることが示されている。この硝酸呼吸は無機窒素(硝酸)を利用するため、上記の二点の疑問を解消する。これにより、消化液を利用した藁の腐熟促進に期待が持てる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞のメタン発酵で得られる消化液は、大規模稲作の課題解決に貢献する可能性があります。この消化液はアンモニア態窒素が豊富で、土壌改良材として期待され、特に稲わらの腐熟促進に有効と考えられます。従来の石灰窒素と異なり殺菌作用がないため、微生物の活動を阻害せず、微量要素(鉄や亜鉛など)の補給源としても有望です。これにより、区画整備された水稲の弱点を補強できる可能性があります。しかし、豪雪地域での大規模稲作では、雪の下で微生物(特に枯草菌)が活動し、無機窒素を利用して稲わらの腐熟を進められるかどうかが懸念点として挙げられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞のメタン発酵消化液は亜鉛や銅などの微量要素、腐植酸様物質、カリウムが豊富で、リン酸は少なめです。アンモニア態窒素が多く高pHなのが難点ですが、汚泥混合がなければ重金属は許容範囲。水稲の収穫後のお礼肥として有効で、冬を挟むことでアンモニアの影響を軽減し、藁の腐熟促進や有機物・微量要素の補給に役立つと考察されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

10年間毎日投稿を続けた筆者が、節目を振り返ります。この10年で最も印象深かったのは「緑色片岩」との出会いです。全国各地を巡り、土の始まりである母岩の理解を深める中で、それが農業生産性、特に稲作の品質と密接に関わることを発見しました。また、緑色の岩石には興味深い地域の伝承や日本の歴史との繋がりがあることも知りました。得られた知見を協力者の田で実践し、米の品質・収量を地域トップクラスに向上させ、講演の機会も得ました。今後は知見を共有し、学びの「限りなき旅路」を続けると結んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜排泄物と食品残渣を嫌気性発酵させメタンガスを抽出する際に残る液が「消化液」です。この消化液に土壌改良効果があるかという質問に対し、記事では効果の可能性を指摘しています。

理由として、難消化性で水溶性のポリフェノール「タンニン」が消化液に移行し、土壌改良に寄与すると考えられるためです。一方で、土壌改良に不向きなリン酸などの成分が消化液に残る懸念もありますが、発酵後の固液分離でリン酸が固形分に除去されれば、消化液の土壌改良剤としての価値は高まると考えられます。今後は、メタン発酵による有機物の変化を詳細に分析する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の土壌改良効果について考察。土壌改良に重要なのは縮合型タンニンであり、米ぬかに含まれるフェルラ酸がその候補となる。しかし、フェルラ酸が縮合型タンニンに変化するには酸化が必要だが、ボカシ肥は嫌気環境である点が課題。今後の展開に期待。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県越前市や鯖江市の田でアゾラ(アカウキクサ)が大量発生している様子が写真とともに紹介されています。筆者は、アゾラが絶滅危惧種であるにも関わらず、田を覆い尽くすほど繁殖していることに疑問を感じています。葉が赤く光合成に不利なはずのアゾラが繁茂しているのは、土壌の劣化が原因ではないかと推測し、除草剤を使う前に土壌改良をすべきではないかと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作土壌分析でまず見るべきはpH。pH5.5以下は鉄の溶脱を招き秋落ちの原因に。土壌pH低下は2:1型粘土鉱物(モンモリロナイト等)の減少が原因の可能性があり、これらは風化でpHを上げる働きを持つ。相談者の土壌ではpH改善傾向が見られ、CEC向上も確認。2:1型粘土鉱物の施肥が効果を発揮していると考えられる。土壌劣化は2:1型粘土鉱物の消耗と捉えられ、ケイ酸供給不足にも繋がるため、猛暑対策としても重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の表面に白い箇所が発生。酵母か放線菌の可能性があり、酵母なら膜状、放線菌なら粉状になる。写真から粉っぽく見えるため放線菌かもしれないが、表面は酸素が残りやすく酵母の可能性も否定できない。今後の変化を観察する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥にEFポリマーを加えることで、EFポリマー由来のペクチンからメタノールが生成される可能性がある。このメタノールが酪酸とエステル化し、リンゴやパイナップルの香りの酪酸メチルが合成される可能性がある。酪酸メチルを合成する菌として酵母が考えられる。メタノールは大量摂取で失明の危険性があるが、ボカシ肥作りでは揮発するため過度な心配は不要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りに、高吸水性樹脂EFポリマー(主成分:ペクチン)を新たに加えました。嫌気環境下でペクチンが分解される際、クロストリジウム属の細菌が関与する可能性があり、その過程でメタノールが生成されることがあります。このメタノールが、カルボン酸と反応して香り化合物を生成するのではないかと考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の発酵が進むと褐色化するのはメイラード反応による。米ぬかのデンプンとタンパク質が分解され、グルコースとアミノ酸が生成。これらが結合しシッフ塩基を経てアマドリ化合物となり、最終的に褐色のメラノイジンが生成される。この反応は腐植酸の形成にも重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りにおけるメイラード反応について解説。米ぬかの褐変化はメイラード反応によるもので、還元糖(グルコース)とアミノ酸が重要となる。グルコースはアルデヒド基を持ち還元性を示す。アミノ酸はアミノ基を持ち、これらが反応して褐色物質メラノイジンを生成する。今回はここまでで、次回はメイラード反応の詳細を解説する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の失敗サイン、今回はアンモニア。米ぬかのタンパク質が嫌気環境でアミノ酸に分解され、水分が多いと脱アミノ反応でアンモニアが発生。酵母がアンモニアを利用できれば問題ないが、水分管理が悪いと腐敗菌が活発になりアンモニアが蓄積。ただし、この反応で水分は消費される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作り失敗時の悪臭は、アンモニア、硫化水素、酪酸などが原因。特に酪酸は、通常酵母と結合して良い香りの酪酸エチルになるが、水分過多で酪酸菌が優勢になると酪酸が過剰に生成され悪臭となる。水分量の調整が、酪酸菌の活性を抑え、失敗を防ぐ鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビが作るカビ毒、オクラトキシンについて調査。アフラトキシンを作るフラバスとオリゼーの関係から、味噌への混入の可能性を検討した流れで、他のマイコトキシンを調べてみた。オクラトキシンはオクラセウスやニゲル(黒麹菌)が生成し、ニゲルは酢の醸造に使われることから、酢のマイコトキシン問題も深掘りすることでコウジカビへの理解を深めたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アフラトキシンは自然環境下で無毒化される可能性があり、Geminiによると酸化反応(過酸化水素による分解)と生物学的分解(特定の細菌や真菌による分解)が考えられる。特に、微生物が産生するラッカーゼやペルオキシダーゼなどの酵素がアフラトキシンを分解する可能性がある。白色腐朽菌と過酸化水素の関係から、味噌や醤油の発酵過程で過酸化水素が発生し、アフラトキシンが無毒化されるのかが疑問点として挙げられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウムは植物寄生性を持つ糸状菌で、有機質肥料も利用するため注意が必要です。有機物の競合相手としてコウジカビ(アスペルギルス属)が挙げられますが、コウジカビにも植物に病原性を示す種が存在します。これらの菌の生息環境を理解することは有機質肥料への理解を深めることに繋がるため、まずは文献が多いコウジカビから調べていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属菌は腐生菌であり、植物寄生菌でもあるため、有機物肥料で増殖し、植物に病害をもたらす可能性がある。しかし、非病原性のフザリウム属菌は、他の病原菌(例:ボトリチス属菌)の抑制効果も持つ。そのため、フザリウムの扱いは、病原性と非病原性の区別が重要で、判断が難しい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

浄水ケーキとは、浄水場で発生する上水汚泥を脱水して乾燥させた粘土質の土。大石物産はこれを園芸用培土に利用し、トリコデルマ菌の住処として活用。川砂客土と同様に、粘土鉱物の供給や微量要素の補給により、土壌中の菌を活性化させる効果を期待している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物繊維の炭化は、まず脱水反応で水分が放出され、次に分解反応で糖の鎖が切断されて低分子化合物が生成・揮発します。二酸化炭素やギ酸などが放出された後、リグニン等と反応し、タールや炭化水素類などの揮発性有機化合物が大量に放出され、炭素同士の結合が進む過程です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ムギネ酸は、メチオニンからニコチアナミンを経て合成される。土壌中の鉄利用率を高め、高pHやリン酸過剰な環境でも効果を発揮する可能性があり、作物の生育に貢献する。ムギネ酸単体の資材化は難しいが、その恩恵を早期に受けるための活用法が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の根から吸収できる有機態窒素について、タンパク質から硝酸への分解過程と、ペプチドが有機態窒素の大部分を占める可能性に言及。イネ科植物の鉄吸収に関わるムギネ酸が窒素を含む有機酸であることに着目し、ムギネ酸鉄錯体としての直接吸収機構を調べることで、窒素肥料の肥効に関する理解が進むのではないかと考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭に生ゴミを埋める習慣があり、土壌改良の効果で生ゴミの分解が早まっている。最近は、生ゴミを埋めた後の穴を塞ぐ土にEFポリマーを混ぜている。EFポリマーは土に保水性と通気性をもたらすため、ミミズにとって理想的な環境を作り出す。結果としてミミズが増え、生ゴミの分解がさらに促進される。保水性向上による土壌の重量増加と、通気性の確保という一見相反する効果を両立することで、ミミズによる生ゴミ処理の効率化を実現している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

5年間放置された耕作放棄地にある乾いた用水路に、ツクシが群生している。水の流れを見たことがない場所だが、用水路に堆積した土壌でツクシは元気に育っている。写真には、胞子を飛ばし終えたと思われるツクシの姿が捉えられている。同じ場所で畑の土壌にもツクシが生えているものの、用水路のツクシの方が生き生きとしているように見える。これは、用水路の土壌環境がツクシの生育に適していることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞の初期発酵に関わる真菌は明確には特定されていないが、堆肥化プロセスから推測できる。堆肥化初期の糖分解段階では、アスペルギルス属(コウジカビなど)、ペニシリウム属、ムコール属などの真菌が関与し、発熱を伴う。温度上昇により真菌活性は低下し、好気性細菌が優位になる。 温度低下後のセルロース分解を経て、リグニン分解段階で再び真菌が活性化するが、牛糞の場合は窒素過多により白色腐朽菌の活動は限定的となる可能性があり、主要な真菌は不明である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞は飼料の影響で糞生菌が少なく、排出直後は水分が多いため真菌の活動は不活発。菌が活動するには敷き藁などで水分調整が必要となる。しかし、敷き藁に牛糞の糞生菌の素となる菌はいない可能性があるため、牛糞分解の初期段階で活動する真菌の種類は不明。牛糞における糞生菌の発生メカニズムの解明が課題となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥に含まれる真菌、特に糞生菌について関心があり、土壌の塩類集積問題の観点から堆肥利用に懸念を示している。糞生菌の例としてヒトヨダケ属を挙げ、畑でよく見かけるキノコであることを確認した。牛糞内で糞生菌が優位である場合の影響について考察を進めている段階であり、詳細は今後の課題としている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

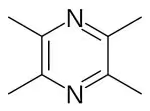

チョコレート香を持つテトラメチルピラジン(TMP)の抗菌作用について調査した。農薬成分ピラジフルミドとの関連は見出せず、TMPの抗菌作用に関する研究報告は少ないものの、生成AI Geminiによれば抗菌・抗真菌作用の可能性が示唆されている。具体的には一部の真菌への抗真菌活性を持つと報告されているが、作用機序は細胞膜への作用や酵素活性阻害等、未解明な部分が多い。TMPは納豆菌が合成するため、土壌中の団粒構造に含まれる可能性があり、作用対象の菌種特定が今後の課題となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日向土は宮崎県で採取される軽石で、鹿沼土より硬く、一般的な鉢底石より柔らかいという特徴を持つ。筆者はこの中間的な硬さが土壌環境改善に有効だと考えている。日向土は特定の山の噴出物ではなく、御池ボラ(4600年前)から大正ボラ(1914年)まで様々な年代の軽石が含まれる。それぞれの軽石の起源が明確なため、日向土を詳しく調べれば軽石への理解が深まると期待されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

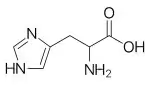

窒素を含む化合物は、非共有電子対を持つため求核剤となる。アミノ酸の中で特にヒスチジンは、イミダゾリル基に二つの窒素を持つ。イミダゾール環の1位と3位の窒素共に非共有電子対を持つが、3位の窒素の非共有電子対が環の外側を向いているため、求核付加反応への関与がより重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シモクレンの冬芽は、寒さや乾燥から芽を守る芽鱗(鱗片葉の一種)で覆われている。一方、アカメガシワは芽鱗を持たない裸芽である。アカメガシワの葉には毛があるため、裸芽の状態でもこの毛が芽の保護に役立っている可能性が考えられる。つまり、芽鱗の有無は植物の冬越し戦略の違いを示しており、アカメガシワは毛による保護を選択していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ChromebookとRaspberry Pi 5の組み合わせが最高の開発環境。ChromebookのLinux開発環境(Crostini)の制限をRaspberry Pi 5をサーバーにすることで回避。複数人でRaspberry Pi 5にアクセスし、Micro Editorを使って開発することで、小中学生でも容易にコーディングが可能に。ChromebookのSSH機能強化も貢献。Raspberry Pi 5のストレージはNVMeに換装することで信頼性向上。以前のRaspberry Pi 4B単体での開発環境に比べ、高速でストレスフリー。Chromebookはターミナルとして使用し、開発環境はRaspberry Pi 5に集約することで、ChromebookのPowerwashの影響も回避。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

EFポリマーの効果を最大化するために、土壌への長期的な保水性向上を目指した施用方法が考察されている。EFポリマーは分解されるが、その断片を団粒構造に取り込むことで土壌改良効果を継続させたい。そこで、植物繊維を分解する酵素を分泌する糸状菌「トリコデルマ」に着目。トリコデルマの活性化により、EFポリマー断片の団粒構造への取り込みを促進すると考え、キノコ菌を捕食するトリコデルマの特性から、EFポリマーと廃菌床の併用を提案。廃菌床によりEFポリマーの分解は早まる可能性があるが、長期的には土壌の保水性向上に繋がると期待している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ファームプロから八女紅茶を頂いた。緑茶用の品種を、一番茶は緑茶に、後の収穫は紅茶に加工するというユニークな取り組みだ。通常、後の収穫は品質が劣ると思われがちだが、八女紅茶は違う。緑茶品種の後期収穫が紅茶製造に適しており、渋みが少なく飲みやすい。栽培も手を抜かず、環境測定をしながら一番茶同様の管理を行う。これは、生産者の労働価値を高め、消費者の健康にも貢献する興味深い試みと言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

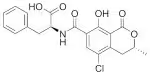

ポリフェノールの科学(朝倉書店)を購入し、値段分の価値があると実感。健康機能中心の目次で躊躇していたが、ポリフェノールと生体内分子の相互作用に関する詳細な記述が有益だった。特に、ポリフェノールの酸化的変換とアミノ酸との共有結合反応は、土壌中の腐植物質形成の初期段階を理解する上で重要。キノン体がアミノ酸と反応し架橋構造やシッフ塩基を形成する過程は、土中でもペプチド等が存在すれば起こり得る。この反応によりポリフェノールはカルボキシ基を得て、腐植酸としての性質を獲得する。この知見は、栽培における土壌理解を深める上で非常に役立つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸、特にフルボ酸のアルカリ溶液への溶解性について解説している。フルボ酸は、陰イオン化、静電気的反発、水和作用を経て溶解する。陰イオン化は、フルボ酸のカルボキシル基とフェノール性ヒドロキシル基が水酸化物イオンと反応することで起こる。フェノール性ヒドロキシル基はベンゼン環に結合したヒドロキシル基で、水素イオンを放出しやすい。カルボキシル基はモノリグノールやポリフェノールには含まれないが、フミン酸の構造には酒石酸などのカルボン酸が組み込まれており、これがアルカリ溶液への溶解性に関与すると考えられる。良質な堆肥を作るには、ポリフェノールやモノリグノール由来の腐植物質にカルボン酸を多く付与する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上に関する新たな研究では、セルロースを低濃度水酸化ナトリウム下で凍結、クエン酸添加、溶解することで高強度構造を形成し、水や物質の出入りに優れた性質を持つことが示された。この研究から、霜柱と根酸の作用で土壌中でも同様の反応が起こり、保水性向上に繋がる可能性が示唆される。霜柱の冷たさと根酸がセルロースのヒドロキシ基周辺に作用することで、高pH条件下でなくても構造変化が起こる可能性があり、土壌の保水性向上に繋がる具体的な方法論の発見が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上に関し、植物繊維セルロースの分子間架橋に着目。人工的な架橋剤ではなく、自然環境下で架橋を形成する物質について調査した。綿織物への有機酸処理で伸長回復性が変化する事例から、クエン酸などの多価カルボン酸がセルロースとエステル架橋を形成する可能性が示唆された。多価カルボン酸は複数のカルボキシ基を持ち、セルロースの水酸基とエステル化反応を起こす。この反応は土壌中でも起こりうるため、保水性向上に寄与している可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上について、セルロースの活用に着目し、高吸水性樹脂開発のヒントを探る。セルロース繊維は水素結合で繋がり、隙間に保水されるが、その隙間は狭く保水性は低い。高吸水性樹脂開発では、カルボキシメチル化とチレングリコールジグリシジルエーテルの付与による分子間架橋で繊維間の隙間を広げ、保水性を高めている。自然環境下で同様の反応を起こせる物質が存在すれば、植物繊維の保水性を大幅に向上できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キレート作用を持つ有機酸について解説。アスコルビン酸(ビタミンC)のキレート能は限定的。キレート作用で有名なEDTAはカルボキシ基が金属イオンと結合する。キレート作用を持つ有機酸として、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、シュウ酸、フマル酸、コハク酸などが挙げられ、これらは複数個のカルボキシ基を持つ。アスコルビン酸も挙げられるが、キレート能は低い。比較的低分子で複数個のカルボキシ基を持つことがキレート作用を持つ有機酸の特徴と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩土壌はニッケル過剰により植物の鉄欠乏を引き起こし生育を阻害する。しかし、一部の植物はニッケル耐性を持ち生育可能である。その耐性機構として、ニッケルと強く結合する金属キレート分子であるニコチアナミンが注目されている。ニコチアナミンはニッケルを隔離し、鉄の輸送を正常化することで鉄欠乏症状を回避すると考えられる。しかし、蛇紋岩土壌に適応した植物がニコチアナミン合成能力に優れているかは未解明である。ニコチアナミンはムギネ酸の中間体であることから、イネ科植物などムギネ酸を生成する作物の栽培が適している可能性が示唆される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩土壌は、貧栄養、高重金属、高pHといった特徴から植物にとって過酷な環境です。特にニッケル過剰が問題で、植物は鉄欠乏に似た症状を示します。ニッケルは鉄の吸収を阻害するのではなく、鉄と同時に吸収され、鉄の本来の場所にニッケルが入り込むことで、植物は鉄欠乏だと錯覚し、更なる鉄とニッケルの吸収を招き、悪循環に陥ります。しかし、蛇紋岩土壌にも適応した植物が存在し、その耐性メカニズムを理解することが、この土壌での栽培攻略につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

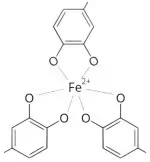

本記事は、ポリフェノールの抗酸化作用を栽培に活用する方法を解説。ポリフェノールと鉄を組み合わせることで、細菌への殺菌作用とアルカリ性土壌での鉄肥料効果が期待できる。ポリフェノールが三価鉄を二価鉄に還元し、この二価鉄が過酸化水素とフェントン反応を起こし、強力な活性酸素で細菌を殺菌。また、ポリフェノールが鉄と錯体を形成することで二価鉄が安定し、この反応を継続させる。これにより、光合成に不可欠な鉄の肥効がアルカリ土壌でも安定し、栽培の改善に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉱物の風化速度は結晶構造に影響されます。単鎖構造のケイ酸塩鉱物(例:輝石)は複鎖構造(例:角閃石)よりも風化に弱く、複鎖構造はさらに重合が進んだ環状構造(例:石英)よりも風化に耐性があります。これは、重合が進むほどケイ酸イオンが安定し、風化による分解に抵抗するためです。

そのため、角閃石は輝石やかんらん石よりも風化に強く、風化が進んでから比較的長い間、元の形態を保持できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

輝石はかんらん石よりもケイ酸の重合が進んだ構造を持っており、そのため風化しにくい。ケイ酸が一次元の直鎖状に並んでおり、その隙間に金属が配置されている。この構造では、金属が常に外側に露出しているように見えるが、ケイ酸塩鉱物では重合が進んだ構造ほど風化速度が遅くなることが知られている。つまり、輝石の金属溶脱はかんらん石よりも起こりにくい可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ酸は、ケイ素と酸素で構成され、自然界では主に二酸化ケイ素(SiO2)の形で存在する。水に極わずか溶け、モノケイ酸として植物の根から吸収される。

しかし、中性から弱酸性の溶液では、モノケイ酸同士が重合して大きな構造を形成する。この重合の仕方は、単鎖だけでなく複鎖など、多様な形をとる。

造岩鉱物は、岩石を構成する鉱物で、ケイ酸を含有するものが多い。熱水やアルカリ性の環境では、ケイ酸塩が溶けやすくなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田植え後の水田で、オタマジャクシが水面に腹部を向け口をパクパクさせているのを頻繁に見かけた著者は、水中の酸素不足を疑う。田植えから二週間、生物が増えたことで水中の酸素が不足し、鰓呼吸のオタマジャクシが苦しがっているのではないかと推測する。さらに、生物の活動が活発化することで水温が上がり、曇天が多い梅雨時期のイネの生育に影響を与える可能性も懸念している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

朝、小川沿いを自転車で走っていたら、色鮮やかなヒルガオの花が目に留まった。ヒルガオは道端の草であるにもかかわらず、園芸用のアサガオ並みに花が大きく、周りに他の花が咲いていない場所では特に目立つという。その存在感に筆者は気づき、花の鮮やかさに魅せられた様子が綴られている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硫安などの硫酸塩肥料を多用した土壌では、硫酸還元細菌が硫酸根から硫化水素を生成している可能性があります。そこに土壌消毒剤メチルイソチオシアネートを使用すると、硫化水素と反応して二硫化炭素が発生する可能性があります。二硫化炭素は土壌を酸化させるため、肥料成分の吸収を阻害する可能性も考えられます。硫酸塩肥料は多用されがちですが、土壌への影響も考慮する必要があるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

最近の肥料に記載される「酸化還元電位」は、土壌中の物質が電子をやり取りするしやすさを示します。電位が高いほど酸化状態になりやすく、低いほど還元状態になりやすいです。酸素呼吸をする植物の根は、土壌を還元状態にするため、酸化還元電位の調整は重要です。窒素肥料は、土壌中で硝酸化成を経て硝酸態窒素になる際に、土壌を酸化させるため、酸化還元電位に影響を与えます。適切な酸化還元電位の管理は、植物の生育にとって重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

梅雨前、里山の林縁でアカメガシワが満開を迎え、膨大な花蜜と花粉をもたらしている。雌花が見当たらず、ミツバチはこれらを巣に持ち帰ると推測される。生育が早く林縁を好むアカメガシワは、ヒトやミツバチにとって極めてありがたい存在である。筆者は、この木をスダジイやクリに続く「花蜜ボーナス」のような、貴重な蜜源植物として高く評価している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

古代日本では、「柏」は特定の木ではなく、「炊ぐ葉」を意味する言葉でした。大きな葉は食材を盛ったり包んだりするのに使われ、フキやシイの葉も「かしわ」と呼ばれていました。やがて、現在私たちが知るブナ科の「カシワ」の木の葉の、いかにも「かしわ」らしい姿形から、この木が「カシワ」と呼ばれるようになったと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カシワは、火の入る草原や海岸付近、山地、火山灰地、痩せた土地や乾燥地など、厳しい環境でも生育できるという特徴があります。

京都や奈良などの盆地はカシワにとって過酷な環境であるため自生は少なく、愛知県の南部はカシワが好む海岸付近であるため自生が見られます。

また、愛知県北部から長野あたりの山脈は山地であるため、カシワの生育に適した環境となっています。

一方、近畿圏は山地や火山灰地が少ないため、カシワの自生は少ないと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クローバーの群生の中でジシバリが開花しています。クローバーの葉に覆われてロゼット葉を探すのが困難なほどですが、ジシバリはクローバーよりも早くに光合成を行い、開花に必要な養分を蓄えていたと考えられます。つまり、ジシバリにとってクローバーの葉の有無は、開花に影響しないと言えるでしょう。ジシバリの逞しさが伺えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツクシはミネラル豊富だが、チアミナーゼ、アルカロイド、無機ケイ素の摂取には注意が必要。

チアミナーゼはビタミンB1を分解する酵素だが、ツクシのアク抜きで除去可能。

ビタミンB1は代謝に重要だが、チアミナーゼは植物、魚、細菌などに存在し、その役割は不明。

ツクシは適切に処理すれば健康 benefitsを提供できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の山菜として親しまれるツクシ。しかし、栄養豊富な半面、スギナは土壌の質を低下させるため、食用量に疑問を持つ人もいる。スギナが繁茂する土壌は、カリウムや亜鉛が少ない傾向がある。一方で、牛糞を多用した畑では、土壌が劣化しているにも関わらず、カリウムが多くスギナが繁茂する。ツクシとスギナの複雑な関係、そして土壌への影響について考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、以前スギナを見かけた里山でツクシを発見した。ツクシはスギナの生殖器官だが、最近ではあまり見かけなくなったという。スギナは劣化した土壌でよく見られるものの、ツクシが大量に生えているのは珍しいと感じている。筆者は、ツクシの生育条件について疑問を抱いている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬に運ばれた土砂の上に、いち早くシロツメクサが生えました。ランナーで増え、寒さや痩せた土地にも強いはずのシロツメクサですが、葉に色素をため込み、過酷な環境で生育していることが分かります。それでもこの株は、刈り取られなければ花を咲かせ、種子を実らせ、その生育域を広げていくのでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼのレンゲの群生にカラスノエンドウが混じって咲いていた。カラスノエンドウは結実が梅雨前なので、昨年の田植え前に種として存在していたことになる。田んぼは水を張るため、カラスノエンドウの種は長期間の水没を経験していたことになる。

関連記事「水田に張られた水は魚にとっては過酷な環境であるらしい」では、水田の水温は短時間で大きく変動し、魚にとっては過酷な環境であることが書かれている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、痩せた土壌に生ゴミを埋めると、土が塊になりやすく、ミミズも集まりにくいため、生ゴミの分解が遅いという問題提起をしています。解決策として、土壌改良の必要性を訴えており、特に、土を柔らかくし、ミミズや微生物の活動を活性化する落ち葉の重要性を強調しています。具体的な方法として、過去記事「落ち葉のハンバーグ」を参考に、落ち葉を土に混ぜ込むことを推奨しています。さらに、生ゴミを埋めた後に素焼き鉢で覆う方法も紹介し、効果的な土壌改良と生ゴミ処理の方法を模索しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

里山近くの林縁でスギナを見つけた。スギナは酸性土壌を好むため、土壌の状態が悪い指標となるイメージがある。しかし、今回の場所は他の植物も生えており、劣悪な環境ではない。他の植物の合間を縫って生えていると推測される。スギナは石炭紀から存在する植物で、その祖先は巨大だった。現代でもシダ植物は多様な形態をしており、太古の環境を想像させてくれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桃の根は、青酸配糖体を含むため周囲の植物の成長を抑制するアレロパシー現象を起こし、桃の木の下には草が生えにくい。古代の人々にとって、他の木の周りは雑草だらけなのに、桃の木の下だけ綺麗な状態が続くことは、神秘的な力を持つと思わせるほど不思議な現象だったろう。この桃の力によって作られた美しい桃源郷は、ユートピアのイメージと結びついたと考えられる。桃が持つ青酸配糖体の毒性については、別の記事で解説済みである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県紀北地方は、和泉山脈南麓に広がる和歌山平野に位置し、紀の川が流れる。瀬戸内海性気候で降水量が少なく温暖なため、桃の栽培が盛ん。紀の川は中央構造線に沿って流れ、結晶片岩の土砂を運ぶ。結晶片岩は水はけが良く、桃栽培に適した土壌となる。紀北地方を訪れた筆者は、結晶片岩と桃栽培の関係性を農業史の観点から探求したいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春の七草の一つであるハコベは、たんぱく質、ビタミン、ミネラルが豊富で、特に鉄分は野菜の中でもトップクラスです。利尿作用、母乳の出を良くする作用、歯槽膿漏や歯茎の出血を抑える効果、胃炎や胃潰瘍の予防効果も期待できます。お粥に入れて七草粥として食べることが一般的ですが、生でサラダやスムージーに入れたり、炒め物や和え物など、様々な食べ方ができます。ただし、食べ過ぎると下痢になる可能性があるので注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼでレンゲの播種むらにより、草の生育に差が出ている様子を観察しています。レンゲが密生している場所では、中心にイネ科の草が青々と育ち、レンゲに囲まれていない場所の同じ草は生育不良です。

まるでレンゲとイネ科の草が共存関係にあるように見えます。レンゲが良好な環境を作り出し、イネ科の草が恩恵を受けている可能性も考えられます。

この現象は、単なる肥料の撒きむらではなく、植物間の相互作用を示唆しているのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「木偏に亶」と書く「檀」という木について解説した文章です。筆者は、弓に使われる木に興味を持ち、「檀(マユミ)」という木を見つけます。マユミはしなやかな木でありながら、「亶」という漢字の意味との関連性が見出せず、疑問を抱いています。そこで、似た漢字である「壇」(仏壇の壇)との関係性を探ることで、理解が深まるのではないかと考えているようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカマツは、栄養分の少ない酸性土壌でも育つ理由として、窒素の利用方法が関係しています。アカマツは、アンモニア態窒素を吸収し、速やかにアミノ酸に変換します。硝酸態窒素を吸収した際も、根でアンモニア態窒素に還元してから利用します。アンモニア態窒素の吸収は、硝酸態窒素のように塩基バランスをとる必要がなく、カルシウムなどの陽イオン要求量も少ないため、アカマツの生育に有利に働いていると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

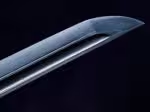

アカマツは、クロマツと同様、他の植物が生育しにくい環境でも育つため、燃料として伐採された後でも優先的に生育できるという特徴があります。

燃料としてのマツは、製鉄に適した高火力を短時間で生み出すことから、日本の伝統的な製鉄、特に刀作りに欠かせない存在でした。

刀は日本では神聖なものとして扱われることもあり、その刀を生み出すために必要なマツもまた、他の植物が生育しにくい環境で力強く成長する姿から、神聖視されるようになったと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海岸に生えるクロマツに対し、アカマツは山で見られる。アカマツはマツタケと共生するが、土が肥えた森林では生存競争に弱い。しかし、岩場や乾燥しやすい尾根筋など、他の植物が生息できないような劣悪な環境でも育つため、強いと言える面もある。要するに、アカマツは厳しい環境に適応した、たくましいマツと言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海岸の松は、潮風に強いという特徴があります。潮風は植物の葉に塩分を付着させ、過剰な蒸散を促し、水不足を引き起こします。しかし、松は細長い葉の形によって、潮風の影響を最小限に抑えています。この形状は風を避け、葉の浸透圧上昇を防ぎ、水分の損失を抑えます。さらに、松の葉は風の力を弱め、根元に砂を落とすことで、砂丘の安定化にも貢献しています。このように、松は厳しい海岸環境に適応し、独自の生存戦略を持つ植物です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、日本の神話や文化において、松は神聖な木として描かれていることが解説されています。特に、松の根元に湧き出る泉は「神の出現」を象徴し、生命力の源泉と結びつけられています。これは、松が常緑樹であることから、永遠の命や不老不死の象徴とされていることと関連しています。また、松は神聖な場所を示す木としても信仰されており、神社仏閣によく植えられています。このように、松は日本の歴史や文化において重要な役割を果たしており、神聖な存在として深く根付いています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海岸の砂浜には、マツの成長に必要な栄養が乏しいように思えますが、実際にはそうではありません。マツは菌根菌と共生し、砂に含まれる少量の花崗岩や頁岩から栄養を得ています。頁岩は泥が固まったもので、有機物や微量要素を含んでいます。また、海水に含まれるミネラルもマツの栄養源となる可能性があります。菌根菌が海水から養分を吸収しているかなど、詳しいメカニズムはまだ解明されていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「木」に「公」と書く「松」は、神社ではなく寺院に多く植えられているイメージがあるが、仏教伝来以前の書物に松の記述があることから、古来より日本人に特別な存在だったと考えられる。海岸の厳しい環境でも育つ生命力、湧き水をもたらす存在、さらにはヤマトタケルが歌に詠んだように畏怖の対象として、松は神格化されていった。その影響は大きく、現代でも防風林としての役割だけでなく、力強い美しさを感じさせる存在として私たちに影響を与え続けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、漆かぶれの原因物質であるウルシオールと類似した構造を持つアミノ酸、チロシンについて解説しています。特に、環境負荷の高い従来のフェノール製造法に代わり、チロシンからバイオフェノールを生成する微生物工学を用いた新しい製造法に焦点を当てています。

ハードチーズの熟成中に現れるチロシンの結晶は、旨味を示す指標となります。また、植物ホルモンであるサリチル酸は、チロシンから合成され、病原体に対する防御機構として働きます。さらに、一部のマメ科植物は、チロシンからアレロケミカルを生成し、他の植物の成長を抑制したり、害虫から身を守ったりしています。

このように、チロシンは食品、植物、微生物など、様々な分野で重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漆かぶれはウルシオールを含む漆に触れることで起こる接触性皮膚炎です。ウルシオールはフェノールの一種で、細胞膜を破壊する作用があります。

生物学の実験では、フェノールを用いて細胞からDNAを抽出するフェノール・クロロホルム抽出が行われます。ウルシオールはフェノールに類似しており、皮膚から浸透して同様の作用を引き起こします。

ただし、漆に触れてもかぶれない人は、ウルシオールを認識する免疫反応が弱いか、または存在しません。また、ウルシオールとベンゼン環を含むアミノ酸のチロシンとの関係については、アレルギー反応を引き起こすかどうかは不明です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田を乾田にすることでメタン発生は抑えられますが、鉄の溶脱が減り、下流の生態系や生物ポンプへの影響が懸念されます。水田は腐植蓄積によってメタン抑制と減肥を両立できるため、安易な乾田化ではなく、水田の特性を活かした持続可能な農業が重要です。また、畑作における過剰な石灰施用も、土壌劣化や温室効果ガス排出増加につながるため、土壌分析に基づいた適切な施肥が求められます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞の完熟における臭いの変化は、嫌気性菌から好気性菌への活動変化に対応します。初期はインドールなど不快臭が強いですが、水分減少に伴いアンモニアや硫化水素が目立つように変化します。これは、完熟が進むにつれて微生物による分解プロセスが変化し、発生する臭気成分も変化するためです。堆肥化施設の報告書でも、好気・嫌気分解における臭気成分の違いが指摘されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハコベは春の七草の一つで、利尿、浄血、催乳作用がある。これは、ハコベが肥沃な土壌で育ち、豊富なミネラルを含むことが関係していると考えられる。人の健康は土壌の状態に左右されるため、ハコベの薬効は土の健康さを示している可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、筆者が小学生向けのプログラミングワークショップで息子に職業体験の機会を与えた経験と、今後の農業IoT開発への展望について語っています。

ワークショップでは、マイクロビットとスクラッチを用い、息子は教材の準備や参加者のサポートなどを行いました。この経験を通して、子供向けの高度な職業体験の場を提供できる可能性を感じたようです。

また、農業IoTについては、人手不足解消だけでなく、土壌環境改善による作業量の削減こそが重要だと指摘。効率的な肥料の使用など、化学の知識を取り入れた開発が求められると訴えています。

筆者は今後もマイクロビットを用いたプログラミング教育と、農業における化学の知識の探求を続け、農業IoTの発展に貢献したいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

猛暑日が増加する中、米ぬかの有効な施肥技術の確立が重要となる。米ぬかにはビタミンB3が豊富で、植物の乾燥耐性を高める効果が期待できる。しかし、米ぬか施肥は窒素飢餓を起こしやすいため、基肥の施肥時期を調整したり、追肥では肥効をぼかす必要がある。現状では、米ぬか嫌気ボカシの工業的製造や需要拡大には至っておらず、廃菌床に残留する米ぬかを利用するのが現実的な代替案となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

東京農工大学の研究で、木材由来のバイオマス廃棄物「硫酸リグニン」が植物成長促進効果を持つ可能性が示されました。これは、硫酸リグニンを水溶化処理すると、アルカリ性土壌で問題となる鉄欠乏を解消する効果があるためです。硫酸リグニンは土壌投入による環境影響が懸念されますが、土壌中の硫黄化合物の動態や腐植酸への変換によるリン酸固定への影響など、更なる研究が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中でタウリンを資化する微生物は存在するのか?調査の結果、硫黄還元細菌などがタウリンを利用している可能性が示唆されました。タウリンはタウリンデヒドロゲナーゼやタウリンジオキシゲナーゼといった酵素によって酸化され、最終的に硫化水素に変換される経路が考えられます。これらの酵素を持つ細菌の存在は、土壌中でのタウリン分解を示唆しており、更なる研究が期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植土における銅管腐食は軽微であるため、腐植質肥料による土壌改良が施された場所では塩化カリの影響は無視できる可能性があります。一般土壌に分類される腐植土は、土壌腐食速度が小さく、銅管への影響は限定的です。腐植質肥料が土壌環境に与える影響は、塩化カリの腐食作用を抑制する可能性があります。ただし、土壌環境や肥料の使用状況は多岐にわたるため、腐食リスクを完全に排除するには、個別の状況に応じた評価が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山形県はさくらんぼの収穫量が全国の7割を占めています。その理由は、山形盆地の地形と気候にあります。山形盆地は奥羽山脈と出羽山地に囲まれており、空梅雨になりやすい気候です。さくらんぼは雨に弱いため、この環境が栽培に適しています。特に、盆地北部の東根市、天童市、寒河江市が主要産地です。奥羽山脈は青森県から栃木県まで続く日本最長の山脈で、空梅雨との関連が示唆されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Selenium + php-webdriver + Chromeのバージョンアップ後、`ElementNotInteractableException: element not interactable` エラーが発生。

環境は、Ubuntu 22.04.3 LTS, Selenium 4.13.0, php-webdriver 1.15.0, Chrome 117.0.5938.92, PHP 8.2.10, Apache 2.4.57。

エラーは `RemoteWebElement->sendKeys()` で発生し、 `<input type="text">` に文字列を入力する箇所で発生。

調査の結果、`<input>` の `type` が `hidden` になっていたことが原因。以前のバージョンでは強制的に実行されていたが、バージョンアップによりエラーになった。

`readonly` 属性を持つ `<input>` でも同様のエラーが発生する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Seleniumとphp-webdriverのバージョンアップ後にWebDriverCurlExceptionが発生した問題の解決策についての記事です。

ログイン・ログアウトを繰り返すテストコードで、三回目のログイン時にエラーが発生。調査の結果、セッションの破棄と再生成が必要であることが判明。php-webdriverのquitメソッドを用いてdriverを明示的にquitすることで解決しました。

記事では、エラー発生時の環境、テストコード、エラーメッセージ、解決策を詳細に記述しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

醤油発祥の地として知られる和歌山県湯浅町。鎌倉時代に中国から伝わった味噌製造から偶然生まれた醤油ですが、著者は、その過程で重要な役割を果たすコウジカビに着目します。

紀伊山地に囲まれた湯浅町の地理条件を考えると、森林に自生するタブノキを宿主とするコウジカビが、海と山が近い環境で繁殖し、醤油醸造に適した環境を生み出したのではないかと推測しています。

これはあくまで著者の想像ですが、醤油の歴史に自然環境が深く関わっている可能性を示唆する興味深い視点を含んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Ubuntu 23.04でaptのリポジトリ設定を誤って削除したため、apt updateができなくなった問題とその解決策を記述しています。

まず、ソフトウェアとアップデートのGUIツールを使ってリポジトリ設定をデフォルトに戻そうとしましたが、apt-key形式の廃止によりエラーが発生しました。

解決策として、従来の`/etc/apt/trusted.gpg`に格納されていたキーを`/etc/apt/trusted.gpg.d/`ディレクトリ以下に移動し、`/etc/apt/trusted.gpg`を削除することで、エラーを解消しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

NGINX 1.25 で実験的に HTTP/3 がサポートされたことを受け、SOY CMS を NGINX で動かす手順が公開されました。手順は「NGINX 管理画面側の準備 - SOY CMSを使ってみよう」に記載されています。

SOY CMS 3.13.0 および SOY Shop 2.9.0 以降では、NGINX で SOY CMS を動かす際に必要な Apache 特有の環境変数を補完する機能が追加されました。これにより、NGINX 環境でも SOY CMS をスムーズに利用できるようになります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、近年の異常気象による水不足が稲作に深刻な影響を与える中、土壌の保水性を高めることの重要性を訴えています。

著者は、自身が観測している保水性の高い田んぼでは、水位が下がってもひび割れが起きにくいことを例に挙げ、土壌改良の必要性を主張しています。

そして、従来の一発肥料に頼った稲作から脱却し、持続可能な稲作を実現するために、土壌の物理性を向上させる技術の確立が急務であると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田は、水温上昇や酸素不足により魚にとって過酷な環境です。ドジョウは、粘液による皮膚呼吸や腸呼吸でこの環境に適応しています。しかし、オタマジャクシも中干し無しの高温・低酸素状態の田で見られます。彼らは魚ほど酸素を必要としないのか、あるいは既に肺呼吸に移行しているのか、疑問が残ります。水田の生物の適応能力は、まだまだ未知の部分が多いようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、猛暑日が稲作に与える影響を懸念し、サーモグラフィカメラを用いて中干し無しの田と中干しを行った田の水温を比較しました。

結果は、中干し無しの田では水温が36℃前後と高く、田全体に高温の水が行き渡っている可能性が示唆されました。一方、中干しを行った田では、端は高温でも中心部は遮光により想定より気温が低いかもしれないと考察しています。

これは、中干し無しの田では水による熱伝導で高温が全体に広がりやすく、中干しを行った田では水がない分、遮光の影響を受けやすいことを示唆しています。

著者は、今回の結果から、中干し有無と株への影響について更に考察を深めたいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

昔は田んぼでよく見られたドジョウですが、最近は見かけることが少なくなりました。ドジョウは水がなくなると土に潜って過ごしますが、最近の稲作で行われている中干しのような土が固くなる環境では、皮膚呼吸が難しく、生きていくのは難しいように思えます。ドジョウにとって適切な田んぼの条件とは、どのようなものなのでしょうか?水田におけるドジョウの生態について、さらに詳しく知りたいと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作は、土壌を湛水状態に保つことでカドミウムの溶解を抑え、稲への吸収を抑制する効果があります。これは、カドミウムを含むリン酸肥料を使用する場合でも、土壌の物理性と化学性を改善することでカドミウム蓄積を軽減できることを示唆しています。つまり、品質向上と環境保全、カドミウム蓄積抑制は、共通の土作りによって達成できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、ミカンの隔年結果という現象について考察しています。隔年結果とは、豊作の年の翌年は不作になる現象で、その原因は完全には解明されていません。

筆者は、種無しミカンで果実肥大に関わるジベレリンという植物ホルモンに着目し、長年の品種改良でジベレリンの発現量が増え、ミカン全体で過剰になっているという仮説を立てています。

そして、ジベレリンが稲の徒長を引き起こす「馬鹿苗病」を例に挙げ、ジベレリンは成長促進効果を持つ一方、過剰になると枯死につながる可能性も示唆しています。

以下、筆者はこの仮説を基に、ジベレリンとミカンの隔年結果の関係についてさらに考察を進めていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

公園でスズメバチが増えたのは、ガードレールに群生したヤブガラシが開花したため。ヤブガラシはスズメバチやアシナガバチを引き寄せる。ヤブガラシは土壌の悪い畑に多く、秀品率の高い畑では少ない。スズメバチを生活圏に近づけないためには、菜園の土壌改良などを行い、ヤブガラシの発生を抑えることが有効と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、中干しなし+レンゲ栽培をしている田んぼでジャンボタニシが減った可能性を考察しています。 ポイントは、土壌中の鉄分の酸化還元です。

①レンゲにより土壌中の有機物が増加

②春に土壌表面が急速に褐色化したことから、鉄分が酸化

③その後、潅水により鉄分が還元され土壌中に蓄積

この還元された鉄をジャンボタニシが摂取することで、農薬と同様の効果が生まれたと推測しています。そして、タンニン鉄が有効なのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本の神話に登場する田道間守が持ち帰ったとされる橘の起源について考察しています。著者は、和歌山県下津町で見たミカンの山の風景と、沖縄県ヤンバル地方の風景の類似点、そして両地域に共通する緑色片岩の存在に着目します。さらに、橘の起源が沖縄のタニブターという植物であるという研究結果を踏まえ、田道間守が目指した常世の国はヤンバル地方だったのではと推測します。そして、下津町はヤンバル地方と地質・気候が似ており、当時の大和政権の拠点に近いことから、橘を植えるのに最適な場所だったのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

壁面のツタが紅葉している理由について考察しています。

著者は、日当たり良好な場所なので光合成過多による紅葉ではなく、土壌の栄養不足でもないことから、太陽光による壁の温度上昇がストレスとなり紅葉したのではないかと推測しています。

その根拠として、すぐ横の青々としたツタでも、壁面に沿って伸びている先端部分は紅葉していることを挙げています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干し無しの稲作に取り組む農家の米が、品質検査で最高評価を得た事例を紹介しています。

この農家は、土壌改良、レンゲ栽培、中干し無しに加え、減肥にも取り組んでおり、収量が多いだけでなく、品質も高い米を生産しています。

記事では、この品質向上の要因として、

1. **初期生育段階での発根促進**

2. **猛暑日における水張りによる高温障害回避**

3. **川からのミネラル供給量の増加**

の3点を挙げ、土壌の物理性改善とガス交換能向上による重要性を指摘しています。

さらに、中干し無しの稲作は、水管理コストや農薬散布の削減、夏季の気温上昇抑制にも繋がり、環境にも優しい持続可能な農業を実現するとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アレチヌスビトハギは劣悪な環境でも生育できる強靭な根を持つ。実際に抜いてみたところ、地上部に対して太い根が確認できた。アレチヌスビトハギは多年草であり、この太い根が地中で広がっていると考えられる。新しく発芽する株は、既存の株の近くに生育することで養分の吸収が容易になるため、生存率が向上する。アレチヌスビトハギは、他の植物が生育しにくい環境でも生育できる先駆植物としての役割を担っていると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アレチヌスビトハギは、強靭な根で難溶性の養分を吸収できると言われるが、根が形成されるまでの過程が不明である。観察の結果、アレチヌスビトハギは密集して生えていることが多い一方、在来のヌスビトハギは群生が少ない。このことから、アレチヌスビトハギは、先行する株が土壌に根を残し、後発の株がその養分を利用して成長するリレー方式で繁栄しているのではないかと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、纒向遺跡の周辺環境と食料生産の関係について考察しています。

筆者は、纒向遺跡周辺は海に近くても稲作に適した土地ではなく、なぜヤマト政権最初の都が置かれたのか疑問視しています。そして、吉野川流域で培われた稲作技術が、都が京都に移るにつれて高度化していったのではないかと推測しています。

最後に、この記事の内容を網羅的に説明できる学問領域を探しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

徳島県阿波町の日吉谷遺跡では、弥生時代から青色片岩製の石器生産が行われていました。吉野川流域では、頑丈な石が容易に手に入り、石器の材料に適していました。弥生時代、徳島は稲作に適した土壌と気候に加え、石器の材料となる石も豊富に存在しました。このことから、徳島では古代より人口増加と強大な集落形成が可能であったと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

仁多米の生産地である奥出雲町は、花崗岩が多く、特に鬼の舌振に見られる粗粒黒雲母花崗岩は風化しやすく、鉄分を多く含んでいます。この鉄分が川を赤く染め、水田にミネラルを供給している可能性があります。さらに、土壌中の黒雲母も風化によってバーミキュライトを生成し、稲作に良い影響を与えていると考えられます。これらの要素が、仁多米の高品質に寄与していると考えられ、他の地域での稲作のヒントになる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物の一種である緑泥石は、海底の堆積岩に多く含まれています。海水には岩石から溶け出した鉄やマグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれており、特に海底火山付近では活発な熱水活動によってミネラルが供給され続けています。これらのミネラルと海水中の成分が反応することで、緑泥石などの粘土鉱物が生成されます。つまり、緑泥石は海底での長年の化学反応の結果として生まれたものであり、海水由来のミネラルを豊富に含んでいる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端で見かけたノアザミらしきロゼットが、沖縄で2週間前に見たシマアザミと比べてとても小さく、まだ開花する気配がないことに気づきました。沖縄のシマアザミは大きく成長し開花していたのに対し、大阪のものは小さく、同じアザミでも地域によって成長に差があることを実感しました。アザミは多年草なので見分けが難しいですが、沖縄の温暖な気候が植物の成長に適していることを改めて感じました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アレチヌスビトハギは砂利の痩せた土でも生育し、根粒菌がないと思われることから、栄養吸収に適応している。外来種であり、公園の砂利地に自然侵入したと推測される。国内では緑肥として利用されていないが、種子のひっつきむしによる拡散性が問題視されているため、緑肥には適さない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イヌムギは、春になると急速に成長し、開花期を迎えます。この旺盛な生育力は、牧草に求められる特徴であり、緑肥としても適していると考えられます。実際、イヌムギは明治時代以前に牧草として日本に持ち込まれた外来種です。牧草は、畑作に不向きな土壌でも力強く育つため、その特性を活かした緑肥としても有効です。イヌムギの成長の早さは、緑肥としての可能性を感じさせます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の島尻マージのサトウキビ畑にある用水路で、たくさんのオタマジャクシを発見しました。4月中旬でも水がある環境と亜熱帯気候のため、オタマジャクシが生息していることに驚きを感じます。また、カタツムリの殻も多く見つかり、多くの生き物が暮らしていることを実感しました。用水路は、琉球石灰岩が風化した土壌である島尻マージの畑に水を供給する役割も担っており、沖縄の自然の豊かさを感じさせる風景です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の深刻な問題であるサトウキビ畑からの赤土流出は、亜熱帯特有の気候条件により有機物が土壌に定着しにくいことが原因です。そこで、豊富なアルミナ鉱物を含み有機物の分解を抑える効果が期待できる桜島の火山灰に着目しました。しかし、地理的な問題から輸送コストが課題となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌改良、特に国頭マージについて考える。国頭マージは酸性が強く、カオリナイトを多く含むため土が固く、有機物が定着しにくい。さらに微量要素も不足しがちである。これらの特徴から、家畜糞を土壌改良材として使う場合、負の影響が懸念される。具体的には、家畜糞に含まれるリン酸が土壌中で過剰に蓄積され、リン酸過剰を引き起こす可能性がある。リン酸過剰は作物の生育阻害や環境問題を引き起こす可能性があるため、国頭マージでの家畜糞の使用は慎重に検討する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の石灰過剰土壌の改善策として、耐性のある作物の活用が現実的です。特に、ムギネ酸を分泌して鉄分吸収を助けるイネ科植物(サトウキビなど)が有効です。

イネ科植物は根の構造も土壌改良に適しています。客土と並行してイネ科緑肥を育て、有機物を補給することで土壌が改善される可能性があります。

さらに、耐塩性イネ科緑肥と海水の活用も考えられます。物理性を高めた土壌で海水栽培を実現できれば、画期的な解決策となるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑地で見かけたヤシ科の植物の名前を知りたい。画像検索ではビロウやシュロが出てきた。特に寒さに強いワシュロの可能性がある。この植物は自然に生えたのか、人為的に植えられたのか、また、周囲のハリエンジュは成長に影響するのか、この環境が適しているのかを知りたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

テントウムシを探すため、アブラムシが集まる場所を探索しました。アブラムシは、牛糞を多用して不調になった畑のカラスノエンドウに特に多く見られました。畑に入らずに観察できるよう、道路までツルが伸びている場所を探し、そこで多数のアブラムシとテントウムシを発見しました。アブラムシの量がテントウムシを上回っており、作物の生育不良はアブラムシの大量発生が原因だと考えられます。関連して、家畜糞による土作りやリン酸施肥の問題点についても考察しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の物理性が向上すると、保水性と排水性が向上する一方、緑肥の発芽に影響が出ることがあります。記事中の事例では、土壌物理性の向上により土壌表面が乾燥しやすくなり、レンゲの発芽が悪くなった可能性が示唆されています。これは、物理性の向上に伴い、従来の緑肥の播種方法では種子が十分な水分を得られないためと考えられます。解決策としては、種子を踏み固める、播種時期を調整するなど、土壌条件に合わせた播種方法の調整が重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

知人の花壇では、3年前からベントナイトと落ち葉を投入した区画と、そうでない区画で生育の違いが顕著に現れている。落ち葉区画は、冬場も草が生い茂り土壌が豊かになっている一方、そうでない区画は草も生えず、養分が蓄積されない状態だ。

これは、畑でも同じことが言える。腐植を増やすことで、自然と土壌環境が向上し、肥料の過剰な投入を抑えられる。肥料高騰の折、環境負荷とコスト削減のためにも、土壌の腐植化は重要な視点と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本でゴマの栽培が可能かどうかを考察しています。ゴマはアフリカ原産で、日本では縄文時代から利用されてきました。しかし、現在では99%が輸入に頼っています。

ゴマは干ばつに強く、多雨を嫌うため、日本の気候では栽培が難しいと考えられています。特に、秋に収穫期を迎えること、梅雨と台風の時期が重なることが課題となっています。

一方で、梅雨時期に播種し、台風前に収穫することで栽培が可能であることも指摘されています。しかし、そのためには土壌の物理性を向上させるなど、栽培条件を整える必要があります。

結論としては、日本の気候ではゴマの栽培は容易ではありませんが、工夫次第で国産ゴマの生産は可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

野菜の美味しさは、人間にとって必須脂肪酸であるリノール酸とα-リノレン酸の摂取と関係している可能性があります。野菜は、組織が損傷した際にこれらの脂肪酸からジャスモン酸や緑の香り成分(GLV)を合成します。これらの物質は、害虫からの防御やストレス耐性に貢献します。つまり、美味しく感じる野菜は、これらの防御機構が活発に働いているため、より多くの必須脂肪酸を含んでいる可能性があり、健康効果も高いと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、人体で合成できない「必須脂肪酸」について深掘りします。必須脂肪酸はω-6のリノール酸とω-3のリノレン酸の2種を指します。

人体は炭水化物(ブドウ糖)からアセチルCoAを経て、飽和脂肪酸であるパルミチン酸やステアリン酸を合成し、さらにステアリン酸から一価不飽和脂肪酸のオレイン酸も合成可能です。オレイン酸は体温下で脂肪の流動性を保つ上で重要です。

しかし、人体はリノール酸やリノレン酸のような多価不飽和脂肪酸を合成する酵素を持たないため、これらは食物からの摂取が不可欠であると解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大浦牛蒡は太いため空洞ができやすくても品質に影響が出にくく、貯蔵性も高い。空洞の原因は収穫の遅れと、乾燥後の長雨による急激な成長である。深い作土層に腐植を定着させることで、乾燥状態を回避し空洞化を抑制できる。腐植は二酸化炭素を固定するため、環境問題にも貢献できる。大浦牛蒡は肥料、社会保険、環境問題など多岐にわたり可能性を秘めており、今後の社会において重要な作物となるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌分析から「高秀品率畑のリン酸値は低い」という知見を得て、リン酸施肥を見直した一年。土壌改良と無機リン酸抑制が病害抑制に効果的で、栽培が好調になる傾向を確認しました。リン酸欠乏の不安も解消され、肥料の海外依存低減、農薬・燃料削減、気候変動対策に貢献。来年実証予定です。さらに、試験ほ場ではマルチなしネギで除草不要となり、無農薬・省力化栽培の可能性も示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴボウは連作障害を起こしやすいですが、その原因の一つに青枯病があります。青枯病は土壌細菌であるラルストニア・ソラナセアルムによって引き起こされ、ゴボウだけでなく、トマトやナスなどのナス科植物にも被害をもたらします。

この細菌への対策として、トウモロコシの分泌する抗菌物質DIMBOAが有効です。DIMBOAは青枯病菌の増殖を抑え、ゴボウへの感染を防ぐ効果があります。

しかし、DIMBOAは土壌中の微生物によって分解されやすく、効果が持続しない点が課題です。そのため、ゴボウの連作障害を克服するには、DIMBOAの効果的な利用方法や、他の対策との組み合わせが重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Ubuntu 22.10 で WiFi 接続エラーが発生し、NetworkManager の再起動で解決する場合がある現象について記述されています。

エラー発生時には NetworkManager のログに "ip-config-unavailable" が記録され、IP アドレス取得のタイムアウトが原因と推測されます。

記事では、WiFi 接続時の IP アドレス取得が他のサービスの起動よりも早く行われることが原因の可能性を示唆しています。解決策として IP アドレス取得の時間を延長する方法があるようですが、記事では検証されていません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秀品率の高いネギ畑の土壌分析では、リン酸値が低いという共通点が見られました。これは、土壌分析で測定されるリン酸が、植物が利用できない形態のものを含んでいないためと考えられます。

従来の土壌分析では、病原菌の栄養源となるリン酸のみを測定しており、植物が利用できる有機態リン酸(フィチン酸など)は考慮されていません。

今回の分析結果はサンプル数が少ないため、あくまで傾向に過ぎません。今後、検証環境を整え、有機態リン酸を含めた土壌分析を進めることで、より正確な情報が得られると期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床堆肥の活用とリン酸施肥の見直しについての記事です。

廃菌床堆肥は土壌改良効果が高い一方、測定困難な有機態リン酸(フィチン酸)を多く含みます。フィチン酸は微量要素吸収を阻害するため、土壌中の蓄積量を把握できないまま使用を続けると、リン酸過剰や微量要素欠乏を引き起こす可能性があります。

そこで、廃菌床堆肥を利用する場合は、元肥での無機リン酸施肥を中止し、リン酸欠乏症状が現れた場合にのみ、速効性のあるリン酸アンモニウムを追肥として使用する方法が提案されています。

さらに、消火器リサイクル肥料(リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム含有)の活用も提案されていますが、窒素過多にならないよう、元肥設計や土壌改良に注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の難分解性有機態リン酸であるフィチン酸が過剰に蓄積すると、植物はリン酸を吸収しにくくなる問題がある。解決策として、フィチン酸を分解するコウジカビなどの微生物の働きを活性化させる方法が有効だ。具体的には、腐植質を投入して土壌環境を改善し、ヒマワリなどの緑肥を栽培する。さらに、米ぬかなどのリン酸豊富な有機物施用時は、無機リン酸の施用を控えるべきである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸は土壌中のリン酸固定を抑制する効果があります。腐植酸はアルミニウムイオンと結合し、土壌からリン酸と結合しやすいアルミニウムを減らすためです。ラッカセイ栽培では、腐植と石灰を施用することで、リン酸の有効性を高め、ラッカセイのポテンシャルを引き出す可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン鉱石の枯渇が懸念される中、下水処理場の消化汚泥からリンを回収する技術が注目されています。消化汚泥とは、下水を処理する過程で発生する有機物をメタン菌によって分解した後のアルカリ性の汚泥です。

この消化汚泥に硫酸やクエン酸などの酸を加えることで、リン酸を溶解させて回収します。しかし、強酸である硫酸は施設の腐食や重金属の溶出が懸念され、クエン酸は有機物負荷による水質汚染の可能性があります。

消化処理自体もメタン発生による温室効果の問題を抱えているため、リン回収だけでなく、汚泥肥料としての活用など、包括的な解決策が求められています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中のマグネシウム測定に原子吸光光度法が用いられる理由を解説しています。原子吸光光度法は、物質を高温で原子化し、そこに光を照射して特定の波長の光の吸収量を測定することで元素濃度を分析する方法です。マグネシウムは炎光光度法では測定できない波長を持つため、原子吸光光度法が適しています。一方、カルシウムも原子吸光光度法で測定されていますが、これはコストや感度、多元素同時分析の可能性などが関係していると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、周辺のブナ科の木々の中で最も遅く成熟するアラカシのドングリがようやく熟したことが報告されています。筆者は、このアラカシのドングリが熟すのを見て、冬の訪れが近いことを実感。同時に、アカガシ、ツクバネガシ、イチイガシといった他のドングリの熟期にも思いを馳せています。特に、アカガシやツクバネガシは自生環境から時期の把握が難しい一方、イチイガシは神社などで見つけやすい可能性について考察。ドングリの観察を通じて、季節の移ろいや自然への深い関心が描かれた記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

脳内セロトニンの合成トリガーは、リズム運動と太陽光です。脳内セロトニンは全体の2%程で、腸内セロトニンが脳に移行することはありません。リズム運動(呼吸や咀嚼を含む)と日光浴がセロトニン合成を促します。これは、メラトニン合成が夜間の暗闇で促進され、体内時計のリセットが起床後の日光によって行われるのと関連付けられます。つまり、セロトニン合成のトリガーが日光である可能性は高いと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷という厳しい環境下で、一見、虫媒花のセイタカアワダチソウが目立つが、風媒花のヨモギも負けていない。冬が近づき昆虫がいなくなると、アワダチソウは勢いを失うが、ヨモギは風を利用して繁殖できる。一見、アワダチソウが優勢に見えるが、ヨモギはアワダチソウを風よけとして利用し、時期が来ると風に乗って繁殖する、共存関係にあるように見える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物性食材でBCAAを多く含むのは、大豆製品である豆腐や納豆です。牛肉サーロインよりも含有量が多いことは興味深いです。植物は筋肉を持たないのに、なぜロイシンを多く含むのか? それは、タンパク質合成時に空間を作る役割を担っている可能性があります。疎水性の基を持ち、荷電しないBCAAの構造が、タンパク質の構造形成に重要な役割を果たしていると考えられます。大豆は、稲作と組み合わせることで、効率的にタンパク質を摂取できる未来の食材と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Raspberry PiにScratch3.0の開発環境を構築する方法を解説しています。

Node.jsのバージョンはScratch3.0との互換性のため14.20.1を使用し、パッケージ管理にはYarnを採用しています。

まずNode.jsとnpmをインストール後、nを使ってNode.jsのバージョンを管理します。次に、scratch-vmとscratch-guiのリポジトリをクローンし、yarn linkとyarn installコマンドで依存関係を解決します。

最後にyarn startコマンドでVMを起動し、ブラウザからhttp://localhost:8601/ にアクセスするとScratch3.0の画面が表示されます。

記事ではyarn installに時間がかかること、エラーが発生しても問題ない場合があることなど、注意点も解説されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷で、クズ、オギ、セイタカアワダチソウが層状に群生している様子が観察されました。通常、繁茂力の強いクズですが、ここでは異なる植物と棲み分けが見られます。水辺に近い場所はクズが苦手とするためオギが生育し、その奥ではクズとセイタカアワダチソウが競合しています。さらに奥には再びオギの群生が見られますが、その環境は不明です。水辺の環境要因だけでなく、土壌や光条件など、他の要因がクズの生育を制限し、オギに有利な環境を作り出している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの土壌の物理性が改善すると、腐植やヤシャブシ由来のポリフェノールが増加し、硫酸よりも還元されやすい状態になるため、硫化水素の発生が抑制されると考えられます。

ポリフェノールは、重合するとタンニンや腐植物質を形成し、土壌中で分解される際にカテキンなどの還元力の高い物質を生成する可能性があります。

また、土壌の物理性改善は、稲の根の成長を促進し、鉄の酸化や硫酸の吸収を促す効果も期待できます。これらの要因が複合的に作用することで、土壌中の酸化還元電位が変化し、硫化水素の発生が抑制されると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸素不足のため土壌が還元状態になりやすく、硫化水素が発生しやすくなります。土壌中の物質は、還元されやすい順に、硝酸イオン、マンガン、鉄、硫酸イオン、二酸化炭素と還元されます。

鉄は硫酸イオンより還元されやすいので、鉄が存在すれば硫化水素の発生は抑えられます。つまり、土壌に鉄を供給したり、鉄の酸化還元をコントロールすることが重要になります。

土壌の物理性を改善することで、硫化水素やメタンの発生を抑制できる可能性があり、そのメカニズムについて、今後の記事で解説していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの連作障害対策で注目すべきは、BB肥料(特に硫黄コーティング肥料)の多用です。硫黄コーティング肥料は、土壌中で硫酸イオンを生成し、過剰になると硫化水素が発生、土壌を老朽化させます。これは水田だけでなく畑作でも深刻な問題で、鉄分の無効化など作物生育に悪影響を及ぼします。硫酸イオンの残留性は高いため、BB肥料の使用は土壌の状態を見極め、過剰な使用は避けるべきです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

更地のアメリカセンダングサらしき草に白い花を見つけた筆者は、シロバナセンダングサだと気づきます。さらに、過去にアメリカセンダングサだと思っていた草が、コセンダングサではないかと思い始めます。総苞片の形状や、在来種のセンダングサは白い花の部分が黄色いという情報を根拠に、過去の認識を修正していく様子が描かれています。そして最後に、在来以外のセンダングサは駆除対象であるという事実を提示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギの連作障害解消のために稲作を挟む方法の効果が疑問視されています。原因は、家畜糞の多用などで土壌が老朽化し、ガス発生が問題となっている可能性があります。解決策として、稲作前に腐葉土を鋤き込み、土壌の物理性を改善することが有効と考えられます。物理性改善は稲作中でも可能であり、土壌環境の改善に役立ちます。ただし、稲作に悪影響が出ないように、時期に注意する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

赤トンボ(アキアカネ)は収穫後の田んぼの水たまりに産卵しますが、観察ではキャタピラで踏み固められた場所に産卵しており、乾燥が心配です。アキアカネは卵で越冬するため、水たまりが短期間で乾くことは問題ありません。しかし、土壌の保水性が向上すれば、より長く水たまりが維持され、アキアカネの産卵環境の改善に繋がる可能性があります。稲作中の土壌管理は、収穫量増加だけでなく、生物多様性にも貢献する可能性を秘めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田で、今年も収穫を得ることができた。例年より収量が多い地域だったが、観測対象の田は減肥+追肥無しで増収、土壌物理性の向上の可能性を感じさせる結果となった。

課題は、減肥加減の調整と、倒伏対策である。収穫直前の稲わらを見ると、まだ緑色が残っており、更なる減肥の可能性がある。一方で、浅植えの箇所が倒伏しており、機械収穫のロス削減のためにも、倒伏対策が急務である。

来年はレンゲ栽培方法の変更も検討し、更なる改善を目指す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

台風対策は、企業にとってESG経営の観点からも重要です。台風による被害は、企業の財産やサプライチェーンに影響を与えるだけでなく、地域社会や環境にも深刻なダメージを与えます。

ESG投資家は、企業が気候変動対策や災害リスク軽減に積極的に取り組んでいるかを重視しており、台風対策への取り組みは、企業価値の向上に繋がります。

具体的には、BCPの策定、再生可能エネルギーの導入、建物の耐風化など、ハード・ソフト両面の対策が求められます。企業は、ステークホルダーとの対話を 통해、持続可能な社会の実現に貢献していく必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この地域で稲作にごま葉枯病が多発している原因は、土壌劣化によるカリウム、ケイ酸、マグネシウム、鉄などの要素の欠乏が考えられます。特に鉄欠乏は土壌の物理性悪化による根の酸素不足が原因となり、硫化水素発生による根腐れも懸念されます。慣行農法では土壌改善が行われないため、根本的な解決には土壌の物理性向上と、それに合わせた適切な施肥管理が必須です。経験的な対処法や欠乏症の穴埋め的な施肥では効果が期待できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の稲作は大規模化が進んでいるが、地力維持の負担増加が懸念される。大規模農家にとって、冬期の労働集約的な地力向上策は現実的ではない。そこで、簡易的な土壌物理性改善方法の確立が急務となっている。解決策の一つとして、ヤシャブシの葉のようなタンニン豊富な有機物資材の活用が挙げられる。この方法は、大規模化に対応しながら、土壌の物理性を向上させる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「台風に負けない」という根性論的な農業発信は、ESG投資が注目される現代においては効果が薄い。台風被害軽減と温室効果ガス削減を結びつけ、「土壌改良による品質向上と環境貢献」をアピールすべき。農業はIR活動の宝庫であり、サプライチェーン全体のCO2排出量削減は企業の利益にも繋がる。土壌環境向上はCO2削減に大きく貢献するため、農業のESG投資価値は高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アキアカネは暑さに弱く、夏の暑さを避けるため高地に移動する習性を持つ。近年の猛暑により、移動途中に命を落とす個体が増加している可能性が示唆されている。さらに、産卵のために秋に水田に戻ってくる際に、農薬の影響を受ける可能性も懸念される。一方、ヤゴの生育環境は都市部でも特別な場所である必要はなく、個体数減少の要因としては、猛暑の影響が大きいと考えられる。アキアカネの生態は、稲作における農薬の使用や気候変動の影響など、様々な要素と複雑に絡み合っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

童謡でおなじみの赤トンボことアキアカネが減少している。開発による自然環境の減少だけが理由と思いがちだが、アキアカネは実は汚れた止水を好むため、単純ではない。アキアカネはプールでもよく見られることから、幼虫期の環境よりも、成虫になってからの環境悪化が個体数減少に影響している可能性がある。本記事では、アキアカネの生態を紐解きながら、減少の理由を探っていく。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、Minecraft: Pi Edition: Reborn (MCPI++) のSDKを使って、ゲームに「ゴールデンシャベル」を追加する方法を解説しています。

まず、MCreatorを使って16x16ピクセルのゴールデンシャベルのアイコン画像を作成し、既存のitems.pngに挿入します。次に、C++で書かれたgoldenshovel.cppを作成し、アイテムの追加、アイコンの設定、ゲーム内での表示名などを定義します。最後に、CMakeを使ってコードをコンパイルし、生成されたライブラリファイルをmodsディレクトリに配置することで、ゴールデンシャベルがゲームに追加されます。

記事では、コードの各部分がどのような役割を持っているか、また画像ファイルやCMakeLists.txtの設定方法などが詳しく解説されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Minecraft: Pi Edition: Reborn (MCPI) の拡張SDKを使い、ターミナルに"Helloworld"を出力する手順を紹介しています。

まずMCPI++ 2.4.3-3をインストールし、C++コンパイラなどの開発環境を整えます。

次に、"Helloworld"を出力するコードを記述した"hello.cpp"を作成し、共有ライブラリとしてコンパイル、MCPIのmodsディレクトリに配置します。

MCPIを実行すると、起動時に"Helloworld"が出力されます。これは、共有ライブラリ内の特定の関数がエントリポイントとして機能するためです。

記事では最後に、ゲーム画面に影響を与えるコードの作成に意欲を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼで見かけたウスバキトンボ。盆頃に多く見られることから「お盆トンボ」とも呼ばれます。ウスバキトンボは春に南国から日本へ渡ってきて産卵し、短い幼虫期間を経て盆頃に成虫になります。しかし、日本の冬を越せないため、その世代は死んでしまいます。この習性は、トビイロウンカやハスモンヨトウといった害虫にも見られ、昆虫の生存戦略の一種と考えられています。近年では、温暖化の影響で越冬するウスバキトンボもいるようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

街路樹の根元の日当たりが厳しい場所に、アレチヌスビトハギが生えている様子を捉えています。細長い小葉を持つ特徴から、在来種ではなく外来種のアレチヌスビトハギだと推測しています。さらに、同じ場所にエノコログサも生えていることを確認し、都市開発が進むと、このような外来種が繁茂する風景が当たり前になるだろうと考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年は一発肥料使用の稲作でも追肥(穂肥)が増加傾向にあり、10年以上稲作を行う農家でも初めての追肥事例が発生しています。筆者はその原因を、中干し期間の猛暑による土壌ひび割れが引き起こす根の損傷や高EC状態による一発肥料の肥効低下と分析。結果、金属系要素欠乏症状が見られるといいます。追肥しても、水溶性肥料が緑藻や浮草に優先的に利用され、浮草の繁茂が地温低下を招き、根の養分吸収を妨げる悪循環に陥ると指摘。肥料高騰の中、経営的な打撃は大きく、今後は一発肥料の設計が確実に効くような土壌環境整備が不可欠だと提言します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の稲作では追肥を行う農家が増加しており、一般的な一発肥料の設計が通用しなくなっている可能性が指摘されています。筆者はその原因を年々劣化する土壌や猛暑日の増加、特に中干し期間の高温障害と推測。

興味深いのは、筆者の田では土壌物理性を改善し一発肥料を2割減肥しても追肥が不要な一方で、追肥している田は肥料使用量が多いにもかかわらず、イネが肥料を適切に吸収できていない実態です。肥料高騰の中、施肥した肥料が無駄になるのは経済的損失であり、吸収されずに土に残った肥料は病気を招くリスクがあるとも警鐘を鳴らしています。今回の内容の詳細は次回に続くとのことです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

テッポウユリまたはタカサゴユリとみられる白いユリの花が、全て同じ方向を向いて咲いている様子が観察されました。花は東を向いていましたが、少し離れた場所では南を向いている株もあり、一定の方角を向く性質を持つとは断定できませんでした。著者は、花の重みで開花直前の茎の傾きが、そのまま花の向きに影響しているのではないかと推測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枝豆はダイズよりもカリウムやカロテノイドを多く含み、土壌からの養分持ち出しが多い可能性がある。ダイズ栽培では土壌の物理性を高めるためサブソイラがよく使われるが、金属系養分の損失が懸念される。特に家畜糞による土作りは金属系要素の酸化を加速させ、土壌劣化につながる可能性がある。枝豆は栄養価が高く、猛暑日が増える中で重要な食材となる可能性がある一方、土壌劣化による品質低下が懸念される。持続可能な枝豆栽培には、土壌への負荷を軽減する対策が不可欠である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、飼料用トウモロコシ栽培における家畜糞利用の長期的なリスクを論じています。筆者は、家畜糞の多用は初期には土壌を豊かにする一方、10年程でマンガン欠乏を引き起こし、収量低下を招くと指摘します。原因は、糞中の硝酸態窒素による土壌酸化の影響です。解決策として、稲作による土壌洗浄を提案します。水田への入水は、過剰な硝酸態窒素の除去と微量要素の供給を促し、土壌環境を改善します。このように、伝統的な稲作と組み合わせることで、持続可能な飼料用トウモロコシ栽培が可能になると結論づけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、猛暑対策として有効な「中干し無しの稲作」を広める上で、水資源の管理の重要性を説いています。中干し無しの田が増えると、水不足が深刻化する可能性があるからです。上流域の森林保水力の維持や、田の土壌改良による保水性向上など、持続可能な水資源利用の必要性を訴えています。特に、土壌改良は、水不足時のリスクを軽減する効果も期待できるため、重要な対策として位置付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、稲作の自動化技術の進展について述べています。特に、水位管理の自動化に焦点を当て、水位センサーを用いた実験を紹介しています。

著者は、水位センサーモジュールを購入し、Micro:bitに接続して水位の変化を数値化できることを確認しました。水位の変化に応じて、Micro:bitに表示される数値が変化することを実験を通して明らかにしています。

記事は、水位センサーの仕組みの詳細には触れていませんが、今後の調査課題としています。稲作における自動化技術の可能性を探る内容となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ChromebookのCrostiniでMicro:bitのフラッシングを行う際、Crostiniは仮想環境のためUSBを直接認識できない。そこで、Crostini上のMicro:bitの認識先である`/mnt/chromeos/removable/MICROBIT/`を`uflash`コマンドのターゲットとして指定することでフラッシングが可能になる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培の効果は、田植え後の雑草管理にも良い影響を与える可能性があります。レンゲによって土壌中の窒素量が供給され、雑草の発生が抑制される可能性があります。著者の田んぼでは、レンゲ栽培後、例年に比べて雑草の発生量が少なかったという観察結果が得られました。しかし、これはあくまで個人の観察結果であり、科学的な証明はされていません。レンゲ栽培は、土壌環境の改善や雑草抑制など、多くの利点があると言われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、稲作における土壌環境の改善について書かれています。従来の稲作では、土壌への有機物供給源として稲わらが重要視されていましたが、近年は稲わらを飼料や堆肥として利用する動きが進んでいます。しかし、著者は、稲わらを田んぼから持ち出すことで土壌の有機物が減り、土壌環境が悪化する可能性を指摘しています。その解決策として、剪定枝を細かく砕いて土壌に混ぜる方法を提案し、実際に試した結果、土壌環境の向上が確認できたと報告しています。つまり、稲わらに代わる有機物供給源を活用することで、稲作中でも土壌環境を改善できる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水稲であるイネは、湛水状態の土壌では酸素不足になりやすい。そのため、根の呼吸を維持するために、通気組織が発達している。しかし、土壌の物理性が悪いと、通気組織の働きが阻害され、根腐れが発生しやすくなる。

家畜糞を施肥すると、土壌中の有機物が分解される過程で、メタンや硫化水素などのガスが発生する。これらのガスは、イネの根の生育を阻害する可能性があるため、家畜糞を施肥する場合は、土壌の物理性を向上させておくことが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本の猛暑の中での稲作の可能性と、飼料高騰による飼料米への注目について論じています。

著者は、稲作が水資源を活用し、低肥料栽培を可能にすること、猛暑に強く、土壌環境を向上させること、機械化が進んでいることなどを挙げ、その利点を強調しています。

さらに、飼料米の栄養価に関する研究に触れ、飼料米とトウモロコシの栄養価の違い、特にビタミンA合成に関わるカロテノイド含有量の違いに着目しています。

結論は示されていませんが、飼料米が畜産の飼料としてどの程度代替可能なのか、今後の研究に期待が持たれるとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「条件的なCAM型植物のツルムラサキ」と題された記事は、ツルムラサキが多量の水溶性食物繊維ペクチンを含む理由を探ります。その手掛かりとして、温暖化対策で注目されるCAM型植物の栽培動向から、ツルムラサキが「条件的CAM」に分類されることに着目。CAM回路は、暑い環境下で水分の蒸散を抑えるため、夜間に光合成の暗反応を行う特殊なメカニズムです。ツルムラサキのペクチン含有量の多さが、このCAM特性と関連している可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで、サイトを一つ深い階層に作成する方法を解説します。

まず、サイトIDを「hoge」として、/var/www/html/hogeにサイトを作成します。次に、/var/www/html/hoge/huga のように、hugaディレクトリを作成し、必要なファイルを配置します。

データベースのSiteテーブルを開き、サイトIDが「hoge」のレコードのurlとpathを、それぞれ `http://example.com/hoge/huga/` と `/var/www/html/hoge/huga/` に変更します。

最後に、/var/www/html/hoge/huga/.htaccess の RewriteBase を `/hoge/huga` に変更します。

稼働中のサイトのURLを変更する場合は、上記の手順に加えて、SOY CMS管理画面でサイトURLを変更する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が陸上に進出した際、水中より強い光への対策が必要となった。その解決策として、過剰な光エネルギーを熱に変換して放出する仕組みを獲得した。これは、カロテノイドやキサントフィルサイクルなどの働きによるもので、光合成の効率を調整し、光によるダメージから植物を守っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

林道で見かけたマメ科植物は、葉の形状からヤブマメの可能性が高いです。ヤブマメは地上に花を咲かせるだけでなく、地中にも閉鎖花を付けます。地上花は有性生殖で多様な環境への適応を、閉鎖花は単為生殖で親株と同様の遺伝子を受け継ぎ、安定した環境での生存率を高める戦略をとっています。これは、ラッカセイの子房柄が土を目指す現象にも似ており、子孫を確実に残すための興味深い戦略と言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、Raspberry PiにMinecraft: Pi Edition: Reborn (マイクラリボーン) の拡張版をインストールする方法と、その拡張機能について解説しています。拡張版では、ブロックやアーマーの種類が増えるなどのアップデートがあります。インストールは、スクリプトを実行するだけで完了します。拡張版はマイクラリボーンの新バージョンに合わせて更新されるようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大豆肉の普及には、原料となる大豆の安定供給が必須ですが、耕作放棄地の増加が課題となっています。そこで、稲作と大豆栽培を組み合わせることで、この問題を解決できると提案しています。具体的には、水田での大豆栽培や、米と大豆の輪作を推奨しています。これにより、耕作放棄地の活用、水田の多面的機能の維持、国産大豆の自給率向上など、多くのメリットが期待できます。さらに、稲作農家の収入源 diversificationにもつながり、農業の活性化にも貢献すると考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は疲労感解消のため、鉄分不足に着目。運動後の鉄分摂取の重要性を指摘しつつ、鉄分豊富な野菜の栽培環境に疑問を呈しています。施設栽培で家畜糞を使うと土壌がアルカリ性になり、鉄分の吸収率が低下するため、野菜から十分な鉄分を摂取できない可能性を示唆。鉄分不足と疲労感の関係性について、さらに深く考察する必要性を訴えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石垣の隙間に生えるシダ植物について考察しています。イノモトソウと思われるシダが、日当たりの良くない石垣の隙間で元気に育っています。コンクリートの排水溝でもよく見かけるシダですが、石垣の方が石由来のミネラルが期待できるため、より良い生育環境かもしれません。写真から、シダの生命力の強さと、石垣の隙間という環境の意外な豊かさが感じられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、川の堆積地という過酷な環境における植物の生存競争について考察しています。

前回は、マメ科のクズが苦戦している様子を紹介しましたが、今回は単子葉植物が繁茂していることに注目しています。

そして、黄色い花を咲かせるキク科の植物が確認され、その強い生命力を持つ「ナルトサワギク」ではないかと推測しています。

著者は、ナルトサワギクが葉を細くすることで強い紫外線への適応している可能性を指摘し、今後の更なる観察に期待を寄せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酷使された土に、強い毒性とアレロパシーを持つ特定外来生物「ナルトサワギク」が繁殖しています。繁殖力の強さから、土壌改善なしに駆除は難しいでしょう。土壌が良くなれば、ナルトサワギクは生育が遅くなり、他の植物が優勢になるため、結果的にナルトサワギクの生育域は狭まります。根本的な解決のためには、土壌改善が必須です。具体的な方法として、物理性の改善とレンゲの栽培が有効です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、Ubuntu 22.04 LXDE環境でデスクトップにFirefoxのアイコンを設置できない問題を解決する方法を解説しています。

問題はsnap版Firefoxをインストールした場合に発生し、デスクトップエントリを作成することで解決できます。

手順としては、

1. `/usr/share/applications/firefox.desktop` ファイルを作成し、必要な情報を記述します。

2. メニューからFirefoxを見つけて右クリックし、「デスクトップに追加」を選択します。

これにより、デスクトップにFirefoxのアイコンが設置されます。記事ではデスクトップエントリの詳細についても触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、田んぼ一枚あたりの土に含まれる腐植の量を計算する方法を解説しています。土壌診断で腐植の割合が分かっても、具体的な量がイメージしにくいという問題意識から、1反(1000㎡)あたりの土の重量を計算し、そこから腐植の量を算出しています。

具体的には、土の深さを10cm、比重を1と仮定し、1反あたりの土の重量を100トンと算出。土壌診断で腐植が3%だった場合、1反あたり3トンの腐植が含まれると結論付けています。そして、今後は田んぼ一枚あたりの腐植の割合をどれだけ増やせるかに注目していくべきだと締めくくっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日常的にシラカシの木を観察する筆者は、ある日、違和感を感じた葉に注目。

それは、葉に擬態したウンモンスズメというスズメガでした。

ウンモンスズメの翅の模様は、葉にそっくりな白色と茶色の模様で、これは長い年月を経て進化した結果だと考えられます。

シラカシの葉の光沢にも似た白色部分は、環境に適応した証と言えるでしょう。

さらに、近くに幼虫の食草であるニレの木があることから、この場所で羽化した個体である可能性も示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カタツムリ探しリベンジのため、以前アザミにカタツムリがいた場所を再訪。今回は渓谷横の林で、アザミ近くの倒木付近の落ち葉を調べたところ、オオケマイマイらしきカタツムリを発見!

前回は町中で見つけられなかったが、今回は環境を変えてみたことで発見に繋がった。

厳密には異なるものの、陸上生活をする殻を持つ貝は広義ではカタツムリと言えるだろう。今回の発見を通して貝に関する知識も少し深まった。梅雨に向けて更に学習していきたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カタツムリ探しを通して、著者はその個体数の減少を実感する。舗装道路の増加による乾燥化の影響に加え、田畑の土壌劣化も要因として考えられるという。保水性の高い田んぼでは、カタツムリが多く見られることから、地域全体で保水性の向上に取り組むことで、カタツムリの個体数増加に繋がるのではないかという考えに至る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田で、レンゲの鋤き込み後の土壌を観察したところ、周辺の田と比べて土の色が黒く、弾力があり、粒子が細かくなっていることが確認できた。これは、稲作中に入水した水に含まれる粘土と有機物が結びついた結果であり、田が炭素を貯蔵できる可能性を示唆している。このことから、品質向上と土壌改良を両立させる稲作の可能性について、筆者は確信を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ChromebookでOpenVPN Connectを使ってVPN接続する手順のメモ。必要な証明書ファイル等をPlayファイル内のAndroidディレクトリに作成したフォルダに配置し、OpenVPN ConnectアプリでOVPNファイルを読み込むことで接続できた。Playファイルはアプリから参照できるディレクトリがダウンロードのみのため、誤操作防止のためAndroidディレクトリ内にフォルダを作成して証明書を配置した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナメクジ対策の農薬について、リン酸第二鉄を主成分とするものが有効であることがわかった。ナメクジは貝殻を失う過程で臓器が小型化したと予想され、ジャンボタニシに比べてリン酸第二鉄の摂取量は少ないと考えられる。

リン酸第二鉄は土壌中で還元され、フェントン反応によってナメクジに影響を与える可能性がある。土壌中のリン酸第二鉄の減少は、ナメクジ増加の一因かもしれない。土壌劣化との関連性も示唆され、今後の検討課題となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビは、日本酒、味噌、醤油など日本の発酵食品に欠かせない微生物です。元々は森林などの土壌に生息し、植物の葉や実を分解する役割を担っていました。人間はコウジカビの力を利用することで、豊かな食文化を築き上げてきました。しかし、近年では住宅の高気密化や生活様式の変化により、コウジカビが繁殖しやすい環境が室内に生まれてきています。その結果、アレルギー症状を引き起こす事例も報告されています。コウジカビは有用な微生物である一方、現代の生活環境において新たな課題も突きつけていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の野菜がナメクジの被害に遭い、駆除の前にナメクジへの理解を深めようとしています。ナメクジとカタツムリは共通祖先を持ち、カタツムリが殻を持ち続けたのに対し、ナメクジは殻を捨てました。これはナメクジが殻を捨てることで有利になる環境に適応した可能性を示唆しています。そこで、カタツムリの殻の機能を調べることで、ナメクジが捨てたメリットと、彼らが選んだ環境が見えてくるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マルチ栽培は環境負荷が大きいため、代替手段が求められています。有力候補として、ゴボウ栽培が挙げられます。ゴボウは土壌の物理性と化学性が高ければ連作可能で、栽培者の腕が品質に直結するため、産直ECで価値を発揮しやすいからです。さらに、健康効果の高さも注目されています。ゴボウは肥料の使用量も比較的少なく、環境負荷の軽減にも貢献できます。今後、ゴボウは食糧事情の脆弱性を補うとともに、健康的な食生活にも貢献する可能性を秘めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マルチ栽培は土の粒子が細かくなりやすいという問題点があります。マルチによって土壌が常に高湿状態になり、糸状菌の活動が活発化しすぎることで土壌中の有機物が早く消費されてしまうことが原因と考えられます。その結果、排水性・保水性・保肥力が低下し、露地栽培よりも土壌の状態が悪化しやすいというデメリットがあります。そのため、マルチ栽培を行う場合は、土壌改良資材を積極的に投入するなどの対策が必要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## マルチ栽培とESG:ポリ乳酸マルチの分解と課題

農業でよく使われるマルチシート。近年、環境負荷の少ない生分解性プラスチック製のポリ乳酸マルチが注目されています。ポリ乳酸は微生物によって分解されますが、土壌中では分解速度が遅いため、使用後は高温で分解処理する必要があります。

記事では、ポリ乳酸の分解メカニズムと、乳酸の抗菌作用が分解に与える影響について解説しています。ポリ乳酸は高温・高アルカリ条件下で低分子化し、微生物によって分解されます。乳酸の抗菌作用は分解を阻害する可能性がありますが、高pH条件下ではその影響は軽減されます。

ポリ乳酸マルチは環境負荷低減に貢献する一方、適切な処理が必要となる点は留意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビニールマルチは、雑草抑制、地温制御、水分の蒸散抑制などの利点があり、農業において広く利用されています。しかし、使用後のビニールの劣化や流出は深刻な環境問題を引き起こす可能性があります。特に、ESG投資が活発化する中で、ビニールマルチの使用は投資家からの風当たりが強くなる可能性があります。旬の時期を外した野菜の栽培など、ビニールマルチの使用が避けられないケースもありますが、代替作物の検討など、早急な対策が必要です。また、生分解性プラスチックについても理解を深めていく必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネは、害虫であるトビイロウンカを防ぐため、フェルロイルプトレシンやp-クマロイルプトレシンというフェノールアミドを合成する。これらの物質は、ジャスモン酸の前駆体であるOPDAによって誘導される。p-クマロイルプトレシンは、リグニンの合成にも関わるクマル酸を基に合成される。土壌劣化はクマル酸合成に必要な微量要素の欠乏を引き起こし、イネの害虫抵抗性を低下させる可能性がある。つまり、土壌の健全性は、イネの生育だけでなく、害虫に対する防御機構にも影響を与える重要な要素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タンポポ亜科は、キク科に属する分類群の一つで、世界中に広く分布し、約80属2,000種以上を含む大きなグループです。タンポポやノゲシ、アキノノゲシなどが含まれます。タンポポ亜科の特徴として、すべてが頭状花序を持ち、花弁が合着して舌状になっていることが挙げられます。多くの種が、風によって種子を dispersal するための冠毛を持っています。タンポポ亜科は比較的新しい時代に進化したグループと考えられており、その進化には倍数体化が重要な役割を果たしたとされています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ホウレンソウの根元の赤色の正体は、マンガンという成分の豊富さにあるようです。マンガンは人体に必要な栄養素ですが、牛糞を多用した土壌では慢性的なマンガン欠乏が起こることがあるとのこと。そこで疑問に思うのは、ハウス栽培のような雨水が少なく牛糞を多用する環境下では、ホウレンソウの生育はすぐに悪くなってしまうのではないかということです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼ全体に草が生い茂る中、端に白い花が群生している理由について考察しています。花はアブラナ科のタネツケバナと思われ、田んぼの縁に集中しているのは、トラクターで耕起されないためか、それとも紫外線や乾燥などの環境が過酷だからか、考察しています。もし過酷な環境が原因なら、田んぼの中心部はより過酷な環境であることを示唆するため、筆者は後者の理由を期待しているようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ノゲシの花が綿毛を形成するのが早く、送粉の仕組みが気になった筆者は、ノゲシに関する興味深いPDFを発見。千葉県野田市で白いノゲシが増加しているというのだ。これは、以前に観察したシロバナタンポポを想起させる。シロバナタンポポは単為生殖に向かう過程で花弁の色が変化したという説があるが、ノゲシではどうなのか。キク科の黄色い花は白い花弁に向かっているのだろうか?今後の観察が必要だ。これは、以前の「作物の花弁の脱色」の記事と関連づけて、新たな環境指標になる可能性も秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

LXC (Linux Containers) は、単一のLinuxカーネル上で複数の分離されたLinuxシステム (コンテナ) を実行するためのOSレベルの仮想化手法です。各コンテナは独立したシステムリソース (CPU、メモリ、ネットワークなど) を持ち、ホストOSや他のコンテナから隔離されます。

LXCは、chrootのような従来の分離機構よりも軽量で効率的でありながら、仮想マシンよりもオーバーヘッドが少なくなっています。これにより、開発、テスト、運用環境において、アプリケーションの移植性、セキュリティ、リソース効率を向上させることができます。LXCは、DockerやLXDなどのコンテナ技術の基礎となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、AppImage形式になったMinecraft: Pi Edition: Rebornでスキンを変更する方法を解説しています。

まず、AppImageファイルを実行する準備として、`chmod`コマンドで実行権限を与え、`fuse`パッケージをインストールします。

スキンの変更は、`~/.minecraft-pi/overrides/images/mob/`ディレクトリに`char.png`という名前でスキンファイルを配置します。

ただし、このままだとスキンが崩れてしまうため、`minecraft_skin_fixer.py`というスクリプトを使って修正します。

最後に、AppImageファイルを`/usr/local/bin`に移動して`mcpi`というコマンド名で実行できるように設定しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

物理性の高い土壌では、土壌改良効果の高い緑肥としてアカザ科のシロザが期待されます。

記事では、土壌物理性の向上により、土壌の化学性・生物性も向上する可能性を示しています。連作が難しいホウレンソウも、土壌改良によって石灰なしでの連作が可能になるなど、土壌の物理性向上は重要です。

筆者は、土壌物理性の向上後、緑肥アブラナの後にシロザが自生することを例に、土壌の力で植物が育つサイクルが生まれる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、レンゲ畑がナズナで覆われた理由について、物理性の改善による土壌の変化でレンゲが育ちにくくなった可能性を考察しています。

昨年はレンゲが中心部を占めていたのに対し、今年はナズナが広がりレンゲの勢いが弱いためです。

物理性の改善は稲作にプラスですが、レンゲの生育に影響した可能性があり、今後の観察を通して緑肥としてのレンゲに代わる選択肢も検討する必要性を感じています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硫酸塩系肥料を継続使用すると、土壌に硫酸イオンが蓄積し、ミネラルバランスが崩れて生育が悪くなる問題がある。これを解決するには、硫酸イオンを吸収するアブラナ科の緑肥が有効である。アブラナ科は硫酸イオンを多く吸収する性質があり、肥料分の少ない土壌でも生育できる。硫酸塩系肥料の残留で生育が悪化した土壌にアブラナ科緑肥を栽培することで、硫酸イオン吸収による土壌環境改善効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、Minecraft: Pi Edition: Rebornでスキンを変更する方法を解説しています。

まず、好みのスキンをダウンロードします。次に、標準のスキンのPNGファイル(char.png)をバックアップし、ダウンロードしたスキンで置き換えます。この際、ファイルパスに注意が必要です。

スキンを変更後、デザイン崩れが発生する場合は、Pythonスクリプト(minecraft_skin_fixer.py)を使用して修正します。スクリプト内のファイルパスを自身の環境に合わせて変更する必要があります。

修正後、Minecraft: Pi Edition: Rebornを再起動すると、スキンが変更されているはずです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、Raspberry PiまたはUbuntuに接続したLogicool F310ゲームパッドを使用してMinecraft: Pi Edition: Rebornを操作する方法を解説しています。

Windows PC用のゲームパッドをLinux環境で動作させるため、joystickとjstest-gtkドライバをインストールします。jstestコマンドでゲームパッドが認識されていることを確認後、qjoypadをインストールし、GUIで各ボタンにキーボードやマウスの操作を割り当てます。

記事では、マイクラリボーン用に設定したボタン割り当てを紹介し、動作確認を行うよう促しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、子供向け科学雑誌に掲載された「Minecraft: Pi Edition: Reborn」(マイクラリボーン)を、Raspberry Piだけでなく、普段使いのUbuntuパソコンでも動作させた体験談を紹介しています。

記事では、マイクラリボーンがUbuntu 20.04以降で動作すること、amd64、arm64、armhfのdebファイルが配布されていることから、Intel Core i5搭載のUbuntuパソコンにインストールして動作確認を行ったことが記載されています。

その結果、Raspberry Pi版と同様に動作し、ローカルネットワーク経由で一緒に遊ぶこともできたと報告しています。

そして、この経験から、教育用パソコンにおけるARM、Debian、Pythonの重要性について、次回以降の記事で考察していくことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナバナの花弁に見られる部分的な脱色は、フラボノイドやカロテノイドといった色素合成に必要な金属酵素の不足が原因かもしれない。土壌中のカリウム、銅、亜鉛などの欠乏が予想され、放置すると生育不良や農薬使用量の増加につながる可能性がある。

解決策として、割れたドングリの活用が考えられる。ドングリは土壌改良効果を持つとされ、不足しがちな金属元素を供給する可能性を秘めている。

今回の花弁の脱色は、過剰な肥料に頼る現代農業に対する、植物からの警告なのかもしれない。持続可能な農業のためにも、土壌環境の改善が急務である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、土壌中の糸状菌の役割と、それが植物やミミズといった他の生物とどのように関わっているのかについて考察しています。糸状菌の菌糸は土壌中に広がり、先端での有機物分解だけでなく、空気と水を運ぶ通気口のような役割も担っている可能性が指摘されています。

また、糸状菌の活性化には家畜糞のリン酸が有効ですが、過剰なリン酸は糸状菌を植物にとって有害な病原菌に変えてしまう可能性も示唆されています。

結論として、糸状菌、ミミズ、植物の相互作用を理解し、環境保全型の栽培を目指すには、家畜糞に頼らない土作りが重要であると主張しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞堆肥の多用は、土壌中の硝酸態窒素増加や金属要素吸収阻害を引き起こし、アブラムシ等の食害昆虫を呼び寄せます。その結果、殺虫剤の使用を招き、アブラムシを介してミツバチなど益虫への悪影響も懸念されます。環境保全型栽培を目指すなら、植物性有機物を主体とし、家畜糞は追肥に留めるべきです。稲わら等の活用や緑泥石の土壌改良効果にも注目し、持続可能な農業を目指しましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

とあるマメのアレロケミカルの話は、インゲンマメが害虫から身を守るために、様々な化学物質を使って複雑な戦略をとっていることを解説しています。

まず、ハダニに襲われると、インゲンマメは葉から香りを出し、ハダニの天敵であるカブリダニを呼び寄せます。さらに、この香りは周りのインゲンマメにも伝わり、防御を促します。

しかし、この香りは別の害虫であるナミハダニには効果がなく、むしろ誘引してしまうという欠点があります。

このように、インゲンマメは生き残るため、多様な化学物質を駆使して複雑な戦いを繰り広げているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の食糧事情の脆弱さを、塩化カリの入手困難という点から解説しています。塩化カリは肥料の三大要素であるカリの供給源であり、世界的な供給不安は日本の農業に大きな影響を与えます。著者は、減肥栽培や土壌中のカリ活用など、国内資源を活用した対策の必要性を訴えています。特に、家畜糞はカリを豊富に含むものの、飼料輸入に依存しているため、安定供給が課題として挙げられています。社会情勢の変化が食糧生産に直結する現状を踏まえ、科学的な知識に基づいた農業の重要性を強調しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、ChromebookのScratchでBBC Micro:bitを動かす方法を解説しています。

まず、Google PlayからScratchをインストールし、Scratch用マイクロビットのHEXファイルをダウンロードしてマイクロビットに転送します。

次に、Scratchの拡張機能でmicro:bitを選択し、接続を確立します。

記事では、接続確認のため、マイクロビットのAボタンを押すと音が鳴るプログラムを作成・実行しています。

最後に、小学一年生には漢字が読めないため、ひらがなモードのScratchが必要だと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、ボルタ電池の原理を通じて「酸化還元電位(Eh)」のメカニズムを解説し、農業分野への応用可能性を探ります。亜鉛と銅の電位差による電子移動が電気発生の原理であるとし、土壌における酸化還元電位の影響に着目。電位が高いと病気が発生しやすい一方、低電位の液肥散布で一時的に土壌電位を下げると病気抑制効果が期待できると指摘。低電位化は植物に吸収されやすい二価鉄や可溶性リン酸の増加に繋がると考察するが、肥料による具体的な電位制御は今後の課題としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、栽培用の測定器について理解を深めるための導入として、リトマス試験紙を取り上げています。リトマス試験紙は、水溶液のpHを測定し、酸性かアルカリ性かを判定するために用いられます。

記事では、リトマス試験紙の由来である「リトマスゴケ」について触れ、それが地衣類の一種であることを説明しています。地衣類は藻類と菌類の共生体で、空気のきれいな場所に生息し、大気汚染の指標にもなっています。

そして、リトマスゴケやウメノキゴケの色素がpH測定にどのように関わっているのか、次の記事で詳しく解説することが予告されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は今年、大阪府高槻市の米粉「清水っ粉」の取り組みが最も印象的だったと振り返る。注目すべきは、土壌の物理性を改善し、レンゲを栽培し、中干しを行わない稲作だ。この方法は、水管理、肥料、農薬のコスト削減、収穫量増加、生物多様性向上、周辺環境への好影響など、多くの利点をもたらす。さらに、清水っ粉のように米粉の製造・普及に取り組むことで、米の新たな需要を創出し、持続可能な農業を実現できる。この革新的な稲作と米粉の利用拡大は、農業所得の向上、環境保護、地域活性化に貢献する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プログラミング教育の格差解消には、安価で高性能なARMアーキテクチャ搭載PCが有効である。Raspberry PiはDebian系OSとPythonを標準サポートし、電子工作から本格的な開発まで対応可能なため、ChromebookやMicro:bitよりも優れている。ARM対応ソフトの充実が課題だが、低価格でDebianやPythonに触れられる環境は、OSSやサーバー学習へのハードルを下げ、将来的なIT人材育成に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビールの香気成分であるα-テルピネオールは、植物の種子の発芽を抑制する効果を持つモノテルペンアルコールの一種である。土壌中の酵母はα-テルピネオールを生成することがあり、土壌環境によっては発芽抑制物質が蓄積される可能性がある。これは、土壌中の微生物の活動と植物の発芽の関係を示唆しており、農薬や化学肥料の使用が土壌環境に与える影響を考える上で重要な視点となる。食品加工の知識は、植物の生育環境を理解する上で役立つことが多い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、単子葉の木本植物の成長の仕方に着目し、双子葉植物との生存競争における不利な点を指摘しています。

単子葉の木本は、先端だけに葉をつけ、下方に葉をつけないため、根元への遮光効果が期待できず、他の植物の成長を抑えにくいという特徴があります。

また、下部から再び葉を生やすことができないため、双子葉植物のように幹から枝を生やすことができません。

そのため、恐竜が闊歩していた時代には有利だったかもしれませんが、双子葉植物の登場により、その生存競争に敗れたと考えられています。

記事では、メタセコイヤなどの裸子双子葉植物が幹から枝を生やすことで、単子葉の木本よりも優位に立ったことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞などの家畜糞は、一見土壌に良いように思えるが、過剰な無機栄養塩やリン酸を含み、土壌の浸透圧を高め、植物の生育を阻害する可能性がある。「悪影響の成分>好影響の成分」の関係がある限り、使用し続ければ土壌環境は悪化する。牛糞は特にこの差が小さく、悪影響に気づきにくい。土壌環境の悪化は農薬の使用量増加につながり、異常気象のせいだと誤解されることもある。有機物=環境に良いというステレオタイプを見直し、本当に持続可能な農業について考える必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、植物性の有機物を土に投入することの重要性を論じています。

植物性の有機物を土に投入しないと、土の物理性が悪化し、スベリヒユやヤブガラシのような除草剤が効きにくい雑草が生えやすくなります。一方、植物性の有機物を投入した土壌では、シロザのような抜きやすい雑草が生え、除草作業が楽になります。

さらに、トラクターや自走式草刈り機などの機械化と組み合わせることで、理想的な植生管理が可能となり、管理コストの削減と利益率の向上につながると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物生育促進根圏細菌(PGPR)は、植物の根の周辺に住み、成長を促進する細菌です。養分の吸収促進、植物ホルモンの産生、病原菌の抑制といった働きを持ちます。PGPRの活用は、化学肥料や農薬の使用量削減につながり、環境保全型の農業に貢献します。代表的なPGPRとして、窒素固定を行う根粒菌や、リン酸を可溶化する菌根菌などが挙げられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農薬や化学肥料の使用で野菜が育たなくなるという意見は、必ずしも正しくない。化学肥料の中には土壌バランスを整えるものもあり、一概に悪者扱いできない。

実際には、過剰な家畜糞投入による塩類集積で、野菜が育たなくなるケースが多い。慣行農法よりも、有機農法の方が、土壌環境を悪化させる可能性もある。

しかし、農薬や化学肥料だけに頼る農業にも問題はある。農薬耐性を持つ害虫の増加や、土壌の劣化などが懸念される。

重要なのは、それぞれの方法のメリット・デメリットを理解し、環境負荷を低減できる持続可能な農業を目指すことだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナ科のアベマキと思われる木が、川の土手に生えている。過酷な環境である川原で、紫外線や風に立ち向かう姿は「最後の聖戦に赴く」かのよう。アベマキは紫外線や乾燥に強い品種であるため、このような場所に根付くことができたと考えられる。光ストレス軽減のための紫外線照射は、植物の成長を促進する効果があるという研究結果もある。このアベマキが、人の手によって刈り取られることなく、力強く成長し続けることを願う。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

観察中の田んぼにハトが集まり、土をついばむ様子が見られました。レンゲの芽が出ている時期ですが、ハトはレンゲには関心がなさそうです。収穫後のこぼれ種を食べるには時期が遅すぎますし、虫を探している様子でもありません。一体ハトは何を求めて集まっているのか、謎は深まるばかりです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「物理性改善+レンゲ+中干しなし」で稲作を行う田んぼにおいて、用水路からの入水箇所付近に自然の草が多発する現象が報告されています。これは、該当箇所が富栄養状態であるか地温が高いことによる養分不均等の可能性が高いと分析されています。夏の稲作時の入水の影響が残り、局所的な栄養過多を招いていると考えられており、この不均等な状態の改善が稲作とレンゲ双方に良い影響を与えることが期待されます。しかし、入水時に流れを強くすると稲に低温ストレスを与え、弱くすると局所的な富栄養化を招くという難しい課題に直面しており、最適な入水管理の重要性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 中干しなし稲作の利益率向上:250文字要約

筆者は、硫安由来の硫化水素による根腐れを防ぐため慣習的に行われてきた稲作の中干しを、土壌改良と適切な施肥により省略することで、収量減なく利益率を向上できることを実証した。中干しの省略は労働時間削減と水資源の節約になるだけでなく、高温による稲のストレスを軽減し、品質向上にも寄与する。中干し廃止は慣行農法を見直す契機となり、持続可能な稲作の実現に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種時期を逃しても、廃菌床堆肥で土壌物理性を改善し、中干しなし稲作は可能です。収穫後、藁と共に廃菌床堆肥を鋤き込むのが理想ですが、冬場の雑草管理が地域の慣習に反する場合は、田植え直前に施用し、酸化鉄散布でメタン発生を抑えます。廃菌床堆肥と酸化鉄は肥料の三要素確保にも役立ち、減肥につながります。中干しなしでは川由来の栄養も得られ、環境負荷低減にも貢献します。重要なのは、これらの情報をどれだけ信じて実践するかです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田からのメタン発生抑制のため、使い捨てカイロの活用を提案する。メタン生成は鉄や硫酸イオンの存在下では抑制される。使い捨てカイロには酸化鉄と活性炭が含まれており、土壌に投入するとメタン生成菌を抑え、鉄還元細菌の活動を促す。さらに、活性炭は菌根菌を活性化し、土壌環境の改善にも寄与する。使い捨てカイロの有効活用は、温室効果ガス削減と稲作の両立を実現する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干しなしの稲作では、リン酸の供給不足が懸念されます。中干しがないと土壌中のリン酸が溶脱しやすくなる一方、稲の生育期間が長いため、リン酸要求量も増加するためです。解決策としてリン酸第二鉄の施用が考えられます。リン酸第二鉄はジャンボタニシ防除剤として使用され、農薬登録の必要がなく、残存物は稲の肥料となります。また、鉄分供給は窒素固定細菌の活性化にも繋がり、リン酸供給不足と窒素固定能の向上という二つの課題を同時に解決できる可能性があります。ただし、リン酸第二鉄の原料は輸入に依存しているため、国際情勢に注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、スギナが酸性土壌だけでなく、日当たりの良い場所でも繁茂している事例が紹介されています。筆者は、スギナが酸性土壌を好むという一般的なイメージとのギャップに驚きを感じています。

記事では、スギナの強靭な繁殖力について考察し、地下茎によって栄養繁殖するため、土壌条件が必ずしも生育に決定的な要因ではない可能性を指摘しています。また、スギナが他の植物との競争に弱いため、日当たりの良い場所では生育が抑制される可能性についても触れられています。

結論として、スギナの生育には土壌条件だけでなく、日照や他の植物との競争関係など、複合的な要因が関わっていることが示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今冬の厳しい寒さ対策として、今回は作物の耐寒性向上に焦点を当てます。耐寒性には細胞内に糖などを蓄積する方法だけでなく、融点の低い不飽和脂肪酸を減らす方法も考えられます。

不飽和脂肪酸は高温時に葉に蓄積し、香り化合物の前駆体となることが知られています。興味深い点は、菌根菌との共生により耐乾性が高まるとされる際に、トレハロースと共に脂肪酸も蓄積する可能性があることです。

もしそうであれば、菌根菌との共生が耐寒性向上に繋がるかもしれません。そのためには、土壌中の可溶性リン酸量を調整するなど、共生しやすい環境作りが重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の冬はラニーニャ現象の影響で厳しい寒さが予想されるため、畑作では平年以上の寒さ対策が必要です。作物の耐寒性を高めるだけでなく、地温上昇も重要です。

地温上昇には、廃菌床堆肥や米ぬかなどの有機質肥料の施用、緑肥の活用が有効です。土壌微生物による発酵熱や根の代謝熱で土が暖まります。

対処療法として、土壌に米ぬかを混ぜ込む中耕も有効ですが、窒素飢餓に注意が必要です。米ぬか嫌気ボカシ肥のような発酵が進んだ有機質肥料が理想的ですが、入手が難しい場合は、牛糞などの家畜糞の使用も検討できます。ただし、リン酸過多による耐寒性低下には注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コオロギせんべいを食べた筆者は、本物のコオロギを探しに草むらへ向かう。しかし、子供の頃と違い簡単に見つけることはできず、環境の変化や殺虫剤の影響を疑う。調べてみると、コオロギはシロクローバを食害する害虫であることが判明。しかし、そもそもコオロギは夜行性で、日中は草地や石の下などに隠れているという基本的な生態を忘れていたことに気づく。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、生物系出身でRaspberry Piに挑戦している筆者が、パルス幅変調(PWM)を学ぶ過程を記述しています。

まず、LEDの点灯と消灯を繰り返すLチカを通して、HIGH(電気が流れる状態)とLOW(電気が流れない状態)について学びます。次に、PWMの概念、周期、パルス幅、デューティ比について解説し、PWMを用いたLEDの明るさ制御に挑戦します。

具体的なコード例を示しながら、デューティ比を徐々に上げることでLEDが明るくなる様子を観察し、PWMによる制御を体感します。最後に、HIGHはデューティ比100%の状態であり、デューティ比が低くても実際には高速で点滅しているため暗く見えることを補足しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は無印良品のコオロギせんべいを試食し、エビのような味と食感だったと報告しています。コオロギは、高タンパクで環境負荷の低い食品として注目されています。飼育に必要な資源が少なく、成長も早いため、持続可能なタンパク源として期待されています。一方で、キチンによるアレルギー concerns も存在します。著者は、将来的に大豆肉やコオロギなどの代替タンパク質が、牛肉や牛乳に取って代わる可能性を示唆しています。鶏肉は環境負荷が比較的低いため、動物性タンパク質としては残ると予想しています。さらに、コオロギパウダーには鉄分や亜鉛が豊富に含まれているという利点も追記されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の伝統的な稲作では、水田を定期的に乾かす「中干し」が行われてきました。しかし、東南アジアなどでは、水を抜かない「湿田」での稲作が主流です。湿田は温室効果ガスの排出量が多いという課題がありますが、日本の水田も国際的な排出規制の影響を受ける可能性があります。中干しは温室効果ガスの排出削減に有効ですが、猛暑による稲の生育への影響が懸念されます。日本の水田は、温室効果ガス排出量の削減と気候変動への適応の両面から、その管理方法を見直す必要性に迫られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、環境負荷の高い畜産肉に代わる大豆ミートに注目しています。牛肉生産は、飼料穀物や森林伐採、温室効果ガス排出など環境問題を引き起こします。そこで、大豆を原料とする大豆ミートは、二酸化炭素排出量削減に貢献できる代替肉として期待されています。著者は、水田転作で大豆栽培が進む中、中干し不要農法が大豆生産の効率化に役立つと考え、今後の記事で詳しく解説していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、中干しを行わない稲作が、収益性向上と環境改善に有効であることを論じています。

従来、中干しは雑草抑制に有効とされていましたが、著者は中干しを行わない田んぼで雑草が生えないことを観察。これは、良好な田んぼの状態がイネのアレロパシー効果を高め、さらに天敵の活動も活発化するためだと推測しています。

中干しは除草剤や殺虫剤の使用増加につながる可能性があり、著者は、周囲の慣習にとらわれず、物理性の改善など、収益性と環境性を両立させる稲作を推奨しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻産の米粉「清水っ粉」を使った米粉めんを試食。うどんのような歯ごたえとそうめんのような滑らかさ、ほんのりとした甘みが特徴。この米粉めんは、環境負荷の低い「物理性の改善 + レンゲ栽培 + 中干し無し」の稲作で栽培された米から作られており、米粉100%というこだわりようだ。

「清水っ粉」は米粉の用途をパンや麺などに広げることで、従来の米食に加えて新たな販路を築いている。また、この稲作は田んぼ周辺の畑作にも良い影響を与えるため、地域全体の活性化にも繋がる可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

昔はたくさん見られた秋の七草のカワラナデシコが、最近はほとんど見られなくなったことを疑問視し、その理由を探っています。

かつては、人々が里山で草刈りや枝打ちなどを行い、カワラナデシコが生育しやすい日当たりの良い環境を維持していました。しかし、生活様式の変化とともに、そうした人為的な環境管理が行われなくなり、カワラナデシコの生育地が減ってしまったと考えられています。

記事では、過去の記事と比較して、知識の蓄積により物事の見方が変化したことを実感したと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて秋を彩っていたオミナエシ。しかし、セイタカアワダチソウなど外来種の繁茂により、その姿は減少しました。オミナエシは日当たりの良い肥沃な土壌を好み、里山の林縁に多く自生していました。かつては身近な存在だったからこそ、秋の七草として愛されたのでしょう。現代では、里山が遠のいたことで、オミナエシを見る機会も減ってしまったのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭に穴を掘ると、生ゴミ由来の腐植が黒い層を作っています。これは、二酸化炭素から合成された炭素化合物が土に蓄積されていることを示しており、温暖化の抑制に微力ながら貢献していると言えるでしょう。腐植が豊富な土壌は植物の成長を促進し、光合成による二酸化炭素吸収量を増やす効果もあります。もし、炭素化合物蓄積量の少ない畑に同様の施策を行えば、大気中の二酸化炭素削減に大きく貢献できる可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、水田の中干しがもたらす問題提起の続きとして、従来の管理技術に警鐘を鳴らすものです。年々増加する猛暑日により、イネの光合成タンパクや花粉が失活し、元に戻らない深刻な懸念を提示。中干しは水田本来の優れた機能を損ない、数年後には許容できない悪影響が生じる可能性を指摘します。

解決策として、猛暑日でも地域全体で中干しせず、イネの葉を常に冷却する(蒸散を促す)管理技術を提案。これにより、タンパク失活を防ぎ、光合成量増加、病害耐性向上、農薬削減、さらには周辺の体感温度低下といった多岐にわたるメリットが期待されます。持続可能な稲作と社会のため、地域全体での中干しなし技術の確立が急務だと訴えかけます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの総合的病害虫管理において、中干しは慣行的に行われていますが、本当に必要かどうか再考が必要です。中干しは土壌の酸化を促進し、土壌病害の発生リスクを高める可能性があります。また、土壌微生物の多様性を低下させ、土壌の健全性を損なう可能性も。さらに、稲の生育を一時的に抑制し、収量や品質に悪影響を与える可能性も懸念されます。中干しの代替として、抵抗性品種の利用や適切な施肥管理など、環境負荷の低い方法を検討する必要があるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キクイモは草本であり、木本のように太い幹を持ちません。草本と木本の定義は曖昧な部分もありますが、一般的に木本は太い幹を持つ植物を指します。

キク科の植物はほとんどが草本ですが、日本の小笠原諸島には木本であるワダンノキが存在します。ワダンノキは元々は草本でしたが、進化の過程で木本化したと考えられています。

キク科の植物は、森林から草原に進出する際に、リグニンの合成量を減らした可能性があります。リグニンの合成はエネルギーを必要とするため、紫外線の強い草原では、リグニンの合成を抑制することが有利だったと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Raspberry Piのシリアルコンソール機能を使うと、ネットワーク環境がなくても有線でRaspberry Piを操作できます。

今回は、Raspberry Pi 4BとUbuntu 20.04、USB-TTLシリアルコンソールケーブルを使って接続を試みました。

Raspberry Pi側でシリアルポートとコンソールを有効化し、ケーブルで接続します。Ubuntu側ではscreenコマンドを使ってシリアルコンソールに接続します。

接続が確立すると、Ubuntuの端末にRaspberry Piのログイン画面が表示され、操作が可能になります。接続を終了するには、ctrl + a、kと入力します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干しをしない稲作は、カエルの大量発生により、IPM(総合的病害虫管理)に貢献する可能性があります。カエルは世代交代の早い害虫を捕食するため、耐性を持つ害虫への対策として有効です。さらに、カエルは水田周辺の畑にも生息範囲を広げ、間接的に畑の害虫駆除にも役立ちます。畑にカエルを誘致するには、緑肥を植えておくことが有効です。緑肥は土壌環境改善にも効果があり、カエルの住みやすい環境を作ります。このように、中干しなしの稲作と緑肥を活用した畑作は、環境に優しく持続可能な農業を実現する可能性を秘めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、Raspberry PiとI2C接続のLCDディスプレイを使って文字列を表示する方法を解説しています。

まず、Raspberry Piの設定でI2Cを有効化し、LCDのI2CモジュールをGPIOピンに接続します。接続が正しければ、「i2cdetect -y 1」コマンドでI2Cアドレスが表示されます。

次に、OSOYOOのライブラリ「i2clcda.py」を使ってPythonコードを作成し、LCDに文字列を表示します。コードでは、ライブラリをインポート後、「lcd_init()」でLCDを初期化し、「lcd_string()」関数で文字列と表示位置を指定して出力します。

表示されない場合は、I2Cモジュールのポテンショメータを調整してコントラストを調整する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田んぼで、中干しなしの影響を検証した結果、稲は順調に生育し、害虫の天敵も集まりました。中干しなしは、ウンカ被害の軽減や葉色の維持に効果がある可能性があります。

来年の課題は、中干しなし栽培に対応する減肥方法です。レンゲ栽培時に米ぬかで追肥し、稲作での一発肥料を減らすことを検討しています。

また、リン酸不足の懸念に対しては、レンゲ栽培時の米ぬか追肥で補うか、廃菌床による土作りも検討しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、Raspberry PiとBBC Micro:bit間でUSB経由のシリアル通信を行う方法を解説しています。

従来のUART通信と異なり、USB接続ではRaspberry Pi側のシリアルポート設定が不要です。Micro:bit側で温度データを送信するコードを作成し、Raspberry Pi側では"/dev/ttyACM0"をデバイス、"115200"をボーレートとしてシリアル通信を設定します。

これにより、Raspberry Pi側でMicro:bitから送信された温度データを受信し、コンソールに表示することができます。USB接続は、GPIOの使用状況に影響されず、より簡便な方法と言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ栽培と中干しなし稲作で、土壌の物理性向上による肥料過多と倒伏が課題として浮上。レンゲによる窒素固定量の増加と、物理性向上による肥料効能の持続が重なった可能性。中干しのメリットは物理性向上により減少し、デメリットである高温障害回避と益虫増加の方が重要となる。解決策は施肥量減らし。この技術確立は、肥料・農薬削減によるSDGs、土壌炭素貯留によるCO2削減、鉄還元細菌によるメタン発生抑制に繋がり、持続可能な稲作に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Micro:bitとサーボモーターを使って環境制御の基礎を学ぶ記事。サーボモーターの角度制御をMicro:bitのプログラムから行う方法を紹介。Muエディタを使用し、角度を指定するシンプルなコードから、連続的な動きや特定角度への移動、アナログ入力による制御まで段階的に解説。具体的な接続方法やコード例、ライブラリの活用法も示し、初心者にも分かりやすくサーボモーター制御の基礎を習得できる内容となっている。最終的には、植物育成ライトの角度調整といった具体的な応用例も示唆し、環境制御への応用を促している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大阪府高槻市で捕獲された珍しいピンク色のキリギリスについて、その色素の正体を考察する記事です。通常のキリギリスは緑色(葉緑体の代謝産物)か褐色(環境ストレスによるメラニン)ですが、ピンク色のメカニズムは異なります。カマキリ目のハナカマキリのピンク色が「還元型キサントマチン」であることを参考に、このキリギリスも同様と推測。緑色色素が少なく、キサントマチンが多く、環境ストレスも少ないという希少な条件が重なり、この珍しいピンク色が生じたと考えられています。再び発見することは難しい、非常にレアな存在です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桜の落葉が早く、クヌギはまだ落葉していないことに気づき、夏の環境ストレスが原因ではないかと考察している。ウェザーニュースの記事によると、長梅雨や猛暑で桜が夏バテを起こし、落葉が早まることがあるという。通常、クヌギのようなブナ科の樹木より桜の方が落葉は遅いはずだが、今年は逆転現象が起きている。この早期落葉は森林全体の光合成量を減少させ、二酸化炭素固定量にも影響を与える可能性がある。異常気象の加速により、この状況からの脱却は困難になるかもしれないと懸念を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いもち病菌の感染を防ぐため、酵母が葉の上にあることが有効かもしれない。しかし、葉面常在菌のある酵母が高濃度だと、トマトの葉を枯らすことが確認されている。これは、酵母が持つ酵素がクチクラ層の脂質を分解し、植物の防御機能を弱めるためだ。クチクラ層は、雨や病原菌から植物を守る重要な役割を果たす。つまり、いもち病対策として酵母を利用するには、濃度管理など、慎重なアプローチが必要となる。なぜ葉面常在菌がクチクラ層を分解するのかは、今後の記事で考察される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いもち病菌の感染を防ぐため、イネの葉面に有益な微生物を定着させる方法が模索されている。いもち病菌はα-1,3-グルカンでイネの免疫を回避するが、ある種の細菌由来酵素はこのグルカンを分解できる。そこで、葉面にこの酵素を持つ細菌や、その定着を助ける酵母を常在させることが有効と考えられる。農業環境技術研究所の報告では、酵母が生成する糖脂質MELが、コムギの葉面へのバチルス属細菌の定着を促進することが示された。この知見を応用し、酵母が葉面を占拠した後、α-1,3-グルカン分解酵素を持つ微生物が定着する流れを作れば、いもち病の発生を抑制できる可能性がある。残る課題は、いかにして酵母を葉面に定着させるかである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長雨による日照不足で稲のいもち病被害が懸念される中、殺菌剤使用の是非が問われている。殺菌剤は土壌微生物への悪影響や耐性菌発生のリスクがあるため、代替策としてイネと共生する窒素固定菌の活用が挙げられる。レンゲ栽培などで土壌の窒素固定能を高めれば、施肥設計における窒素量を減らすことができ、いもち病への抵抗性向上につながる。実際、土壌改良とレンゲ栽培後の稲作では窒素過多の傾向が見られ、減肥の必要性が示唆されている。今後の課題は、次年度の適切な減肥割合を決定することである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

JIRCASが窒素肥料6割減でも多収小麦の品種改良に成功した。土壌中のアンモニア態窒素を硝酸態窒素に変える生物的硝化作用(BNI)を抑制することで、水質汚染や温室効果ガスである一酸化二窒素の排出を抑える。一方、牛糞の過剰施肥は土壌劣化を招き、植物の生育を阻害し、BNI促進や二酸化炭素固定量の減少につながる。SDGsの潮流で環境意識が高まる中、こうした窒素肥料施肥の悪影響に関する情報が増えれば、牛糞土壌使用のこだわり野菜の価値が下がる可能性がある。有機農業への転換など、早めの対策が必要だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

PHP8でMeCabを使い、文字列の読み方を取得する方法について記述されています。PHP拡張のphp-mecabがPHP8では動作しないため、exec関数でMeCabコマンドを実行し、出力結果を解析することで読み方を取得しています。「初心者用シューズ」を例に、カタカナで「ショシンシャヨウシューズ」、ひらがなで「しょしんしゃようしゅーず」と出力するコードが紹介されています。Ubuntu 20.04、PHP 8.0.10環境で動作確認済みです。PHP8で動作するMeCabライブラリがあればより良いと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、Nmapを活用してLAN内のRaspberry PiのIPアドレスを特定する方法を解説します。

Ubuntu環境ではNmapのインストールからIPアドレス発見までスムーズに進んだ成功事例を紹介。一方、ChromebookのLinux環境ではNmapでのスキャンが上手くいかない問題に直面。その原因が、ChromebookのLinuxがLXCコンテナ上で動作しており、ネットワーク環境がホストと異なるためと判明しました。

コンテナ環境からのLAN内探索の難しさを示し、コンテナ技術への深い理解が不可欠であることを提示します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤシャブシの葉は、水田の肥料として古くから利用されてきた。その肥効は、葉に含まれる養分だけでなく、鉄分供給による窒素固定促進の可能性がある。水田土壌には鉄還元細菌が存在し、鉄を利用して窒素ガスをアンモニアに変換する。ヤシャブシの葉に含まれるタンニンは鉄とキレートを形成し、鉄還元細菌の働きを助ける。さらに、キレート鉄はイネにも吸収されやすく、光合成を活性化し、養分吸収を高める。結果として、窒素固定の促進と養分吸収の向上という相乗効果で、イネの生育が促進されると考えられる。この仮説は、ヤシャブシの葉の伝統的な利用方法を科学的に説明する可能性を秘めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田土壌で窒素固定を行う新種の細菌が発見された。この細菌は、酸素が存在する条件下でも窒素固定能力を持つ嫌気性細菌で、イネの根圏に生息し、植物ホルモンを生成することでイネの成長を促進する。この発見は、窒素肥料の使用量削減につながる可能性があり、環境負荷軽減に貢献する。さらに、この細菌は他の植物にも共生できる可能性があり、農業全体への応用が期待されている。この研究は、土壌微生物の多様性と農業への応用の可能性を示す重要な発見である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコ栽培に適した木材としてヤシャブシが注目されている。特にヒメグルミタケなどの菌根菌と共生関係を持つため、シイタケ栽培で用いるクヌギやコナラと異なり、原木栽培が可能である。ヤシャブシは根粒菌との共生により窒素固定能力が高く、肥料木として活用されてきた歴史がある。この窒素固定能力は、土壌を豊かにし、他の植物の生育も促進する。木材としての性質も優れており、腐りにくく、加工しやすい。これらの特性から、ヤシャブシはキノコ栽培だけでなく、環境改善や緑化にも貢献する有用な樹木と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

子供に初めて与えるPCとしてChromebookを検討していた筆者は、Micro:bitのシリアル通信の課題からRaspberry Pi 4 Model B(8GB)を購入。GPIOピンによる電子工作の可能性、安価でLinux学習に適した点を評価している。Raspberry Piはクレジットカード大の基盤に主要部品を搭載し、microSDカードにOSをインストールして使用する。高スペックゆえの発熱対策として冷却ファン付きケースも購入。Raspberry Piを子供用PCとするには、親のLinux(Debian系)知識やハードウェア管理の理解が必要と結論づけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの秀品率向上のため、ある程度の段数で若い葉を摘葉する技術がある。摘葉により蒸散が抑えられ、下葉への日当たりが改善される。さらに、養分の分配先が変わり、果実への転流量が増加することで品質向上に繋がる。具体的には、摘葉前には葉と果実に分配されていた養分が、摘葉後には果実への分配比率が高まる。ただし、将来的な影響も懸念されるため、更なる指標を用いた考察が必要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

東京新聞の記事は、食肉生産に伴う温室効果ガス排出問題を取り上げている。牛肉1kgの生産には二酸化炭素換算で約27kgの温室効果ガスが排出され、これは鶏肉の約7倍、野菜の約270倍に相当する。家畜のげっぷや糞尿からのメタン、飼料生産・輸送、森林伐採などが主な排出源だ。食生活の変化、特に牛肉消費の削減は、地球温暖化対策に大きく貢献する。国連は肉の消費量を週2回に抑えるよう勧告しており、代替タンパク質の開発も進んでいるが、消費者の意識改革と技術革新の両輪が必要とされている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農研機構の研究報告によると、稲作でカリウム施肥を減らすと、イネが土壌鉱物を分解し難分解性炭素が土中に蓄積される。これにより土壌の物理・化学性が改善され、翌年の収量・品質向上が期待できる。同時に土壌がCO2を吸収・固定し、地球温暖化対策に貢献。中干し時の土のひび割れも抑制され、環境負荷が低減されるため、持続可能な稲作には「土作り」が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの一本仕立ては、主茎以外の脇芽を全て取り除くことで、一本の細長い茎に仕立てる栽培方法。脇芽は葉の付け根に発生し、放置すると枝になるが、早期に取り除くことで枝の発生を防ぐ。一本仕立ては、果実の個数は減るものの、一個あたりの品質が向上するため、大玉トマトで採用される。二本仕立ては一本の脇芽を残して育てる方法で、中玉トマトに適している。仕立ての利点は、木全体への受光効率の向上。特にナス科のトマトは下の葉が大きく長持ちするため、下葉への受光は大きなメリットとなる。注意点については次回解説。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの整枝作業で白い服に付く緑色のシミは、洗濯では落ちにくく、トマト特有の青臭い香りと共に発生します。これは、葉緑素ではなく、トマトが生成する3-ヘキサナールという物質によるものと考えられます。3-ヘキサナールは、リノレン酸から甘い緑の香りのヘキサナールが合成される過程で生じる中間体で、青臭さの原因となります。 ヘキサナールは、害虫防御や高温ストレス耐性に役立つ物質です。トマトは冷涼な気候を好み、日本の夏の暑さに弱いため、このシミは過酷な環境下で生き残ろうとするトマトの防衛反応の表れと言えるかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト果実の品質向上を目指し、脂肪酸の役割に着目した記事。細胞膜構成要素以外に、遊離脂肪酸が環境ストレスへの耐性に関与している。高温ストレス下では、葉緑体内の不飽和脂肪酸(リノレン酸)が活性酸素により酸化され、ヘキサナールなどの香り化合物(みどりの香り)を生成する。これは、以前の記事で紹介された食害昆虫や病原菌への耐性だけでなく、高温ストレス緩和にも繋がる。この香り化合物をハウス内で揮発させると、トマトの高温ストレスが軽減され、花落ちも減少した。果実の不飽和脂肪酸含有量を高めるには、高温ストレス用の備蓄脂肪酸を酸化させずに果実に転流させる必要がある。適度な高温栽培と迅速なストレス緩和が、美味しいトマトを作る鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培において、最適な根域温度は25℃付近。30℃以上では高温障害が発生する。最適温度では根のオーキシン含有量が増加し、根の生育や木部発達、養分輸送が促進される。高温期の根域温度制御は重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマトの水耕栽培において、水温制御の重要性が考察されています。筆者は、根に低温の水を供給することで葉温が下がり、光合成酵素の失活を防ぎ、光合成効率が向上するという仮説を立てました。この疑問から、農研機構の「根域冷却水耕栽培」の研究に辿り着きます。同研究では、供給水を12℃に保つと葉、茎、根の発生は減少するものの、果実の糖度が向上することが判明。これは「木をいじめる」栽培技術に類似し、水温がトマトの成長と品質に大きな影響を与えることが示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ素は植物に様々な効果をもたらす。レタスではマンガン毒性を緩和し、トウモロコシでは蒸散を抑制する。トマトはケイ素集積量が低いものの、全くないと奇形が生じるため微量は必要。トマト体内でのケイ素輸送機構に欠損があり、効率的に運搬できないことが原因と考えられる。ケイ素はトマトの葉内マンガンの分布均一化を通して光合成ムラをなくし生産性向上に寄与する可能性があり、蒸散にも影響すると思われる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ハウス栽培では、軽微な鉄欠乏が問題となる。キレート鉄を用いることで灌注でも鉄欠乏を回避できるが、マンガンの欠乏は防げない。マンガンは光合成に必須の要素であるため、欠乏を防ぐ必要がある。キレートマンガンも存在するが、土壌環境を整えることが重要となる。具体的には、クエン酸散布による定期的な除塩が有効だ。クエン酸は土壌中の塩類を除去する効果があるが、酸であるため土壌劣化につながる可能性もあるため、客土も必要となる。これらの対策はトマトやイチゴだけでなく、ハウス栽培するすべての作物に当てはまる。葉色が濃くなることは、窒素過多や微量要素欠乏を示唆し、光合成効率の低下や収量減少につながるため注意が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の気孔開閉は、根で合成されるアブシジン酸だけでなく、葉でも合成されることがわかった。葉でのアブシジン酸合成は、光ストレスによる活性酸素の発生を抑えるためと考えられる。合成経路は、カロテノイドの一種であるゼアキサンチンから数段階の酵素反応を経て行われる。このゼアキサンチンは、過剰な光エネルギーの吸収を防ぐキサントフィルサイクルにも関わっている。乾燥していない環境下でも、過剰な日光によって葉でアブシジン酸が合成され気孔が閉じると、光合成の効率が低下し生産性のロスにつながる可能性がある。