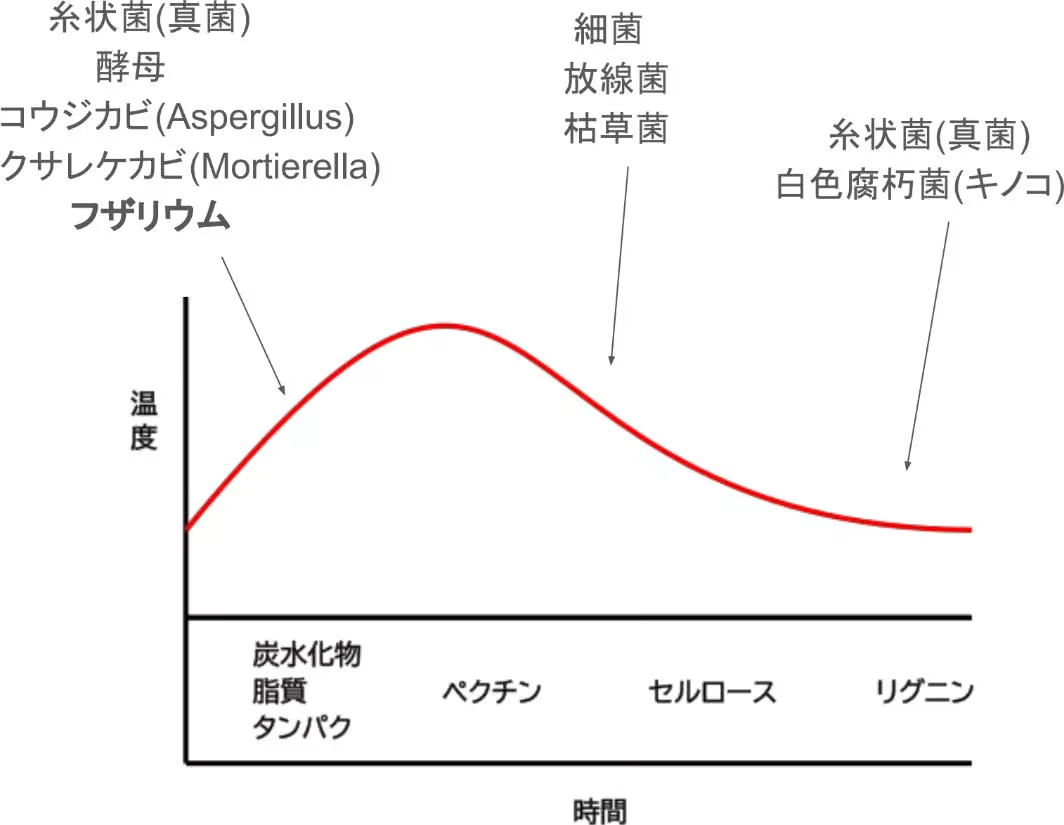

太陽熱土壌消毒をしたら、悪い菌は死滅し、良い菌は生き残るのか?の記事で、太陽熱土壌消毒(太陽熱養生)をしたら、悪い菌は死滅して、良い菌は生き残るのか?という質問に対して、悪い菌と良い菌を丁寧に定義したら、真菌(糸状菌)にフォーカスを当てたらそんな事はなくて、細菌にフォーカスを当てたら可能性はあるかもしれないけれども、土の深いところに潜伏している細菌も考慮したら、細菌の方でも都合良く悪い菌だけいなくなる可能性は非常に低いという内容を記載した。

上記の件に関してもう少し深堀りしてみることにする。

土壌中の微生物で植物(作物)に対して大きな影響を与えるのは、細菌ではなく真菌(糸状菌)だ。

それは作物の病気の原因の大半が糸状菌であることや、菌根菌等の話題の多さから容易にイメージできる。

であれば、栽培者にとって悪い菌は真菌に限定すべきで、病気の原因菌(植物寄生性の真菌)の名を挙げるとフザリウムやアルタナリアあたりが頭に浮かぶ。

この真菌に対して土壌消毒という手段は有効なのだろうか?

フザリウムに焦点を当てて考えてみる。

フザリウムには作物に対して病原性を示す種が多い。

病原性というのは作物に寄生する能力を有するという事になるわけで、植物寄生菌という扱いになるそうだ。

この特徴だけであれば良いのだが、

フザリウムは米ぬか等の有機物を分解する能力も有する腐生菌の一面もある。

土壌消毒をするとフザリウムの個体数は減るが、(栽培者にとって)良い(真)菌(菌寄生菌等)も耐性があるわけではないので個体数が減る可能性がある。

この状態で、

作物を植えたら、土壌中の有機物を利用しつつ、作物にも寄生できる菌の方が餌が多い状態になりつつ天敵となる菌や昆虫(トビムシ等)が少ない状態なので、病原性の菌が優位になるのも容易に想像出来る。

土壌消毒をしているのに、同じ病気が止まらないという症状にハマっている方を多く見かけるが、問題解決の鍵は他のところにある。

関連記事

土壌分析でリン酸の数値が高い結果が返ってきたら次作は気を引き締めた方が良い