/** Geminiが自動生成した概要 **/

徳島にはスダチ以外にも「ユコウ」という香酸カンキツがある。ユコウは江戸時代にダイダイとユズの自然交配によって誕生したと推測されており、主に徳島県上勝町で栽培されている。ユコウはダイダイの血を引き継ぐため、古代史とはつながりが薄いと考えられる。しかし、柑橘類は話題が豊富であり、ユコウを調べることで興味深い内容にたどり着くことが期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

徳島にはスダチ以外にも「ユコウ」という香酸カンキツがある。ユコウは江戸時代にダイダイとユズの自然交配によって誕生したと推測されており、主に徳島県上勝町で栽培されている。ユコウはダイダイの血を引き継ぐため、古代史とはつながりが薄いと考えられる。しかし、柑橘類は話題が豊富であり、ユコウを調べることで興味深い内容にたどり着くことが期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ナシとリンゴの栄養価の違いについて解説しています。農林水産省のデータに基づき、ナシはリンゴと比べてビタミンAがなく、カリウムと葉酸が多い一方、食物繊維が少ないことが紹介されています。また、ナシの果皮や果肉の色とビタミンAの関係性についても疑問が提示されています。後半では、リンゴポリフェノールについては触れずに、今後の展開が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

青い石が出る園地は良いミカンが出来るという言い伝えは、水はけの良さと関係があると考えられます。青い石とは緑泥岩のことで、水はけの良い土地に存在します。水はけが良いと、ミカンの根腐れが防げ、甘くて美味しいミカンが育ちます。また、緑泥岩はミネラルが豊富で、それが土壌に溶け出すことで、ミカンに良い影響を与えている可能性も考えられます。科学的根拠は未解明ですが、長年の経験から生まれた言い伝えには、先人の知恵が詰まっていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イヨカンの親とされる「ダンシー」は、アメリカの柑橘類で、中国原産の大紅ミカンが改良された品種です。

疑問なのは、イヨカン発見以前に、アメリカのダンシーがどのように日本に伝わったのかという点です。

もし、中国から直接大紅ミカンが日本に伝わったのであれば、日本の柑橘の歴史に大紅ミカンの記録が残っているはずです。

実際、JAにしうわの資料によると、大紅ミカンは室町時代に日本で発生したと記載されています。

したがって、イヨカンの親である「ダンシー」は、アメリカの品種ではなく、日本で独自に発展した大紅ミカンである可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

新姫は、山口県発祥の香酸カンキツで、タチバナと在来マンダリンの自然交配種とされる。果実は緑色で、酸味と甘味のバランスが良く、独特の香りが特徴。機能性成分ヘスペリジンを豊富に含み、抗不安作用などが期待されている。ヘスペリジンは、アデノシン受容体を介して作用すると考えられている。新姫は、香酸カンキツでありながら、マンダリンの特徴も併せ持つ興味深い品種である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

グレープフルーツはブンタンとオレンジの自然交配種です。ブンタンとオレンジは、いずれも長い品種改良の歴史を経て果実が大きくなったと考えられます。カンキツは自然交雑しやすいため、栽培地域では他の品種との交雑を防ぐため、特定の品種に特化することが多いです。グレープフルーツの誕生は、カンキツの自然交雑のしやすさを示す一例と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、「オレンジの歴史」という本に基づき、オレンジの分類について解説しています。

大きくはサワーオレンジ(ビターオレンジ)とスイートオレンジに分けられ、日本で一般的に「オレンジ」と呼ばれるのはスイートオレンジです。

ダイダイはサワーオレンジの一種で、ネーブルオレンジはへこみが特徴のスイートオレンジの一種です。

記事では、ブラッドオレンジやマンダリンオレンジ、無酸オレンジ、交配種などについても触れられていますが、詳細は今後の記事に持ち越されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ダイダイとナツダイダイは名前が似ているが、 генетический解析によると密接な関係はない。両方の祖先は不明。

ダイダイはインド原産で、鎌倉時代に中国から日本に伝来した。

一方、ナツダイダイは漂着した種子から育てられ、ダイダイからの人為的な品種改良ではない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タチバナの子孫と考えられる黄金柑は、明治時代に鹿児島県で「黄蜜柑」と呼ばれていました。来歴は不明ですが、鹿児島で自然交配によって誕生したと考えられています。ウンシュウミカンとユズの交配という説もありますが、タチバナの子孫であるという研究報告から、タチバナの子孫で果皮が黄色の品種との交配が有力です。 鹿児島は温州ミカン発祥の地としても知られており、カンキツ栽培の歴史が深い地域です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 風邪の予防にミカンというけれど の要約 (250字)

「風邪の予防にミカン」という話には、ビタミンCと免疫力の関係が深く関わっています。ミカンに含まれるビタミンCは、免疫細胞の働きを活性化し、風邪ウイルスへの抵抗力を高める効果が期待できます。

しかし、ビタミンCは風邪を治す薬ではありません。大量摂取しても効果は限定的で、過剰摂取は体に悪影響を及ぼす可能性もあります。バランスの取れた食事を心がけ、免疫力を高めることが大切です。

ミカンは手軽にビタミンCを摂取できる果物ですが、過信せず、健康的なライフスタイルと合わせて取り入れましょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は白いユリの花を見て、テッポウユリとタカサゴユリの交配種であるシンテッポウユリについて調べた。その後、花弁に筋があり葉が細いことからタカサゴユリと判断できるユリの花を見つけた。そこは頻繁に草刈りされる場所だが、円錐状のオリの中では除草されず、タカサゴユリは立派な花を咲かせていた。このことから筆者は、タカサゴユリの勢いは今後も衰えないだろうと感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

林縁のアベマキ(?)とアラカシ(?)は風媒花で、尾状の花序を垂らし、風で花粉を飛ばす。特にアベマキ(?)は枝がよく揺れ、花粉散布に有利な様子。一方、森林内部のシイ属は虫媒花。これは、林縁の乾燥しやすい強風環境と、森林内部の湿潤で穏やかな環境の違いに適応した結果と考えられる。つまり、風の強い林縁では風媒が、風が弱い森林内部では虫媒が有利となり、進化に影響を与えた可能性がある。これは、虫媒花から風媒花への進化と類似しており、環境への適応が植物の受粉方法を決定づける重要な要因であることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、菌の有性生殖段階「テレオモルフ」と無性生殖段階「アナモルフ」、アナモルフのみが知られる「不完全菌」を紹介しています。筆者は、身近なニホンコウジカビ(オリゼー)が長らく不完全菌扱いだったことに驚きを示し、そのテレオモルフが2006年頃に発見されたことで、菌分類の難しさや、身近な菌の未解明さを痛感したと述べています。コウジカビは家畜化された菌で、祖先はA. flavusの可能性があり、2016年には交配育種法の開発にも繋がった、その研究の奥深さを伝える内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオの青色はアントシアニン色素によるが、幻の黄色いアサガオの謎をフラボノイドから探る。フラボノイドは黄色い化合物の語源を持ち、ミヤコグサの黄色はフラボノイドの一種ケルセチンによる。アサガオはケルセチン合成経路を持つものの、アントシアニン合成が優先される。淡黄色のアサガオはアントシアニン合成が欠損した変異体と考えられ、ケルセチン合成の増加で黄色が濃くなる可能性がある。アサガオの鮮やかな青はアントシアニンと補助色素のフラボノールの共存によるものかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

恐竜絶滅の一因として、被子植物の台頭が考えられる。草食恐竜は裸子植物を食べていたが被子植物を消化できなかったとする説に対し、成長の早い裸子植物が被子植物に負けた理由を花粉に着目して考察。裸子植物(例:スギ)は風媒で大量の花粉を散布し受精に長期間かかる。一方、被子植物は虫媒で効率的に受精を行うため、進化の速度で勝り繁栄した。寒冷地に追いやられた裸子植物は、温暖地に戻ると速く成長する性質を獲得。戦後、木材供給のため植林されたが、輸入材の増加で需要が減り、花粉症の原因となっている。この速さは幹の強度を犠牲にしており、台風被害を受けやすい。進化の歴史から、自然の摂理に反する行為は災害に脆いことを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

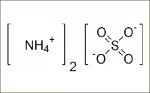

緑の革命(1940~60年代)は、農薬、灌漑、合成窒素肥料、品種改良といった技術を発展途上国に広め、劇的な食糧増産を達成しました。中でもハーバー・ボッシュ法は、空気中の窒素からアンモニアを合成することを可能にし、肥料生産に革命をもたらしました。窒素ガス(N₂)と水素(H₂)からアンモニア(NH₃)を合成するこの方法は、高温高圧下で反応を進めることで、安定した窒素分子の三重結合を切断します。こうして得られたアンモニアは、硫安などの肥料の原料となり、植物の生育に不可欠な窒素を供給できるようになりました。この技術革新は、緑の革命の根幹を支え、世界的な人口増加を支える食糧生産を可能にしました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬に咲く水仙について、筆者はその開花の謎に迫ります。12月は昆虫が少なく受粉が難しい上、ニホンスイセンは自然受粉が稀で種子もできない(3倍体のため)という事実を紹介。受粉を目的としないにもかかわらず、多大なエネルギーを消費して花を咲かせる理由に疑問を呈します。人為的介入のない自生種も花をつけることから、スイセンには何らかの生存上のメリットがあって花を咲かせているはずだと考察。福井県の県花が越前水仙であることにも触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サツマイモとアサガオは同じヒルガオ科で、花の形も似ている。日本では気候条件のためサツマイモは開花しにくいが、品種改良には開花が必要となる。そこで、アサガオを台木にサツマイモを接ぎ木する技術が用いられる。アサガオの開花条件を引き継ぐことで、サツマイモを夏に開花させ、交配を可能にする。この技術は、戦時中の食糧難を支えたサツマイモの品種改良に大きく貢献した。アサガオは薬用、観賞用としてだけでなく、食糧事情においても重要な役割を果たした植物である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良時代に薬用として渡来したアサガオは、元は薄い水色の原種系だった。種は下剤に使われ、量によって薬にも毒にもなった。栽培の中で濃い色の花や大きな花、絞り模様、牡丹咲き、変化咲きなど様々な変化が現れ、品種改良が進んだ。海外種との交配でさらに模様が鮮やかになり、ゲノム研究で遺伝子の「飛び回り」も発見された。人々の好奇心と探求心によって、多様なアサガオが誕生し、現在に至る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

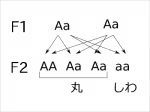

F1種子は、異なる純系品種を交配して得られる雑種強勢を利用した一代雑種。均一な形質(背丈、味など)を示し、収穫効率や品質安定に寄与する。F2世代以降は形質がばらつき、均一性が失われるため、F1種子の継続利用が必要となる。種会社は雑種強勢を生む親株を維持・交配し、F1種子を提供することで、農家の手間を省き、安定した農業生産を支援している。F1種子の利用は、種会社と農家のWin-Winの関係と言える。不稔性などの問題は、F2世代の品質ばらつきを考慮すれば些末な点である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

F1種子は、異なる純系の親を掛け合わせて作られるため、優れた形質を示す。しかし、F1種子から採れたF2種子は、メンデルの法則に従い形質が分離するため、元のF1と同じ高品質の株は50%しか出現しない。栽培者が高品質株を見分けるのは難しく、多めに種を蒔いても無駄が生じる可能性がある。また、F3以降の品質保証には、低品質の株を残す必要があり、これも困難。よって、F1種子からの種採りは、品質の不確実性が高く、期待した結果を得にくい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

市販の種子が採種できないというのは、F1種子(雑種第一世代)であることに起因する。F1種子は異なる品種を交配して作られ、優れた形質を示す。しかし、F1種子から得た種子(F2世代)は、メンデルの法則に従い形質が分離するため、親世代と同じ形質が揃わず、期待する収量や品質が得られない。おばさんの質問はF1種子の特性を指していたと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、アサガオの花弁の形状について考察しています。切咲と呼ばれる花弁が切れ込んだアサガオと、曜白と呼ばれる白い模様が入ったアサガオを比較し、曜白の白い部分をなくすと切咲に似た形になることから、アサガオの祖先は5枚の花弁を持つ花だったのではないかと推測しています。また、葉のギザギザは細胞死による調整の結果であるという例を挙げ、曜白の模様も太古の記憶を呼び覚ました結果である可能性を示唆しています。

次の記事「茎が筒状になれたことは大きな革新だったはず」の内容は提供されていませんので要約できません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河津桜は早咲きの桜で、ソメイヨシノよりも早く満開になる。しかし、開花宣言などで報道されるのは主にソメイヨシノであり、河津桜や他の早咲き桜は注目されない。記事では、満開の河津桜の写真を掲載しつつも、一般的に「桜の満開」としてイメージされるのはソメイヨシノのような咲き方であることを示す。そして、同じ日に撮影した細井桜も同様に報道されないことから、人々がソメイヨシノを好む傾向があると推察している。河津桜の満開はさらに早く、花見シーズン以前の春の陽気の中で見頃を迎える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メンデルの法則は単純だが、生物の形質は複雑で、他の遺伝子による補完作用があるため、法則通りに現れないことが多い。ナズナの果実の形はハート型:やり型=15:1で、二対の対立遺伝子で説明できる。エンドウの例で、形(丸A、しわa)と色(黄B、緑b)の二対の対立遺伝子を持つAaBb同士を交配すると、丸黄:丸緑:しわ黄:しわ緑=9:3:3:1に現れる。合計は16となり、ナズナの果実の分離比15:1の合計16と一致するため、二対の対立遺伝子が関与していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メンデルの法則に基づき、エンドウの丸い豆(A)としわの豆(a)の遺伝を例に解説。丸はAAとAa、しわはaaで表現される。AAとaaを交配すると子は全てAa(丸)になる。Aa同士を交配すると、孫世代はAA、Aa、Aa、aaとなり、丸としわの比率は3:1となる。様々な交配パターンが存在するが、突然変異や人為交配がない場合、ハーディー・ワインベルグの法則により、豆の形質の発生頻度はAa同士の交配結果に基づくとされる。この法則を踏まえ、次回ナズナの莢の形状について考察する。