/** Geminiが自動生成した概要 **/

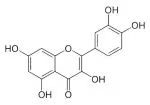

黒ニンニクの熟成でポリフェノールが増えることに着目した筆者は、ベンゼン環にヒドロキシ基が付与されるメカニズムに疑問を抱きました。そこで、芳香族アミノ酸(フェニルアラニン、チロシン)と糖(グルコースなど)のメイラード反応がポリフェノール生成に関わる可能性を仮説として調査。検索の結果、フェニルアラニンとブドウ糖からベンゼン環を持つアルデヒド化合物「フェニルアセトアルデヒド」が生成される事例を見出しました。これはポリフェノールではありませんが、芳香族アミノ酸と糖が結合し、このような化合物が生成されるメイラード反応の詳細メカニズムへの関心を深めた、という考察を述べています。