/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉢底石に使われる軽石について、鹿沼土と比較しながら考察している。鹿沼土は脆い一方、鉢底石用の軽石は硬いため、採取地による性質の違いに着目。生成AIが提示した採取地候補のうち、榛名山軽石について調査を進めている。榛名山軽石は6世紀頃の噴出物で、鹿沼土よりも新しい。生成年代の違いが軽石の硬さに影響するのか疑問を呈し、今後の検証を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉢底石に使われる軽石について、鹿沼土と比較しながら考察している。鹿沼土は脆い一方、鉢底石用の軽石は硬いため、採取地による性質の違いに着目。生成AIが提示した採取地候補のうち、榛名山軽石について調査を進めている。榛名山軽石は6世紀頃の噴出物で、鹿沼土よりも新しい。生成年代の違いが軽石の硬さに影響するのか疑問を呈し、今後の検証を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿沼土(鹿沼降下軽石)を粉砕し、水に溶けるか(正しくはコロイド化するか)を実験した。粉砕した鹿沼土を半透明容器に水と共に入れ、静置した結果、粒子の大きさによって層状に分離した。大きな粒子は浮遊し、細かい粒子は沈殿した。上澄みは半日後には透明になった。浮遊物を除去した残りは、粘土(モンモリロナイト、カオリナイト)のような粘性は無いものの、一時的に泥水状態になったことから、粘土鉱物(アロフェン)とみなせる。容器底には黒い粒子が確認され、これは鉄を含む鉱物と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、pH依存的に陽イオン交換容量(CEC)と陰イオン交換容量(AEC)を示す粘土鉱物です。低pH環境では、アルミニウムイオンが水と反応してプロトンを放出し、正に帯電した表面を形成するため、陰イオンを吸着しAECを示します。高pH環境では、水酸基がプロトンを放出し、負に帯電するため、陽イオンを吸着しCECを示します。つまり、アロフェンを含む土壌のイオン交換容量はpHに大きく影響され、酸性土壌ではAEC、アルカリ性土壌ではCECが支配的になります。この性質は、土壌の養分保持能力や土壌改良に影響を与えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿沼土(鹿沼降下軽石)を粉砕し、その構成要素を観察した。鹿沼土は3.2万年前の赤城山の噴火によるもので、火山ガラス、輝石、角閃石が含まれる。火山ガラスは形状が様々で、鹿沼土中の層状に見えたものは繊維状の火山ガラスだと推測された。粉砕により火山ガラスのイメージが掴みやすくなり、他地域の軽石との比較で更なる理解が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鹿沼土は栃木県鹿沼市で採掘される軽石の一種で、火山灰が凝結した凝灰岩。ダイソーで購入した鹿沼土は風化が進み、指で容易に粉砕できた。断面は層状構造や色の濃淡が見られ、黒っぽい硬い部分は鉄を含む鉱物と思われる。鹿沼土にはアロフェンが含まれる場合があり、他の資材との組み合わせで新たな可能性が期待される。アロフェンは火山ガラスなどが風化してできた粘土鉱物で、保水性、通気性、肥料保持に優れる。鹿沼土の多孔質構造も相まって、植物の生育に適した環境を提供する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

小学生の息子がスライム作りに使うホウ砂について調べている。ホウ砂(Na₂[B₄O₅(OH)₄]·8H₂O)は水に溶けると四ホウ酸イオン(B₄O₇²⁻)を生じ、これが加水分解してホウ酸(H₃BO₃)になる。更にホウ酸は水と反応し、B(OH)₄⁻と平衡状態になる。水溶液はOH⁻の生成によりアルカリ性になる。スライム作りにおいて重要なのは四ホウ酸イオンの加水分解だが、詳細は後述。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

火山ガラスは、急速に冷えたマグマからできる非晶質な物質です。黒曜石や軽石などがあり、風化すると粘土鉱物であるアロフェンに変化します。軽石は風化すると茶色い粘土になり、これはアロフェンを含んでいます。このことから、軽石を堆肥に混ぜると、アロフェンが生成され団粒構造の形成を促進し、堆肥の質向上に役立つ可能性があります。軽石の有効活用として期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漆かぶれはウルシオールを含む漆に触れることで起こる接触性皮膚炎です。ウルシオールはフェノールの一種で、細胞膜を破壊する作用があります。

生物学の実験では、フェノールを用いて細胞からDNAを抽出するフェノール・クロロホルム抽出が行われます。ウルシオールはフェノールに類似しており、皮膚から浸透して同様の作用を引き起こします。

ただし、漆に触れてもかぶれない人は、ウルシオールを認識する免疫反応が弱いか、または存在しません。また、ウルシオールとベンゼン環を含むアミノ酸のチロシンとの関係については、アレルギー反応を引き起こすかどうかは不明です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

都市の施設で、工作に使用される枝の断面が黄色かった。施設の担当者は特定できず、樹皮図鑑でも判別困難。質問者はクヌギであると推測しているが、展示されているクヌギとは色味が異なることから不確実。

この木材を土に混ぜると、黄色い物質が土壌に影響を与える可能性が懸念される。黄色い色素の物質名を知り、樹皮図鑑を利用して木材の種類を特定することが、影響評価の出発点となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

有機質肥料と飼料は、どちらも生物由来の有機物を原料とする点で共通しています。家畜の飼料には、肉や骨粉、魚粉などが使われますが、これらは肥料としても利用されます。

例えば、魚粉はリン酸が豊富なため、リン酸肥料として使用されます。牛骨粉はリン酸とカルシウムを多く含み、リン酸肥料や土壌改良剤として利用されます。

このように、有機質肥料と飼料は密接な関係にあり、相互に利用されています。飼料の品質向上は、結果として有機質肥料の品質向上にもつながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料は動物性タンパク質のイメージが強いですが、骨なども含まれるためリン酸も多く含みます。イワシの栄養価をみても、リン酸はカルシウムより多く含まれており、これはリン酸が骨の成分であるリン酸カルシウムだけでなく、DNAなどの核酸にも含まれているためです。窒素肥料と同様、リン酸肥料も植物体内の様々な成分に関与するため、過剰な施肥は生育バランスを崩し、病害虫のリスクを高める可能性があります。土壌分析に基づいた適切な施肥が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、「青い石」と呼ばれる緑色片岩が、どのようにして優れた肥料となるのかを地質学的な視点から解説しています。

海底火山で生まれた玄武岩は、プレート移動により日本列島へ移動し、陸のプレート下に沈み込みます。その過程で強い圧力と熱を受け、変成作用によって緑泥石を多く含む緑色片岩へと変化します。

緑色片岩は、もとの玄武岩由来のミネラルに加え、海水由来のミネラルも含み、さらに、その層状構造から容易に粉砕され、植物が吸収しやすい状態になります。また、粘土鉱物である緑泥石は腐植と相性が良く、理想的な土壌環境を作ります。

このように、地下深くで長い年月をかけて形成された緑色片岩は、栽培者にとって理想的な肥料と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉄の炭素量は、鉄の強度と硬さを決める重要な要素です。炭素量が多いほど硬くなりますが、しなやかさは失われます。

古代の鉄器製造では、鉄鉱石を木炭で熱して銑鉄を作っていました。この過程で木炭の炭素が鉄に混入し、炭素量が増加します。

その後、不純物を取り除きながら炭素量を調整することで、用途に合わせた鉄製品が作られます。

ところで、砂浜の黒い砂は磁鉄鉱が由来です。古代の人々は、このような鉄資源が豊富な場所にも集落を形成していたのでしょうか?

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物の一種である緑泥石は、海底の堆積岩に多く含まれています。海水には岩石から溶け出した鉄やマグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれており、特に海底火山付近では活発な熱水活動によってミネラルが供給され続けています。これらのミネラルと海水中の成分が反応することで、緑泥石などの粘土鉱物が生成されます。つまり、緑泥石は海底での長年の化学反応の結果として生まれたものであり、海水由来のミネラルを豊富に含んでいる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかに含まれる食物繊維は、セルロース、ヘミセルロース、ペクチンなどです。腸内細菌叢への影響は成分によって異なり、セルロースは発酵しにくい一方、ペクチンは完全に発酵されます。ヘミセルロースはコレステロール低下作用も持ちます。米ぬかは廃棄されがちですが、栄養価が高く、食料自給率向上や肥料依存軽減にも役立つ可能性があります。ただし、リン酸を多く含むため、有機質肥料としての使用は注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「脱脂ダイズ」は、大豆から食用油(大豆油)を抽出した残りの粕のことです。大豆油の抽出には、粉砕した大豆にヘキサンという溶剤を加えて油を分離する「溶媒抽出法」が主流です。ヘキサンは神経毒を持つ物質ですが、沸点が低いため抽出後に除去されます。しかし、本当に完全に除去されるのか、アミノ酸やイソフラボンへの影響はないのか、といった不安の声も上がっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いもち病菌よりも早く稲の葉面を占拠することで、いもち病の発生を抑えようという取り組みがある。そのために、稲の種もみや苗に有用な微生物を付着させる技術が開発されている。この技術により、農薬の使用量削減に貢献できる可能性がある。記事では、クワの葉面から採取された微生物の有効性や、苗への微生物の定着率向上のための工夫などが紹介されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大雨後の濁った川の水は、上流から流れ込んだ土砂や有機物が混ざり合ったもので、粘土鉱物や植物由来の有機物を豊富に含んでいます。これらの成分は、植物の生育に必要な栄養素を多く含んでいるため、農業に活用できれば大きなメリットがあります。記事では、この濁った川の水を安全に田畑に導入し、光合成を促進することで、農業生産の向上を目指す可能性について考察しています。具体的には、沈殿槽などを活用して土砂を分離し、有機物を多く含んだ水を効率的に利用する方法などが検討されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫後の田んぼでは、粉砕された藁の間から冬の寒さに備えるロゼットの姿が見られます。深くギザギザした形の葉は、藁の隙間を縫うように綺麗に展開し、効率的に成長しようとする植物の工夫が伺えます。藁は冷たい風から守ってくれる役割も果たします。厳しい冬を乗り越えるため、植物は進化の過程で様々な戦略を身につけてきました。その美しくも力強い姿は、自然の神秘を感じさせます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビは、日本の発酵食品に欠かせない微生物である。米麹を作る際にデンプンを糖に変える酵素を分泌し、味噌や醤油、日本酒などの風味を作り出す。元々はイネの穂に付着するカビだったが、人間が選抜・培養することで家畜化され、現代社会に不可欠な存在となった。コウジカビはイネの他にムギなどにも存在するが、人間の生活に役立つ種は限られている。また、コウジカビは毒素を生成しない安全なカビであり、その特性を活かして食品だけでなく、医薬品やバイオ燃料の生産にも利用されている。このように、コウジカビは人間との共生関係を築き、多様な分野で活躍している有用な微生物と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トリコデルマ・ビレンス(T.virens)が植物成長促進や病害抑制効果を持つことから、畑での活用に興味を持った筆者は、木材腐朽菌に対するトリコデルマの拮抗作用や、堆肥でのキノコ発生後の散布時期との関連性について考察している。キノコ発生後にトリコデルマが堆肥に定着する可能性を推測しつつも、広大な畑への散布ではトリコデルマが優勢になるには量が必要だと考え、トリコデルマ含有堆肥の効果的な使用方法に疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の原生協コミュニティルームで行われたレンゲ米栽培の報告会では、レンゲの土壌改良効果に焦点が当てられました。レンゲは窒素固定により土壌への窒素供給を助け、化学肥料の使用量削減に貢献します。また、土壌の物理性改善にも効果があり、透水性や保水性を向上させます。これは、今回の記事で問題視されている荒起こしによる土壌の弾力低下やガス交換能の低下といった問題への解決策となり得ます。さらに、レンゲは雑草抑制効果も持ち、無草化による土壌有機物減少を食い止める可能性も示唆されました。つまり、レンゲの活用は、化学肥料や家畜糞に頼らない持続可能な稲作への転換を促す鍵となる可能性を秘めていると言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の原生協コミュニティルームでレンゲ米栽培の観測報告会が行われました。レンゲ米栽培は、田植え前にレンゲを育てて緑肥として利用する農法です。報告では、レンゲの鋤き込みによる土壌への窒素供給、雑草抑制効果、生物多様性への影響など、様々な観点からの調査結果が発表されました。特に、レンゲが土壌に供給する窒素量とイネの生育の関係、鋤き込み時期の調整による雑草抑制効果の最適化などが議論の中心となりました。また、レンゲ畑に集まる昆虫の種類や数、水田の生物多様性への影響についても報告があり、レンゲ米栽培が環境保全に貢献する可能性が示唆されました。一方で、レンゲの生育状況のばらつきや、過剰な窒素供給による水質汚染への懸念点も指摘され、今後の課題として改善策の検討が必要とされました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ酸苦土肥料を用いた稲作の可能性を探る記事。ケイ酸は稲作に有効だが、風化しにくい石英ではなく、風化しやすいケイ酸塩鉱物である必要がある。ケイ酸苦土肥料の原料は蛇紋岩で、風化しやすいネソケイ酸塩であるかんらん石が変質して生成される蛇紋石を主成分とする。水田上流にこれらの岩石が存在し、水路がコンクリートで固められていない環境であれば、ケイ酸が水田に供給され、猛暑でも登熟不良を起こしにくい稲作が可能になる可能性がある。しかし、そのような環境は標高の高い涼しい地域に限られる。蛇紋石とかんらん石に加え、緑泥石の活用にも言及。さらに、植物が利用できるケイ酸は、微生物が鉱物から溶出したものが多いと指摘している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

徳島県吉野川市周辺では「青い石が出る園地は良いミカンが出来る」という言い伝えがある。この青い石は緑泥石片岩で、三波川変成帯でよく見られる。緑泥石片岩は、マグネシウム肥料の原料となる水滑石(ブルーサイト)を生成する場所であることから、土壌にマグネシウムが豊富に含まれる。さらに、緑泥石片岩は風化するとカリウムやマグネシウム、2:1型粘土鉱物を含む肥沃な土壌となる。これらの要素がミカン栽培に適していると考えられ、地元農家からは土地への高い信頼が寄せられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑泥石は2:1型粘土鉱物だが、層間物質のためCECは低い。しかし風化と有機酸でスメクタイト状になり、CECが向上する。ベントナイト(モンモリロナイト)は緑泥石を含みCECが低く見られがちだが、海底由来でカリウムやマグネシウムを含む。緑泥石のCEC向上と合わせ、ミネラル供給源として優れている。カリウムは作物生育に重要で、ベントナイトは自然な補給を可能にする。また、緑泥石の緩やかなCEC上昇は連作土壌にも適している。ゼオライトより劣るとされるベントナイトだが、水溶性ケイ酸供給や倒伏軽減効果も期待できる。つまり、緑泥石を含むベントナイトはミネラル豊富な土壌改良材として有望である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米粉パンはグルテンが少ないため、小麦粉パンのような膨らみが難しい。しかし、酒米粉のアルファ化(糊化)を利用したプラスチック発泡成形技術の応用により、米粉100%のパン製造が可能となった。この技術は、グルテンの代わりに糊化した米粉でクラム構造を形成する。また、グルタチオンを添加することで小麦粉パンのような膨らみを実現する技術も開発された。つまり、米粉パンはグルテンではなく、糊化米粉やグルタチオンといった別の物質でクラムを形成している。異分野の知見を応用した革新的な技術により、不可能とされていた米粉パン製造が可能になった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒ボク土は、火山灰土壌であり、保水性、通気性、排水性に優れ、リン酸固定が少ないため、肥沃な土壌として認識されている。しかし、窒素供給力が低いという欠点も持つ。黒ボク土壌で窒素飢餓を起こさないためには、堆肥などの有機物施用と適切な土壌管理が必要となる。

記事では、鳥取砂丘の砂質土壌に黒ボク土を客土した圃場での栽培事例を通して、黒ボク土の特性と砂質土壌との比較、土壌改良の難しさについて考察している。黒ボク土は砂質土壌に比べて保水性が高い一方で、窒素供給力が低いことから、窒素飢餓対策が必要となる。また、砂質土壌に黒ボク土を客土しても、水管理の難しさは解消されず、土壌改良は容易ではないことが示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、傷つけられるとグルタミン酸を全身に伝達し、防御反応を引き起こす。グルタミン酸は動物の神経伝達物質と同じ役割を果たし、カルシウムイオンの流入を引き起こすことでシグナルを伝播する。この仕組みは、動物の神経系に比べて遅いものの、植物全体に危険を知らせる効果的なシステムである。さらに、グルタミン酸はジャスモン酸の合成を促進し、防御関連遺伝子の発現を誘導する。これは、傷ついた葉だけでなく、他の葉も防御態勢を取ることを意味し、植物全体の生存率向上に貢献する。この発見は、植物の洗練された情報伝達システムの一端を明らかにし、植物の知覚と反応に関する理解を深めるものである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロセスチーズは、ナチュラルチーズ(主にチェダーチーズ)を溶解・再加工したもので、普段よく目にするチーズの多くを占める。ナチュラルチーズは牛乳を凝固・熟成させたものだが、プロセスチーズはそれを粉砕し、クエン酸ナトリウムなどの溶解塩を加えて加熱することで再凝固させる。この過程で、ナチュラルチーズの特徴であるカゼインとカルシウムの結合が切断される。結果として、プロセスチーズはナチュラルチーズに比べ、溶解塩由来のナトリウムが増加し、遊離カルシウムの量も変化する。この変化がカルシウムの利用率にどう影響するかは不明だが、カゼインとカルシウムの結合が歯の石灰化に重要という説を踏まえると、プロセスチーズの摂取はカルシウム利用率の低下につながる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロセスチーズとは、ナチュラルチーズを粉砕し、クエン酸ナトリウムなどの溶解塩を加えて再加工したチーズのこと。1917年に軍用向けに開発された。ナチュラルチーズの種類や添加物によって風味や栄養価が変わる。チーズ自体が優れた食品だが、再加工によって付加価値をつけるという人類の知恵に感銘を受ける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大鹿村の中央構造線安康露頭では、日本列島を東西に分ける巨大な断層である中央構造線が地表に露出している。この露頭では、内帯の領家変成帯と外帯の三波川変成帯が断層を挟んで接しており、両変成帯の違いを肉眼で確認できる貴重な場所となっている。領家変成帯は白っぽい花崗岩質マイロナイト、三波川変成帯は緑色片岩で構成され、その境界は黒色の断層粘土で満たされている。この断層粘土は、断層運動によって岩石が粉砕された証拠である。安康露頭は、異なる地質がどのように接触しているかを理解する上で重要な地質学的サイトである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉱物の風化と植物の死が土壌形成に不可欠である。岩石の風化は、物理的風化(温度変化、凍結融解)、化学的風化(水、酸素、二酸化炭素との反応)、生物的風化(植物の根の成長、地衣類の作用)によって起こる。風化によって岩石は細粒化し、新たな鉱物が生成される。

一方、植物の死骸は土壌有機物の主要な供給源となる。枯れた植物は微生物によって分解され、腐植と呼ばれる複雑な有機物に変化する。腐植は土壌に養分を供給し、保水性や通気性を向上させる。

風化によって生成された鉱物と植物由来の有機物が混ざり合い、肥沃な土壌が形成される。土壌生成は非常に長い時間を要するプロセスであり、岩石の種類、気候、生物活動などの様々な要因に影響される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

粘土鉱物の理解を深めるため、各地のジオパークや博物館で得た情報をもとに、土壌における役割を考察している。地震や火山活動により長石などのアルミノ珪酸塩が粘土鉱物に変質する過程に着目し、図鑑で長石の種類や変質経路を調べた。温泉のpH変化と粘土鉱物の関係、黒ボク土のアロフェンと非アロフェンの起源にも触れ、どちらもアルミノ珪酸塩の二次鉱物であることを指摘。最終的に、アルミノ珪酸塩の分布と火成岩の関係へと議論を展開する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

BBQ後の木炭を土に埋めても環境に悪影響はないのか?という問いに対し、記事は肯定的な見解を示している。木炭の主成分は炭素化合物であり、燃焼後は灰(ミネラル)か未燃焼の無定形炭素が残る。灰はミネラル肥料のように土壌にプラスに働く。無定形炭素は石炭と同様の物質で、土壌中に存在しても植物の生育を阻害するようなものではなく、むしろ土壌改良効果が期待できる。木炭は脆いため、土中で植物の根などによって容易に破砕され、土壌の一部となる。ただし、燃焼中の木炭を土に埋めるのは火災の危険があるため厳禁である。関連記事では、土壌中のアルミニウムが腐植と結合し、微生物による分解から腐植を守り、土壌の肥沃度を維持する役割を担っていることが説明されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の原料調査から石への興味が湧き、建築資材としての石、特に壁土に着目した筆者は、飲食店の壁土に小石を見つける。過去に建築家から、珪藻土の壁は湿気を吸放出するため、調理の多い店舗で木材の劣化を防ぐのに有効だと教わった経験を記す。珪藻土は藻類の死骸が堆積した二酸化ケイ素で、石材の主要成分でもある。筆者は石材への関心を深め、グリーンタフや火山灰土、シリカゲルなどの関連情報にも触れている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

煉瓦とは、粘土、頁岩、泥を焼いたり圧縮して作る建築材料で、通常赤茶色の直方体。色は土中の鉄分に由来する。頁岩は堆積岩の一種で、圧力により固く、水平方向に割れやすい。煉瓦の主原料は泥と考えられる。白っぽい煉瓦は鉄分が少ないため、流紋岩質凝灰岩由来の泥岩などが使われている可能性がある。産業や栽培は鉱物資源に依存しており、煉瓦はその一例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかボカシは、米ぬかと水、糖蜜またはヨーグルトを混ぜて発酵させた肥料。米ぬかに含まれる栄養素を微生物の働きで植物が吸収しやすい形に変えることで、生育を促進する効果がある。

作り方は、米ぬか10kgに対し、水5リットル、糖蜜またはヨーグルト500gを混ぜ合わせ、発酵させる。温度管理が重要で、夏場は3日、冬場は1週間ほどで完成する。発酵中は毎日かき混ぜ、好気性菌の活動を促す。完成したボカシは、乾燥させて保存するか、すぐに畑に施用する。

米ぬかボカシは、窒素、リン酸、カリウムなどの主要栄養素に加え、微量要素やビタミン、アミノ酸なども豊富に含み、土壌改良効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ベントナイトは火山灰が水中で変成した岩石で、モンモリロナイトなどの2:1型粘土鉱物を多く含む。吸水性、膨潤性、粘結性に優れ、農業や工業で幅広く利用される。成分分析によると、山形県月布産のベントナイトはスメクタイトが約半分、二酸化ケイ素などの無色鉱物が約1/3、残りはミネラルで構成される。構成ミネラルは元の火山灰に依存するため産地により変動する。ベントナイトは玄武岩質の火山灰だけでなく、他の火山灰からも形成されることがグリーンタフの観察から示唆されている。その高い粘土鉱物含有量から、農業利用での秀品率向上に貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市内の農家で、慣行農法の土壌に苦土肥料(水マグ)を施用することで、カルシウム過剰による生育不良を劇的に改善した事例が紹介されています。現代農業では土壌pH調整に石灰を多用するためカルシウム過剰になりがちで、結果としてカルシウム欠乏症に陥り、秀品率が低下することが問題となっています。カルシウムを含まない苦土肥料を用いることで、pH調整とマグネシウム補給を同時に行い、この問題を解決できる可能性が示唆されています。水マグの原料である水滑石は蛇紋岩から産出するため、地質図を活用することで産地を特定し、土壌改良に役立てられる可能性も示唆しています。この事例は、現代農業の慣行を見直し、土壌管理の重要性を改めて認識させるものとなっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料成分の偽装問題に関する記事の要約です。栽培者視点から、硫安の生成について解説しています。硫安は硫酸とアンモニアから合成される他、石炭ボイラーの排ガス中の亜硫酸ガスをアンモニア液で中和する過程で副産物として回収される方法がありました。しかし、近年は石油製品の品質向上に伴い硫酸排出量が増加し、アンモニア注入法に代わり溶解塩噴霧システムが主流となっています。このシステムではNa系塩やMg系塩がコストパフォーマンスに優れ、Ca系塩はコストが悪いとのこと。以前は火力発電所などで副産物として硫安が得られましたが、新技術の普及により減少している可能性があります。肥料としても有用な水マグの使用が別用途に転用され、肥料価格の高騰につながらないことを願っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

知人である石鹸会社経営者との再会をきっかけに、木村石鹸のキッチンクリーナー「SOMALI」を購入・使用した。ELLE a table誌の付録だったSOMALIは、柑橘系の香りで、オレンジオイルを含む天然由来成分で構成されている。使用感と成分から、オレンジの皮の油汚れ洗浄効果や、虫除け成分リモネンの話題へと発展。リモネンは柑橘類の皮に含まれ、スチロール樹脂を溶解する性質を持つ。油性インクを落とす効果もあることから、SOMALIの洗浄メカニズムは油汚れを溶解して除去することだと推測。今後様々な汚れへの効果を試したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プランターの底が割れ、土がこぼれた際に、黒い楕円形の塊が大量に見つかった。これは甲虫類の幼虫の糞で、土を掘り返すと幼虫が多数出てきた。これらの幼虫は腐葉土などの有機物を食べて分解を促すため、土壌にとって有益な存在である。一緒に混ぜていたバーミキュライトも粉砕されており、周囲の土は良い状態になっていた。土壌微生物による分解の前に、昆虫による破砕が重要な役割を果たしていることを実感する出来事だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオのプランターに腐葉土と卵の殻を入れたらダンゴムシが大量発生。ダンゴムシは落ち葉や卵の殻(炭酸カルシウム)を食べており、プランター内の豊富な食料が原因と考えられる。ダンゴムシの殻も炭酸カルシウムでできているため、卵の殻をカルシウム源として利用している可能性がある。

ダンゴムシは落ち葉を分解し、摂取したカルシウムを移動・排泄することで、プランター内のカルシウム過多を軽減する役割を果たしているかもしれない。ダンゴムシは生きた植物は食べないため、アサガオへの直接的な影響は少ないと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

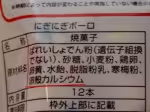

大阪前田製菓の「しまじろうのにぎにぎボーロ」の原材料に「卵殻カルシウム」が含まれている。これは卵の殻を粉砕・加熱消毒したもので、主成分は炭酸カルシウム。胃酸と反応しpHを上げカルシウム摂取を促す。飼料や胃薬にも使われる安全な成分である。卵の殻は廃棄せず有効活用できる。幼児には胃もたれ防止効果があるのだろうか、という疑問が残る。