/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りにおけるメイラード反応について解説。米ぬかの褐変化はメイラード反応によるもので、還元糖(グルコース)とアミノ酸が重要となる。グルコースはアルデヒド基を持ち還元性を示す。アミノ酸はアミノ基を持ち、これらが反応して褐色物質メラノイジンを生成する。今回はここまでで、次回はメイラード反応の詳細を解説する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りにおけるメイラード反応について解説。米ぬかの褐変化はメイラード反応によるもので、還元糖(グルコース)とアミノ酸が重要となる。グルコースはアルデヒド基を持ち還元性を示す。アミノ酸はアミノ基を持ち、これらが反応して褐色物質メラノイジンを生成する。今回はここまでで、次回はメイラード反応の詳細を解説する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥の失敗サイン、今回はアンモニア。米ぬかのタンパク質が嫌気環境でアミノ酸に分解され、水分が多いと脱アミノ反応でアンモニアが発生。酵母がアンモニアを利用できれば問題ないが、水分管理が悪いと腐敗菌が活発になりアンモニアが蓄積。ただし、この反応で水分は消費される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作り失敗時の悪臭は、アンモニア、硫化水素、酪酸などが原因。特に酪酸は、通常酵母と結合して良い香りの酪酸エチルになるが、水分過多で酪酸菌が優勢になると酪酸が過剰に生成され悪臭となる。水分量の調整が、酪酸菌の活性を抑え、失敗を防ぐ鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥作りは、酵母・乳酸菌・酪酸菌の働きを利用します。成功のサインは、酪酸エチルによる甘い香り。これは、酵母が生成したエタノールと乳酸菌・酪酸菌が生成した酪酸が、酵母のエステル合成酵素によって結合した際に生まれます。この反応では水も生成され、酪酸菌は嫌気性のため密封が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属は、硝酸塩利用能を持つ菌株が存在し、硝酸塩を利用できる。硝酸塩利用能欠損変異株の存在がその証拠。積極的に利用するかは不明だが、無機窒素を利用できない真菌との競合環境下では、フザリウム属が優位になる可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケとトリコデルマの競合において、無機窒素(硫安)添加でトリコデルマが優位になるのは、トリコデルマが無機窒素(アンモニウムイオン、硝酸)をアミノ酸合成に利用できるため。生成AIによれば、トリコデルマはアンモニウムイオンをGDH/GS-GOGAT経路でアミノ酸に同化でき、硝酸も利用可能だが、アンモニア還元が必要で効率は低い。他の真菌も無機窒素を利用できるのかを知りたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

物理性改善、レンゲ、中干し無し栽培の田で2025年も田植えが無事終了。注目は、隣接する新しい田んぼでの稲作開始。土作りからの過程を追うことで、既存の田との比較を通して土や肥料に関する知見が深まることが期待される。2つの田んぼを観察することで、より深い理解が得られるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケ菌が分泌する直鎖アルコールとは、炭素が鎖状に連なり、末端にヒドロキシ基を持つ脂肪族アルコール(H3C-(CH2)n-CH2-OH)のこと。炭素数が増えるほど水に溶けにくくなり、沸点・融点が高くなるなどの特徴がある。シイタケ菌が脂肪酸から直鎖アルコールを合成すると思われるが、硫安の添加によりトリコデルマが優位になる理由は不明。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケの香り成分「レンチオニン」は硫黄を多く含む特殊な構造を持ち、人体に良い効果がある。記事では、このレンチオニンに注目し、硫黄過剰な土壌の解決策になる可能性に言及。ただし、シイタケ菌が栽培土壌で都合良く作用するかどうかは疑問が残ると指摘している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケ栽培において、トリコデルマというカビが天敵。培地に糖が多いとシイタケが優位になるが、硫安が多いとトリコデルマが優位になる。これはシイタケ菌がトリコデルマを阻害する直鎖アルコールを合成するため。糖が多いと直鎖アルコールを多く合成できる。硫安がトリコデルマ優位にする理由は、直鎖アルコールの合成酵素に影響するか、直接無効化するかのどちらかだと推測。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

糸状菌の理解を深めるため、「カビ図鑑ー野外で探す微生物の不思議ー」を読んだ感想です。糸状菌は目視しづらく理解が難しいため、本書は野外での探し方まで解説されており、特にトリコデルマの探し方が参考になりました。実際にトリコデルマを探してみようと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒麹菌の一種である*Aspergillus niger*はオクラトキシンを合成する可能性があるが、焼酎製造に使われる*A. awamori*や*A. kawachi*といった黒麹菌は基本的にオクラトキシンを合成しない。ただし、*A. awamori*の一部にはオクラトキシンを合成するものが存在する。黒麹菌の誕生過程においては、オクラトキシンが混入していた可能性も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビが作るカビ毒、オクラトキシンについて調査。アフラトキシンを作るフラバスとオリゼーの関係から、味噌への混入の可能性を検討した流れで、他のマイコトキシンを調べてみた。オクラトキシンはオクラセウスやニゲル(黒麹菌)が生成し、ニゲルは酢の醸造に使われることから、酢のマイコトキシン問題も深掘りすることでコウジカビへの理解を深めたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アフラトキシンは自然環境下で無毒化される可能性があり、Geminiによると酸化反応(過酸化水素による分解)と生物学的分解(特定の細菌や真菌による分解)が考えられる。特に、微生物が産生するラッカーゼやペルオキシダーゼなどの酵素がアフラトキシンを分解する可能性がある。白色腐朽菌と過酸化水素の関係から、味噌や醤油の発酵過程で過酸化水素が発生し、アフラトキシンが無毒化されるのかが疑問点として挙げられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビ(オリゼー)は、毒素を出すフラバスを家畜化したもの。フラバスはアフラトキシンという有害なカビ毒を作る。オリゼーをどうやって得たのか? 元々フラバスで味噌を作っていたのか、自然界にオリゼーがいたのか? もし発酵過程でアフラトキシンが無毒化されるなら、その反応を知りたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

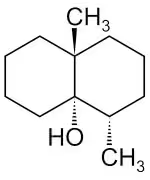

デオキシニバレノールはフザリウム属菌が生成するマイコトキシンで、真核生物の60Sリボソームに結合しタンパク質合成を阻害します。この阻害はリボトキシックストレス応答を引き起こし、セロトニン合成量の低下を招きます。セロトニン低下は食欲不振や体重減少を引き起こし、生活に支障をきたすほど深刻な症状に繋がる可能性があります。コムギのフザリウム感染リスクを減らすために殺菌剤の使用も検討されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属のカビが作るマイコトキシンの一種、デオキシニバレノールについて解説。これは作物(コムギ赤さび病の原因)と人体に有害で、セロトニンの合成に影響を及ぼす可能性がある。デオキシニバレノールはグルクロン酸化で無毒化される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

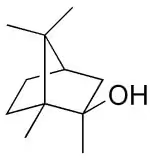

生成AIが提示したカビ臭物質「2-メチルイソボルネオール」について解説。これは藍藻類が生成する物質で、フザリウム属の糸状菌由来の臭気とは異なる可能性が高い。しかし、カビ臭の一種として知識をストックしておくことに意義があると述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属の糸状菌を培養すると独特の臭いがあるという話を聞き、カビ臭について調査。ゲオスミンという降雨後の地面の匂いを持つ化合物が見つかった。しかし、フザリウムがゲオスミンを合成するかは不明。フザリウムが合成する臭気は別のものと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウムは植物寄生性を持つ糸状菌で、有機質肥料も利用するため注意が必要です。有機物の競合相手としてコウジカビ(アスペルギルス属)が挙げられますが、コウジカビにも植物に病原性を示す種が存在します。これらの菌の生息環境を理解することは有機質肥料への理解を深めることに繋がるため、まずは文献が多いコウジカビから調べていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属菌は腐生菌であり、植物寄生菌でもあるため、有機物肥料で増殖し、植物に病害をもたらす可能性がある。しかし、非病原性のフザリウム属菌は、他の病原菌(例:ボトリチス属菌)の抑制効果も持つ。そのため、フザリウムの扱いは、病原性と非病原性の区別が重要で、判断が難しい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

浄水ケーキとは、浄水場で発生する上水汚泥を脱水して乾燥させた粘土質の土。大石物産はこれを園芸用培土に利用し、トリコデルマ菌の住処として活用。川砂客土と同様に、粘土鉱物の供給や微量要素の補給により、土壌中の菌を活性化させる効果を期待している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パーライトは、真珠岩や黒曜石を高温で焼成発泡させたもので、多孔質な構造を持つ。真珠岩は流紋岩質マグマから形成されるガラス質の火成岩で、水分を含み、同心円状の割れ目が特徴。パーライトの原石が風化するとアロフェンという粘土鉱物になり、土壌改良に役立つ可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大石物産の実のなる野菜の土は、古紙リサイクルから生まれた安価で高性能な菌資材。九州大学の研究者が、紙ゴミを分解するトリコデルマ菌を発見し開発。菌寄生菌かつ植物内生菌としての可能性を秘めています。偶然の発見から短期間で開発に繋がった点が素晴らしい。ネット通販で購入し、庭に混ぜて効果を試す様子が紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

衣用の薄力粉に卵を混ぜるのは、卵のタンパク質が加熱により凝固し、材料同士を繋ぎ止める役割を期待するから。小麦粉のグルテンも同様の効果があるが、卵白の方がより強く凝固する。パンのクラムの気泡はグルテンが引き伸ばされた特性を示す一方、卵白は加熱でガチガチに固まる。この凝固時の硬さをイメージすることで、衣の中でタンパク質がどのように繋ぎの役割を果たすのかが理解しやすくなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フライドチキンの衣は、片栗粉のみだと揚げたては美味しいが冷めると食感が落ちやすい。一方、薄力粉のみだと冷めても比較的美味しい。これは、片栗粉の衣はデンプンの硬化で多孔質になるのに対し、薄力粉はグルテンが網目状の構造を作り、食感の変化を抑えるため。弁当に入れる場合など、冷めても美味しく食べたいならグルテンを含む薄力粉を多く配合するのが良い。