/** Geminiが自動生成した概要 **/

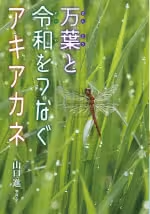

アキアカネの激減が農薬や水田の乾田化・減少に起因する可能性に触れ、筆者の不安から「万葉と令和をつなぐアキアカネ」を紹介。この本によると、アキアカネが多く羽化する田は、農機具利用があっても、ヤゴの死滅を避けるために水切り(中干し)の時期を遅らせ、除草剤の使用を控える点が重要だと判明しました。筆者は有機栽培での除草剤の課題に疑問を呈しつつ、収穫後のレンゲ播種がアキアカネのヤゴに与える影響について新たな問いを投げかけています。アキアカネ保護には中干し時期と除草剤が鍵となる可能性が示唆されました。