/** Geminiが自動生成した概要 **/

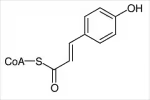

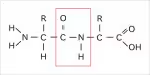

「ソルビトールとは何だろう?」の続編として、バラ科果実に多いソルビトールが植物体内で果たす役割を深掘りします。光合成で生成されたグルコースは、篩管を通じて果実に効率的に転流するためソルビトールに変換されます。これはリンゴの「蜜」形成にも関連。筆者はこの理由を探るため、グルコースと比較してソルビトールが2.5倍以上高い溶解度を持つことを発見。これにより、葉から果実への時間当たりの移行量が増え、ソルビトールが植物の効率的な栄養転流に有利であると結論づけています。