/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石の物理的風化は、凍結融解作用による可能性が高い。花崗岩は鉱物ごとの熱膨張率の違いで風化するが、軽石は鉱物の集合体ではないためこのメカニズムは当てはまらない。しかし、軽石には多数の孔があり、そこに水が入り込む。冬に水が凍結すると体積が増加し、軽石に圧力がかかる。これが繰り返されることで、軽石はひび割れ、細かくなり風化する。これは凍結融解作用と呼ばれ、含水量の多い岩石で顕著に見られる。霜柱による土壌の発達も、この作用の一種と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石の物理的風化は、凍結融解作用による可能性が高い。花崗岩は鉱物ごとの熱膨張率の違いで風化するが、軽石は鉱物の集合体ではないためこのメカニズムは当てはまらない。しかし、軽石には多数の孔があり、そこに水が入り込む。冬に水が凍結すると体積が増加し、軽石に圧力がかかる。これが繰り返されることで、軽石はひび割れ、細かくなり風化する。これは凍結融解作用と呼ばれ、含水量の多い岩石で顕著に見られる。霜柱による土壌の発達も、この作用の一種と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石を落葉抽出液(おそらくタンニンを含む酸性)に浸したところ、黒い鉱物が脱落し、軽石に穴が空いた。軽石の主成分である無色鉱物(石英、長石)は酸に反応しないため、脱落した黒っぽい鉱物は有色鉱物(角閃石か磁鉄鉱と推測)と考えられる。これらの有色鉱物は酸に反応し溶解することで軽石から脱落した可能性がある。結果として軽石表面に穴が空き、水の浸透による風化が促進されると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石の化学的風化における酸の作用を検証するため、ブナ科の落葉からタンニンを含む褐色液体を抽出し、軽石を3日間浸漬した。液体を拭き取った結果、微細な小石が脱落し、軽石表面には多数の穴が観察された。これは落葉抽出液、つまりタンニンによる酸の作用で風化が進んだ可能性を示唆する。しかし、更なる検証が必要であり、現段階では断定的な結論は避ける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の軽石の表面の茶色い部分は風化によってできた粘土鉱物ではないかと考え、軽石の風化を早める方法を模索している。軽石の主成分である火山ガラスは、化学的風化(加水分解)によって水と反応し、粘土鉱物に変化する。水に浸けるだけでは時間がかかりすぎるため、より効率的な風化方法を探している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭に落ちていた軽石の表面が、土の付着ではなく風化によってうっすらと茶色く粉っぽくなっている現象に着目。筆者は、過去記事で触れた粘土鉱物「アロフェン」がこの風化に関与している可能性を考察しています。軽石の風化生成物が腐植と混ざれば良質な土壌になるとの考えから、筆者は軽石の風化を早める方法に関心を抱きました。今後は、土壌中で軽石の風化を促進する具体的な方法について検討していく意向を示しています。アロフェンと土壌の関係性を深掘りする探求記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

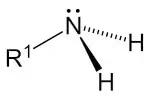

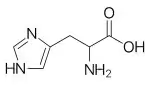

ヒスチジンのイミダゾリル基の反応性に着目し、他のアミノ酸のポリフェノールとの反応性を考察している。アミノ基を持つアミノ酸は、窒素原子に非共有電子対があるため、プロリンを除きポリフェノールと反応する可能性がある。特に、リシン(アミノ基)、アルギニン(グアニジノ基)、グルタミン(アミド基)などは反応しやすい候補として挙げられる。しかし、現時点では各アミノ酸の反応性の大小関係は不明。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

窒素を含む化合物は、非共有電子対を持つため求核剤となる。アミノ酸の中で特にヒスチジンは、イミダゾリル基に二つの窒素を持つ。イミダゾール環の1位と3位の窒素共に非共有電子対を持つが、3位の窒素の非共有電子対が環の外側を向いているため、求核付加反応への関与がより重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

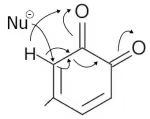

腐植酸の形成過程におけるキノンの求電子性に着目し、土壌中の求核剤との反応を考察している。キノンは求核剤と反応しやすく、土壌中に存在する求核剤として含硫アミノ酸であるシステインが挙げられる。システインのチオール基は求核性を持ち、キノンと求核付加反応を起こす。この反応はシステインを含むペプチドにも適用でき、ポリフェノールが他の有機物と結合し、より大きな化合物、すなわち腐植酸へと変化していく過程を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

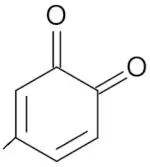

有機化学の演習を通して、土壌理解に必要な芳香族化合物の学習を進めている。特に、ポリフェノールとモノリグノールの結合におけるキノンの役割に着目。ポリフェノールは酸化されてキノンとなり、このキノンが反応の鍵となる。キノンの酸素原子との二重結合は電子を引き寄せやすく、モノリグノールのような求核剤と反応する。具体的には、キノンの酸素に求核剤の電子が移動し結合が形成される。この反応によりポリフェノール同士やポリフェノールとモノリグノールが結合する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、遠方の土壌診断に関する問い合わせをきっかけに、造岩鉱物に着目した土壌分析手法を確立し、研修会で共有した。地質図と地理情報を用いて土質や天候を予測し、施肥設計まで落とし込む内容を体系化し、ブログにも詳細を掲載している。この手法により、問い合わせ内容の質と量が向上した。今後は、造岩鉱物、腐植、そしてEFポリマーの知識を組み合わせることで、より多くの栽培問題を解決できると考えている。EFポリマーは保水性、通気性、排水性を向上させ、肥料の効果を高める画期的な資材であり、土壌改良に革新をもたらす可能性を秘めている。効果的な使用には、土壌の状態、作物の種類、生育段階に合わせた適切な施用方法が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

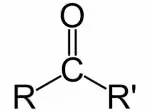

キノンを理解するために「キノンはケトン」と捉えるアプローチが紹介されている。ケトンはカルボニル基(-C=O)を持つ化合物で、ホルムアルデヒドやアセトンが代表例。キノンの構造式を見ると、カルボニル基が二つ重なって見えるため、ケトンと類似していると言える。この視点により、キノンへの理解が深まり、腐植の理解にも繋がる。今後はカルボニル基の理解を深めることが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

EFポリマーの効果を最大化するために、土壌への長期的な保水性向上を目指した施用方法が考察されている。EFポリマーは分解されるが、その断片を団粒構造に取り込むことで土壌改良効果を継続させたい。そこで、植物繊維を分解する酵素を分泌する糸状菌「トリコデルマ」に着目。トリコデルマの活性化により、EFポリマー断片の団粒構造への取り込みを促進すると考え、キノコ菌を捕食するトリコデルマの特性から、EFポリマーと廃菌床の併用を提案。廃菌床によりEFポリマーの分解は早まる可能性があるが、長期的には土壌の保水性向上に繋がると期待している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

EFポリマーは食品残渣由来の土壌改良材で、高い保水性を持ち、砂地や塩類集積土壌に有効。吸水すると粒状になり、堆肥と混ぜると保水性を高める。更に、重粘土質の土壌に添加すると団粒構造を形成し、通気性・通水性を向上させる効果も確認された。植物繊維が主原料のため、土壌微生物により分解されるが、腐植と併用することで団粒構造への取り込みが期待される。緑肥播種前の施肥も有効。二酸化炭素埋没効果も期待できる、画期的な土壌改良材。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールと生体内分子の弱い化学結合に着目し、水素結合、配位結合に加え、π-π相互作用、CH-π相互作用、カチオン-π相互作用などを紹介。ベンゼン環の重なり合いによるπ-π相互作用は腐植物質形成の重要な要素と考えられ、土壌の保水性や保肥力にも関わると推測される。これらの相互作用は腐植物質の立体構造形成に寄与し、有機物の理解を深める上で重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールの科学(朝倉書店)を購入し、値段分の価値があると実感。健康機能中心の目次で躊躇していたが、ポリフェノールと生体内分子の相互作用に関する詳細な記述が有益だった。特に、ポリフェノールの酸化的変換とアミノ酸との共有結合反応は、土壌中の腐植物質形成の初期段階を理解する上で重要。キノン体がアミノ酸と反応し架橋構造やシッフ塩基を形成する過程は、土中でもペプチド等が存在すれば起こり得る。この反応によりポリフェノールはカルボキシ基を得て、腐植酸としての性質を獲得する。この知見は、栽培における土壌理解を深める上で非常に役立つ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸、特にフルボ酸のアルカリ溶液への溶解性について解説している。フルボ酸は、陰イオン化、静電気的反発、水和作用を経て溶解する。陰イオン化は、フルボ酸のカルボキシル基とフェノール性ヒドロキシル基が水酸化物イオンと反応することで起こる。フェノール性ヒドロキシル基はベンゼン環に結合したヒドロキシル基で、水素イオンを放出しやすい。カルボキシル基はモノリグノールやポリフェノールには含まれないが、フミン酸の構造には酒石酸などのカルボン酸が組み込まれており、これがアルカリ溶液への溶解性に関与すると考えられる。良質な堆肥を作るには、ポリフェノールやモノリグノール由来の腐植物質にカルボン酸を多く付与する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸は、フミン酸、フルボ酸、ヒューミンに分類される。フルボ酸は酸性・アルカリ性溶液に溶け、植物生育促進効果が高い。これは、カルボキシル基やフェノール性ヒドロキシ基のプロトン化、および金属イオンとのキレート錯体形成による。フルボ酸はヒドロキシ基(-OH)豊富なタンニン由来でキレート作用を持つ構造が多い一方、フミン酸はメトキシ基(-OCH3)を持つリグニン由来でキレート作用が少ない構造が多いと推測される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上に関する新たな研究では、セルロースを低濃度水酸化ナトリウム下で凍結、クエン酸添加、溶解することで高強度構造を形成し、水や物質の出入りに優れた性質を持つことが示された。この研究から、霜柱と根酸の作用で土壌中でも同様の反応が起こり、保水性向上に繋がる可能性が示唆される。霜柱の冷たさと根酸がセルロースのヒドロキシ基周辺に作用することで、高pH条件下でなくても構造変化が起こる可能性があり、土壌の保水性向上に繋がる具体的な方法論の発見が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上に関し、植物繊維セルロースの分子間架橋に着目。人工的な架橋剤ではなく、自然環境下で架橋を形成する物質について調査した。綿織物への有機酸処理で伸長回復性が変化する事例から、クエン酸などの多価カルボン酸がセルロースとエステル架橋を形成する可能性が示唆された。多価カルボン酸は複数のカルボキシ基を持ち、セルロースの水酸基とエステル化反応を起こす。この反応は土壌中でも起こりうるため、保水性向上に寄与している可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上について、セルロースの活用に着目し、高吸水性樹脂開発のヒントを探る。セルロース繊維は水素結合で繋がり、隙間に保水されるが、その隙間は狭く保水性は低い。高吸水性樹脂開発では、カルボキシメチル化とチレングリコールジグリシジルエーテルの付与による分子間架橋で繊維間の隙間を広げ、保水性を高めている。自然環境下で同様の反応を起こせる物質が存在すれば、植物繊維の保水性を大幅に向上できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

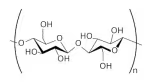

土壌の保水性向上に有効な有機物として、ポリマー、特にセルロースに着目。ポリマーは多数の反復単位からなる高分子で、セルロースはグルコースが鎖状に結合した植物繊維である。グルコースの結合後も多数のヒドロキシ基(-OH)が残るため、保水性に優れる。単位面積あたりのヒドロキシ基量はセルロースが最大と考えられ、土壌保水に最も効果的な有機物と言える。綿などの植物繊維製品が良い例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏場の猛暑日に備え、土壌の保水性向上が課題となっている。保水性向上策として植物由来ポリマーが注目されるが、その前に保水性の本質を理解する必要がある。アルコールのヒドロキシ基(-OH)は水と結合しやすく、水溶性を高める。同様に、多数のヒドロキシ基を持つ糖類(例:ブドウ糖)は水への溶解度が非常に高く、100mlの水に約200gも溶ける。この高い水溶性は、化合物の周囲に水分を保持する能力を示唆し、土壌の保水性向上を考える上で重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋岩土壌は、貧栄養、高重金属、高pHといった特徴から植物にとって過酷な環境です。特にニッケル過剰が問題で、植物は鉄欠乏に似た症状を示します。ニッケルは鉄の吸収を阻害するのではなく、鉄と同時に吸収され、鉄の本来の場所にニッケルが入り込むことで、植物は鉄欠乏だと錯覚し、更なる鉄とニッケルの吸収を招き、悪循環に陥ります。しかし、蛇紋岩土壌にも適応した植物が存在し、その耐性メカニズムを理解することが、この土壌での栽培攻略につながります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

塩基性暗赤色土は、蛇紋岩や塩基性火成岩を母材とする弱酸性~アルカリ性の土壌です。赤褐色~暗赤褐色を呈し、粘土含量が高く、肥沃度は低い傾向にあります。ニッケルやクロムなどの重金属を多く含み、特定の植物しか生育できない特殊な土壌環境を形成します。日本では、北海道、関東、中部地方などの蛇紋岩分布地域に局地的に分布しています。塩基性暗赤色土は、その特異な化学的性質から、植生や農業に影響を与え、特有の生態系を育んでいます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

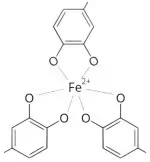

本記事は、ポリフェノールの抗酸化作用を栽培に活用する方法を解説。ポリフェノールと鉄を組み合わせることで、細菌への殺菌作用とアルカリ性土壌での鉄肥料効果が期待できる。ポリフェノールが三価鉄を二価鉄に還元し、この二価鉄が過酸化水素とフェントン反応を起こし、強力な活性酸素で細菌を殺菌。また、ポリフェノールが鉄と錯体を形成することで二価鉄が安定し、この反応を継続させる。これにより、光合成に不可欠な鉄の肥効がアルカリ土壌でも安定し、栽培の改善に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この稲作農家は、土壌改良とレンゲ栽培により無農薬を実現し、地域一番の収量を誇っています。しかし、減肥にも関わらず穂が重くなり倒伏が発生しています。更なる減肥は、肥料袋単位では限界があり、匙加減も現実的ではありません。そこで、肥料の効きを抑えるため、窒素固定細菌の活性抑制が検討されています。具体的には、広葉樹の落ち葉などに含まれるタンニンを活用し、細菌へのこぼれ電子を防ぐ方法が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白雲母は、フィロケイ酸塩鉱物の一種で、化学組成はKAl2□AlSi3O10(OH)2です。特徴は、鉄の含有量が少なく絶縁体や断熱材としての性質を持つことです。黒雲母と違い、白っぽい色をしています。菫青石が風化する過程で生成されることもあり、栽培においてはカリウム供給源として利用されます。風化が進むと、2:1型粘土鉱物へと変化します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府木津川市の黒雲母帯は、黒雲母と絹雲母を含む泥質千枚岩が変成作用を受けた地域です。この地域には菫青石も存在し、風化すると白雲母や緑泥石に変わり、最終的には2:1型粘土鉱物を構成する主要成分となります。菫青石の分解断面は花びらの様に見えることから桜石とも呼ばれます。木津川市で見られる黒ボク土は、これらの鉱物の風化によって生成された可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山口県岩国市の「ざくろ石帯」は、石灰岩とマグマが反応して形成されたスカルン鉱床です。スカルン鉱床は、石灰岩中の柘榴石を多く含んでいます。柘榴石は、カルシウム、マグネシウム、鉄を含むネソケイ酸塩鉱物で、Yにアルミニウム、Zにケイ素が入っているのが一般的です。この地域では、柘榴石が土壌の母岩として風化するため、柘榴石に由来する土壌が形成されていると考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

柘榴石はケイ酸塩鉱物の一種で、研磨剤や宝石のガーネットとして知られています。栽培において重要なかんらん石もケイ酸塩鉱物ですが、柘榴石はアルミニウムを含むため風化耐性が強く、かんらん石のように土壌中の養分供給源として期待できません。そのため、柘榴石の存在は栽培上、直接的な影響は少ないと考えられます。ただし、柘榴石を含む土壌は水はけや通気性が良い可能性があり、間接的に植物の生育に影響を与える可能性はあります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

造岩鉱物から粘土鉱物への風化の後、カオリナイトはさらに水と反応してギブス石と二酸化ケイ素になる。ギブス石はCECがなく、二酸化ケイ素も栽培に不利なため、造岩鉱物の風化の行き着く先は栽培難易度の高い赤黄色土と呼ばれる土壌となる。赤黄色土は日本土壌インベントリーで容易に確認できる。ギブス石はさらに風化してボーキサイトになる可能性があるが、ここでは触れない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

火山灰土壌に特徴的なアロフェンは、風化すると層状の粘土鉱物であるカオリナイトに変化します。この過程で、アロフェンの構造中の余剰なアルミニウム(Al)が活性アルミナとして遊離します。アロフェンは、内側に少ないケイ素(Si)、外側に多くのAlを持つ構造です。風化によってAlが外れることで構造が変化し、カオリナイトのような層状構造が形成されます。この活性アルミナは植物の根の成長に悪影響を与える可能性があり、火山灰土壌での栽培では注意が必要です。特に、アロフェンを多く含む黒ボク土では、活性アルミナの量が多くなる傾向があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

火山ガラスは、急速に冷えたマグマからできる非晶質な物質です。黒曜石や軽石などがあり、風化すると粘土鉱物であるアロフェンに変化します。軽石は風化すると茶色い粘土になり、これはアロフェンを含んでいます。このことから、軽石を堆肥に混ぜると、アロフェンが生成され団粒構造の形成を促進し、堆肥の質向上に役立つ可能性があります。軽石の有効活用として期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、外側にAl、内側にSiが配置する独特な構造を持つ粘土鉱物です。Alによる正電荷とSiによる負電荷が、特徴的なAECを示します。また、Si-O結合の不規則な切断(Broken-bond defects)により、高いCECを示します。アロフェンは火山ガラスだけでなく、長石の風化過程で生成されることもあります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、土壌名「アロフェン質黒ボク土」に見られる重要な粘土鉱物です。非晶質で、中空球状の形態をしています。構造は、Al八面体シートとSi四面体シートが組み合わさり、球状に重なり合った形をしています。シートの重なりには小さな隙間が存在します。一般の粘土鉱物とは異なり、層状構造を持たない点が特徴です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カリ長石(KAlSi3O8)は水と二酸化炭素と反応し、カオリナイト(Al2Si2O5(OH)4)、炭酸カリウム(K2CO3)、二酸化ケイ素(SiO2)を生成します。カオリナイトは1:1型粘土鉱物の一種です。二酸化ケイ素は石英などの鉱物になります。ただし、長石からカオリナイトへの風化は段階的に進行し、両者間には複数の粘土鉱物が存在します。造岩鉱物と土壌の関係を深く理解するには、これらの粘土鉱物についても学ぶ必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長石は、アルカリ金属やアルカリ土類金属のアルミノケイ酸塩を主成分とする鉱物グループです。ケイ酸四面体が三次元的にすべて結合したテクトケイ酸構造を持ち、その隙間にナトリウムやカリウム、カルシウムなどが配置されます。テクトケイ酸は、ケイ酸四面体の4つの頂点がすべて他のケイ酸四面体と結合した構造をしています。すべてのケイ酸が完全に結合しているわけではなく、結合度の低い箇所が存在し、そこに金属イオンが入り込みます。完全に結合したテクトケイ酸はSiO2と表され、石英となります。長石は石英と異なり、テクトケイ酸構造中に金属イオンを含むため、様々な種類が存在します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

同型置換とは、粘土鉱物の結晶構造中で、Si四面体が壊れ、代わりにAl四面体が配置する現象です。Si四面体のSiはAlと置き換わるのではなく、結晶が壊れて再構成する際にAl四面体が組み込まれる形となります。壊れたSi四面体はSi(OH)4として水に溶けると考えられます。同型置換により結晶構造は負に帯電し、CEC(保肥力)が増大します。pHや温度が同型置換に影響を与える可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事「く溶性苦土と緑泥石」は、土壌中のマグネシウム供給における緑泥石の役割について解説しています。土壌中のマグネシウムは植物の生育に不可欠ですが、多くの場合、植物が直接吸収できる「く溶性」の状態にあるマグネシウムは限られています。そこで注目されるのが緑泥石です。緑泥石は風化しにくいため土壌中に長期間存在し、ゆっくりとマグネシウムを供給します。つまり、緑泥石は土壌中のマグネシウムの貯蔵庫としての役割を担っています。さらに、土壌中のpHや他の鉱物の影響を受けて緑泥石からマグネシウムが溶け出す速度が変化することも指摘されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカン栽培において「青い石が出る園地は良いミカンができる」という言い伝えがあります。この青い石は緑泥石を多く含む変成岩である「青石」のことです。緑泥石は保水性・排水性・通気性に優れており、ミカンの生育に必要なリン酸の供給源となるため、良質なミカン栽培に適した土壌となります。言い伝えは、経験的に緑泥石がもたらす土壌の利点を表しており、科学的根拠に基づいた先人の知恵と言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて黒雲母は単一の鉱物と考えられていましたが、現在ではマグネシウムを多く含む金雲母と鉄を多く含む鉄雲母の固溶体であることが分かっています。金雲母の化学組成はKMg3AlSi3O10(OH)2、鉄雲母はKFe3^2+AlSi3O10(OH,F)2です。金雲母は風化すると、緑泥石やバーミキュライトといった粘土鉱物へと変化します。つまり、金雲母の風化を理解することは粘土鉱物の理解を深めることに繋がります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒雲母の結晶構造は、ケイ酸の平面網状型重合体層間にAl、OH、Kが挟まれた構造をしています。Kは層間に位置し、2:1型粘土鉱物と類似していますが、黒雲母には水分子層が存在しません。2:1型粘土鉱物は層間にMⁿ⁺イオンと水分子を保持しており、これが保肥力に影響を与えると考えられています。水分子層の存在が黒雲母と2:1型粘土鉱物の大きな違いであり、その形成条件を理解することが重要です。そこで、粘土鉱物の構造と化学組成に関する文献を参考に、水分子層の形成メカニズムを詳しく調べていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒雲母は、フィロケイ酸と呼ばれる層状のケイ酸が特徴の鉱物です。2:1型の粘土鉱物に似た構造を持ち、ケイ酸が平面的に網目状に結合した「平面的網状型」構造をとります。この構造は、粘土鉱物の結晶構造モデルにおける四面体シートを上から見たものに似ています。黒雲母は、風化によって粘土鉱物に変成する過程で、その層構造が変化していくと考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉱物の風化速度は結晶構造に影響されます。単鎖構造のケイ酸塩鉱物(例:輝石)は複鎖構造(例:角閃石)よりも風化に弱く、複鎖構造はさらに重合が進んだ環状構造(例:石英)よりも風化に耐性があります。これは、重合が進むほどケイ酸イオンが安定し、風化による分解に抵抗するためです。そのため、角閃石は輝石やかんらん石よりも風化に強く、風化が進んでから比較的長い間、元の形態を保持できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蛇紋石は、かんらん石が水と反応して生成されるケイ酸塩鉱物です。化学的には1:1型粘土鉱物に分類されますが、その構造は異なる可能性があります。愛媛大学の研究では、蛇紋石の一種であるアンチゴライトの結晶構造が、Mg八面体とSi四面体が層状に重なっていることが判明しています。この構造は1:1粘土鉱物の構造に似ており、蛇紋石が1:1粘土鉱物として分類される理由を説明できる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

輝石はかんらん石よりもケイ酸の重合が進んだ構造を持っており、そのため風化しにくい。ケイ酸が一次元の直鎖状に並んでおり、その隙間に金属が配置されている。この構造では、金属が常に外側に露出しているように見えるが、ケイ酸塩鉱物では重合が進んだ構造ほど風化速度が遅くなることが知られている。つまり、輝石の金属溶脱はかんらん石よりも起こりにくい可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かんらん石は風化により、2価鉄が溶け出して水酸化鉄に変化する。また、ケイ酸も溶出し、重合して粘土鉱物に近づく。一次鉱物のかんらん石は二次鉱物として緑泥石を経てバーミキュライトになる。この反応では、かんらん石のアルミニウム以外の成分が溶脱し、ケイ酸は重合して粘土鉱物の形成に関与する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ケイ酸は、ケイ素と酸素で構成され、自然界では主に二酸化ケイ素(SiO2)の形で存在する。水に極わずか溶け、モノケイ酸として植物の根から吸収される。しかし、中性から弱酸性の溶液では、モノケイ酸同士が重合して大きな構造を形成する。この重合の仕方は、単鎖だけでなく複鎖など、多様な形をとる。造岩鉱物は、岩石を構成する鉱物で、ケイ酸を含有するものが多い。熱水やアルカリ性の環境では、ケイ酸塩が溶けやすくなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

珪藻土にはケイ酸が多く含まれ、多孔質構造で水分 retentionに優れています。このため、土壌改良材として使用することで、土壌水分保持力の向上と、ケイ酸の持続的溶出が期待されます。ケイ酸は植物の細胞壁の強化や病害抵抗性の向上に役立ち、特にイネ作では、倒伏防止や品質向上効果が期待できます。しかし、過剰に添加すると、土壌のアルカリ化や土壌養分の吸収阻害につながる可能性があります。珪藻土を土壌改良材として使用する場合は、土壌の性質や作物の種類に合わせて適切な量の添加が重要です。一般的には、土壌100kgあたり1~2kgの珪藻土を、耕起や移植時に混ぜ込む方法が推奨されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作でケイ酸を効かせるには、田に水を溜めた状態を保つことが重要です。ケイ素を含む鉱物が水に溶けてケイ酸イオンを放出するためには、大量の水が必要です。イネはケイ酸イオンを細胞に取り込み、細胞壁を強化して倒伏を防ぎます。田から水を抜く期間を短くすることで、ケイ酸イオンの溶出とイネの吸収が促進されます。中干し期間を削減する稲作法では、ケイ酸を利用することで草丈を抑制し、倒伏を防止する効果が期待できます。