/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、液肥や果物の文脈で言及される「ソルビトール」の正体に迫ります。ソルビトールは、グルコース(ブドウ糖)のアルデヒド基がヒドロキシ基に還元されて得られる「糖アルコール」の一種です。記事では、グルコースとソルビトールの化学構造を図解し、両者の違いを視覚的に解説。ナシなどの果実に含まれる天然成分であることも紹介し、「グルコースと比較してソルビトールである利点とは何か?」という問いで締めくくり、さらなる探求への興味を促しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、液肥や果物の文脈で言及される「ソルビトール」の正体に迫ります。ソルビトールは、グルコース(ブドウ糖)のアルデヒド基がヒドロキシ基に還元されて得られる「糖アルコール」の一種です。記事では、グルコースとソルビトールの化学構造を図解し、両者の違いを視覚的に解説。ナシなどの果実に含まれる天然成分であることも紹介し、「グルコースと比較してソルビトールである利点とは何か?」という問いで締めくくり、さらなる探求への興味を促しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「カリンポリフェノール」は、カリンがのど飴など薬効成分として利用される背景を深掘りしています。筆者は、以前触れたカリンの果肉の硬さに加え、ロッテの記事からカリンのポリフェノール含有量がリンゴの約20倍以上と非常に多いことを発見しました。この驚異的なポリフェノール量が引き起こす苦みや渋みが、果肉の硬さと相まって、カリンという果実のユニークな「不思議さ」を際立たせていると考察。具体的なカリンポリフェノールの化合物名については、現時点では特定されていないと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、含窒素香気物質「インドール」に続き、「アントラニル酸メチル」について深く掘り下げています。アントラニル酸メチルは、リンゴの必須フレーバーとされる、芳香族アミノ酸「アントラニル酸」とメタノールのエステルです。記事では、アントラニル酸が、一般的なアミノ酸とは異なる構造を持ちながらも、トリプトファンを合成するシキミ酸経路の中間化合物であることを解説。以前の記事で扱ったインドールもトリプトファン由来であることから、トリプトファンが香りの形成に重要な役割を果たす可能性を指摘します。さらに、トリプトファンがメラトニンやセロトニンといった精神関連ホルモンの前駆体であることから、その関連物質が良い香りとして認識される背景についても考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

梅干しが熟成するほど酸味が弱まるのは、化学反応によるものです。梅干しの酸味は、主成分であるクエン酸が凝縮されたものです。しかし、熟成期間中に塩分に強い酵母や乳酸菌が混入することがあり、これらがエタノールを生成します。

生成されたエタノールと梅のクエン酸がエステル化反応を起こし、酸味を持たない「クエン酸トリエチル」という化合物が生成されます。これにより、梅干し全体のクエン酸量が減少し、結果として酸味がまろやかになると考えられます。通常、梅干し作りで発酵は失敗とされますが、このエステル化は熟成過程で生じ、酸味を和らげる役割を果たすのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、モモなどの香気物質であるラクトンの合成、通称「ラクトン化」について解説しています。ラクトン化とは、脂肪酸のヒドロキシ基(-OH)とカルボキシ基(-COOH)が分子内で脱水縮合し、環状エステルを生成する反応と定義。エステル結合の具体例を挙げながら、ラクトンが環状構造を持つエステルであることを分かりやすく説明しています。しかし、単純な脂肪酸(デカン酸)にはヒドロキシ基がなく、ラクトン化は困難であると指摘。どのような脂肪酸がラクトン合成に関わるのかという疑問を提示し、今後の記事での詳細な解説を示唆する内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、テルペン系、エステル系に続く「芳香族系香気物質」に焦点を当てています。これらは、フェニルアラニンやチロシンなどの芳香族アミノ酸を出発物質として合成されます。代表例として、バニラの甘い香りのバニリン、アーモンドやアンズのような芳香のベンズアルデヒドとその関連化合物、味噌の香り成分であるフェニルエチルアルコールが挙げられます。奥深い芳香族系化合物の世界を解説。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、緑の香り(GLVs)の主要成分であるヘキサノールと有機酸のエステルについて掘り下げています。筆者は、香り化合物の命名規則から「酪酸ヘキシル」や「酢酸ヘキシル」の存在を調査。その結果、両化合物が実在し、共にフルーティーな香りを放つことが判明しました。特に「酢酸ヘキシル」はリンゴのような香りが特徴とされています。この発見は、様々な植物で合成される緑の香りが、将来的に収穫時に良い香りがする葉物野菜の栽培方法へと繋がる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬか嫌気ボカシ肥にEFポリマーを加えることで、EFポリマー由来のペクチンからメタノールが生成される可能性がある。このメタノールが酪酸とエステル化し、リンゴやパイナップルの香りの酪酸メチルが合成される可能性がある。酪酸メチルを合成する菌として酵母が考えられる。メタノールは大量摂取で失明の危険性があるが、ボカシ肥作りでは揮発するため過度な心配は不要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

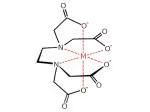

キレート作用を持つ有機酸について解説。アスコルビン酸(ビタミンC)のキレート能は限定的。キレート作用で有名なEDTAはカルボキシ基が金属イオンと結合する。キレート作用を持つ有機酸として、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、シュウ酸、フマル酸、コハク酸などが挙げられ、これらは複数個のカルボキシ基を持つ。アスコルビン酸も挙げられるが、キレート能は低い。比較的低分子で複数個のカルボキシ基を持つことがキレート作用を持つ有機酸の特徴と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田で使用される殺虫剤は、ウスバキトンボの幼虫(ヤゴ)に影響を与える可能性がある。しかし、具体的にどのような影響を与えるかはまだ明確になっていない。

一方で、ウスバキトンボは止水で産卵するため、水田の綺麗さは産卵に大きな影響を与えないと考えられる。

ただし、農薬が他のトンボのヤゴに影響を与えていることから、ウスバキトンボのヤゴにも何らかの影響がある可能性はある。

また、殺虫剤がジャンボタニシにも影響を与えない場合、殺虫剤がジャンボタニシの個体数を増やす要因となってしまい、問題になる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤゴと呼ばれるトンボの幼虫は、ジャンボタニシの稚貝を捕食することが明らかになった。トンボが田んぼに産卵することで、稲を食害しないウスバキトンボが増加し、ジャンボタニシの稚貝の個体数を抑えるという有益な生態系が形成されている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒシの実は、忍者が撒菱として使うだけでなく、非常食としても利用されていました。デンプンが豊富で、古くから救荒食として重宝されてきました。また、「胃腸をよくし、五臓を補い、暑を解き、消渇を止む」といった漢方的な効能も伝えられています。ヒシの外皮には、ユーゲイニンなどのポリフェノールが含まれており、糖尿病予防効果などが期待されますが、食用部分には含まれていない可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

平安時代以前に成立した日本書紀に、健康効果を期待してナシの栽培が推奨されたという記述がある。現代の研究でも、ナシに含まれるソルビトールという糖アルコールが便の軟化作用を持ち、独特の食感を持つ石細胞と共に便通改善効果があることが分かっている。ナシは古くから日本で栽培され、健康効果が期待されていたことがうかがえる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今回の記事では、ナシとリンゴの栄養成分比較において、リンゴに含まれるプロシアニジンがナシにはほとんどない可能性について論じています。ナシのポリフェノールはアルブチン、クロロゲン酸、カフェ酸で構成され、抗酸化作用やメラノサイド合成阻害作用を示すものの、プロシアニジンの有無は不明です。プロシアニジンは腸内環境改善効果などが期待されるため、もしナシに含まれていなければ、リンゴとの栄養価の差が生じると考えられます。今後は、ナシにおけるプロシアニジンの存在有無や、他の注目すべき栄養素について調査を進める必要があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ナシとリンゴの栄養価の違いについて解説しています。農林水産省のデータに基づき、ナシはリンゴと比べてビタミンAがなく、カリウムと葉酸が多い一方、食物繊維が少ないことが紹介されています。また、ナシの果皮や果肉の色とビタミンAの関係性についても疑問が提示されています。後半では、リンゴポリフェノールについては触れずに、今後の展開が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本におけるナシ栽培の歴史は古く、弥生時代の遺跡から種子が出土し、日本書紀にも記述があることから、少なくとも弥生時代には栽培が始まっていたと考えられています。

また、持統天皇の時代には五穀を補う作物として栽培が推奨されたという記録も残っています。これは、ワリンゴ渡来よりも前の時代であることから、日本で独自のナシ栽培が盛んに行われていたことが伺えます。

これらのことから、日本においてナシは古くから重要な果樹として位置づけられていたと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

清見タンゴールは、日本生まれの柑橘で、温州みかんとオレンジの交配種です。1949年に愛媛県で誕生し、1979年から本格的に栽培が始まりました。甘みと酸味のバランスが良く、ジューシーで濃厚な味わいが特徴です。名前は、開発者の田中長太郎氏が尊敬するミカン先生、清家重夫氏と宮本藤雄氏の頭文字から名付けられました。清見タンゴールの登場は、日本の柑橘業界に大きな影響を与え、現在も様々な品種改良の親として活躍しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴは平安中期に中国から渡来し「和リンゴ」として栽培されていました。明治時代に入ると西洋リンゴが導入され、現在のようなリンゴ栽培が盛んになりました。長野県飯綱町では、古くから栽培されていた「高坂リンゴ」という品種が現在も残っており、ジュースなどに加工されています。西洋リンゴの普及により、和リンゴはほとんど栽培されなくなりましたが、一部地域ではその伝統が守られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ポリフェノールとアミノ酸は、食品の加工や保存中に反応し、褐色物質(メラノイジン)を生成することがあります。この反応は、食品の色や風味に影響を与える可能性があります。ポリフェノールの種類や量、アミノ酸の種類、温度、pHなどの要因によって反応速度は異なります。褐変を防ぐ方法としては、加熱処理、pH調整、酸素遮断などが挙げられます。

(244文字)

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴが「百薬の長」と呼ばれる理由の続編。今回は、リンゴに豊富なポリフェノール(特にプロシアニジン)の驚くべき効果に焦点を当てています。一部のポリフェノールは腸で吸収されにくいものの、腸内細菌叢に直接影響を与え、改善を促進します。具体的には、肥満の人の腸内に多い菌や、脳に悪影響を与える菌の割合を減少させることが分かっています。これにより、肥満・糖尿病の改善や認知機能の向上に寄与する可能性が示唆され、リンゴの持つ多機能な健康効果が改めて強調されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロテインバーにEルチンを配合する目的は、運動後の疲労回復促進と抗酸化作用の付与です。

Eルチンはポリフェノールの一種で、ビタミンCの働きを助けることでコラーゲンの生成を促進し、血管や皮膚の健康維持に役立ちます。運動によって発生する活性酸素を除去する抗酸化作用も期待できます。

これらの効果から、Eルチンは運動後の疲労回復を早め、健康的な身体づくりをサポートする成分としてプロテインバーに配合されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

果実の熟成には、樹になっている間に熟す「成熟」と、収穫後に熟す「追熟」がある。また、熟成に伴い呼吸量が増加する「クリマクテリック型」と、そうでない「ノンクリマクテリック型」に分類される。リンゴなどクリマクテリック型は追熟する。一方、カンキツはノンクリマクテリック型だが、収穫後も酸味が変化するなど追熟の現象が見られる。これは呼吸量の増加以外のメカニズムが関係していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、中干しなし+レンゲ栽培をしている田んぼでジャンボタニシが減った可能性を考察しています。 ポイントは、土壌中の鉄分の酸化還元です。

①レンゲにより土壌中の有機物が増加

②春に土壌表面が急速に褐色化したことから、鉄分が酸化

③その後、潅水により鉄分が還元され土壌中に蓄積

この還元された鉄をジャンボタニシが摂取することで、農薬と同様の効果が生まれたと推測しています。そして、タンニン鉄が有効なのではないかと結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## ジャンボタニシ被害と対策に関する記事の要約(250字)

この記事では、田植え後のジャンボタニシ被害への対策について考察しています。筆者は、ジャンボタニシが稲をよじ登り損傷を与える様子を写真で示し、その深刻さを訴えています。

対策として、水深管理や冬の耕起による個体数抑制、捕獲などの方法が挙げられています。特に、田んぼに溝を掘り、ジャンボタニシを集めて一網打尽にする方法や、大きくなったジャンボタニシは冬を越せないため、田んぼの外からの侵入を防ぐ必要性が論じられています。

さらに、ジャンボタニシの生態や、過去に食用として輸入・養殖された歴史にも触れ、効果的な対策の必要性を訴えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのカスタムフィールドアドバンスドに、複数の値を管理できる「リストフィールド」が追加されました。記事投稿画面ではリスト形式で値を入力し、公開側ではul/liタグで出力できます。

特徴的なのはテンプレートへの記述方法です。通常のフィールドと異なり、 `cms:id="{フィールドID}_list"` で囲んだ部分が繰り返し出力となり、繰り返しの中では `cms:id="value"` で各値を出力します。

このアップデートを含むパッケージは、サイトー開発のSOY CMS公式サイトからダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、昆虫と植物の共進化を研究する中で、ドングリの種子散布方法に疑問を抱いた。果実によって効率的に種子を散布する植物が多い中、ドングリは毒を持ちながらも動物に食べられることを前提としている。これは、果実形成を行う植物よりも古い種である可能性を示唆する。しかし、系統図ではバラ目やウリ目といった果実形成植物と近い関係にあることが判明し、更なる疑問が生じた。ドングリの戦略には、種子を食べられることによるメリットが隠されていると考えられ、森の生態系理解において重要な鍵となるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ジャンボタニシ対策には生態の理解が重要。徳島市は椿油かすの使用を控えるよう注意喚起している。ジャンボタニシは乾燥に強く、秋にはグリセロールを蓄積して耐寒性を上げるが、-3℃でほぼ死滅する。ただし、レンゲ栽培による地温上昇で越冬する可能性も懸念される。レンゲの根の作用で地温が上がり、ジャンボタニシの越冬場所を提供してしまうかもしれない。理想は、緑肥によってジャンボタニシの越冬場所をなくすことだが、乾燥状態のジャンボタニシに椿油かすのサポニンを摂取させるタイミングが課題となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高槻の水田でジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)を発見。その駆除法として、天敵、トラップ、農薬の他、フルボ酸でイネを強化し食害を防ぐ方法や、水管理を徹底しジャンボタニシに除草をさせる方法が挙げられている。中でも注目されている農薬はリン酸第二鉄で、タニシに摂食障害を引き起こし、稲の肥料にもなるため初期生育に有効。つまり、土作りを徹底し、初期生育にリン酸第二鉄を与え、水管理を徹底することが重要。温暖化の影響で越冬生存率が増加しているため、対策の必要性が高まっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の養分転流において、葉などの光合成を行う器官をソース、果実などの貯蔵器官をシンクと呼ぶ。ソースからシンクへの養分転流は、シンクでサイトカイニンがショ糖を分解し糖濃度を高めることで促進される。しかし、転流開始時はソースの養分濃度の方が高く、シンクへの転流がどのように始まるのかは疑問が残る。浸透圧を利用した転流機構があると考えられているが、初期段階の濃度差をどのように克服しているのかは未解明で、植物の巧妙なメカニズムの解明が待たれる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、花蜜で昆虫を誘引し受粉を媒介させる。花蜜の量は、植物と昆虫の共進化の産物である。花蜜が多すぎると昆虫は一輪で満足し、少なすぎると他の花へ移動してしまう。サクラは一輪あたり30mg以上の蜜を生成する一方、リンゴは2mg程度である。サクラは一度に多くの花を咲かせるが、リンゴは時間差で開花する。この違いを理解することで、ハチミツの質向上に繋がるヒントが得られるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蜂蜜の美味しさの要因を考察する記事。蜜源植物の種類による影響が考えられるが、地域性も重要。蜂蜜の成分は水分を除くと糖類が75~80%、灰分が0.03~0.9%内外で、その他ビタミン類、アミノ酸、ポリフェノール等を含む。味に大きく影響するのは糖類で、種類によって含有量に違いがある。蜂蜜の種類によって、フルクトース、グルコース、スクロースなどの糖の含有量が異なり、これが味の違いに繋がると考えられる。今後の記事では糖の甘味度にも触れる予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

紅茶の製造は、酵素的褐変と呼ばれる化学反応を利用しています。茶葉を損傷することで、カテキンと酵素(フェノールオキシダーゼ)が反応し、紅茶特有の色や香りの成分であるテアフラビン(カテキンの二量体)が生成されます。この過程は、リンゴの切り口が褐色になる現象と同じです。緑茶は加熱処理によって酵素を失活させますが、紅茶は酵素の働きを活かして熟成させます。そのため、適切に保管すれば、ワインのように熟成が進み、紅茶の価値が高まると言われています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リンゴペクチンオリゴ糖の整腸作用に関する研究では、ラットを用いてオリゴ糖の効果を検証しています。結果、ペクチンオリゴ糖は盲腸内菌叢においてビフィズス菌を増加させ、有害菌であるクロストリジウム属菌を減少させることが確認されました。 特に重合度が低いオリゴ糖ほど、ビフィズス菌増殖効果が高い傾向が見られました。さらに、ペクチンオリゴ糖は糞便中の有機酸濃度を上昇させ、pHを低下させることで腸内環境を改善する効果も示唆されました。これらの結果から、リンゴペクチンオリゴ糖はプレバイオティクスとして有用であり、整腸作用を通じて健康増進に寄与する可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

発根は植物の生育に不可欠なプロセスで、複雑なメカニズムによって制御されています。オーキシンは主要な発根促進ホルモンであり、細胞分裂と伸長を促進することで根の形成を誘導します。サイトカイニンはオーキシンの作用を抑制する傾向があり、両者のバランスが重要です。エチレンは側根形成を促進し、傷害からの回復に関与します。アブシジン酸はストレス条件下で根の成長を抑制しますが、乾燥耐性獲得には重要です。ジベレリンは根の伸長を促進する一方、高濃度では抑制的に働きます。ブラシノステロイドは細胞分裂と伸長を促進し、根の成長をサポートします。環境要因も発根に影響を与え、適切な温度、水分、酸素が不可欠です。これらの要因が複雑に相互作用することで、植物の発根が制御されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

C4植物はCO2濃縮メカニズムにより高い光合成速度を達成する。CO2は葉肉細胞で炭酸脱水酵素(CA)の働きで炭酸水素イオンに変換され、リンゴ酸として貯蔵される。このCO2濃縮により、光合成の律速となるCO2不足を解消する。CAは亜鉛を含む金属酵素で、CO2と水の反応を促進する役割を持つ。C4植物のソルガムを緑肥として利用する場合、亜鉛の供給がC4回路の効率、ひいては植物の生育に影響を与える可能性がある。この亜鉛の重要性は、畑作の持続可能性を考える上で重要な要素となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの落葉の分解遅延に関する考察を、好調な木の根元に生えたキノコの観察を通して行っている。好調な木には牛糞堆肥が施用され、その下にキノコが生えていた。キノコ周辺の落葉は分解が進んでいたが、全ての好調な木にキノコがあったわけではないため、相関関係は不明。

牛糞堆肥は落葉分解菌(白色腐朽菌)に悪影響を与えるという説がある一方、キノコの存在は外部からの腐朽菌の持ち込みを示唆する。ハウスの密閉性向上により菌類生態系の単一化が落葉分解遅延の原因ではないかと推測。

落葉分解促進策として、木質堆肥で落葉を覆う方法や、シロクローバの併用を提案。シロクローバは土壌物理性を向上させる効果があり、リンゴ園の事例を参考に挙げている。また、牛糞堆肥と落葉分解の関係性について、別の記事への参照を促している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

C4型光合成は、高温乾燥環境に適応した光合成の仕組みである。通常のC3型光合成では、高温時に気孔を閉じ二酸化炭素の取り込みが制限されるため光合成速度が低下する。しかしC4植物は、葉肉細胞で二酸化炭素を濃縮し、維管束鞘細胞でカルビン回路を行うことで、高温時でも効率的に光合成を行う。二酸化炭素濃縮にはエネルギーが必要となるため、低温・弱光下ではC3植物より効率が落ちる。トウモロコシやサトウキビなどがC4植物の代表例である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸性土壌で問題となるアルミニウム毒性に対し、植物は様々な耐性機構を持つ。岡山大学の研究では、コムギがリンゴ酸輸送体(ALMT)を用いてリンゴ酸を分泌し、アルミニウムをキレート化することで無毒化していることを示している。しかし、全ての植物が同じ機構を持つわけではない。Nature Geneticsに掲載された研究では、ソルガムがクエン酸排出輸送体(MATE)を用いてクエン酸を分泌し、アルミニウムを無毒化していることが明らかになった。このクエン酸によるアルミニウム無毒化は、ソルガムの酸性土壌への適応に大きく貢献していると考えられる。この知見は、酸性土壌での作物栽培に役立つ可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野県にある名勝・天龍峡を訪れた筆者は、中央構造線の見学後に立ち寄った。天竜川が生み出した渓谷である天龍峡は、水害が多い暴れ川として知られる一方で、様々な産業にも貢献してきた。筆者はNHK「ブラタモリ」の黒部ダムの回で渓谷形成の条件を学んでおり、両岸が固く同じ硬さの場合に谷間が狭く削られることを知っていた。そこで、天龍峡の渓谷の始まりを観察し、上流の広い川幅から急に狭くなり、両岸が急斜面になっていることに注目した。地質については次回に持ち越している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

長野のリンゴ農園で、管理されたリンゴの木とシロクローバに目が留まった。リンゴは収穫しやすい高さに剪定され、農家の配慮が感じられた。足元にはシロクローバが広がり、窒素固定などの利点がありつつも、畑では匍匐性のため嫌われる。しかし、背が低く他の雑草を抑える効果もあるため、リンゴ農園のような環境では有用である。このシロクローバは意図的に育てられているのか疑問に思った。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都大学の生協前にある鞠のような桜は、八重咲きで、花が集まって咲く様子が鞠に似ている。去年撮影したこの桜は、今年の天候の関係で満開はもう少し先になりそうだが、桜の季節の到来は確実だ。花房の上部からは未熟な葉が出ており、薄い色のリンゴのような果実にも見える。桜とリンゴは同じバラ科であり、桜がリンゴに憧れているという想像も膨らむ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

く溶性は、根から分泌される有機酸で肥料の石灰が溶けて効く性質のことです。栽培中旬に根からの酸が増えるため、く溶性の肥料はジワジワと効きます。また、炭酸石灰などのく溶性成分は、栽培中に根からの酸で土壌が酸性に傾くのを中和する役割があります。