/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワの種子が成熟した。重力散布では種子の拡散が考えられず、町中に自生しているのは不思議だ。

そこで、種子の休眠性の高さや、鳥による種子運搬が考えられる。アカメガシワの種子は鳥にとって無害であることが以前に判明している。

アカメガシワは、種子の拡散方法が明確でない不思議な植物である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワの種子が成熟した。重力散布では種子の拡散が考えられず、町中に自生しているのは不思議だ。

そこで、種子の休眠性の高さや、鳥による種子運搬が考えられる。アカメガシワの種子は鳥にとって無害であることが以前に判明している。

アカメガシワは、種子の拡散方法が明確でない不思議な植物である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、特に書くことがないため、日頃から観察しているアカメガシワの雌株の様子を写真付きで紹介しています。写真は、隣接する雄株の花粉で受粉したと思われる雌花の子房が膨らみ始めた様子を捉えています。筆者は、この膨らみが種子へと成長する過程を楽しみに観察しているようです。過去の記事へのリンクからは、雄株と雌株が隣り合って生育している様子を確認できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

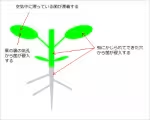

筆者は、雌雄異株のアカメガシワの雌株が非常に少ないことに疑問を抱き、観察を続けています。雄株が多い理由は不明ですが、昆虫に蜜や花粉を提供することで生態系維持に役立っている可能性を考察しています。

その後、新たな雌株を発見しますが、そのすぐ近くに雄株の枝が入り込み、雄花を咲かせている様子を観察しました。このようなケースは珍しく、今後の観察を通してアカメガシワの生態を深く理解できる貴重な発見となりました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカンの花芽形成は冬期のジベレリン処理で抑制されるが、その理由は花芽分化にある。花芽分化は冬期に起こり、枝に蓄積されたデンプン量に影響される。ジベレリンは栄養成長を促進しデンプン消費を促すため、結果的に花芽分化を抑制すると考えられる。一方、7~9月の乾燥ストレスはデンプン蓄積を促し花芽分化を増加させる。つまり、土壌の保水性改善による乾燥ストレスの軽減は、ジベレリン同様、花芽形成抑制につながる可能性がある。しかし、ミカンの栽培地では肥料運搬や土壌改良が難しいのが現状である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウンシュウミカンの苦味軽減は、種無し性と関係があります。種子に多い苦味成分リモニンは、ウンシュウミカンが持つ高度な雄性・雌性不稔性と高い単為結果性により減少しました。つまり、受粉しなくても果実が大きくなる性質のため、種子ができずリモニンも少ないのです。これは、ジベレリンという植物ホルモンが関与している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

花粉症は、スギの非効率な受粉システムが原因で、多くの人が苦しんでいます。戦後の植林政策が裏目に出て、木材価格の低迷や管理の難しさから、スギ林は放置され、花粉症による経済損失は2860億円にも上ります。国産材の利用も、安価な輸入木材を使ったツーバイフォー工法の普及により、進んでいません。根本的な解決策がない中、抗ヒスタミン薬に頼らざるを得ない状況ですが、食事で症状を緩和できる可能性を探る必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シラカシとアラカシのドングリの熟す時期の違いについて観察した記事です。シラカシのドングリは8月下旬には落下間近な状態まで色づいていましたが、アラカシのドングリはまだ色づき始めたばかりでした。どちらも受粉した年に熟して落下するタイプですが、アラカシの方が熟すのに時間がかかるようです。筆者は、アラカシが寒くなるギリギリまで熟すのを待つ戦略が、他のカシとの生存競争において有利に働いているのではないかと推測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

栗拾いに行った著者は、栗の生態について疑問を抱く。栗はクヌギやアベマキと同じブナ科で落葉広葉樹だが、ドングリができるまでの期間が1年と短い。また、タンニンを含まず動物に食べられやすいにも関わらず、なぜ素早く堅果を形成するのか?毬の役割は?さらに、栗の木は他の木に比べて葉の黄化が早く、生産コストが高いのか?と考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

耕作放棄された田んぼに、ひときわ目立つ黄色い花が咲きました。おそらくカボチャの花で、食品残渣のこぼれ種から発芽したと思われます。周囲は背の低い草が生い茂り、小さな昆虫にとっては花にたどり着くのも容易ではありません。人里離れたこの場所で、果たしてハチなどの花粉媒介者は現れ、受粉は成功するのでしょうか? 写真は、そんな疑問を抱かせる風景を切り取っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米の田んぼに、ナズナが大量に種を落とした。ナズナの種は夏期の稲作時に大半が死滅すると言われているが、今年は中干し無しの稲作だったため、例年より多くのナズナが発芽した。中干し無しの環境がナズナの種の生存に影響を与えた可能性があり、酸素不足や温度変化の抑制が休眠打破を妨げた可能性が考えられる。もし稲作の中後期にナズナの種が死滅するなら、イネにリン酸や微量要素を供給してくれるので有益である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

3月下旬に、既に綿毛を形成したノゲシを見つけ、その早さに驚いたという内容です。筆者は、先日まで肌寒く、花粉を媒介する昆虫も少なかったことから、ノゲシの繁殖の仕組みに興味を持ちました。ノゲシは、身近でありながら、進化の過程で生き残った興味深い生態を持つキク科植物の一例として挙げられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

毎日散歩する道端に、突如シロバナタンポポが三株現れ、筆者はその由来に興味を抱いた。シロバナタンポポは在来種のカンサイタンポポを親に持つ雑種で、白い花弁は花弁が脱色して透明になった状態である。

シロバナタンポポは、他の在来種と異なり単為生殖を行う。これは花粉による受粉を必要とせず繁殖できるため、繁殖力が旺盛である。

外来種のセイヨウタンポポが蔓延る中で、シロバナタンポポは単為生殖によって個体数を増やした可能性があり、興味深い事例と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

セイヨウタンポポは在来タンポポに比べて、開花時期が早く、昆虫による受粉を必要としないため、先に結実して種を落とすことができる。また、秋にも開花するため、種子生産の回数も多い。これらの繁殖力の差が、在来タンポポの生育域を奪う要因の一つとなっている。セイヨウタンポポは、受粉や開花時期といった繁殖戦略の巧みさによって、在来種との競争を有利に進めていると言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

硫酸塩系肥料を継続使用すると、土壌に硫酸イオンが蓄積し、ミネラルバランスが崩れて生育が悪くなる問題がある。これを解決するには、硫酸イオンを吸収するアブラナ科の緑肥が有効である。アブラナ科は硫酸イオンを多く吸収する性質があり、肥料分の少ない土壌でも生育できる。硫酸塩系肥料の残留で生育が悪化した土壌にアブラナ科緑肥を栽培することで、硫酸イオン吸収による土壌環境改善効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

とあるマメのアレロケミカルの話は、インゲンマメが害虫から身を守るために、様々な化学物質を使って複雑な戦略をとっていることを解説しています。

まず、ハダニに襲われると、インゲンマメは葉から香りを出し、ハダニの天敵であるカブリダニを呼び寄せます。さらに、この香りは周りのインゲンマメにも伝わり、防御を促します。

しかし、この香りは別の害虫であるナミハダニには効果がなく、むしろ誘引してしまうという欠点があります。

このように、インゲンマメは生き残るため、多様な化学物質を駆使して複雑な戦いを繰り広げているのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネナシカズラはアサガオに似た果実を形成し、受粉・種子形成により宿主から多大な養分を奪う。寄生された植物は葉が紅色に変色し、光合成を抑えていると考えられる。これは、ネナシカズラに亜鉛などの要素を奪われた結果、活性酸素の除去が困難になるためと推測される。寄生されていない同種の葉は緑色を保っており、ネナシカズラの寄生が宿主植物に深刻な影響を与えることがわかる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、長年探していたダイズの原種「ツルマメ」らしき植物を発見しました。つる状に伸びる茎、ヌスビトハギに似た小葉、そして枝豆の莢を小さくしたような莢を確認。これらの特徴から、発見した植物がツルマメである可能性が高いと推測しています。特に、非常に小さな花にはコハナバチが受粉に関与する可能性を示唆。ツルマメであれば、過去記事で触れた豆の色をこの目で確認したいという強い願望があり、熟した莢が見つかるまで今後も継続して観察を続ける意向です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの播種は稲刈り直後が最適。遅れるとレンゲの生育不良に繋がり、緑肥効果や雑草抑制効果が低下する。稲刈り後、圃場が乾かないうちに速やかに播種することで、レンゲは水分を確保し発芽が促進される。特に晩生品種の収穫後は、播種時期が遅くなりやすい為、素早い作業が重要となる。

播種方法は、散播が一般的だが、湛水状態での散播は発芽率が低下するため、田を落水させてから行う。覆土は不要だが、鳥害対策として軽く土をかける場合もある。播種量は10aあたり4kgが目安。

レンゲ栽培は、化学肥料の使用量削減、土壌改良、雑草抑制などの効果があり、持続可能な農業を目指す上で重要な役割を果たす。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

基肥リン酸の効用は、発根促進とされてきたが、必ずしもそうではない。リン酸は土壌中で不溶化しやすく、植物が吸収できる形態は限られる。土壌pHが低いと鉄やアルミニウムと結合し、高いとカルシウムと結合して不溶化するため、施肥しても利用効率は低い。

リン酸が初期生育を促進するのは、土壌のリン酸が少ないため、施肥により一時的に増えることで、菌根菌の繁殖が抑制されるためである。菌根菌は植物と共生しリン酸供給を助けるが、その形成にはエネルギーが必要となる。リン酸が豊富な初期生育期は菌根菌形成を抑制することでエネルギーを節約し、成長を優先できる。つまり、リン酸施肥による発根促進効果の根拠は薄弱であり、菌根菌との共生関係を阻害する可能性もある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

出穂した稲の籾の一部が黒ずんでいる現象が観察され、その原因を探っている。黒ずみは、8月中旬の長雨による冷害の影響と考えられる。周辺の田んぼでも同様の現象が見られるため、中干し不足の影響は低いと推測。冷害の種類として、定植初期の低温が影響する遅延型冷害、出穂後の低温が影響する障害型冷害、そして両者が混合した混合型冷害がある。黒ずんだ籾が膨らむかどうか、また黒ずみが遮光によるアントシアニンの蓄積によるものかなど、更なる調査が必要。追記として、長雨による穂いもちの可能性も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シラカシの小さなドングリは枝の先端にできつつある。一方、以前観察したアベマキの大きなドングリは枝の途中についていた。シラカシのドングリは受粉後一年以内に、アベマキは翌年に形成される。この違いから、アベマキではドングリ形成中に枝が伸長し、結果的に枝の途中にドングリがつくのではないかと推測される。来年の開花時期には雌花の位置を詳しく観察する予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アベマキと思われる木のドングリの付き方について考察している。ドングリは枝の先端ではなく、少し下の部分にしか見られない。4月に撮影した開花時の写真では、枝全体に花が付いていたため、ドングリの少なさが疑問となっている。

考えられる原因として、マテバシイのように雌花の開花に無駄が多い、雌花自体の開花量が少ない、もしくは受粉後に枝が伸長したため、昨年の雌花の位置と今年のドングリの位置がずれている、などが挙げられている。

結論を出すには、来年の開花時期に雌花の位置を確認する必要がある。木の成長は観察に時間がかかるため、勉強が大変だと締めくくっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの栽培で重要なのは、開花時期の調整と種子生産量の確保です。開花時期は、圃場の土壌環境や播種時期によって異なり、過湿や酸性土壌では生育不良に陥りやすいです。また、開花が早すぎると収穫物への混入、遅すぎると種子生産が不十分になるため、適切な播種時期の選定が重要となります。さらに、レンゲは他家受粉のため、ミツバチなどの送粉昆虫の活動が不可欠です。開花期間中の天候や周辺環境にも注意し、昆虫の活動を促進することで、十分な種子生産と緑肥効果を期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マテバシイのドングリの付き方は、未成熟の雌花が多く、また、隣接した実同士が成長を阻害し合うなど無駄が多い。一方、近縁のスダジイは、すべての雌花がしっかりと殻斗を形成し、無駄なく結実する。さらに、スダジイの実は葉に覆われ、発見しにくい。系統的に古いマテバシイの非効率な結実方法は、昆虫による受粉効率や、雌花同士の成長抑制によるものか考察される。進化したスダジイでは、雌花の配置が最適化され、このような制御が不要になったと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クリの雌花に関する記録として、1週間前の写真を投稿。クリの花の終盤に改めて観察したところ、開花直後には気づかなかった雌花を発見し、その写真を掲載している。以前の認識では、ブナ科の風媒花と同様に雄花と雌花が離れていると考えていたが、クリの花はカシなどとは異なる展開パターンを持つことを知り、その違いに驚いている。同じ科でも花の咲き方がこれほど異なるとはと、自身の観察眼の未熟さを痛感した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

歩道にあるクスノキの花が甘い香りを漂わせている。この木は街路樹としては大きいため、道路ができる前から存在していたかもしれない。クスノキは巨木になることで知られ、近くには同じく開花中のシイノキもあるが、花の量はクスノキの方が少ない。少ない花で適切に受粉できているのか疑問に思い、観察したところ実がついていたため、何らかの昆虫が訪れているはずだと推測。クスノキ特有の香りが昆虫を誘引していると考えられ、花が少ないながらも受粉を成功させているようだ。この香りと受粉の関係には重要な知見がありそうなので、さらに調べてみたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

該当記事「広葉樹の森を眺めてみて」は存在しないため要約できません。本文の内容を250文字で要約します。

引っ越し3年目の筆者は、毎日通る道にあるシイの木の開花を心待ちにしている。昨年は意識していなかったため開花時期を覚えていないが、スダジイらしきドングリを拾ったことから受粉はしていたはずだ。今年は開花の様子を観察し、送粉に関する知見を深めたいと考えている。木は開花直前の段階で、筆者は意識を向けることで見えてくるものがあると実感している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桜の葉の下にサクランボができており、開花から結実までの速さに驚いている。通常、桜の開花と結実は同年に起こる。受粉から2ヶ月以内で実と種ができるのはすごいことで、ブナ科のドングリと比較するとその速さが際立つ。ドングリは早くても受粉した年の秋に発芽する種ができ、大半は翌年の秋に実る。桜の結実の速さを見ると、なぜドングリは長い時間をかけて実をつけるのか疑問に思う。長い時間をかけても、ブナ科の種子の生存率は桜と大差ないと思われる。結実の様子を観察することで、新たな発見があるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

林縁のアベマキ(?)とアラカシ(?)は風媒花で、尾状の花序を垂らし、風で花粉を飛ばす。特にアベマキ(?)は枝がよく揺れ、花粉散布に有利な様子。一方、森林内部のシイ属は虫媒花。これは、林縁の乾燥しやすい強風環境と、森林内部の湿潤で穏やかな環境の違いに適応した結果と考えられる。つまり、風の強い林縁では風媒が、風が弱い森林内部では虫媒が有利となり、進化に影響を与えた可能性がある。これは、虫媒花から風媒花への進化と類似しており、環境への適応が植物の受粉方法を決定づける重要な要因であることを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

里山で出会ったロゼット状の草は、花の上に葉が展開する珍しい形をしていました。図鑑で調べた結果、シソ科のキランソウの可能性が高いことが分かりました。キランソウは「地獄の釜の蓋」という異名を持ち、優れた薬草として知られています。

薬効成分はフラボノイドとステロイドで、フラボノイドはルテオリンという成分です。ルテオリンはアーティチョークにも含まれる成分で、抗酸化作用などが期待されます。ステロイド成分のシアステロンは上皮成長因子受容体(EGFR)の阻害作用があるとされています。

一見何気ない草にも、様々な薬効成分が含まれており、里山の豊かな生態系と知見の宝庫であることを改めて実感しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スズメノエンドウは、近縁種のカラスノエンドウ同様、つぼみ受粉を行う。つぼみ受粉は、ホトケノザの閉鎖花のように昆虫を介さず結実できるため、送粉者が不在でも繁殖可能。これは、撹乱の多い畑や森林の外側のような、送粉昆虫が少ない環境で生育域を広げるのに有利となる。森林の端では、木々に覆われる前に外側へ進出しなければならないため、スズメノエンドウやホトケノザのような植物は、つぼみ受粉という機能を獲得したと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スズメノエンドウの小さな白い花は、どんな昆虫を呼ぶのかという疑問が提示されています。カラスノエンドウより小型で、マメ科特有の複雑な花の形を持つにも関わらず、花が小さいためコハナバチには適さない可能性が指摘されています。ハバチの可能性も検討されていますが、ハバチが受粉に関与するかは不明です。さらに、花の色が白であることも、訪れる昆虫の種類を特定する上で謎を深めています。記事では、人間の目には白く見えても、昆虫には異なる色として認識される可能性があることが示唆されています。つまり、スズメノエンドウの花の白は、特定の昆虫を誘引するための戦略かもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スミレの見分け方について、図鑑を参考に花茎の途中に葉があるか否かで絞り込めることを紹介。無ければスミレかアカネスミレ、あればアオイスミレ等に分類される。

以前撮影したスミレは、花茎に葉がなかったためアカネスミレの可能性が高まった。

更に葉の形状でも見分けられるが、今回はここまで。

最後に、茎に葉がある/なしは進化の過程でどちらが先なのか考察し、植物の進化について理解を深める糸口になると締めくくっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ホトケノザには、唇形花と呼ばれる一般的な花と、蕾のまま結実する閉鎖花が存在する。閉鎖花は、寒い時期に虫による受粉が難しい場合でも確実に種子を残すための自家受粉の仕組みと考えられる。しかし、唇形花だけの株も存在し、その理由は不明。気温に反応する酵素の働きで開花形態が変化する可能性が示唆されている。今後の観察で、気温上昇に伴い閉鎖花の数が減少するのか、また写真の蕾が本当に閉鎖花なのかを確認する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

寒空の下、開花したホトケノザに小さな虫が訪れていた。数日前の暖かさで開花したものの、まだ寒い2月。受粉する虫はいるのだろうか? 観察していると小さな虫が花の周りを飛び回っていた。受粉に関わっている可能性がある。写真に収めるため、虫が止まるのを待った。ハバチのような虫だった。後で考えると、花を分解して受粉の有無を確認すればよかった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナ科樹木の風媒花と虫媒花に着目し、森林内での棲み分けと進化の過程について考察している。風媒花の樹木は林縁に、虫媒花は奥地に分布する傾向がある。コナラ属など一部は風媒花だが、シイ属やクリ属は虫媒花である。林縁は昆虫が多いにも関わらず風媒花が存在するのはなぜか、風媒花から虫媒花への進化、あるいはその逆の退化が起こっているのかを疑問として提示。さらに、風媒花による花粉散布が他の植物の生育に影響する可能性にも触れている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マテバシイの殻斗にある瘤状のものは、受精しなかった雌花に由来する。マテバシイは一つの花序に複数の雄花と雌花が密集する。ドングリは受精した雌花の子房が成熟したもので、殻斗はそれを保護する器官。一つの花序で受精した雌花が一つだけの場合は、他の未受精の雌花の殻斗が融合し、瘤状になる。つまり、瘤はドングリにならなかった殻斗の痕跡である。ブナ科の花は独特の構造を持つため、今後の観察が楽しみである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端のヨモギの花茎に、緑ではない箇所があり、開花していると考えられる。花弁は見当たらず、雌しべらしきものが見える。図鑑によると、ヨモギは風媒花で、虫媒花から進化した。乾燥した昆虫の少ない環境に適応するため、目立つ花弁をなくしたという。写真の紫色の部分は、花弁の名残かもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオは昼にしぼむため花粉は白、ヒルガオは昼も咲くため紫外線対策で花粉は黄色と予想。アサガオの花粉は予想通り白だったが、ヒルガオも白かった。紫外線対策の色素は人目には無色のもあるため、ブラックライトがあれば判別できるかもしれないが、今回はここまで。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、ハナバチが横向きや下向きの花を好むという記述から、オニアザミの花の向きについて考察している。一般的にアザミは筒状の集合花で、チョウやハナバチが訪れる。しかし、オニアザミは花が大きく重いため下向きになり、チョウは蜜を吸えなくなる可能性がある。つまり、花の向きが送粉する昆虫の選択性に関わっているのではないかと推測している。筆者は、大型で下向きの花を持つオニアザミには、どのような昆虫が送粉に関わっているのか疑問を投げかけている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プロポリスは、ミツバチが植物の新芽や樹液から集めた樹脂混合物で、巣の隙間を埋めたり、補強、抗菌・抗酸化のために使われます。成分は樹脂、バルサム、精油、ワックス、花粉など多様で、産地や季節によって組成が変化します。人間は健康食品やサプリメントとして利用し、抗菌、抗炎症、抗酸化、免疫賦活などの効果が期待されていますが、科学的根拠は限定的です。また、アレルギー反応を起こす可能性もあるため注意が必要です。プロポリスはミツバチにとって巣の衛生と安全を維持する重要な役割を果たしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蝶が好む花の特徴は、赤橙色系でラッパ型、突き出た蕊と粘着性のある花粉、甘い香りと薄い蜜を持つ。薄い蜜は蝶の口吻が詰まるのを防ぐため。ミツバチもこれらの花から蜜を集め、巣で濃縮・貯蔵する。ツツジも蝶好みの花だが、ツツジ蜜のハチミツはあまり見かけない。蜜の薄さが関係している可能性がある。アザミも蝶が好むため、同様に蜜が薄いかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

開花前提のレンゲ栽培は、開花で多くの養分が消費・持ち去られるため、事前の土作りが重要。レンゲは多花粉型蜜源で、ミツバチが花粉を大量に持ち去るため、特に亜鉛の喪失に注意。前作の米も花粉を生成し、一部はミツバチによって持ち去られるため、土壌への負担は大きい。水田へのミネラル供給は地域差があり、不明確。耕作放棄地でのレンゲ栽培は、放棄理由が収量低下の場合、蜂蜜の品質に期待できない。つまり、レンゲ栽培、特に開花させる場合は、土壌の養分、特に亜鉛を意識した土作りが必須となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は庭にチョウを呼ぶため、アザミの種を集めている。しかし、アザミは種が熟すとすぐに飛散し、また雌雄異熟のため種採集が難しい。そこで新たな群生地を探し、傾斜地で群生を発見。中には白いアザミがあり、シロバナノアザミか、色素欠損の変異体ではないかと推測している。白い花を見ると、学生時代に教授から変異原で花の色が白くなると教わったことを思い出した。シロバナノアザミの種も欲しいが、周辺の花と異なる色で受粉できるのか疑問に思い、「花とミツバチの共進化、花の色」の記事を思い出した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、北海道の養蜂における蜜源としてアザミに着目し、近隣の広葉樹林でアザミの群生を発見した。多くのハチやチョウが訪れる様子から、良質な蜜源である可能性を感じている。アザミはキク科の頭状花序で、多数の筒状花が集まっている。各々の花は雄性期と雌性期を持つ性転換を行い、虫が花にとまると花粉が吹き出し、その後雌しべが露出する仕組みを持つ。受粉後、雌しべは周りの花びらより短くなる。筆者はアザミの種も採取し、今後の観察を続けるようだ。以前の記事では、クマバチが藤棚の周りを飛び交う様子が観察され、藤も重要な蜜源植物として認識されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

NHK for Schoolの「たくみな受粉 アザミの秘密」によると、アザミは雄性先熟という性質を持ち、雄しべが先に成熟し花粉を出し、その後雌しべが成熟します。アザミの花の筒の中には雄しべが筒状に集まっており、その中を雌しべが伸びて花粉を押し上げます。 昆虫が花を訪れると、この筒に触れて花粉が押し出され、昆虫の体に付着します。 その後、雌しべが成熟し、先端が2つに割れて受粉可能になります。 この仕組みにより、自家受粉を避け、他のアザミの花粉で受粉する確率を高めています。 番組では、マルハナバチが訪れ、花粉を媒介する様子が観察されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の在来タンポポが多い場所で、外来タンポポを探したところ、石垣の下にガク片が反り返った外来タンポポを発見。外来タンポポは3倍体で単為生殖するため、雌蕊の状態が気になった著者は接写で観察。すると、雌蕊の先端に花粉が付着していた。単為生殖は花粉か卵細胞の減数分裂の失敗が原因となるが、どちらかは記憶があいまいな様子。前記事に引き続きタンポポを観察し、在来種と外来種の生息状況の違いに着目している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の道端で咲いていた在来種のタンポポを観察した。萼片が反り返っていないことから在来種と判断し、受粉の有無を確認するため雌蕊を接写で観察した。タンポポは集合花であり、過去に花数を数えた学生時代の実習を思い出した。写真から、雌蕊には既に花粉がべっとり付着していたため、何らかの昆虫が蜜を吸いに訪れたと推測した。過去にシロバナタンポポを観察した記事にも触れられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シャガの花に昆虫が集まっている様子が観察され、花構造を調べたところ、雄蕊は花弁中央にあり、雌蕊は花弁の先端付近にあることが判明した。

しかし、シャガは3倍体で、受粉しても種子を作ることができない。にもかかわらず、花蜜を分泌しており、昆虫を誘引していた。これは、受粉の必要がなくとも、昆虫との関わりが何らかの利点をもたらしている可能性がある。昆虫がシャガに集まることで、受粉以外の役割、例えば花粉や種子の散布に貢献しているのかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲの栽培において、アルファルファタコゾウムシは主要な害虫となる。成虫はレンゲの葉を食害し、幼虫は根に寄生して養分を吸収するため、生育不良や枯死を引き起こす。特に、温暖な地域で被害が深刻化しやすい。防除策としては、薬剤散布や播種時期の調整などが挙げられる。薬剤散布は効果的だが、ミツバチへの影響も考慮する必要がある。播種時期を早めることで、幼虫の発生ピークを避けられる可能性がある。また、抵抗性品種の利用も有効な手段となる。天敵である寄生蜂の存在も確認されており、生物的防除の可能性も示唆されている。総合的な対策を講じることで、アルファルファタコゾウムシによる被害を軽減し、レンゲの安定した栽培を実現できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アスファルトの排水口脇に咲くユリの花を見つけ、その生命力に驚嘆する作者。真夏の炎天下、アスファルトの熱さに耐えながら咲くユリは、おそらくテッポウユリ系の自家受粉可能な種。しかし、熱で蕊が傷つかないか、虫が寄り付けるのかを心配する。この出来事から、道路の熱気が体感温度に与える影響の大きさを実感し、温暖化対策として話題になった白い道路の現状を想起する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カモジグサ (Bromus japonicus) は、イネ科スズメノチャヒキ属の一年草または越年草。ユーラシア大陸原産で、世界中に帰化している。日本では史前帰化植物と考えられており、道端や荒地などに生育する。

高さは30-80cmで、葉は線形。5-6月に円錐花序を出し、小穂を多数つける。小穂は長さ1.5-2.5cmで、5-10個の小花からなる。芒は小花より長く、2-3cm。和名は、子供がこの草の穂で鴨を追い払う遊びをしたことに由来する。

近縁種のイヌムギとよく似ているが、カモジグサは芒が長く、小穂がやや大きいことで区別できる。また、イヌムギの小花は頴がふくらむのに対し、カモジグサは扁平である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

2月下旬、コートが暑く感じる日差しの中、落ち葉の上にタンポポの綿毛を見つけた。秋に結実した種であれば、強風で飛ばされているはずなので、最近結実した可能性が高い。だとすれば、冬の寒さの中で種子を形成したことになる。セイヨウタンポポは受粉不要で季節を問わず結実できるため、この綿毛もセイヨウタンポポだろう。萼が反り返っている点からもそれが推測される。2月にタンポポの綿毛を見ることで、改めてセイヨウタンポポの生命力の強さを感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

恐竜絶滅の一因として、被子植物の台頭が考えられる。草食恐竜は裸子植物を食べていたが被子植物を消化できなかったとする説に対し、成長の早い裸子植物が被子植物に負けた理由を花粉に着目して考察。裸子植物(例:スギ)は風媒で大量の花粉を散布し受精に長期間かかる。一方、被子植物は虫媒で効率的に受精を行うため、進化の速度で勝り繁栄した。寒冷地に追いやられた裸子植物は、温暖地に戻ると速く成長する性質を獲得。戦後、木材供給のため植林されたが、輸入材の増加で需要が減り、花粉症の原因となっている。この速さは幹の強度を犠牲にしており、台風被害を受けやすい。進化の歴史から、自然の摂理に反する行為は災害に脆いことを示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水草は、陸上植物が水中で生き残るための進化を遂げた植物である。水中で効率的に酸素や二酸化炭素を獲得する仕組みだけでなく、繁殖方法も水に適応している。被子植物である水草は、花粉をどのように扱うかが重要となる。バイカモの例では、水に弱い花粉を守るため、花を水面に咲かせることで昆虫による受粉を可能にしている。多くの水草は水面で開花し、水に触れずに花粉を媒介させる戦略をとっている。中には特殊な花粉運搬機構を持つ水草も存在するが、ここでは詳細は割愛する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端で見かけた葉が4枚しかないアサガオ。少ない葉で花を咲かせ、既に萎んでいる様子に、生命力の強さと花の維持に必要なエネルギーについて考えさせられた。実は近くに別の元気なアサガオがあり、花を咲かせ続けるには相当なエネルギーが必要だと実感。アサガオは自家受粉なので、萎むのが早くても繁殖には問題がないのだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の水田では、稲穂が立ち始め、花から蕊が出ている。受粉を終えると実を結び、収穫まではあと一ヶ月半ほど。猛暑の中、稲穂を撫でる風が吹く。葉がこすれる音は涼しげだが、体感温度は変わらない。間もなく実りの秋を迎える田園風景を、静かに見守る様子が伝わってくる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

歩道脇の露出した土壌に、セイバンモロコシと思われる背の高い草が密集して繁茂していた。周囲には同様の植物は見られず、限られた面積で高密度に生育している。開花期を迎えてオレンジ色の花粉を飛ばしているが、近隣に同種が存在しないため、受粉の可能性は低い。それでも繁殖のためエネルギーを費やし花粉を飛ばす姿は、昆虫媒介に比べ非効率的ながらも、環境に適応した戦略と言えるかもしれない。わずかな可能性として、離れた場所に同種の存在も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ミカン栽培をやめた畑にマルバツユクサが大量発生した。マルバツユクサは地上と地下の両方で種子を作り、地下の種子は土壌中で長期間休眠できる。ミカン栽培中は発芽が抑制されていたマルバツユクサの種子が、栽培終了後の土壌移動や環境変化により発芽条件を満たし、一斉に発芽したと考えられる。ミカン栽培開始以前から土壌中に存在していた種子が、長年の休眠から目覚めた可能性が高い。これは、ミカン栽培による塩類集積の解消にも役立っているかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

河川敷では赤クローバが繁茂し、匍匐性の白クローバは背の高い赤クローバに埋もれがちだ。しかし、そんな中でも白クローバは逞しく花を咲かせる。地面を這うように伸びる茎は、周囲の高い葉に覆われていても、諦めずに立派な花を咲かせたのだ。発芽した場所が悪くても、周りの植物に負けずに成長した白クローバの姿は感動的だ。あとは昆虫に受粉を媒介してもらい、子孫を残すのみ。健気に咲く白クローバにエールを送らずにはいられない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

セイヨウタンポポの侵略に押されつつも、和タンポポは今も健在。コンクリートの隙間のような過酷な環境でも、たくましく生き抜いている様子が観察される。繁殖戦略の面で、セイヨウタンポポは単為生殖で効率的に子孫を増やす一方、和タンポポは虫媒による他家受粉を選択。多様性を維持することで環境変化への適応力を高めていると考えられる。都市環境において、和タンポポは個体数は少ないながらも、セイヨウタンポポとは異なるニッチを見つけて共存している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道端でセイヨウタンポポの大きな花が目についた。特に密集して咲いているものの花が大きく、写真では分かりづらいがその大きさが気になった。セイヨウタンポポは単為生殖のため、昆虫による花粉媒介は不要である。にもかかわらず、大きく目立つ花を咲かせるのは、他の植物との光の競争に勝ち、受粉関係の流れを掌握しようとしているかのようだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オオイヌノフグリは、早春に鮮やかな水色の花を咲かせる越年草。その名前は果実の形が犬の陰嚢に似ていることに由来する。寒さに耐える工夫として、細胞内の糖濃度を高め、葉の毛で保温する。花は、中央に白い雌蕊があり、両側に雄蕊が配置されている。昆虫が蜜を吸う際に雄蕊と雌蕊に触れ、自家受粉を行う仕組み。他家受粉の可能性もある。花弁は大きさや色の濃淡が異なり、昆虫の着地目印になっていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチゴハウスで受粉のために飛び回るミツバチを目撃し、近年のミツバチ減少と殺虫剤の影響について考えさせられた。ハウス栽培では密空間のため、殺虫剤の影響が残りやすい。受粉期には殺虫剤を使用しないが、浸透移行性農薬の影響が残存している可能性がある。

旬でない時期に需要のあるイチゴを無農薬栽培で安定供給するのは困難だが、農薬使用量削減は重要だ。治療薬ではなく予防薬として農薬を使用することで削減は可能。そのためには肥料や堆肥の選定が重要で、土壌への理解、ひいては「土とは何か?」という農業哲学に繋がる。土壌と肥料、農薬の関係性を理解し、施肥設計を見直すことで、農薬防除の回数を減らし、持続可能な農業を目指せる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

作物の病気は、菌が直接付着・気孔侵入するか、虫(ベクター)が媒介する。特にウイルス性の病気は、ほぼベクター由来である。虫は乾燥ストレスを受けた作物に含まれるプロリンを求めて集まるため、土壌を適切に管理し乾燥ストレスを軽減すれば、虫の数を減らせる。虫が減ればベクター由来の病気も減り、結果として作物の秀品率向上に繋がる。農薬を使う場合、殺虫剤に重点を置くのが賢明だが、良質な堆肥による土壌改良はさらに効果的。つまり、土壌管理とベクター対策が、農薬使用を減らし、秀品率を高める鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

装飾花だけが咲くガクアジサイの生態について考察している。両性花が咲かないまま装飾花だけが枯れかけているのを見て、装飾花の役割に疑問を呈する。自家受粉できる両性花にとって、昆虫を惹きつける装飾花は本当に必要なのか?装飾花の寿命が短いことが、受粉に役立っているのか疑問視し、装飾花の維持能力も自然淘汰の一環なのではないかと推測する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園で桃色タンポポ(クレピス)を見かけた筆者は、外来種であること、そして総苞片が反り返っていないことを確認した。セイヨウタンポポは総苞片が反り返るのに対し、同じく外来種の桃色タンポポは反り返らない。セイヨウタンポポは単為生殖を行うため、筆者は総苞片の反り返りと単為生殖に関係があるのではないかと推測する。もしかしたら、単為生殖による大きな卵子が総苞片内側の組織を肥大化させ、反り返りを生じさせているのかもしれない、と考察している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市左京区にある下鴨神社で、光琳の梅の開花が始まりました。2月中旬の寒さの中、紅梅が数輪咲いています。梅の花は鳥によって受粉されますが、多くの人は花を鑑賞するだけで受粉を助けないため、梅はがっかりしているかもしれません。満開までは約半月と予想されます。下鴨神社は正式名称を賀茂御祖神社といい、世界遺産にも登録されています。みたらしの池のほとりに咲く光琳の梅は、尾形光琳の絵画「紅白梅図屏風」に描かれた梅を彷彿とさせることからその名で呼ばれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コンクリートの隙間で植物が生存競争を繰り広げている。種はコンクリートの亀裂を待ち、発芽の機会を狙う。写真にあるように、厳しい環境でも花を咲かせるものもある。この花は西洋タンポポで、受粉不要の単為生殖で繁殖できるため、寒さの中でも結実が可能だ。問題は、種子が土壌に到達できるか否かである。コンクリートジャングルでは、植物の生存は常に困難を伴う。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬に咲く水仙について、筆者はその開花の謎に迫ります。12月は昆虫が少なく受粉が難しい上、ニホンスイセンは自然受粉が稀で種子もできない(3倍体のため)という事実を紹介。受粉を目的としないにもかかわらず、多大なエネルギーを消費して花を咲かせる理由に疑問を呈します。人為的介入のない自生種も花をつけることから、スイセンには何らかの生存上のメリットがあって花を咲かせているはずだと考察。福井県の県花が越前水仙であることにも触れています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サザンカとツバキの判別が難しいが、花びらが散っていたためサザンカと判断。サザンカの開花は冬の訪れを感じさせる。中には雄しべの規則性が崩れ、花弁化しかけている花も見られる。これは八重咲きになる過程であり、植物が美しさと繁殖のバランスを探る進化の一環と言える。多くの雄しべを持つバラ科やツバキ科は、花弁化の変異が多く、現在も進化の挑戦を続けている。人間は美しい八重咲きを選別するが、自然界では雄しべの数と繁殖力のバランスが常に試行錯誤されている。安定した形状の花は、すでに最適解を見出した結果かもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

月見草は夜に咲き、夜行性のスズメガによって受粉される。写真は、その白い花と特徴的な雌しべ、雄しべの様子を捉えている。錨を逆にしたような形の雌しべの先端に蜜があり、スズメガは長いストロー状の口を伸ばして蜜を吸う。しかし、スズメガがどのように雄しべに触れ、花粉を運ぶのかは、花の構造からは想像しにくい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

彼岸花は美しい花を咲かせるが、種子を作らない。これは、彼岸花が三倍体であるため。通常、生物は両親から遺伝子を受け継ぎ、減数分裂を経て生殖細胞を作る。しかし、三倍体は減数分裂が正常に行われず、種子を作ることができない。彼岸花も同様に、開花しても受粉・結実せず、種なしブドウと同様の原理だ。では、彼岸花はどうやって増えるのか?という疑問が残る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

踏切脇に咲くアサガオの健気さと、その過酷な運命を描写した文章です。10分に1本電車が通る踏切という過酷な環境で、アサガオは健気に花を咲かせています。自家受粉で昆虫を必要としないアサガオですが、成長のためにつるを伸ばすと、レールに侵入し電車に切られてしまう危険があります。そんな過酷な場所で芽吹いたアサガオの生命力と、それと同時に宿命的な試練が表現されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

従来の遺伝子組み換え(アグロバクテリウム法)は、特定の細胞を改変後、培養して個体に育てる手間があった。これに対し「フローラルディップ法」は、開花前の蕾にアグロバクテリウムを感染させ、受粉・受精を経て得られた種子から直接遺伝子組み換え株を育成できる。これにより、面倒な細胞培養が不要となる。

筆者は、遺伝子組み換えは微生物の特性を最大限に活用するもので、イメージされる精密なメス操作とは異なると指摘。植物に他生物の遺伝子が入ることも自然な現象と強調し、医学的応用が進む中で、遺伝子組み換えへの最低限の理解が不可欠だと訴える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒルガオに群がるアリの様子を観察した筆者は、アリが雄しべや雌しべに触れずに花の奥に出入りしていることに疑問を抱く。ヒルガオは自家受粉するはずなのに、なぜ蕊に触れない虫にも蜜を提供する構造なのか? アリの小ささゆえに見逃しているだけで、実は受粉に貢献しているのだろうか? それとも、アリの存在はヒルガオにとって別の利益をもたらしているのか? 筆者は、アリとヒルガオの関係性について考察を深めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

湿地に群生するハンゲショウは、半夏生(半化粧)と書き、梅雨の時期に葉が部分的に白くなることから名付けられた。ドクダミの仲間で、花より白い葉が目立つため、ポインセチアのような進化をしたと考えられる。ドクダミは単為生殖するが、ハンゲショウはどうなのか疑問が残る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フタバアオイの開花と生態に関するブログ記事です。京都の神社にも描かれるフタバアオイの花は、人目線とは異なり、葉の下でひっそりと咲いていることが写真と共に紹介されています。筆者はこの生態について、「花は目立つために葉の上に咲く」という人間の固定観念を覆し、アリやクモを媒介する、または自家受粉する植物にとっては、葉の上で開花する必要がないと考察。葉を遮光せずに済む点からも、無理に上で咲かなくても良いという、フタバアオイの合理的な戦略を分かりやすく解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ユキヤナギ (Spiraea thunbergii) は、バラ科シモツケ属の落葉低木。中国原産で、日本では帰化植物として自生するほか、園芸用にも広く栽培されている。

高さ1-2mになり、細くしなやかな枝を弓状に垂らし、3-4月に小さな白い花を多数咲かせる。この様子が雪が積もったように見えることから「雪柳」と名付けられた。葉は披針形で互生し、花後に出る。

耐寒性、耐暑性に優れ、土壌もあまり選ばないため、育てやすい植物である。挿し木で容易に増やすことができる。公園や庭木として人気があり、切り花としても利用される。近縁種にニワナナカマドなどがある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都の河川敷の岩場にナス科の植物が花を咲かせていた。ワルナスビかと思ったが、葉にギザギザがないため確信が持てない。厳しい環境の岩場に生え、花を咲かせた生命力に驚きつつも、この時期に花粉を運ぶ生き物がいるのか、自家受粉ではないのか疑問に思った。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

八重咲きは、雄蕊が花弁に変異することで花弁の数が増える現象。ツバキは特に八重咲きになりやすい。雄蕊が多い品種では、本来雄蕊があるべき位置から花弁が発生しているのが確認できる。カーネーションや八重桜も同様の変異によるもの。この八重という変異は園芸史において重要な要素であり、花を鑑賞する上で知っておくべきポイントである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

寒椿の八重咲きの花を見て、著者は花の本来の目的である受粉について疑問を呈している。通常の椿は雄蕊が多く八重咲きになりやすいが、観察した寒椿は花弁が過剰に発生しており、雄蕊の存在は確認できない。仮に雄蕊があったとしても、花弁が邪魔をして受粉は不可能だろうと推測している。受粉できないにも関わらず、なぜこれほどまでに花弁を発達させて花を咲かせるのか、その目的について著者は疑問を抱き、本末転倒だと感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夕方のヒルガオを見て、アサガオが朝しか咲かない理由を「雌蕊を太陽から守るため」という説に疑問を持った。ヒルガオは日中も咲いているのに、なぜ雌蕊を守らなくて良いのか。

もしかしたら、ヒルガオはアサガオより強い雌蕊を持ち、受粉可能時期を長くすることで受粉率を上げているのでは?アサガオは、弱い雌蕊の代わりに開花数を増やしたのだろうか?

ヒルガオとアサガオの繁殖戦略の違いについて考察しているが、結論は出ていない。