/** Geminiが自動生成した概要 **/

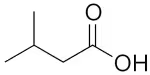

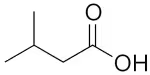

本記事では、短鎖脂肪酸である「吉草酸」と「イソ吉草酸」の構造と関係性を解説します。有機化学における「イソ」が炭素骨格の分岐を意味することを踏まえ、両者とも炭素数5の化合物として構造を紹介。これらは同じ分子式C₅H₁₀O₂を持つ「構造異性体」の関係にあります。しかし、イソ吉草酸がアミノ酸ロイシンの代謝産物である一方、吉草酸は腸内細菌による食物繊維分解から生成されるという、異なる生成経路を持つ点が特徴です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、短鎖脂肪酸である「吉草酸」と「イソ吉草酸」の構造と関係性を解説します。有機化学における「イソ」が炭素骨格の分岐を意味することを踏まえ、両者とも炭素数5の化合物として構造を紹介。これらは同じ分子式C₅H₁₀O₂を持つ「構造異性体」の関係にあります。しかし、イソ吉草酸がアミノ酸ロイシンの代謝産物である一方、吉草酸は腸内細菌による食物繊維分解から生成されるという、異なる生成経路を持つ点が特徴です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜排泄物のメタン発酵では、水溶性食物繊維のペクチンに注目。ペクチンは嫌気発酵でガラクツロン酸から酪酸等の短鎖脂肪酸、酢酸へと分解され、最終的にメタン・水素・二酸化炭素に変化する。この過程で生成される有機酸によりpHが低下し、炭酸石灰やリン酸石灰のイオン化を促進。ペクチンは大半が有機酸やガスに変化すると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リョクトウとリョクトウもやしの栄養価を比較。リョクトウ100gあたり344kcal、たんぱく質24.3gに対し、もやしは15kcal、たんぱく質1.8gと大幅に減少。カリウムの減少が顕著。一方、リョクトウにはないビタミンCがもやしには13mg含まれる。発芽により栄養価は変化し、特にビタミンCの増加が特徴的。植物の成長過程における栄養変化を知る手がかりとなる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

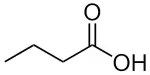

腸内細菌が食物繊維などを分解して産生する短鎖脂肪酸(酪酸、プロピオン酸、酢酸など)が注目されている。特に酪酸は、無菌マウス実験でうつ様症状を改善する効果が報告されている。つまり、酪酸は単なるエネルギー源ではなく、何らかのシグナル機能を持つと考えられる。ただし、過剰摂取は免疫系への悪影響も報告されており、適量の摂取が重要となる。その他、プロピオン酸や酢酸は食欲や肥満への関与も示唆されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

麦茶粕の黒さは、大麦に含まれる糖とタンパク質が焙煎時にメイラード反応を起こすことによって生じます。

麦茶粕自体にはタンニンは含まれていませんが、食物繊維とタンパク質が豊富なので、堆肥として有効です。特に、落ち葉などのタンニン豊富な素材と混ぜることで、土壌中のタンパク質を凝集させ、地力窒素の供給源として活用することができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、大豆粕を有機質肥料として使用する場合のメリットと注意点を紹介しています。

メリットとしては、窒素、リン酸、カリウムの三大栄養素に加え、微量要素も豊富に含んでいる点が挙げられます。特に窒素含有量は有機質肥料の中でもトップクラスであり、効果が穏やかに持続するため、肥効期間が長いことも利点です。

一方で、窒素過多による生育障害や病害虫の発生、土壌pHの低下などの注意点も存在します。そのため、施用量や時期、方法を適切に管理する必要があります。

さらに、大豆粕は未発酵の有機物であるため、施用前に堆肥化するか、土壌に十分な期間をおいて分解させてから作付けすることが重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## 大浦牛蒡の持つ可能性:250字要約

大浦牛蒡は、一般的な牛蒡より太く長い品種で、食物繊維やポリフェノールが豊富。特に、水溶性食物繊維のイヌリンは、血糖値の上昇抑制や腸内環境改善効果が期待できる。

近年、食生活の変化から食物繊維摂取不足が問題視される中、大浦牛蒡は手軽に摂取できる食材として注目されている。

また、大浦牛蒡の栽培は、耕作放棄地の活用や雇用創出など、地域活性化にも貢献する可能性を秘めている。

食と健康、そして地域の課題解決に繋がる可能性を秘めた食材と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ナシとリンゴの栄養価の違いについて解説しています。農林水産省のデータに基づき、ナシはリンゴと比べてビタミンAがなく、カリウムと葉酸が多い一方、食物繊維が少ないことが紹介されています。また、ナシの果皮や果肉の色とビタミンAの関係性についても疑問が提示されています。後半では、リンゴポリフェノールについては触れずに、今後の展開が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

広島大学大学院統合生命科学研究科の加藤範久教授らの研究グループは、緑茶に含まれるポリフェノールの一種であるカテキンが、大腸がんの危険因子である二次胆汁酸(リトコール酸など)を減少させることを発見しました。腸内細菌によって産生される二次胆汁酸は、大腸がんのリスクを高めるとされています。本研究では、カテキンが腸内細菌叢の構成を変化させ、二次胆汁酸の産生を抑制することを明らかにしました。この発見は、カテキン摂取による大腸がん予防の可能性を示唆するものです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツタは、吸盤と呼ばれる器官から粘着物質を分泌することで壁に付着します。この吸盤は元々は巻きひげが変化したもので、最初は緑色ですが、やがて脱色してリグニンを蓄積します。緑色の間は葉緑素を持ち、吸着に必要な物質を合成していると考えられています。壁にしっかり付着すると葉緑素は不要となり、維持コストが高いことから捨てられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビタミンB6はアミノ酸代謝に重要な補酵素で、脂肪代謝にも関与し、不足すると脂肪が血管に付着しやすくなる可能性があります。ビタミンB6不足は皮膚炎にも関連し、かゆみを抑える効果も期待されます。ビタミンB6は玄米や米ぬかに多く含まれており、特にぬか漬けは発酵食品でもあり、アレルギー反応の緩和に良い可能性があります。ビタミンB6は目薬にも含まれており、様々な効果が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかに含まれる食物繊維は、セルロース、ヘミセルロース、ペクチンなどです。腸内細菌叢への影響は成分によって異なり、セルロースは発酵しにくい一方、ペクチンは完全に発酵されます。ヘミセルロースはコレステロール低下作用も持ちます。米ぬかは廃棄されがちですが、栄養価が高く、食料自給率向上や肥料依存軽減にも役立つ可能性があります。ただし、リン酸を多く含むため、有機質肥料としての使用は注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

玄米食は栄養豊富で食物繊維も豊富だが、脂肪酸組成、特に多価不飽和脂肪酸のバランスが気になる。

米ぬかから採れる米油の脂肪酸組成を見ると、オレイン酸が多く、必須脂肪酸のリノレン酸が少ない。玄米は主食なので摂取量が多くなるため、リノール酸過剰摂取の可能性があり注意が必要。リノール酸の過剰摂取はアレルギーや生活習慣病のリスクを高めるとされており、オメガ6系脂肪酸とオメガ3系脂肪酸の摂取バランスが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大浦牛蒡は、社会問題解決に貢献する可能性を秘めた野菜です。豊富な食物繊維とポリフェノールで生活習慣病予防に効果が期待できる上、肥料依存度が低く、土壌改良効果も高い。特に大浦牛蒡は、中心部に空洞ができても品質が落ちず、長期保存も可能。太い根は硬い土壌を破壊するため、土壌改良にも役立ちます。産直など、新たな販路開拓で、その真価をさらに発揮するでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゴボウは連作障害を起こしやすいですが、その原因の一つに青枯病があります。青枯病は土壌細菌であるラルストニア・ソラナセアルムによって引き起こされ、ゴボウだけでなく、トマトやナスなどのナス科植物にも被害をもたらします。

この細菌への対策として、トウモロコシの分泌する抗菌物質DIMBOAが有効です。DIMBOAは青枯病菌の増殖を抑え、ゴボウへの感染を防ぐ効果があります。

しかし、DIMBOAは土壌中の微生物によって分解されやすく、効果が持続しない点が課題です。そのため、ゴボウの連作障害を克服するには、DIMBOAの効果的な利用方法や、他の対策との組み合わせが重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

枝豆は、夏の風物詩として親しまれる栄養価の高い食べ物です。大豆を若いうちに収穫した枝豆は、植物性タンパク質、ビタミンE、食物繊維、カルシウム、鉄分などを豊富に含みます。特にビタミンB1、B2は野菜の中でも多く含まれており、夏の暑さで低下しがちな代謝をサポートします。また、汗で失われやすい鉄分が豊富なのも嬉しい点です。さらに、枝豆には大豆には少ないカロテンやビタミンC、カリウムも含まれています。夏バテ防止にも効果が期待できる栄養豊富な枝豆を、ぜひ食事に取り入れてみて下さい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コリンはアメリカのFDAでビタミン様物質として扱われる重要な栄養素です。細胞膜の構造維持、神経伝達物質アセチルコリンの前駆体、メチル基代謝への関与といった役割があります。特にアセチルコリンは記憶や学習に深く関わり、脳の海馬などで重要な役割を果たします。コリンはとろろにも含まれており、記憶力増強効果が期待できます。コリンは脳の健康に欠かせない栄養素と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

とろろそばのポスターでうたわれている、とろろの効能「疲労回復、老化防止、美容効果、記憶力向上」の成分を探っています。

企業サイトによると、とろろにはデンプン分解酵素、コリン、サポニン、食物繊維が含まれています。

すりおろすことで加熱せず酵素を摂取でき、食物繊維が酵素の活性を維持します。

今回は触れていませんが、コリンにも注目すべき効能がありそうです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「条件的なCAM型植物のツルムラサキ」と題された記事は、ツルムラサキが多量の水溶性食物繊維ペクチンを含む理由を探ります。その手掛かりとして、温暖化対策で注目されるCAM型植物の栽培動向から、ツルムラサキが「条件的CAM」に分類されることに着目。CAM回路は、暑い環境下で水分の蒸散を抑えるため、夜間に光合成の暗反応を行う特殊なメカニズムです。ツルムラサキのペクチン含有量の多さが、このCAM特性と関連している可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

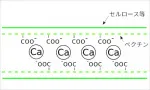

ツルムラサキのネバネバ成分、ペクチンは、植物体内では細胞壁に存在し、カルシウムと結合することで植物に柔軟性のある強度を与えています。また、根毛ではペクチンが多く含まれており、その高い保水性によって水の吸収を活発にしているそうです。このことから、葉のペクチンも同様に、夏の水分が必要な時期に水を蓄え、光合成に役立てている可能性が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オクラなどに含まれるネバネバ成分「ペクチン」は、ヒトの体内で消化吸収されない食物繊維です。ペクチンは、満腹感を与えたり、腸での脂肪吸収を抑えたり、腸内細菌の餌になることで、腸内環境を整える効果が期待できます。その結果、胃もたれや腸への負担を軽減し、他の栄養素の吸収を助ける効果も期待できます。ペクチンの摂取は、夏バテ対策として有効と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

夏バテ対策にも注目されるオクラのネバネバ成分は、水溶性食物繊維であるムチレージ(旧称ムチン)とペクチンです。これらの食物繊維には、胃粘膜の保護、タンパク質の消化促進、血中コレステロールや血圧の低下といった多様な健康効果が期待できます。特にペクチンはD-ガラクツロン酸が結合した重合体で、その生理機能制御や疾病予防効果が注目されています。本記事では、オクラのネバネバ成分の概要と期待される効果を紹介し、詳細なメカニズムについては今後の深掘り課題としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ナメクジの粘液の成分は、ムチンと呼ばれる糖タンパク質や糖類、無機塩類などです。ムチンは糖とタンパク質が結合したもので、粘性を持ちます。無機塩類は粘液の硬さや粘着力を調整する役割を果たすと考えられています。

ナメクジの粘液は、体の保護や移動、仲間とのコミュニケーションなどに使われます。また、粘液には抗菌作用があるという報告もあります。

粘液は時間が経つと雨や微生物によって分解され、土壌の一部となります。

記事では、ナメクジの粘液が土壌形成の初期段階に貢献している可能性について考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マルチ栽培は環境負荷が大きいため、代替手段が求められています。有力候補として、ゴボウ栽培が挙げられます。ゴボウは土壌の物理性と化学性が高ければ連作可能で、栽培者の腕が品質に直結するため、産直ECで価値を発揮しやすいからです。さらに、健康効果の高さも注目されています。ゴボウは肥料の使用量も比較的少なく、環境負荷の軽減にも貢献できます。今後、ゴボウは食糧事情の脆弱性を補うとともに、健康的な食生活にも貢献する可能性を秘めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、ツワブキの強い生命力を見て、キクイモ栽培の経験から、キクイモが畑作に不向きな理由を考察しています。

筆者は、キクイモが「養分食い」であることから、土中のミネラルを大量に吸収すると考えました。川に近い場所では、上流から絶えずミネラルが供給されるため、キクイモのような植物も育つことができます。しかし、畑ではミネラルの供給が限られるため、キクイモ栽培後には土壌が疲弊し、次の作物が育ちにくくなると推測しています。

さらに、キクイモがミネラル豊富であると言われるのは、川に近い環境で育つ性質と関連があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

師管は光合成産物などの有機物を植物体全体に輸送する組織である。圧流説は、師管内の物質輸送メカニズムを説明する有力な仮説である。

ソース細胞(葉肉細胞など)で光合成産物が合成されると、スクロースが能動輸送により師管の伴細胞に取り込まれる。これにより師管の浸透圧が上昇し、水が周囲から師管内に流入する。その結果、師管内は高い圧力状態となる。

一方、シンク細胞(根や果実など)では、スクロースが師管から取り出され利用される。これによりシンク細胞側の師管の浸透圧は低下し、水が師管外へ流出する。結果として、ソース細胞側からシンク細胞側へと圧力勾配が生じ、溶液が師管内を流れる。これが圧流説のメカニズムである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナシメジに含まれる酵素が豚肉を柔らかくする効果を持つという研究報告を紹介。この酵素は60℃以上で失活し、40℃でも活性が低下する。一般的な鍋料理では、キノコを煮込んだ後に豚肉を入れるため、酵素の軟化作用は期待できない。より柔らかい豚肉を鍋で食べるには、下ごしらえ段階で豚肉とキノコを接触させる必要がある。この酵素の働きは、窒素肥料過剰と稲の葉の関係性についての考察にも繋がる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

かつて幻のキノコと呼ばれたマイタケは、ブナ科の大木の根元に生える珍しい腐生菌だった。人工栽培により身近になった現在でも、天然物は森の奥深くで見つかる。舞茸の名前の由来は、見つけた時に嬉しくて舞いたくなるほど貴重なキノコだったことから。栄養価も高く、ビタミン類、ミネラル、食物繊維に加え、免疫力を高めるβグルカン、特にマイタケDフラクションが豊富に含まれる。そのため、風邪予防にも効果が期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

奈良県明日香村付近で餡入りの葛餅を食べた著者は、葛餅を構成する葛粉から食文化への学びを得ようとしている。葛粉は秋の七草の一つであるクズの根から精製されるが、その工程は困難を極める。現代の葛餅には増粘多糖類や砂糖が添加されることが多いが、歴史的には製法が異なっていた可能性がある。葛餅の餡はアズキ、きな粉は大豆由来で、葛粉の原料であるクズもマメ科植物であることから、葛餅は「マメづくし」の和菓子と言える。著者は100%葛粉の葛餅の健康効果についても考察を進めている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アズキの種皮には、血糖値抑制効果のあるサポニン、強い抗酸化力を持つポリフェノール、カリウム、亜鉛、食物繊維が豊富に含まれる。特に、名古屋大学の研究で種皮の色素成分「カテキノピラノシアニジンA」が発見された。これはカテキンとシアニジンが結合した新規の色素で、pH変化による変色がなく、餡の紫色が保たれる理由である。この構造はベンゼン環に水酸基が複数付与されており、高い健康効果が期待される。この発見は、和菓子、特にいととめの牡丹餅のような、アズキの色素を活かした食品の価値を再認識させる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SNSで麦茶の良さを再認識した著者は、麦茶の成分について調査している。麦茶は、大麦から作られ、玄米や小麦と比べて水溶性食物繊維、鉄、カルシウムが豊富。焙煎方法によって成分は変化するが、タンパク質、繊維、ミネラル、脂肪酸、トコトリエノール、ポリフェノールが含まれる。ポリフェノールには、抗酸化作用の強い没食子酸、カテコール、ゲンチジン酸などが含まれている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

花蜜は主にショ糖、ブドウ糖、果糖から成り、その他少量のビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素などを含む。一方、花粉はより栄養価が高く、タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、ポリフェノール、カロテノイドなどを豊富に含む。これらの成分は植物の種類や生育環境によって変化する。花蜜はエネルギー源として、花粉は成長や代謝に必要な栄養素として、ミツバチにとって重要な役割を果たす。人間にとっても、これらの成分は健康に良い影響を与える可能性があり、研究が進められている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腸内細菌叢、特にバクテロイデス・テタイオタオミクロンは、腸管上皮細胞の糖鎖末端のフコースを利用する。フコースが不足すると宿主細胞にシグナルを送り、フコースを含む糖鎖(フコシル化糖鎖)の産生を促す。フコシル化糖鎖は食品成分と相互作用し、消化に影響すると考えられる。ストレスによりフコシル化糖鎖が減少すると、この相互作用が阻害され、消化吸収に問題が生じる可能性がある。また、フコシル化糖鎖はNK細胞の活性化にも関与し、ウイルス感染防御に重要な役割を果たす。つまり、腸内細菌とフコシル化糖鎖は、消化機能と免疫機能の両方に影響を及ぼす可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腸内細菌は、腸管上皮細胞の糖鎖末端にあるシアル酸を資化し、特にウェルシュ菌のような有害菌はシアル酸を分解することで毒性を高める。ビフィズス菌もシアル酸を消費するが、抗生剤投与で腸内細菌叢のバランスが崩れると遊離シアル酸が増加し、病原菌増殖のリスクが高まる。シアリダーゼ阻害剤は腸炎を緩和することから、有害菌ほどシアル酸消費量が多いと推測される。ゆえに、ビフィズス菌を増やし、糖鎖の過剰な消費を防ぐことが重要となる。さらに、日本人の腸内細菌は海苔の成分であるポルフィランを資化できることから、海苔の摂取も有益と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事は、ウイルス感染における糖鎖の役割と免疫の関係について解説しています。ウイルスは細胞表面の糖鎖を認識して感染しますが、糖鎖は免疫システムにも関与しています。特に、糖鎖末端のシアル酸は感染や免疫回避に影響を与えます。

ウェルシュ菌などの細菌はシアリダーゼという酵素でシアル酸を切り離し、毒素の受容体を露出させたり、遊離シアル酸を菌表面に纏うことで免疫を回避します。そのため、腸内細菌叢においてウェルシュ菌を優勢にさせないことが重要であり、オリゴ糖の摂取が有効です。

麹菌が生成する希少糖コージビオースは腸内細菌叢を改善する効果があり、発酵食品の摂取が免疫向上に繋がると考えられます。ただし、原料の大豆の品質や微量栄養素の含有量も重要であるため、発酵食品であれば何でも良いというわけではありません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水溶性食物繊維ペクチンは、腸内細菌叢を整え、コレステロール値を正常化し、免疫向上に寄与する。ペクチンは野菜の細胞壁に含まれるが、肥料によっては含有量が変化する。米ぬか嫌気ボカシで育てた野菜は筋っぽくなく、液肥で育てた野菜は筋っぽくなることから、前者の方がペクチン含有量が多く健康効果が高いと推測される。つまり、ストレスなく健康的に育った野菜は、人の健康にも良い影響を与える。逆に、牛糞堆肥を用いた「こだわり野菜」は、健康効果が期待できない可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

竹野海岸のグリーンタフ観察から土壌形成の過程を考察。グリーンタフは火山活動で生成された緑色の凝灰岩で、風化しやすい。風化によって粘土鉱物や金属イオンが放出され、土壌の母材となる。植物の根は土壌の固い部分を砕き、根の先端からは有機酸が分泌される。有機酸は鉱物の風化を促進し、根の表層から剥がれ落ちたペクチンなどの有機物は粘土鉱物と結合し、団粒構造を形成する。さらに、根から放出された二次代謝産物は微生物によって重合し、土壌に吸着される。このように、岩石の風化、植物の根の作用、微生物活動が複雑に絡み合い、土壌が形成される過程をグリーンタフ観察から推察できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良剤の効果を検証するため、腐植酸、ベントナイト、ゼオライト、モンモリロナイトを含む4種類の土壌改良剤と、対照群として石灰と堆肥を用いて実験を行った。結果、カルシウム添加による団粒構造形成促進効果は堆肥で顕著に見られ、土壌改良剤の効果は限定的だった。特に、ベントナイトは水分含有量が多く、ゼオライトは団粒形成にほとんど寄与しなかった。モンモリロナイトは若干の改善が見られたものの、腐植酸は効果が不明瞭だった。このことから、団粒構造形成にはカルシウムだけでなく、有機物との相互作用が重要であることが示唆された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は昆虫の食害から身を守るため、ポリフェノールを生成します。これは人体では苦味や渋みとして感じられ、抗酸化作用がある一方、過剰摂取はタンパク質に影響を与えます。

昆虫体内では、このポリフェノールが酵素によって反応性の高いキノンに変化し、周辺のタンパク質(リジン)と結合。これにより昆虫の栄養吸収を阻害し、消化不良を引き起こします。しかし、昆虫も進化しており、消化液中の遊離グリシンを分泌することで、キノンとタンパク質の結合を阻害し、ポリフェノールの防御作用を無毒化します。

この記事は、植物と昆虫の間で繰り広げられる、防御物質と無毒化作用という複雑な進化の攻防メカニズムを詳細に解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が発する香り物質のセスキテルペンラクトンは、虫に対する殺虫作用を持つことが知られています。しかし、チンパンジーの研究では、セスキテルペンラクトンを含む「V. amygdalina」という植物が腸内寄生虫の活動を抑制し、症状を回復させることが明らかになりました。

同様に、ゴボウの香気物質であるセスキテルペンラクトンは、苦味がありながらも程よい量で含まれており、抗酸化作用や整腸作用、抗癌作用に関連する成分が豊富です。そのため、香りがよくおいしいゴボウは健康に良いとされています。

また、虫に食われる野菜は食われない野菜よりも健康効果が低い可能性があります。セスキテルペンラクトンは多くの植物に含まれ、ヨモギの苦味もセスキテルペンラクトンによるものと考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

食べ物の香りは、おいしさを感じる上で重要な要素。口に含む前の鼻先香(オルソネーザル嗅覚)と、咀嚼後の戻り香(レトロネーザル嗅覚)があり、後者が特に重要。鼻詰まりで味が分かりにくくなるのはこのため。ゴボウの香りはメトキシピラジン類が主要成分で、ワインやコーヒーにも含まれる。香りと臭いの違いは、鼻のセンサーに合うか合わないかの違いで、量によっても感じ方が変わる。お茶やコーヒーの世界では、鼻先香、口中香、立ち香、含み香など、様々な呼び名がある。ゴボウの香りにはその他、フェニルアセトアルデヒド等の成分も関与している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、野菜のおいしさについて、筆者の師匠が育てたゴボウを例に考察しています。師のゴボウは太く、味だけでなく香りも素晴らしかったとのこと。ゴボウの旨味成分としてグルタミン酸が挙げられますが、それ以外にクロロゲン酸とイヌリンの存在が重要だと指摘します。クロロゲン酸はポリフェノールの一種で、少量であれば甘味や酸味を感じさせ、味覚を修飾する効果があります。イヌリンは水溶性食物繊維で、加水分解されるとオリゴ糖になり、ゴボウの甘味を増します。また、整腸作用も持つとされています。長期冷蔵によってイヌリンが糖化し甘味が増したゴボウに、クロロゲン酸の味覚修飾効果とグルタミン酸の旨味が加わり、独特の風味とコクが生まれると結論づけています。さらに、優れた栽培者のゴボウは香りも優れていることを指摘し、おいしさの多様性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

タケノコのアクの主成分はシュウ酸、ホモゲンチジン酸などで、アルカリ性で除去できる。タケノコは成長が速いため、体を固くするリグニンの材料であるチロシンを多く含む。ホモゲンチジン酸はチロシンの代謝中間体であり、タケはチロシンをリグニン合成以外に栄養としても利用している。ヒトにとってチロシンは有効だが、ホモゲンチジン酸は過剰摂取が好ましくない。タケノコの成長速度の速さがアクの蓄積につながる。タケノコは食物繊維、カリウム、亜鉛も豊富に含む。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかないと言われるが、かぼちゃにはβ-カロテン、ビタミンC、E、B1、B2、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれる。ビタミンB1は糠漬け、ビタミンCとEは別記事で触れたため、今回はミネラルとβ-カロテンについて考察する。ミネラルは果菜類の果実内発芽から鉄やカリウムが多いと予想される。β-カロテンは赤橙色の色素で、植物では補助集光作用がある。生物史初期に誕生した赤橙色の色素は紅色細菌が持っていたもので、植物の色素が人にとって有益な理由を考察したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アーモンドはビタミンEが豊富な食品であり、この記事ではその働きを解説しています。ビタミンEは脂溶性ビタミンで、強力な抗酸化作用により活性酸素から細胞を保護し、癌予防にも関連します。筆者は、アーモンドを含む「タネ」にビタミンEが多い理由について考察。タネの休眠に必要な活性酸素から細胞を守るため、過度な影響を抑えるためにビタミンEが豊富に存在するという仮説を提唱しています。