/** Geminiが自動生成した概要 **/

「乳白粒」とは、米の成長初期から中期に高温や低日照が原因で、デンプンが十分に生成されず米粒内に空気が多く入り、光が乱反射して白く見える米を指します。筆者は透明感のないご飯の食味低下に疑問を抱き、農水省の情報を参照。その結果、空気量の多さが食感に影響し、デンプン不足が甘味の低下を招くため、乳白粒は食味が下がると結論付けました。これは、白色の花弁が空気で白く見える現象とも共通しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「乳白粒」とは、米の成長初期から中期に高温や低日照が原因で、デンプンが十分に生成されず米粒内に空気が多く入り、光が乱反射して白く見える米を指します。筆者は透明感のないご飯の食味低下に疑問を抱き、農水省の情報を参照。その結果、空気量の多さが食感に影響し、デンプン不足が甘味の低下を招くため、乳白粒は食味が下がると結論付けました。これは、白色の花弁が空気で白く見える現象とも共通しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の最大の出来事は、NHK「やさいの時間」2025年12-1月号に「働く土づくり」企画の講師として掲載されたこと。読者からは多くの反響があり、特に稲作の知識向上に携わった人物からは「反収・秀品率向上と経費削減の知識が8ページに簡潔にまとまっていて良かった」との評価が寄せられた。筆者はこの反響を受け、全国の栽培現場が複雑に考えられすぎ、それが作業時間や経費の肥大化につながっているという課題意識を持つ。過去の経験から、NHKテキスト掲載の効果は半年ほど続くと見込んでおり、2026年5月頃まで新たな機会が舞い込むことを楽しみにしている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫を終えたレンゲ米の水田で、一際目を引く紫色の葉の草。これは収穫後も耕されずに育ったレンゲが、寒さの中で発芽・成長した姿です。葉が紫色になるのは、植物が寒さから身を守りつつ、葉緑素をフィルターすることで光合成の生産性をギリギリまで維持しようとする「攻めの戦略」の表れ。筆者は、その自然界の知恵とたくましい生命力に深く感銘を受け、逆境に立ち向かう「生きるための攻めの姿勢」を自らも見習いたいと綴ります。自然の神秘と、困難な状況下での力強さを感じさせる考察です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ふかふかで黒い田の土の腐植量が、そうでない土より少ないという土壌分析結果に疑問を抱いた筆者は、採土方法に原因がある可能性を探る。JAの資料で水稲の採土時期が「荒おこし~代かき前」とされていることに着目。荒おこし前の土が還元状態にあるため、採土・分析過程で酸化されることで、腐植や有機物の酸化分解、あるいは酸化鉄(Ⅱ)酸化時の腐植の紛失が起こり、見かけ上の腐植量や保肥力(CEC)が低下したのではないかと推測。この仮説を検証するため、荒おこし後やレンゲ刈り取り後に改めて土壌分析を行う必要性を提示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、収量が多い田の土が黒く柔らかいにもかかわらず、土壌分析で腐植量が少ないという矛盾から「土が黒くなる要因」を考察しています。土の黒さの要因として、一般的に腐植の蓄積と、還元された鉄(酸化鉄(Ⅱ))の存在が挙げられます。特に水田のような還元環境では鉄の還元が頻繁に起こるため、冒頭事例の黒い土は、腐植が少ない代わりに還元鉄が多い可能性が示唆されます。しかし、土の「ふかふか感」との食い違いから、筆者はまだ見落としている要因があるとし、さらなる検討を促しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

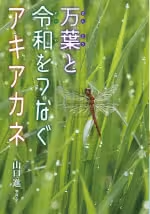

アキアカネの激減が農薬や水田の乾田化・減少に起因する可能性に触れ、筆者の不安から「万葉と令和をつなぐアキアカネ」を紹介。この本によると、アキアカネが多く羽化する田は、農機具利用があっても、ヤゴの死滅を避けるために水切り(中干し)の時期を遅らせ、除草剤の使用を控える点が重要だと判明しました。筆者は有機栽培での除草剤の課題に疑問を呈しつつ、収穫後のレンゲ播種がアキアカネのヤゴに与える影響について新たな問いを投げかけています。アキアカネ保護には中干し時期と除草剤が鍵となる可能性が示唆されました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、筆者が田んぼで発見したクモの正体と捕食行動について解説しています。前足が長く後ろ足が短い特徴から「アシナガグモ」と特定。Wikipediaの情報に基づき、アシナガグモは夕方から網を張り、夜間に虫を捕らえること、また、ユスリカなど昆虫が多い場所では網を張らずに直接捕食することを紹介しています。稲作の害虫であるウンカなども捕食対象となる可能性に触れ、田んぼの生態系におけるクモの役割に焦点を当てています。最後に、田んぼにボウフラがいるかという素朴な疑問を提示し、読者の興味を引きます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、ジャンボタニシの天敵であるウスバキトンボのヤゴが増えれば、成虫が稲作・畑作に貢献するのではという期待を背景に、「成虫は何を捕食するのか?」という問いから始まります。軽量で長距離移動するウスバキトンボの主な捕食対象は、カやハエなどの小昆虫です。農業害虫のカメムシやアザミウマを捕食するか調査したところ、報告は見当たらず、筆者はカメムシには大きすぎ、アザミウマには小さすぎると推測。もしウスバキトンボの成虫が農業害虫の天敵であれば、もっと注目されるだろうという筆者の見解が述べられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作でのジャンボタニシ繁茂は、栽培者の管理、特に「中干し」が根本原因だと記事は指摘しています。ジャンボタニシの稚貝の天敵はウスバキトンボのヤゴ、成貝の天敵はオタマジャクシとされています。ウスバキトンボは毎年大陸から飛来し、5月頃に第一世代が産卵し、ヤゴは6〜7月中旬頃に活動。第二世代はお盆前後に第三世代を産卵します。しかし、ヤゴやオタマジャクシは中干しで死滅する一方、ジャンボタニシの稚貝は乾燥に耐えます。結果として、中干しが天敵のいない環境を作り出し、ジャンボタニシの増加を助長していると警鐘を鳴らしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

毎日観察している物理性改善田に、夕方になると数えきれないほどのウスバキトンボが集まる現象が確認されました。これは周辺の田では見られない特異な光景です。記事では、ウスバキトンボの幼虫がジャンボタニシの稚貝の天敵であることに触れつつも、筆者はなぜ特定の田にウスバキトンボが集中するのか、その理由を深く考察。物理性改善田が持つイネの香り成分など、何らかの「目印」に惹かれているのではないかと推測し、その要因解明に思いを馳せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼに再び投入された段ボールが、水面に浮かんだままになっている。以前ジャンボタニシが集まると紹介された段ボールだが、今回はその上にカエルが一匹乗っていた。カエルは通常、田の端に張り付いていることが多いが、浮き上がった段ボールの上はより快適な休憩場所となっているようだ。周囲の田んぼが水を抜いているため、この田には多くのカエルが集まっており、イネの食害性昆虫を捕食してくれると期待されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者の地域で、中干しを行わず、物理性改善、レンゲ活用、減肥・無農薬栽培を実践する田がある。この田は毎年、地域の反収、品質、利益率で一番を達成。管理者が栽培方法を丁寧に教えても、誰も模倣しない状況に筆者は疑問を呈している。一方で、その隣の田は耕作放棄地となっており、成功事例が広まらない現状との対比を示している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞のメタン発酵で得られる消化液は、大規模稲作の課題解決に貢献する可能性があります。この消化液はアンモニア態窒素が豊富で、土壌改良材として期待され、特に稲わらの腐熟促進に有効と考えられます。従来の石灰窒素と異なり殺菌作用がないため、微生物の活動を阻害せず、微量要素(鉄や亜鉛など)の補給源としても有望です。これにより、区画整備された水稲の弱点を補強できる可能性があります。しかし、豪雪地域での大規模稲作では、雪の下で微生物(特に枯草菌)が活動し、無機窒素を利用して稲わらの腐熟を進められるかどうかが懸念点として挙げられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞のメタン発酵消化液は亜鉛や銅などの微量要素、腐植酸様物質、カリウムが豊富で、リン酸は少なめです。アンモニア態窒素が多く高pHなのが難点ですが、汚泥混合がなければ重金属は許容範囲。水稲の収穫後のお礼肥として有効で、冬を挟むことでアンモニアの影響を軽減し、藁の腐熟促進や有機物・微量要素の補給に役立つと考察されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

成功を収める農家が、新たに元耕作放棄地で稲作を開始。従来の土壌改良、レンゲ使用、中干し無しといった農法を適用したにもかかわらず、この田ではイネの根元から大きな雑草が多発。既存の田では見られなかった現象で、放棄地に残った雑草の種が原因とみられる。この草は収穫効率を下げ、利益率に影響する可能性があり、改めて稲作における土作りの重要性が示された。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

いつも見ている田んぼで、水面に浮かんでいた段ボールが水を吸って沈んでいるのを発見。よく見ると、その段ボールに大量のジャンボタニシが集まっており、食べられたような痕跡が残されていた。筆者は、水を吸って柔らかくなった段ボールをジャンボタニシが食べているのではないかと推測。ゴキブリも段ボールを食べることからあり得るとしつつ、果たして段ボールから養分を得られるのかという疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良した田んぼで、オタマジャクシからカエルになったばかりのカエルやヤゴを多数確認。周辺の田んぼより水位が高く、生育に適した環境が影響していると考えられる。害虫を捕食する生物が多いことは安心材料だが、中干しでこれらの生物がいなくなる田んぼを見ると、日本の食糧事情に不安を感じる。中干しの歴史は浅いという記事も参照。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田でアゾラが繁茂し赤くなっているのは、リン酸欠乏の可能性がある。特に鉄不足の地域では、リン酸が有効に利用されず、イネの発根不良を招き、硫化水素ガスや除草剤の影響を受けやすくなる。多収品種はリン酸要求量が多く、影響を受けやすい可能性がある。アゾラ対策の除草剤がイネに悪影響を及ぼすことも考えられ、注意が必要だ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカウキクサ(アゾラ)は水生シダ類で、ラン藻と共生し窒素固定を行う水草。緑肥としても利用される。通常は緑色だが、秋には赤くなる。しかし、写真のアカウキクサは7月初旬にも関わらずほぼ全体が赤色。なぜ赤い色素を合成するのか、条件が分かれば土壌の状態を把握できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県越前市や鯖江市の田でアゾラ(アカウキクサ)が大量発生している様子が写真とともに紹介されています。筆者は、アゾラが絶滅危惧種であるにも関わらず、田を覆い尽くすほど繁殖していることに疑問を感じています。葉が赤く光合成に不利なはずのアゾラが繁茂しているのは、土壌の劣化が原因ではないかと推測し、除草剤を使う前に土壌改良をすべきではないかと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県越前市武生地区の稲作地帯を視察。パイプラインで水を引くため、水田間で水のやり取りがないのが特徴。水質は不明だが、生活排水の流入がない点はメリット。土壌分析では、2:1型粘土鉱物と腐植が少ない傾向。砂岩地質のため、鉄分の自然増加も期待薄。水質と土壌の特性から、光合成促進には工夫が必要と感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県越前市武生の稲作栽培者向けに、稲の秀品率向上に関する講演を実施。事前に土壌分析結果や地質情報、田の整備状況を分析し、栽培されている田の弱点を特定。最小限の労力で解決できる対策を提案しました。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干しなしの田んぼにウスバキトンボが大量に集まっている。高い水位が原因か、カマキリ同様にトンボを惹きつける要因があるのか不明。もしトンボが産卵すれば、ヤゴが大量発生しジャンボタニシの稚貝を捕食する可能性がある。トンボが集まることを考えると、今の時期に水位を下げるのは得策ではないかもしれないが、ジャンボタニシの食害も懸念される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

息子と夕方の田んぼ観察が日課。物理性改善した田には多様な生き物がおり、息子は夢中。筆者は稲の生育状況を確認中、カマキリが稲にいるのを発見。水面を泳いで稲に辿り着く姿を目撃。田んぼ周辺にはカマキリが多数。アメンボも多く、カマキリが捕食した昆虫の食べ残しをアメンボが食べる可能性を考察。カマキリの意外な一面に驚いた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作土壌分析でまず見るべきはpH。pH5.5以下は鉄の溶脱を招き秋落ちの原因に。土壌pH低下は2:1型粘土鉱物(モンモリロナイト等)の減少が原因の可能性があり、これらは風化でpHを上げる働きを持つ。相談者の土壌ではpH改善傾向が見られ、CEC向上も確認。2:1型粘土鉱物の施肥が効果を発揮していると考えられる。土壌劣化は2:1型粘土鉱物の消耗と捉えられ、ケイ酸供給不足にも繋がるため、猛暑対策としても重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の水が濁る原因として、土壌中の植物性有機物(特にタンニン)の量が関係している可能性がある。タンニンは粘土鉱物中のアルミニウムや鉄と結合し、粘土鉱物を凝集させる。その結果、粘土はコロイド化し難くなり、田の水が澄みやすくなると考えられる。また、タンニンと粘土鉱物の結合は土壌の物理性を長期的に向上させる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田植え後の水田の濁りが気になる。秀品率の低い田で濁りが続く原因として、過剰な代掻きや未分解有機物の存在が考えられる。ベテラン農家の指導による管理方法の差は少ないため、土壌の状態が影響している可能性が高い。畑作から転換した田で濁りが続く場合、土壌鉱物の劣化による腐植や金属系養分の保持能力の低下、リン酸やカルシウムの過剰蓄積が考えられる。特に粘土鉱物が関与する土壌鉱物の劣化は、コロイド化により濁りが解消されにくい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

物理性改善、レンゲ、中干し無し栽培の田で2025年も田植えが無事終了。注目は、隣接する新しい田んぼでの稲作開始。土作りからの過程を追うことで、既存の田との比較を通して土や肥料に関する知見が深まることが期待される。2つの田んぼを観察することで、より深い理解が得られるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作面積を拡大する人が、数年耕作されていない田で稲作を始める。長年放置された田は土が硬く、草も深く根を張っているため、物理性(特に保水性)の改善が必須。草を土に混ぜ込むことで改善が見込めるが、代かきや田植え作業に支障がないか懸念されるため、様子を見ながら進める。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

寒暖差が激しい今日この頃、レンゲ米の田んぼでレンゲの開花を確認した。4月下旬並みの暖かさの後、寒さが戻ってきたため、開花はまばらで、集合花もまだ円盤状。ハナバチは訪れておらず、蜜や花粉は残っている状態。ここ数日の寒さで、ハナバチは活動していないようだ。通常、レンゲの開花は、気温上昇と共に活発化し、ハナバチの訪花を促す。しかし、寒暖差の影響で開花と訪花活動のタイミングがずれている様子。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高谷ベーカリーは高槻産米粉を使ったパン作りに力を入れており、米粉パンの種類を増やすなど積極的に活動している。米粉の普及活動の一環として、米粉麺や米粉を使ったビールの風味向上にも取り組んでいる。さらに米粉の品質向上を目指し、稲作の栽培技術検討にも力を入れている。今回、様々な形状の米粉パンを試食。メロンパンやきんぴらごぼうパンなど、クラムの食感も多様で興味深い。社会情勢による米不足が懸念される一方、稲作技術の向上により米余りの可能性もある。生産調整ではなく、米粉のような新たな利用価値を高めることで、米の有効活用に繋がる。高谷ベーカリーの米粉への取り組みは、米の新たな可能性を示す好例と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作農家から、米粉を活用したビール「レモンのゴールデンエール」の試作品を頂いた。このビールは、高槻市の醸造所「BEER BASE 高槻」で製造されたもので、水溶性と甘さに優れた清水っ粉を使用することで、麦芽の雑味を抑え、飲みやすい仕上がりになっている。米の甘みと高品質な栽培方法により、苦みが少なく日本酒とは異なる味わいだ。米粉は、粉末状であることから発酵食品の品質向上に役立つ可能性を秘めていると感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年も最高食味評価を受けたレンゲ米をいただいた。昨年同様、栽培過程と合わせて報告があった。今年の栽培では高温対策が課題となった。詳細は「京都農販日誌」に掲載されているが、水田の水温上昇を抑えるため、昼間に水を流し続ける「かけ流し」の有効性について検討している。かけ流しは水温低下に効果がある一方、水資源の浪費、肥料流出の可能性、水温の急激な変化による稲へのストレスなどが懸念される。そのため、水温と稲の生育状況を綿密に観察し、かけ流しの実施時間や水量を調整する必要がある。費用対効果も考慮し、最適な高温対策を模索している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この稲作農家は、土壌改良とレンゲ栽培により無農薬を実現し、地域一番の収量を誇っています。しかし、減肥にも関わらず穂が重くなり倒伏が発生しています。更なる減肥は、肥料袋単位では限界があり、匙加減も現実的ではありません。そこで、肥料の効きを抑えるため、窒素固定細菌の活性抑制が検討されています。具体的には、広葉樹の落ち葉などに含まれるタンニンを活用し、細菌へのこぼれ電子を防ぐ方法が考えられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田で使用される殺虫剤は、ウスバキトンボの幼虫(ヤゴ)に影響を与える可能性がある。しかし、具体的にどのような影響を与えるかはまだ明確になっていない。一方で、ウスバキトンボは止水で産卵するため、水田の綺麗さは産卵に大きな影響を与えないと考えられる。ただし、農薬が他のトンボのヤゴに影響を与えていることから、ウスバキトンボのヤゴにも何らかの影響がある可能性はある。また、殺虫剤がジャンボタニシにも影響を与えない場合、殺虫剤がジャンボタニシの個体数を増やす要因となってしまい、問題になる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤゴと呼ばれるトンボの幼虫は、ジャンボタニシの稚貝を捕食することが明らかになった。トンボが田んぼに産卵することで、稲を食害しないウスバキトンボが増加し、ジャンボタニシの稚貝の個体数を抑えるという有益な生態系が形成されている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作では、カルシウム過剰が問題となりえます。水田基肥として注目されている鶏糞はカルシウム含有量が多く、施用を制限する必要があります。そうでないと、ジャンボタニシの殻形成に必要なカルシウムが不足し、個体数が減少する可能性があります。ただし、稲わらを腐熟させるために石灰窒素を施用すると、カルシウムの供給が増加するため、鶏糞の施用を制限する必要があるかどうかを検討する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オタマジャクシの個体数を増やすには、カエルの産卵を増やす必要がある。そのために、カエルの個体数を増やすことが重要だ。カエルの個体数が減る原因の一つとして、荒起こしによる死亡が挙げられる。田んぼで荒起こしを行わないことで、カエルの死亡を減らし、個体数を増やすことができる。すると、カエルが産卵し、オタマジャクシが増加することで、ジャンボタニシを抑制できる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

オタマジャクシがジャンボタニシの死骸に集まって内蔵物を食べていたことが観察された。これは、オタマジャクシがジャンボタニシの一種の捕食者である可能性を示唆する。中干しを行わない水田は、オタマジャクシの生息環境となり、ジャンボタニシの捕食が増加する可能性がある。この仮説が正しい場合、中干しを省くことで、ジャンボタニシの個体数を減らし、有機物の豊富な土壌を維持して稲の品質を向上させることができるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作でケイ酸を効かせるには、田に水を溜めた状態を保つことが重要です。ケイ素を含む鉱物が水に溶けてケイ酸イオンを放出するためには、大量の水が必要です。イネはケイ酸イオンを細胞に取り込み、細胞壁を強化して倒伏を防ぎます。田から水を抜く期間を短くすることで、ケイ酸イオンの溶出とイネの吸収が促進されます。中干し期間を削減する稲作法では、ケイ酸を利用することで草丈を抑制し、倒伏を防止する効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大型台風の上陸が迫る中、著者はイネの被害を懸念しています。台風の影響でイネが倒伏しないためには、穂の重さと茎の硬さが重要です。著者は減肥によって穂の重さを減らしていますが、さじ加減が難しいと感じています。災害への耐性は施肥時点で決まると考え、倒伏を緩和する対策を模索しています。しかし、効果的な策が見つからないことに落胆を表明しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

廃菌床を水田に入れると、有機物量が上がり、稲の秀品率やメタン発生量の抑制につながる可能性がある。廃菌床には鉄やリン酸も含まれており、稲作のデメリットを補うことができる。また、廃菌床の主成分は光合成産物であり、二酸化炭素の埋蔵にも貢献する。廃菌床に含まれる微生物はほとんどが白色腐朽菌であり、水田環境では活性化しないため、土壌微生物叢への影響も少ないとみられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米不足が深刻化する中、減反政策で畑に転換された田の復元が急務と筆者は訴える。畑から田への復元は、水持ちに不可欠な「鋤床層」の形成が難題で、畑作では鋤床層が邪魔になるという矛盾がある。ネギとイネの輪作で不調が増えるのは、肥料残留による根腐れなど土壌問題が原因と推測され、田の復元が容易でないことを示唆。水田の水持ち維持と不要成分の効率的な排出を可能にする技術の確立が喫緊の課題だと結んでいる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、イネの根圏(還元層)にメタン酸化菌が生息し、メタンを消費している可能性があります。イネの根量を増やすことで、根圏でのメタン消費量が増加し、大気へのメタン放出量が減少する可能性があります。初期生育時に発根を促進する土作り(タンニンなどの有機物の定着)を行うことで、酸化層の厚みが増加し、イネの根の発根が促進されます。これにより、メタン消費量が上昇し、メタンの放出量をさらに抑えることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸化層でメタン酸化菌がほとんどのメタンを二酸化炭素と水に変換する。しかし、90%以上のメタンは大気中に放出されず、イネの根からの通気組織を通って排出される。また、メタンがイネの根に取り込まれると発根が抑制される可能性があり、これを回避するために中干しを行うという説がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田からメタン発生を抑えるために乾田にすることは、メタン発生は減るものの、代わりに亜酸化窒素が発生し、温室効果ガス全体で見ると削減効果は限定的となる可能性があります。また、乾田化は水田の生物多様性を低下させる可能性があり、水田の多面的機能を維持する上で、適切な水管理と併せて総合的に判断する必要があります。さらに、消費者の意識改革や水田以外の発生源への対策も重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鶏糞のカリ含有量に焦点を当て、過剰施肥による影響を解説しています。鶏糞は窒素に注目しがちですが、種類によってはカリ含有量が多い場合があり、過剰なカリ施肥は土壌有機物量の増加を阻害する可能性があります。土壌有機物量の増加は、稲作における秀品率向上に寄与するため、鶏糞のカリ含有量には注意が必要です。また、養鶏農家によって鶏糞の成分は異なり、窒素に対してカリ含有量が低いケースも紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田での鶏糞基肥利用における臭気の影響は、熟成度合いによって異なります。鶏糞の臭いには硫化水素が関与しており、未熟な鶏糞は特に強い臭いを発します。水田に硫酸塩が十分あれば、硫化水素は問題になりにくいですが、硫酸塩が不足すると稲の硫黄欠乏を引き起こす可能性があります。一方、完熟鶏糞は臭気が少ないですが、窒素成分が減少し、基肥としての効果が薄れる可能性があります。つまり、臭気と肥料効果の両面から考えると、鶏糞の熟成度合いの判断は非常に難しいと言えます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田は、稲作に必要な水管理の容易さという利点がある一方、水没状態によりメタンガスが発生しやすいという側面もあります。乾田化は、このメタンガス発生を抑制する効果が期待できます。しかし、水田は水生生物の生息地としての役割も担っており、乾田化によって生態系への影響が懸念されます。また、乾田化には、排水設備の整備や新たな灌漑方法の導入など、コストや労力がかかるという課題も存在します。そのため、メタンガス削減と環境保全、コスト面などを総合的に考慮した上で、最適な方法を選択することが重要です。