/** Geminiが自動生成した概要 **/

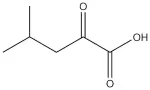

本記事は、節分豆の香りの正体を探る中で、イチゴの香気成分である「フラネオール」に注目しています。Wikipediaの情報を引用し、フラネオールが無色の結晶であり、ジャムや調理したパイナップルを思わせる香りを持ち、マルトースに似た甘味があると紹介。しかし、融点が73-77℃と常温では固体であることから、筆者は「固体なのに香りを感じるのはなぜか?」という疑問を提示しています。フラネオールが常温で不安定に分解するという性質が、香りを感じる現象と関連しているのではないか、と考察を展開しています。