/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土植えとプランター植えのブロッコリーを比較し、プランター株のスカスカ具合から葉の構造に着目します。ブロッコリーの葉は、茎に近い部分に隙間があり、これが上層の葉と重なることで無駄のない効率的な光合成構造を実現していると解説。この洗練された葉の形は、寒い時期に大きく育つブロッコリーが、光合成時に発生する活性酸素によるダメージを防ぐための重要な進化であり、その効率的な構造がブロッコリーの生育を支えていると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、土植えとプランター植えのブロッコリーを比較し、プランター株のスカスカ具合から葉の構造に着目します。ブロッコリーの葉は、茎に近い部分に隙間があり、これが上層の葉と重なることで無駄のない効率的な光合成構造を実現していると解説。この洗練された葉の形は、寒い時期に大きく育つブロッコリーが、光合成時に発生する活性酸素によるダメージを防ぐための重要な進化であり、その効率的な構造がブロッコリーの生育を支えていると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事は、前回の考察に続き、ブロッコリーの地植え株と鉢植え株の比較から、植物の赤紫色色素合成とストレスの関係について考察しています。鉢植えのブロッコリーは「狭い空間」というストレスを受け、地植え株よりも赤紫色が濃いという観察結果を提示。筆者はこの差から、寒さ以外のストレスが少ない株ほど色素合成が少ないのではないかという仮説を立てています。そして、もしこの仮説が正しければ、寒さ以外のストレスを取り除くことで、冬の寒い中でも植物の成長を促進できる可能性について問いを投げかけています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブロッコリーの葉が寒さで紫色に変色する現象について、筆者は活性酸素抑制の観点から考察。葉が寒さを感じると、光合成に伴う活性酸素の発生を抑えるため、アントシアニンを合成して光合成を抑制すると推測します。これは紅葉のメカニズムと同様です。さらに、リン酸欠乏時の紫色化も、ATP不足による光合成の電子貯蔵不能から生じる活性酸素発生を抑制する試みと関連づけます。これらの考察を踏まえ、筆者は「日常的に活性酸素除去酵素が合成され続けていれば、葉は寒さに当たっても紫色になりにくいのか?」という疑問を提示し、今後の検証を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

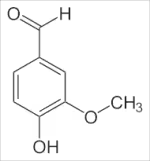

本ブログ記事では、融点が高いと揮発しにくく香りを感知しにくいという疑問に対し、以前取り上げたフラネオールに続き、バニリンを新たな事例として考察しています。バニラの甘い香りを持つ有機化合物であるバニリンは、融点が80〜81℃と高融点です。さらに、バニリン由来のバニロイドは辛味も感じるため、香気物質でありながら味覚にも影響を与える特性を持ちます。筆者は、バニリンもフラネオールと同様のメカニズムで香気を放つのかという疑問を提示し、高融点の香気物質が香る理由の解明へ関心を深めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、節分豆の香りの正体を探る中で、イチゴの香気成分である「フラネオール」に注目しています。Wikipediaの情報を引用し、フラネオールが無色の結晶であり、ジャムや調理したパイナップルを思わせる香りを持ち、マルトースに似た甘味があると紹介。しかし、融点が73-77℃と常温では固体であることから、筆者は「固体なのに香りを感じるのはなぜか?」という疑問を提示しています。フラネオールが常温で不安定に分解するという性質が、香りを感じる現象と関連しているのではないか、と考察を展開しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、「ノキシノブはクスノキにのみ自生するのか?」という筆者の疑問から、その生息条件を探求するものです。公園での観察から、ノキシノブがクスノキにのみ見られたことをきっかけに、両者の関係性や、クスノキがたまたま生育に適している可能性について考察。さらに過去記事を振り返り、直射日光が当たる岩場に自生するノキシノブらしきシダの例を紹介します。この岩場とクスノキの幹に共通してコケが生えている点に着目し、「コケが生えること」がノキシノブの重要な生息条件の一つではないかという仮説を提示。今後のさらなる観察と研究につながる示唆を与えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は公園でクスノキの枝にシダ植物ノキシノブが複数自生しているのを発見。しかし、公園内の他の樹木にはほとんど見当たらないことから、「ノキシノブはクスノキのみを選んで自生しているのか?」という疑問を抱く。さらに、ノキシノブの根元にはギンゴケが生えていることに気づき、このコケがノキシノブの生息条件なのか、あるいはノキシノブが生えることでギンゴケが発生するのか、といった新たな生態学的考察を深めている。ノキシノブの特定の宿主選択と共生関係について、筆者の探究心が高まっている様子が窺える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

1月上旬、筆者は開花寸前のセイヨウタンポポを発見。通常の開花時期が3月であると認識している筆者は、これから本格的に寒くなる時期に咲こうとしているタンポポに「大丈夫か?」と疑問を呈します。なぜこの季節外れに開花を迎えようとしているのか、セイヨウタンポポの具体的な開花条件は何なのかについて、読者に問いかける内容となっています。季節の移り変わりや植物の生態に興味がある方にとって、示唆に富むブログ記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

道の空き地に植えられたカキノキでは、誰も実を採らないため、熟した柿が土に落ちてグジュグジュの状態になっています。筆者は、この落ちた柿の実が土に与える影響について興味深く観察。柿には糖分やタンニンが豊富に含まれるにもかかわらず、落ちた実の周りの土は特に柔らかくなる様子はなく、大きな変化は見られませんでした。記事では、柿の実一つでは土壌への影響は限定的であるとの考察が述べられています。自然のサイクルの中で起こる身近な現象に目を向けた、素朴ながらも洞察に富んだ発見が語られています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

山道を散策中、筆者は林に自生するカキノキを発見。ズームで確認すると、その木は右下の常緑樹と左上の落葉樹の間に位置し、赤く実ったカキの果実が非常に際立って目立っている様子を描写しています。筆者は、この絶妙な配置が果実の存在感を際立たせていることに着目し、もし周囲の木が異なる種類であれば、ここまで目立たなかっただろうと考察。さらに、夏の強い日差しを避け、落葉樹の遮光を避けるようにカキノキが常緑樹の上に枝を伸ばした結果、現在の目立つ位置になったのではないかと推測しています。自然の偶然と植物の生存戦略が織りなす、印象的な光景を伝えるブログ記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は散歩中、傾斜地に生えるカリンの木から大量の実が用水路に落ちている光景を発見しました。用水路からはカリンの甘く良い香りが漂い、その豊かな香りに目を引かれました。下流に知人の管理する田があるため、実が田に与える影響を一時懸念したものの、今の時期は水が入らない上、入水の頃には実がなくなるだろうと判断し、影響は無いと結論づけています。食されないのは惜しいと感じつつも、カリンに含まれる栄養素が用水路の生態系を豊かにする可能性に言及。自然のサイクルを前向きに捉える、心温まる観察記となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

収穫を終えたレンゲ米の水田で、一際目を引く紫色の葉の草。これは収穫後も耕されずに育ったレンゲが、寒さの中で発芽・成長した姿です。葉が紫色になるのは、植物が寒さから身を守りつつ、葉緑素をフィルターすることで光合成の生産性をギリギリまで維持しようとする「攻めの戦略」の表れ。筆者は、その自然界の知恵とたくましい生命力に深く感銘を受け、逆境に立ち向かう「生きるための攻めの姿勢」を自らも見習いたいと綴ります。自然の神秘と、困難な状況下での力強さを感じさせる考察です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、前回のミョウバン生成記事の続編として、その材料となる「湯の花」の正体に迫ります。ミョウバンはハイノキの灰汁と湯の花の反応で生成されます。別府明礬温泉の硫黄泉に見られる湯の花は、温泉の不溶性成分が析出・沈殿したもので、具体的にはハロトリカイトやアルノーゲンといった含水硫酸塩鉱物を指します。これらは温泉中の硫酸と青粘土が反応して生成されます。これらの湯の花とハイノキの灰汁が反応することで、鉄を含まずカリウムを含むミョウバン(AlK(SO₄)₂・12H₂O)が生成されるメカニズムが詳細に解説されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、筆者がフジバカマの花にチョウが頻繁に集まる理由に疑問を抱き、その生態を探る内容です。玉川大学の研究結果を引用し、アサギマダラがフジバカマの花蜜に含まれる「ピロリジジンアルカロイド(PA)」を摂取していることを紹介。このPAは多くの動物にとって毒性があるにもかかわらず、アサギマダラはこれを繁殖行動に利用し、さらには体内に蓄積して敵からの防御にも役立てているといいます。チョウがこの毒性のあるPAを良い香りと認識しているのか、という筆者の問いかけも交え、植物成分を巧みに利用するチョウの驚くべき生態について考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

時々通る道で見かける「フジバカマらしき花」に、多くの昆虫が集まる様子が観察されています。開花後、いつ通っても蝶が多数見られ、さらにハナバチやアブらしき昆虫も群がっています。筆者は、自身の鼻ではっきりとした香りが感じられないにもかかわらず、これほど多くの昆虫を惹きつける花の魅力に疑問を抱いています。この花が絶滅危惧種である本来のフジバカマか、あるいは園芸種かは断定できないとしつつも、今回はフジバカマとして話を進めています。昆虫にとって魅力的な香りの有無について、今後のさらなる考察が期待される記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

メイラード反応を深掘りする本記事では、フランやピロール等に加え、フルフラールとリシン由来の環状新化合物「furpipate」の生成経路を解説。執筆の目的は、過去記事で触れた「腐植酸の形成」とメイラード反応の関連性解明です。腐植酸の環状構造がメラノイジンに由来する可能性に着目し、フェノール性化合物やポリフェノールとの複合的な視点から現象理解へ。今後は「ポリフェノールとメラノイジン」をキーワードに調査を継続します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、収量が多い田の土が黒く柔らかいにもかかわらず、土壌分析で腐植量が少ないという矛盾から「土が黒くなる要因」を考察しています。土の黒さの要因として、一般的に腐植の蓄積と、還元された鉄(酸化鉄(Ⅱ))の存在が挙げられます。特に水田のような還元環境では鉄の還元が頻繁に起こるため、冒頭事例の黒い土は、腐植が少ない代わりに還元鉄が多い可能性が示唆されます。しかし、土の「ふかふか感」との食い違いから、筆者はまだ見落としている要因があるとし、さらなる検討を促しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、メイラード反応以外で2,5-ジメチルピラジンが合成される経路について解説しています。これまでのメイラード反応による生成に加え、納豆菌が異なる代謝経路でジメチルピラジンを合成する可能性を提示。メイラード反応ではアミノアセトンが中間体となりますが、納豆菌ではアミノ酸からピルビン酸合成の途中でアミノアセトンが生成されるという点がポイントです。ジメチルピラジンに抗菌作用がある可能性にも触れ、納豆菌の代謝経路解明が機能性食品開発や、他のメイラード反応生成物の新たな理解に繋がる展望を示す内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

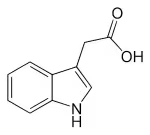

このブログ記事では、植物ホルモン「オーキシン(インドール酢酸:IAA)」と「腐植物質」の関連性を探ります。含窒素香気物質インドールの構造に着目し、神戸大学の研究論文を紹介。そこでは、オーキシンが腐植物質の超分子構造に保持され、pHやイオン強度の変化で放出されるメカニズムが示されています。この作用により植物の成長促進が期待でき、実際に植物がIAAを直接吸収する挙動も報告されています。さらに、土壌微生物もオーキシンを合成するため、腐植の定着と微生物の活性化が植物の発根促進に繋がると解説しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「緑色片岩で層毎に風化の仕方が異なるのは何故か?」は、色の薄い層が風化しやすい一方で、濃い層は風化しにくいという現象の理由を探求しています。筆者は、愛知県総合科学博物館の資料から、濃い緑色の緑泥石と黄緑色・淡い緑色の緑簾石が縞模様を形成していることを発見。さらに、緑泥石が粘土鉱物であるのに対し、緑簾石はそうではない点に着目し、「濃い緑色の緑泥石を含む層が粘土鉱物であるために風化しにくいのではないか」という仮説を提示。緑色片岩の風化メカニズム解明に向けた考察を深める内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事の要約です。筆者はドングリの季節到来を受け、採取活動を実施。戦利品としてアベマキ、スダジイ、そしてコナラと思われるドングリを分類し、特にアベマキの同定理由を詳しく解説しています。しかし、コナラの採取時期が例年より早い点に疑問を呈し、その背景にある葉の脱色と熟し時期の関連性を考察。この記事では、各種ドングリの採取時期を把握することが植物理解において極めて重要な知見であると強調。アベマキやクヌギからアラカシまでの採取期間を「大切にしている」という筆者の深い探究心と、身近な自然から学びを得る姿勢が伝わってきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「今年もドングリの季節がやってきた」と題されたこのブログ記事は、筆者が先日家族で近所の山へ出かけ、そこで拾ったアベマキやクヌギといった大きめのドングリの紹介から始まる。掲載されたドングリの写真は、秋の豊かな自然を感じさせる。筆者は、これらの立派なドングリを拾う瞬間に、本格的なドングリの季節の到来を実感すると綴っており、その喜びが伝わってくる内容だ。また、なぜ大きめのドングリが季節の到来を強く感じさせるのかという理由については、別途公開されている記事「林縁で大きなドングリを拾った」で詳しく解説していることに触れ、読者のさらなる関心を促している。秋の自然の恵みと家族との楽しいひとときが垣間見える記事である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

緑色片岩らしき小石の風化状況を観察した記事です。小石は薄い色の層で風化が著しく進む一方、濃い色の層ではあまり進んでいないことが確認されました。筆者は、この風化の差が生じる原因に疑問を抱き、成分の違いか圧縮具合の差かを考察しています。特に、もし成分が異なるのであれば、風化しにくい濃い層を構成する主要な鉱物について知りたいと述べており、緑色片岩の地質学的特性や風化メカニズムへの深い関心が伺える内容です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の枯れかけたカエデの木に、白色腐朽菌であるカワラタケがびっしりと発生しているのを発見。これは木が朽ちる過程にあることを示唆しています。筆者は私有地の木であることから、樹皮をめくって内部を詳細に観察。樹皮の下で新たな子実体が形成され始めている様子や、菌糸の侵入状況、そして分解が進んでいると見られる褐色の箇所を確認しました。まだ固い部分も残るものの、菌が活発に活動し、木を分解しようと努めている様子が伺えます。今後も定期的に木の様子を観察し、変化を追っていく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作害虫ホソヘリカメムシの天敵候補としてギンヤンマに注目する筆者は、産卵場所を求め、ヒシが水面を覆う人工貯水池を観察中。そんな中、息子との思い出の絵本「うまれたよ!ヤゴ」を再読し、ギンヤンマが羽化に細く伸びた草を必要とすることを発見します。この新発見は、観察中の貯水池が羽化に適さない可能性を示唆。筆者はギンヤンマの生態について、さらなる深い知見を求める意欲を高めています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作害虫対策として注目されるギンヤンマは、浮葉植物が自生する人工貯水池等で産卵する可能性がある。この記事では、閉鎖的な環境でギンヤンマのヤゴの餌となる生物がいるのかを検証。公益財団法人日本科学協会の事例によると、プールのような閉鎖水域でもギンヤンマが産卵・成長し、ヤゴは生態系の頂点に立つ捕食者として君臨するという。主な餌は、同じ閉鎖環境に多数生息するタイリクアカネやウスバキトンボのヤゴ。特にウスバキトンボは成虫・幼虫ともにギンヤンマに捕食される。ウスバキトンボのヤゴはボウフラ等を食べるため、人工貯水池の環境を整えれば、ギンヤンマの数を増やすことが期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「ギンヤンマの産卵場所は何処だ?の続き」では、前回候補に挙げた人工貯水池でのギンヤンマの産卵について考察を深めました。貯水池に生える特徴的な植物に疑問を抱き、画像検索の結果、それが忍者のマキビシのモデルとしても知られる「ヒシ」であることを発見。「こんな身近にヒシが!」という驚きと共に、ギンヤンマがヒシのような浮葉植物に産卵するかを調査。個人ブログで実際にヒシに産卵する写真が見つかったことで、近所の貯水池がギンヤンマの有力な産卵場所となる可能性が高まりました。今後は、ヤゴの餌となる環境についても探求していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

稲作害虫ホソヘリカメムシの天敵として期待されるギンヤンマの産卵場所を深掘りする記事です。前回の記事で捕食可能性に触れたため、その繁殖環境の把握が重要課題。松戸市の情報によると、産卵条件は「止水(流れのない池)で水草が生えている場所」です。しかし、ヤゴが越冬し翌春に羽化する長い期間を要するため、田は不適と判断。ため池のような貯水池が候補に挙がるものの、その数は少ない現状を指摘します。ギンヤンマが優れた天敵ならば、これらの貯水池の環境整備や見直しが必須だと提言しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ウスバキトンボは繁殖力旺盛でジャンボタニシの捕食者であることから、その捕食者が増えることで害虫(カメムシ)抑制に繋がる可能性を探る記事です。ウスバキトンボの捕食者として大型トンボ・ギンヤンマに注目し、ギンヤンマがカメムシを捕食する可能性(積極的ではないものの)に言及しています。もしウスバキトンボの増加がギンヤンマを増やし、それがカメムシ減少に繋がるならば、農業害虫対策への波及効果が期待できます。この仮説を検証するため、今後はギンヤンマの生態をさらに深掘りしていく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

前回の記事で、ウスバキトンボの幼虫(ヤゴ)がジャンボタニシを捕食し、その増加がジャンボタニシ減少に繋がる可能性に言及した筆者。今回は「ウスバキトンボの成虫は何に捕食されるのか?」という疑問を深掘りしています。生成AIに尋ねたところ、主な捕食者としてツバメやハチクイなどの鳥類、クモ、ギンヤンマやシオカラトンボといった他の大型トンボ、そしてムシヒキアブが挙げられました。筆者はシオカラトンボの大きさに疑問を感じつつも、次回はギンヤンマについて詳しく触れる意向を示し、生態系の新たな側面に焦点を当てています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、ジャンボタニシの天敵であるウスバキトンボのヤゴが増えれば、成虫が稲作・畑作に貢献するのではという期待を背景に、「成虫は何を捕食するのか?」という問いから始まります。軽量で長距離移動するウスバキトンボの主な捕食対象は、カやハエなどの小昆虫です。農業害虫のカメムシやアザミウマを捕食するか調査したところ、報告は見当たらず、筆者はカメムシには大きすぎ、アザミウマには小さすぎると推測。もしウスバキトンボの成虫が農業害虫の天敵であれば、もっと注目されるだろうという筆者の見解が述べられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「ゼオライトの風化」の理解を深めるため、極めて風化耐性が低い天然ゼオライト「濁沸石(ローモンタイト)」に焦点を当てた記事です。濁沸石は採掘直後から変質を始め、地表で酸素に触れると結晶水(4H₂O)を失い、透明な結晶が白く脆い粉状になる特性を持ちます。その化学組成はCaAl₂Si₄O₁₂・4H₂Oで、Si/Al比は2と、比較的風化しやすいゼオライト(クリノプチロライト)の3.5よりも大幅に低いのが特徴です。この低いSi/Al比と結晶水の容易な喪失が、濁沸石の特異な風化性を示す鍵となり、ゼオライトの風化メカニズムと結晶水の役割への理解を深めることを目的としています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本で岩塩が採掘できるかを探るブログ記事です。岩塩は海水が干上がり、蒸発岩として長期間かけて形成されますが、日本では採掘記録が見当たらず、その形成には膨大な時間が必要とされます。しかし、ヒマラヤ岩塩の例から、大陸衝突が岩塩形成に関与する可能性が示唆されます。この視点から、伊豆半島と富士山の成り立ちが大陸衝突と関連することから、日本でも静岡県などで岩塩が採掘できる可能性が推測されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

毎日観察している物理性改善田に、夕方になると数えきれないほどのウスバキトンボが集まる現象が確認されました。これは周辺の田では見られない特異な光景です。記事では、ウスバキトンボの幼虫がジャンボタニシの稚貝の天敵であることに触れつつも、筆者はなぜ特定の田にウスバキトンボが集中するのか、その理由を深く考察。物理性改善田が持つイネの香り成分など、何らかの「目印」に惹かれているのではないかと推測し、その要因解明に思いを馳せています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

信号待ちで、途中で茎が「思いっきり折れて」いながらも、再び太陽に向かって力強く伸びる草を見つけた筆者。連日の猛暑で人間社会が狂っていく中でも、この草の先端は全く萎れていないことに驚きを覚えます。おそらく維管束系が生きており、再生能力で生命を繋いでいると推測。どんな逆境でも生きることを諦めないその姿は、「この手の強い草は生き残る」という確信を与え、困難に直面しても立ち直るたくましい生命力に深く感銘を受け、見習うべきだと感じた様子を綴っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

筆者は、連日の猛暑の中でも元気に繁茂するアカメガシワの群生の中から、珍しい「斑入り」の株を発見した。葉緑素が少ないためか、その株は周辺よりも小ぶりながらも非常に目立っていたという。筆者は園芸家ではないため、この貴重な株を見逃すところだったと述懐する。さらに、アカメガシワがトウダイグサ科であることに触れ、同じ科のポインセチアにも斑入り品種があることから、「トウダイグサ科の植物は斑入りになりやすい性質があるのか」という疑問を呈している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

連日の猛暑と、稲作への水不足・中干しによる悪影響への懸念が募る中、筆者は土が少なく水も少ない過酷な環境下でもたくましく繁茂するアカメガシワに注目する。この落葉樹の葉はポリフェノールを豊富に含み、良質な腐葉土となる。その腐葉土は土壌の炭素を埋没させ、周辺植物の成長と光合成を促進し、単位面積あたりの二酸化炭素吸収量を高める効果が期待される。筆者は、アカメガシワが地球温暖化緩和に貢献する可能性を感じ、その生命力に感銘を受けている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

家畜糞メタン発酵消化液の稲作における藁腐熟への活用が検討されている。その際、藁の腐熟を担う微生物(例:枯草菌)が、豪雪地帯の冬の田のような嫌気環境で活動できるか、また無機窒素を利用できるかという二点が疑問視された。一般に好気性と思われがちな枯草菌だが、PubMedの論文「Anaerobic growth of a "strict aerobe" (Bacillus subtilis)」によると、枯草菌は硝酸呼吸を行うことで嫌気的環境下でも増殖可能であることが示されている。この硝酸呼吸は無機窒素(硝酸)を利用するため、上記の二点の疑問を解消する。これにより、消化液を利用した藁の腐熟促進に期待が持てる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌改良した田んぼで、オタマジャクシからカエルになったばかりのカエルやヤゴを多数確認。周辺の田んぼより水位が高く、生育に適した環境が影響していると考えられる。害虫を捕食する生物が多いことは安心材料だが、中干しでこれらの生物がいなくなる田んぼを見ると、日本の食糧事情に不安を感じる。中干しの歴史は浅いという記事も参照。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

福井県越前市や鯖江市の田でアゾラ(アカウキクサ)が大量発生している様子が写真とともに紹介されています。筆者は、アゾラが絶滅危惧種であるにも関わらず、田を覆い尽くすほど繁殖していることに疑問を感じています。葉が赤く光合成に不利なはずのアゾラが繁茂しているのは、土壌の劣化が原因ではないかと推測し、除草剤を使う前に土壌改良をすべきではないかと述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中干しなしの田んぼにウスバキトンボが大量に集まっている。高い水位が原因か、カマキリ同様にトンボを惹きつける要因があるのか不明。もしトンボが産卵すれば、ヤゴが大量発生しジャンボタニシの稚貝を捕食する可能性がある。トンボが集まることを考えると、今の時期に水位を下げるのは得策ではないかもしれないが、ジャンボタニシの食害も懸念される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

息子と夕方の田んぼ観察が日課。物理性改善した田には多様な生き物がおり、息子は夢中。筆者は稲の生育状況を確認中、カマキリが稲にいるのを発見。水面を泳いで稲に辿り着く姿を目撃。田んぼ周辺にはカマキリが多数。アメンボも多く、カマキリが捕食した昆虫の食べ残しをアメンボが食べる可能性を考察。カマキリの意外な一面に驚いた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

今年の梅雨明けは記録的に早く、今後の異常気象が心配。特に農業用水不足が懸念される。対策として、畑作での浸水対策が重要。EFポリマーは保水性向上と土壌の多孔質化に役立つが、基肥と同時施肥が基本。緊急対策として、水没した畝間にEFポリマーを散布すると、粘土と集積し、保水性と通気性の高い土壌層を形成し、草抑え効果も期待できるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属は、硝酸塩利用能を持つ菌株が存在し、硝酸塩を利用できる。硝酸塩利用能欠損変異株の存在がその証拠。積極的に利用するかは不明だが、無機窒素を利用できない真菌との競合環境下では、フザリウム属が優位になる可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケ菌が分泌する直鎖アルコールとは、炭素が鎖状に連なり、末端にヒドロキシ基を持つ脂肪族アルコール(H3C-(CH2)n-CH2-OH)のこと。炭素数が増えるほど水に溶けにくくなり、沸点・融点が高くなるなどの特徴がある。シイタケ菌が脂肪酸から直鎖アルコールを合成すると思われるが、硫安の添加によりトリコデルマが優位になる理由は不明。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケ栽培において、トリコデルマというカビが天敵。培地に糖が多いとシイタケが優位になるが、硫安が多いとトリコデルマが優位になる。これはシイタケ菌がトリコデルマを阻害する直鎖アルコールを合成するため。糖が多いと直鎖アルコールを多く合成できる。硫安がトリコデルマ優位にする理由は、直鎖アルコールの合成酵素に影響するか、直接無効化するかのどちらかだと推測。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

糸状菌の理解を深めるため、「カビ図鑑ー野外で探す微生物の不思議ー」を読んだ感想です。糸状菌は目視しづらく理解が難しいため、本書は野外での探し方まで解説されており、特にトリコデルマの探し方が参考になりました。実際にトリコデルマを探してみようと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒麹菌の一種である*Aspergillus niger*はオクラトキシンを合成する可能性があるが、焼酎製造に使われる*A. awamori*や*A. kawachi*といった黒麹菌は基本的にオクラトキシンを合成しない。ただし、*A. awamori*の一部にはオクラトキシンを合成するものが存在する。黒麹菌の誕生過程においては、オクラトキシンが混入していた可能性も考えられる。