/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属は、硝酸塩利用能を持つ菌株が存在し、硝酸塩を利用できる。硝酸塩利用能欠損変異株の存在がその証拠。積極的に利用するかは不明だが、無機窒素を利用できない真菌との競合環境下では、フザリウム属が優位になる可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属は、硝酸塩利用能を持つ菌株が存在し、硝酸塩を利用できる。硝酸塩利用能欠損変異株の存在がその証拠。積極的に利用するかは不明だが、無機窒素を利用できない真菌との競合環境下では、フザリウム属が優位になる可能性が考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

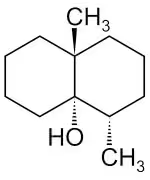

シイタケ菌が分泌する直鎖アルコールとは、炭素が鎖状に連なり、末端にヒドロキシ基を持つ脂肪族アルコール(H3C-(CH2)n-CH2-OH)のこと。炭素数が増えるほど水に溶けにくくなり、沸点・融点が高くなるなどの特徴がある。シイタケ菌が脂肪酸から直鎖アルコールを合成すると思われるが、硫安の添加によりトリコデルマが優位になる理由は不明。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケ栽培において、トリコデルマというカビが天敵。培地に糖が多いとシイタケが優位になるが、硫安が多いとトリコデルマが優位になる。これはシイタケ菌がトリコデルマを阻害する直鎖アルコールを合成するため。糖が多いと直鎖アルコールを多く合成できる。硫安がトリコデルマ優位にする理由は、直鎖アルコールの合成酵素に影響するか、直接無効化するかのどちらかだと推測。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

糸状菌の理解を深めるため、「カビ図鑑ー野外で探す微生物の不思議ー」を読んだ感想です。糸状菌は目視しづらく理解が難しいため、本書は野外での探し方まで解説されており、特にトリコデルマの探し方が参考になりました。実際にトリコデルマを探してみようと考えています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

黒麹菌の一種である*Aspergillus niger*はオクラトキシンを合成する可能性があるが、焼酎製造に使われる*A. awamori*や*A. kawachi*といった黒麹菌は基本的にオクラトキシンを合成しない。ただし、*A. awamori*の一部にはオクラトキシンを合成するものが存在する。黒麹菌の誕生過程においては、オクラトキシンが混入していた可能性も考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビが作るカビ毒、オクラトキシンについて調査。アフラトキシンを作るフラバスとオリゼーの関係から、味噌への混入の可能性を検討した流れで、他のマイコトキシンを調べてみた。オクラトキシンはオクラセウスやニゲル(黒麹菌)が生成し、ニゲルは酢の醸造に使われることから、酢のマイコトキシン問題も深掘りすることでコウジカビへの理解を深めたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アフラトキシンは自然環境下で無毒化される可能性があり、Geminiによると酸化反応(過酸化水素による分解)と生物学的分解(特定の細菌や真菌による分解)が考えられる。特に、微生物が産生するラッカーゼやペルオキシダーゼなどの酵素がアフラトキシンを分解する可能性がある。白色腐朽菌と過酸化水素の関係から、味噌や醤油の発酵過程で過酸化水素が発生し、アフラトキシンが無毒化されるのかが疑問点として挙げられている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コウジカビ(オリゼー)は、毒素を出すフラバスを家畜化したもの。フラバスはアフラトキシンという有害なカビ毒を作る。オリゼーをどうやって得たのか? 元々フラバスで味噌を作っていたのか、自然界にオリゼーがいたのか? もし発酵過程でアフラトキシンが無毒化されるなら、その反応を知りたい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

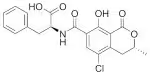

デオキシニバレノールはフザリウム属菌が生成するマイコトキシンで、真核生物の60Sリボソームに結合しタンパク質合成を阻害します。この阻害はリボトキシックストレス応答を引き起こし、セロトニン合成量の低下を招きます。セロトニン低下は食欲不振や体重減少を引き起こし、生活に支障をきたすほど深刻な症状に繋がる可能性があります。コムギのフザリウム感染リスクを減らすために殺菌剤の使用も検討されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属のカビが作るマイコトキシンの一種、デオキシニバレノールについて解説。これは作物(コムギ赤さび病の原因)と人体に有害で、セロトニンの合成に影響を及ぼす可能性がある。デオキシニバレノールはグルクロン酸化で無毒化される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

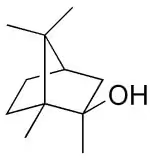

生成AIが提示したカビ臭物質「2-メチルイソボルネオール」について解説。これは藍藻類が生成する物質で、フザリウム属の糸状菌由来の臭気とは異なる可能性が高い。しかし、カビ臭の一種として知識をストックしておくことに意義があると述べている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フザリウム属の糸状菌を培養すると独特の臭いがあるという話を聞き、カビ臭について調査。ゲオスミンという降雨後の地面の匂いを持つ化合物が見つかった。しかし、フザリウムがゲオスミンを合成するかは不明。フザリウムが合成する臭気は別のものと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

観察しているアカメガシワの木の冬芽が動き始めた。暖かくなる4月になり、裸芽と呼ばれる剥き出しの芽が開き始めたのだ。中には既に赤い葉が折りたたまれており、これは秋にポリフェノールを合成・蓄積していたためである。冬芽にはポリフェノールが豊富に含まれていると考えられるため、漢方などへの利用が気になるところだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府内320箇所のネギ栽培土壌の生物性分析から、土壌の生物性において菌寄生菌の存在が重要な要因であることが判明した。地質や土質、土壌消毒の有無は菌寄生菌の多寡に大きな影響を与えない一方、施肥設計に若干の関連性が見られた。殺菌剤の使用も菌寄生菌への悪影響は確認されなかった。今回の分析手法確立により、様々な管理作業や微生物資材の評価が可能となり、特に堆肥メーカーへの価値提供が可能になった。詳細は京都農販日誌の記事を参照。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞の初期発酵に関わる真菌は明確には特定されていないが、堆肥化プロセスから推測できる。堆肥化初期の糖分解段階では、アスペルギルス属(コウジカビなど)、ペニシリウム属、ムコール属などの真菌が関与し、発熱を伴う。温度上昇により真菌活性は低下し、好気性細菌が優位になる。 温度低下後のセルロース分解を経て、リグニン分解段階で再び真菌が活性化するが、牛糞の場合は窒素過多により白色腐朽菌の活動は限定的となる可能性があり、主要な真菌は不明である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

牛糞は飼料の影響で糞生菌が少なく、排出直後は水分が多いため真菌の活動は不活発。菌が活動するには敷き藁などで水分調整が必要となる。しかし、敷き藁に牛糞の糞生菌の素となる菌はいない可能性があるため、牛糞分解の初期段階で活動する真菌の種類は不明。牛糞における糞生菌の発生メカニズムの解明が課題となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カカオ豆は渋み・苦みを持つため、発酵を経て食用となる。発酵過程では、バナナの葉で包まれたカカオ豆の表面が白/紫色から褐色に変化する。この色の変化は、フラボノイドの変化を示唆する。紫色はアントシアニン系色素、白色は紫外線吸収色素であるフラボノイドに由来すると考えられる。そして褐色は、フラボノイドが重合したタンニンによるものだ。発酵には酵母、乳酸菌、酪酸菌が順に関与し、乾燥工程では芽胞細菌が関与する。全工程で糸状菌も関与する可能性があるものの、影響は小さい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

チョコレートの原料カカオ豆は、元々は渋くて苦いため、果肉部分のカカオパルプのみが食用とされていた。しかし、カカオ豆を発酵させることで渋みや苦みが軽減され、食用に利用されるようになった。発酵はバナナの葉に包むことで行われ、葉の常在菌がカカオ豆に移り発酵を促す。このプロセスは乳の発酵に似ている。カカオ豆の渋み・苦み成分であるポリフェノールやタンニンは、微生物によって分解されると考えられる。チョコレート製造の知見から、これらの化合物を分解する新たな方法が見つかる可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄県国頭村に漂着した軽石は、伊豆諸島南方にある福徳岡ノ場の海底火山噴火に由来する。2021年の噴火はプリニー式噴火と呼ばれる大規模な噴火で、粘性の高い熔岩を噴出した。福徳岡ノ場は粗面安山岩質の海底火山が存在する地域である。漂着した軽石は噴火地点から遠く離れた場所にまで到達しており、海流の影響を大きく受けていることがわかる。軽石の漂流を理解するには、火山学だけでなく海洋学の知識も重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄県に漂着した軽石の成分分析によると、有害金属は検出されておらず、農業利用の基準値も下回っている。しかし、海水由来の塩化物イオン濃度が高く、農業利用には脱塩処理が必要。また、軽石の組成は産地によって異なり、福徳岡ノ場由来の軽石はSiO2含有量が少なく、CaO、Na2O、K2Oが多い。鉄の含有量は火山ガラスの色で判断でき、灰色は白色より鉄分が多い。今後、風化の影響や長期的安全性を検証する必要性があり、現時点では農業利用を推奨していない。産業利用も慎重な検討が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日向土は宮崎県で採取される軽石で、鹿沼土より硬く、一般的な鉢底石より柔らかいという特徴を持つ。筆者はこの中間的な硬さが土壌環境改善に有効だと考えている。日向土は特定の山の噴出物ではなく、御池ボラ(4600年前)から大正ボラ(1914年)まで様々な年代の軽石が含まれる。それぞれの軽石の起源が明確なため、日向土を詳しく調べれば軽石への理解が深まると期待されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鉢底石に使われる軽石について、鹿沼土と比較しながら考察している。鹿沼土は脆い一方、鉢底石用の軽石は硬いため、採取地による性質の違いに着目。生成AIが提示した採取地候補のうち、榛名山軽石について調査を進めている。榛名山軽石は6世紀頃の噴出物で、鹿沼土よりも新しい。生成年代の違いが軽石の硬さに影響するのか疑問を呈し、今後の検証を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石の主成分である火山ガラスには鉄などの不純物が含まれ、水が作用することで酸化される可能性がある。酸化により火山ガラスが脆くなるかどうかは不明だが、不純物の酸化が風化に影響を与えるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石の物理的風化は、凍結融解作用による可能性が高い。花崗岩は鉱物ごとの熱膨張率の違いで風化するが、軽石は鉱物の集合体ではないためこのメカニズムは当てはまらない。しかし、軽石には多数の孔があり、そこに水が入り込む。冬に水が凍結すると体積が増加し、軽石に圧力がかかる。これが繰り返されることで、軽石はひび割れ、細かくなり風化する。これは凍結融解作用と呼ばれ、含水量の多い岩石で顕著に見られる。霜柱による土壌の発達も、この作用の一種と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石を落葉抽出液(おそらくタンニンを含む酸性)に浸したところ、黒い鉱物が脱落し、軽石に穴が空いた。軽石の主成分である無色鉱物(石英、長石)は酸に反応しないため、脱落した黒っぽい鉱物は有色鉱物(角閃石か磁鉄鉱と推測)と考えられる。これらの有色鉱物は酸に反応し溶解することで軽石から脱落した可能性がある。結果として軽石表面に穴が空き、水の浸透による風化が促進されると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

軽石の化学的風化における酸の作用を検証するため、ブナ科の落葉からタンニンを含む褐色液体を抽出し、軽石を3日間浸漬した。液体を拭き取った結果、微細な小石が脱落し、軽石表面には多数の穴が観察された。これは落葉抽出液、つまりタンニンによる酸の作用で風化が進んだ可能性を示唆する。しかし、更なる検証が必要であり、現段階では断定的な結論は避ける。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭の軽石の表面の茶色い部分は風化によってできた粘土鉱物ではないかと考え、軽石の風化を早める方法を模索している。軽石の主成分である火山ガラスは、化学的風化(加水分解)によって水と反応し、粘土鉱物に変化する。水に浸けるだけでは時間がかかりすぎるため、より効率的な風化方法を探している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

庭に落ちていた軽石の表面が、土の付着ではなく風化によってうっすらと茶色く粉っぽくなっている現象に着目。筆者は、過去記事で触れた粘土鉱物「アロフェン」がこの風化に関与している可能性を考察しています。軽石の風化生成物が腐植と混ざれば良質な土壌になるとの考えから、筆者は軽石の風化を早める方法に関心を抱きました。今後は、土壌中で軽石の風化を促進する具体的な方法について検討していく意向を示しています。アロフェンと土壌の関係性を深掘りする探求記事です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワは落葉高木だが、観察によると緑色のまま葉を落とすことがある。これは木が葉から養分を回収せず落葉させるためと考えられる。落ち葉にはマグネシウムやマンガン等の養分が残っており、土壌の保肥力向上に繋がる。アカメガシワは先駆植物として、春に旺盛な吸水力で養分を吸収できるため、古い葉からの養分回収は必須ではないようだ。この特性は里山再生に役立つ可能性があり、土壌改良の観点からも有望な樹種と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アサガオは夏の一年草で、冬に葉を維持するのは難しい。しかし、紹介されているアサガオは12月にも関わらず、大きな葉をつけている。ただし、葉は部分的に紫色になっている。これは、光合成を抑えるためにアントシアニンを生成しているものの、カエデのように綺麗に紅葉できないため、まばらな紫色になったと考えられる。アサガオの葉の紫色は、冬の寒さに対する植物の反応を示していると言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

縮合型タンニンは、フラバン-3-オール(カテキン、エピカテキンなど)が重合したポリフェノール化合物です。これらの前駆体は、フラボノイド経路で生成されるジヒドロフラボノールから分岐して生合成されます。まず、ジヒドロフラボノールレダクターゼによってロイコアントシアニジンに還元され、さらにロイコアントシアニジンレダクターゼによってフラバン-3-オールへと変換されます。重合反応は、酸化酵素や非酵素的な反応によって進行し、複雑な構造を持つ縮合型タンニンが形成されます。この重合度はタンニンの性質に大きく影響し、タンパク質や金属イオンとの結合能力を高めます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌の保水性向上に関する新たな研究では、セルロースを低濃度水酸化ナトリウム下で凍結、クエン酸添加、溶解することで高強度構造を形成し、水や物質の出入りに優れた性質を持つことが示された。この研究から、霜柱と根酸の作用で土壌中でも同様の反応が起こり、保水性向上に繋がる可能性が示唆される。霜柱の冷たさと根酸がセルロースのヒドロキシ基周辺に作用することで、高pH条件下でなくても構造変化が起こる可能性があり、土壌の保水性向上に繋がる具体的な方法論の発見が期待される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノン類は容易に還元され、ヒドロキノンになる。この性質を利用し、アカメガシワの葉では、フラボノイド生合成経路の中間体であるジヒドロフラボノールから酸化的に生成されるオーロンが、秋になりアントシアニジン合成が抑制されると、還元を受けてカテキンやタンニンへと変化する。キノンからヒドロキノンへの変換は可逆的で、酸化還元電位に依存する。一般的に、キノンは酸化剤として、ヒドロキノンは還元剤として機能する。アカメガシワの葉の褐変は、フラボノイドであるオーロンが酸化されたキノン体から、還元されたタンニンへと変化する過程を示唆しており、植物における酸化還元反応の興味深い一例と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アカメガシワの若葉に、たくさんのアリが集まっていました。アリは花外蜜腺に集まるとされていますが、葉の縁全体にもアリが分布しています。よく観察すると、葉の縁に沿って花外蜜腺らしき模様が多数見られました。アカメガシワの葉の縁には、至るところに花外蜜腺が存在する可能性があります。アカメガシワは、興味深い生態を持つ植物です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

大型台風の上陸が迫る中、著者はイネの被害を懸念しています。台風の影響でイネが倒伏しないためには、穂の重さと茎の硬さが重要です。著者は減肥によって穂の重さを減らしていますが、さじ加減が難しいと感じています。災害への耐性は施肥時点で決まると考え、倒伏を緩和する対策を模索しています。しかし、効果的な策が見つからないことに落胆を表明しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生ゴミを埋める箇所で、特に麦茶粕に細長い巻き貝が多数集まっているのが発見されました。この貝の正体と食性を調査したところ、「キセルガイ」であることが判明。キセルガイは、落ち葉や朽木、藻類、菌類といった植物質を好んで食べ、セルロースを分解する能力があります。麦茶粕は植物質であり、カビ(菌類)も発生するため、キセルガイの食性に非常に適していると考えられます。移動が遅いにもかかわらず、キセルガイが麦茶粕の塊を見つけて集まっていることに、筆者は驚きと関心を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

近所の緑地で、枯れた葉を付けた細い木を見つけました。これは、根元で折れてしまったクヌギの幼木ではないかと思います。10年ほどかけて成長したと推測されますが、傾き具合から見ると、完全に折れてしまっているようです。健気に成長してきたのに、このような形で枯れてしまうのは、見ていて心が痛みます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、イネの根圏(還元層)にメタン酸化菌が生息し、メタンを消費している可能性があります。イネの根量を増やすことで、根圏でのメタン消費量が増加し、大気へのメタン放出量が減少する可能性があります。初期生育時に発根を促進する土作り(タンニンなどの有機物の定着)を行うことで、酸化層の厚みが増加し、イネの根の発根が促進されます。これにより、メタン消費量が上昇し、メタンの放出量をさらに抑えることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸化層でメタン酸化菌がほとんどのメタンを二酸化炭素と水に変換する。しかし、90%以上のメタンは大気中に放出されず、イネの根からの通気組織を通って排出される。また、メタンがイネの根に取り込まれると発根が抑制される可能性があり、これを回避するために中干しを行うという説がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

使用済みの麦茶パックを天日干しして中身を取り出そうとしたら、乾燥しにくくパックに張り付いていました。接写レンズで見てみると、シャボン玉のような泡が!これは麦茶の成分サポニンによるものかもしれません。サポニンが泡立ちの原因で、他の飲料水の粕よりも乾燥しにくいと考えられます。また、サポニンは土中の有機化合物に影響を与える可能性があり、コーヒー粕とは異なる効果をもたらすかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ツバメは、水田に入水する際に土の中から出てくる虫を食べます。糞のDNA分析によると、カメムシ、ハエ、ガガンボなどを食べているようです。近年、カメムシが大量発生していますが、ツバメが増えれば、被害が軽減される可能性があります。しかし、ツバメの餌場である水田が減少し、陸稲が増加すると、カメムシの被害は増加するかもしれません。水田の減少は、ツバメの餌資源を減らし、カメムシの天敵を減らす可能性があるからです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クリの木は、初夏に強い香りを放つ花を咲かせ、その蜜を求めて多種多様な昆虫が集まります。小さなハチから大きなハチまで飛び交い、鳥までもが蜜や昆虫を求めてやってきます。クリの花は、その豊富な蜜量によって多くの生き物を支え、生物多様性の維持に大きく貢献しています。 実際に、クリの花にはハチだけでなく、様々な昆虫とその天敵が集まり、複雑な食物連鎖を形成しています。クリやシイのような、多くの生き物を支える樹木を植えることは、生物多様性の保全に繋がる重要な取り組みと言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常緑樹のクスノキは、春に古い葉を落葉させますが、その葉には緑色の部分が残り、葉緑素が残っているように見えます。これは、クスノキが古い葉からマグネシウムなどの養分を回収せずに落葉させている可能性を示唆しています。もしそうであれば、クスノキは落葉を通じて周囲に多くの養分を還元していることになります。これは、森の生態系において極相種であるクスノキが、森に養分を供給する役割を担っていることを示唆しているのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

クスノキは常緑樹ですが、4月頃に古い葉が紅葉して落葉します。新しい葉が展開した後に、古くなった葉が赤くなり、地面に真っ赤な絨毯を作ることもあります。筆者はこれまでクスノキの紅葉に気づきませんでしたが、植物に興味を持つことで、今まで見過ごしていた自然現象に気づくことができました。関連記事では、葉が赤くなるメカニズムや、赤い葉を持つことで鳥に食べられやすくなるという研究が紹介されています。これらの記事を通して、紅葉という現象の奥深さを知ることができます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

和歌山県紀北地方は、和泉山脈南麓に広がる和歌山平野に位置し、紀の川が流れる。瀬戸内海性気候で降水量が少なく温暖なため、桃の栽培が盛ん。紀の川は中央構造線に沿って流れ、結晶片岩の土砂を運ぶ。結晶片岩は水はけが良く、桃栽培に適した土壌となる。紀北地方を訪れた筆者は、結晶片岩と桃栽培の関係性を農業史の観点から探求したいと考えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農業用パイプに使われる鋼は、石炭由来の瀝青炭から作られたコークスを用いて製造されます。コークスには鉄以外にも、酸化鉄、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化ナトリウム、酸化カリウム、二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化チタンなどの不純物が含まれています。これらの多くは肥料成分ですが、酸化チタンの影響は不明なため、更なる調査が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼでレンゲの播種むらにより、草の生育に差が出ている様子を観察しています。レンゲが密生している場所では、中心にイネ科の草が青々と育ち、レンゲに囲まれていない場所の同じ草は生育不良です。まるでレンゲとイネ科の草が共存関係にあるように見えます。レンゲが良好な環境を作り出し、イネ科の草が恩恵を受けている可能性も考えられます。この現象は、単なる肥料の撒きむらではなく、植物間の相互作用を示唆しているのかもしれません。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

川崎重工業が開発した新型ジョークラッシャ「AUDIS JAW™」は、鉄鋼スラグ処理に特化した破砕機です。従来機に比べ処理能力が高く、大きなスラグも破砕できるのが特徴です。電気系統の省エネ化や摩耗部品の長寿命化など、環境性能と経済性に優れた設計となっています。鉄鋼スラグを有効活用する上で、破砕処理の効率化は重要な課題であり、AUDIS JAW™はその解決策として期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヒイラギは、なぜ「木」に「冬」と書くのでしょうか?それは、ヒイラギの花が11〜12月の寒い時期に咲くという特徴を持つからです。樹木図鑑によると、ヒイラギ以外でこの時期に花を咲かせる木はなく、その特異性が「柊」という漢字の由来と考えられます。さらに、ヒイラギの花粉を媒介するのはアブであることが分かっています。また、「疼木」という漢字も当てられますが、これはヒイラギの葉の鋭さからくる痛みを表していると言われています。