/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、炭水化物の水熱処理による還元性付与の原理を踏まえ、ビール酵母由来肥料の可能性を深掘りしています。酵母を水熱処理することで、細胞壁のβ-グルカンが断片化され、さらに核酸や亜鉛などの細胞内栄養素も同時に抽出されると考察。これらの成分は植物の発根促進に寄与する可能性が高いと指摘します。結果として、ビール酵母の水熱処理肥料は、二価鉄の肥効に加え、還元剤、そして発根剤としての複合的な効果が期待できると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、炭水化物の水熱処理による還元性付与の原理を踏まえ、ビール酵母由来肥料の可能性を深掘りしています。酵母を水熱処理することで、細胞壁のβ-グルカンが断片化され、さらに核酸や亜鉛などの細胞内栄養素も同時に抽出されると考察。これらの成分は植物の発根促進に寄与する可能性が高いと指摘します。結果として、ビール酵母の水熱処理肥料は、二価鉄の肥効に加え、還元剤、そして発根剤としての複合的な効果が期待できると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

前回の続きとして、柑橘の果実のコクの要因を探求。柑橘特有の香気物質「デカナール」が脂肪酸由来であることから、果実内の脂肪酸がコクに深く関わると推察しました。文部科学省の食品データベースで「うんしゅうみかん」を調べた結果、最も多く含まれる脂肪酸は「リノール酸」で、脂肪酸総量の約2割を占めることが判明。リノール酸は舌で味覚として感じられる可能性があり、その含有量が増えれば果実の味に深みが増すと考えられます。今後は、このリノール酸を肥培管理で増やすことが可能かどうかに焦点を当てていきます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、柑橘の果実のコクの要因を深掘りします。旨味はグルタミン酸などのアミノ酸で分析できる一方、味の複雑さや持続性をもたらす「コク」には脂肪酸が関与するとされます。筆者は、柑橘果肉への脂肪酸蓄積の有無を探るため、まず脂肪酸由来の香気成分を調査。その結果、炭素数10のアルデヒドであり、炭素数10以上の脂肪酸から合成される柑橘にとって重要な香気物質「デカナール」を発見しました。この発見から、柑橘果実内で脂肪酸の合成や蓄積が行われている可能性が示唆されます。今後は、柑橘に含まれる具体的な脂肪酸の種類について、さらなる調査を進める予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「腐っても鯛」は、その美味しさの謎を深掘りします。なぜ鯛はこれほど美味しいのか?その秘密は、瀬戸内海の複雑な地形が作り出す高速潮流にあります。この流れによって鯛は筋肉質に育ち、その筋肉に含まれるアデノシン三リン酸(ATP)が、魚の旨味成分であるイノシン酸を生成するからです。結果として、鯛は筋肉質な食感と豊かなイノシン酸由来の旨味を兼ね備えるのです。これは、以前の記事で触れたマグロの事例とも通じ、イノシン酸が赤身魚に限らず生成されることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、筆者がマグロの大トロよりも赤身を好む理由を、旨味成分であるイノシン酸の観点から考察しています。イノシン酸は筋肉中のATPから生成されるため、回遊で頻繁に使用され筋肉量の多い赤身に豊富に含まれると推測。一方、脂質を蓄積する大トロは筋肉量が少ないため、イノシン酸の量も少ないと指摘します。このことから、旨味成分に敏感な人にとっては赤身が好まれるのは当然であり、筆者の嗜好もイノシン酸の多さが影響していると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事「マグロには旨味成分のイノシン酸が多いのか?」は、魚の旨味成分であるイノシン酸が死後のATP分解によって生成されるメカニズムに着目し、特に高速遊泳魚のATP量との関連性を探求します。前回のカツオの考察に続き、今回はマグロの生態や特徴を深掘り。マグロはサバ科の高速回遊魚で、最大80km/hの遊泳速度や、筋肉内の奇網による体温維持機構を持つことが紹介されています。筆者は、この高速遊泳能力がATP量の多さに繋がり、イノシン酸生成に影響する可能性を提起。今後、他の魚種と比較しながらこの仮説を検証していく方針を示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本ブログ記事は、魚粉肥料の肥効理解を深めるため、三大旨味成分の一つであるイノシン酸が豊富な魚に焦点を当てています。イノシン酸は、魚の筋肉に蓄積されたATPが死後に分解されることで生成されるため、筋肉に多くのATPを持つ魚ほどイノシン酸を豊富に含むという仮説を提示。この仮説に基づき、旨味成分として知られるカツオに注目し、スズキ目・サバ科の大型肉食魚で、常に泳ぎ続けるその生態を紹介しています。今後は、他の魚種との比較を通じて、イノシン酸が豊富な魚の具体的な特徴をさらに深掘りしていく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

**要約**

「油脂を多く含む肥料が食味向上に繋がるか?」という疑問に対し、記事は油脂が植物内で膜脂質(リン脂質)となる点に注目します。研究によると、リン脂質の一種であるホスファチジン酸(PA)やホスファチジルイノシトール(PI)は、苦味成分を抑制する効果があることが判明。これらは舌の苦味センサーを阻害したり、苦味物質と結合したりすることで、苦味を和らげます。結果として、甘味や旨味が引き立ち、食味全体の向上に繋がる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事は、ジャンボタニシの天敵であるウスバキトンボのヤゴが増えれば、成虫が稲作・畑作に貢献するのではという期待を背景に、「成虫は何を捕食するのか?」という問いから始まります。

軽量で長距離移動するウスバキトンボの主な捕食対象は、カやハエなどの小昆虫です。農業害虫のカメムシやアザミウマを捕食するか調査したところ、報告は見当たらず、筆者はカメムシには大きすぎ、アザミウマには小さすぎると推測。もしウスバキトンボの成虫が農業害虫の天敵であれば、もっと注目されるだろうという筆者の見解が述べられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

味噌の香り成分「メチオナール」について解説します。含硫アミノ酸のメチオニンがメイラード反応の一部を経て合成され、ポテトチップスなどの独特な香りの元としても知られます。さらに近年、メチオナールがグルタミン酸やイノシン酸といった旨味成分の増強に関与することが判明。味噌汁に魚やキノコを加えることで旨味が増す現象に、メチオナールが関係している可能性も示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉にイノシン酸が豊富なのは、魚の死後に筋肉中のATPが分解されて生成されるため。生きている魚にはほとんど存在しない。さらに、魚粉の製造過程である乾燥で水分が蒸発し、イノシン酸が濃縮されることも理由。野菜やキノコでイノシン酸の話題を聞かないのは、生成過程が異なるためと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

漫画「ヤンキー君と科学ごはん」で旨味成分の相乗効果に触発され、キノコに豊富なグアニル酸に疑問を持った筆者。グアニル酸はDNAやRNAの主要化合物であるグアノシン三リン酸(GTP)由来だが、なぜキノコに多いのか?Geminiに質問したところ、キノコはRNAを多く含み、乾燥過程でRNAが分解されグアニル酸の前駆体が生成されるためと回答があった。細胞密度や分裂速度からRNA量が多い可能性が考えられ、旨味成分の豊富さに納得した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

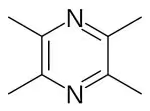

チョコレート香を持つテトラメチルピラジン(TMP)の抗菌作用について調査した。農薬成分ピラジフルミドとの関連は見出せず、TMPの抗菌作用に関する研究報告は少ないものの、生成AI Geminiによれば抗菌・抗真菌作用の可能性が示唆されている。具体的には一部の真菌への抗真菌活性を持つと報告されているが、作用機序は細胞膜への作用や酵素活性阻害等、未解明な部分が多い。TMPは納豆菌が合成するため、土壌中の団粒構造に含まれる可能性があり、作用対象の菌種特定が今後の課題となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

エタノールは、細胞膜を容易に透過し、タンパク質間の水素結合を破壊することで消毒効果を発揮します。タンパク質は水素結合などにより安定した構造を保っていますが、エタノールが入り込むことでこの構造が崩れ、変性や細胞膜の破壊を引き起こします。単細胞生物である細菌やウイルスにとって、細胞の破壊は致命傷となるため、エタノールは消毒液として有効です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コハク酸は、貝類や日本酒に多く含まれる酸味と旨味を持つ有機化合物です。クエン酸回路の中間体として、生体内エネルギー産生に重要な役割を果たします。構造的には、2つのカルボキシ基を持つジカルボン酸で、クエン酸から数段階を経て生成されます。

旨味成分として知られるグルタミン酸は、コハク酸の前駆体であるα-ケトグルタル酸と関連しており、コハク酸もグルタミン酸に似た旨味を持つと考えられます。貝類に多く含まれる理由は、エネルギー代謝経路の違いや、浸透圧調整に関与している可能性などが考えられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、黄色い花のウマゴヤシを調べているうちに、紫の花を咲かせる「ムラサキウマゴヤシ」に出会ったことが書かれています。ムラサキウマゴヤシは、牧草やスプラウトとして知られる「アルファルファ」の別名です。筆者はアルファルファのスプラウトを育てた経験がありますが、開花した姿を見るのは初めてで、その鮮やかな花に感動しています。馴染みの薄い名前の植物が、実はよく知る植物だったという発見に、感慨深さを感じているようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

国頭マージという土は、沖縄本島北部に広がる酸性の土壌で、保水性・通気性・排水性が悪く、リン酸が不足しており、植物の生育には適していません。そこで、この土壌でも育つウマゴヤシを緑肥として活用することで、土壌改良を目指しています。ウマゴヤシはマメ科植物なので、空気中の窒素を土壌に固定する効果もあり、土壌の肥沃化に貢献します。しかし、ウマゴヤシ自体もリン酸を必要とするため、その供給方法が課題となっています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

米ぬかボカシによる植物の発根促進効果は、ボカシ中のイノシン酸増加が要因の可能性があります。発酵過程で米ぬかのタンパク質がアミノ酸に分解され、酵母などによってイノシン酸が合成されます。このイノシン酸は植物に吸収されやすく、発根促進効果をもたらすと考えられます。パンの発酵においてもイノシン酸が増加する事例があり、米ぬかボカシでも同様の現象が起こると考えられます。ただし、これは仮説であり、さらなる検証が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物が旨味成分であるイノシン酸やグアニル酸を合成する仕組みと、その利用可能性について考察しています。植物はATP合成経路でこれらの旨味成分を生成します。さらに、キノコ由来の発根促進物質である2-アザヒポキサンチン(AXH)が、イノシン酸と構造的に類似していることから、植物がAXHをイノシン酸に変換して利用する可能性も示唆されています。このことから、旨味成分豊富な有機質肥料が作物の食味向上に繋がる可能性が示唆されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物はイノシン酸やグアニル酸といった核酸系旨味成分を合成しますが、旨味成分として話題になることは稀です。これは、植物に含まれるグルタミン酸などのアミノ酸系旨味成分の存在感に比べて、含有量が相対的に少ないことが理由として考えられます。干しシイタケや魚粉など、乾燥によって核酸系旨味成分が凝縮される食材も存在しますが、野菜では乾燥させてもグルタミン酸の旨味が dominant な場合が多いようです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料によく使われるイワシの成分表を見ると、旨味成分であるグルタミン酸、アスパラギン酸が多い一方で、苦味成分であるリジンも多い。もし、ネギがこれらの成分をそのまま吸収すると苦くなってしまうはずだが、実際はそうならない。つまり、魚粉肥料の効能には、単に成分が吸収される以上のメカニズムが隠されている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギ栽培に魚粉肥料を使うと「魚らしい旨味」が増すという話から、ネギの旨味成分を考察しています。

ネギの旨味はグルタミン酸が主で、魚介類に多いイノシン酸はほとんど含まれていません。そこで「魚らしさ」の正体を考えるため、旨味成分であるアスパラギン酸に着目します。

アスパラギン酸はネギにも魚粉肥料にも含まれており、この成分が「魚らしい旨味」に関係している可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

魚粉肥料を使うとトマトが美味しくなると言われるが、本当に魚の出汁の味になるのか?旨味成分であるグルタミン酸、グアニル酸、イノシン酸に着目して解説する。トマトにはグアニル酸とグルタミン酸が含まれており、魚粉肥料にはイノシン酸が豊富である。植物が核酸を吸収して葉に蓄積すると仮定すると、トマトにイノシン酸の旨味が加わり、三大旨味の相乗効果でさらに美味しくなるかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

葉の大きさは必ずしも優位性を保証しない。

ある例では、葉の小さなコメツブツメクサが、葉の大きなシロツメグサを覆い、その生育に不利を与えていた。

このことから、葉の大きさが必ずしも植物の競争力を決定する要因ではないことがわかる。

また、コメツブツメクサとウマゴヤシを区別するには、茎と複葉の付け根にトゲのような托葉があるかどうかを確認する。トゲがあればウマゴヤシ、なければコメツブツメクサである。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄でカカオ栽培に挑戦する農園の土壌を視察しました。カカオ栽培には高温が必要ですが、沖縄でもヤンバル地方は冷涼なため、土壌の地温が課題です。視察の結果、土壌は固く冷たく、ガス交換が不十分と判明しました。解決策としては、養分よりも粗い有機物を投入し、土壌の通気性を改善すること、沖縄に多い柔らかい枝を活用することなどが考えられます。土壌に有機物が定着すれば、好循環を生み出せると期待されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄・名護の土壌「国頭マージ」は、酸性で粘土質、保水性が高く栄養分が少ないため、サトウキビ栽培に適していません。そこで、生育旺盛なマメ科植物「ウマゴヤシ」を活用し、緑肥として土壌改良を試みています。ウマゴヤシは、空気中の窒素を土壌に固定する性質を持つため、有機物が蓄積しにくい国頭マージでも土壌改善効果が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌は、北部・中部では赤黄色土、南部では未熟土が分布しています。赤黄色土は風化が進み、植物の生育に必要な栄養分が少ない土壌です。元は未熟土でしたが、風化によって赤黄色土になったと考えられます。未熟土は、赤黄色土よりも風化が進んでいない土壌です。沖縄の土壌の多くは、風化が進んだ状態であることが分かります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

沖縄の土壌改良について、琉球石灰岩由来の赤い土と、亜熱帯気候による有機質分解の速さ、多雨による風化の早さが土壌特性に影響を与えている点を指摘しています。特に、有機物の分解が速いため、暗赤色土の期間は短く、2:1型粘土鉱物は有機物の保護を受けられないため、1:1型粘土鉱物に変性してしまう点が、土壌改良を考える上で重要となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

LDLコレステロールは、肝臓で作られ末梢組織にコレステロールを運ぶ役割を持つため、過剰になると動脈硬化のリスクを高めます。しかし、LDLコレステロール自体が動脈硬化を引き起こすわけではありません。血管壁に蓄積したコレステロールが活性酸素によって酸化し、過酸化脂質に変化することで動脈硬化を引き起こします。そのため、抗酸化作用を持つカロテノイド、ポリフェノールなどを摂取することが重要です。お茶に含まれるカテキンも抗酸化作用があり、風邪予防だけでなく動脈硬化予防にも効果が期待できます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コレステロールは、細胞膜の柔軟性やステロイドホルモン合成に重要な誘導脂質の一種です。脂肪酸とは構造が大きく異なりますが、水に不溶で無極性溶媒に可溶という脂質の定義を満たすため、脂質に分類されます。コレステロールは健康に重要な役割を果たしており、単純に善悪で判断できるものではありません。脂質を豊富に含む食材を理解するには、このような脂質の多様性への理解が不可欠です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コリンは、細胞膜の構成成分であるリン脂質や、神経伝達物質であるアセチルコリンの原料となる重要な栄養素です。水溶性ビタミンの仲間ですが、体内で合成できるため、厳密にはビタミンではありません。

コリンは、肝臓で脂肪の代謝を促進し、細胞膜を維持することで動脈硬化や脂肪肝の予防に役立ちます。また、脳の神経細胞の活性化や記憶力、学習能力の向上にも貢献します。

不足すると、肝機能低下や認知機能の低下、胎児の発育不全などのリスクがあります。卵黄、レバー、大豆製品などに多く含まれています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

お茶の味を決める要素は、苦味、渋み、旨味の3つです。

* **苦味**:カフェインやテオブロミンといった成分によるもので、お茶の覚醒作用や集中力を高める効果に貢献します。

* **渋み**:カテキン類、特にエピガロカテキンガレート(EGCG)によるもので、抗酸化作用や脂肪燃焼効果などが期待できます。

* **旨味**:テアニンというアミノ酸によるもので、お茶の甘みやコク、リラックス効果に繋がります。

これらの要素のバランスによって、お茶の種類や淹れ方によって味が大きく変わるのが、お茶の魅力と言えるでしょう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

提供されたブログ記事を読み込み、要約を作成します。

---

**プリン体の摂り過ぎが痛風の原因とされる理由を、代謝経路から解説する記事です。**

プリン骨格を持つ旨味成分であるイノシン酸(肉やカツオ節に豊富)に焦点を当て、その体内での代謝プロセスを詳しく紹介。イノシン酸は体内でリン酸基が外れてイノシンとなり、さらに反応を経て最終的に「尿酸」となります。尿酸は水に溶けにくく、体内で結晶化しやすい性質を持つため、過剰に蓄積すると関節で激痛を伴う「痛風」を引き起こします。尿酸の進化論的側面については次回に続きます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

レンゲ米栽培の田で、今年も収穫を得ることができた。例年より収量が多い地域だったが、観測対象の田は減肥+追肥無しで増収、土壌物理性の向上の可能性を感じさせる結果となった。

課題は、減肥加減の調整と、倒伏対策である。収穫直前の稲わらを見ると、まだ緑色が残っており、更なる減肥の可能性がある。一方で、浅植えの箇所が倒伏しており、機械収穫のロス削減のためにも、倒伏対策が急務である。

来年はレンゲ栽培方法の変更も検討し、更なる改善を目指す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

コリンは、卵黄やダイズに豊富に含まれるホスファチジルコリンという形で存在します。ホスファチジルコリンはリン脂質の一種であり、細胞膜の主要な構成成分です。リン脂質は細胞膜の構造維持だけでなく、酵素によって分解されることでシグナル伝達にも関与しています。つまり、コリンは細胞膜の構成要素として、またシグナル伝達物質の原料として、生体内で重要な役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の農業は肥料不足が深刻化しているが、土壌改善により改善の余地は大きい。土壌劣化により保肥力が低下し、必要以上の施肥が必要となっている現状がある。土壌分析を活用し、リン酸やカリウムの使用量を見直すべきである。窒素は土壌微生物による窒素固定で賄える可能性がある。日本の豊かな水資源を活用した土壌改善は、肥料使用量削減の鍵となる。慣習的な栽培から脱却し、土壌と肥料に関する知識をアップデートすることで、省力化と生産性向上を実現できる。今こそ、日本の農業の転換期と言えるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

飼料と有機質肥料の原料が重複しているため、飼料不足は有機質肥料の入手難航に繋がる可能性があります。特に、大豆粕はホウ素供給源となる貴重な有機質肥料ですが、飼料需要が高まれば、大根などホウ素要求量の多い作物への影響が懸念されます。川の資源を活用できる分、栽培への影響は畜産より少ないかもしれませんが、飼料米や大豆ミートなど、栽培と畜産を包括的に捉えた対策が求められます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、日本の猛暑の中での稲作の可能性と、飼料高騰による飼料米への注目について論じています。

著者は、稲作が水資源を活用し、低肥料栽培を可能にすること、猛暑に強く、土壌環境を向上させること、機械化が進んでいることなどを挙げ、その利点を強調しています。

さらに、飼料米の栄養価に関する研究に触れ、飼料米とトウモロコシの栄養価の違い、特にビタミンA合成に関わるカロテノイド含有量の違いに着目しています。

結論は示されていませんが、飼料米が畜産の飼料としてどの程度代替可能なのか、今後の研究に期待が持たれるとしています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

殺菌剤の使用は、しばしば害虫による食害被害の増加につながる。これは、殺菌剤が害虫の天敵である菌類も殺してしまうためである。例えば、うどんこ病菌に感染したアブラムシは、特定の菌類に感染しやすくなり、結果的にアブラムシの個体数が抑制される。しかし、殺菌剤を使用すると、この菌類も死滅し、アブラムシの個体数が増加、ひいては作物への被害拡大につながる。同様に、殺虫剤と殺菌剤の併用は、拮抗菌を排除し、標的害虫の抵抗性を高める可能性も示唆されている。つまり、病害虫防除においては、殺菌剤の安易な使用を避け、生態系のバランスを考慮した総合的な対策が重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト果実の品質向上を目指し、脂肪酸の役割に着目した記事。細胞膜構成要素以外に、遊離脂肪酸が環境ストレスへの耐性に関与している。高温ストレス下では、葉緑体内の不飽和脂肪酸(リノレン酸)が活性酸素により酸化され、ヘキサナールなどの香り化合物(みどりの香り)を生成する。これは、以前の記事で紹介された食害昆虫や病原菌への耐性だけでなく、高温ストレス緩和にも繋がる。この香り化合物をハウス内で揮発させると、トマトの高温ストレスが軽減され、花落ちも減少した。果実の不飽和脂肪酸含有量を高めるには、高温ストレス用の備蓄脂肪酸を酸化させずに果実に転流させる必要がある。適度な高温栽培と迅速なストレス緩和が、美味しいトマトを作る鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

歩道脇の緑地に、黄色いコメツブツメクサの中にキツネアザミが一本だけ生えていた。他のキツネアザミは見当たらず、周囲は黄色い花ばかり。そのため、ハナバチはキツネアザミには来そうにない。キツネアザミの花の形は小型の甲虫が着地しやすいので、ハナムグリなどが訪れる可能性が高い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

カラスノエンドウ群生の端にウマゴヤシが生えているのが観察され、葉の量に対して花が小さく、緑肥への適性が推測されている。ウマゴヤシはコメツブツメクサと類似するが、葉と花の形状からウマゴヤシと判断された。花はマメ科特有の形で小型ハナバチしか蜜に届かない。カラスノエンドウに比べて勢力が弱いのは、花が小さいためハナバチの訪問が少ない、もしくはカラスノエンドウのアレロパシーの影響などが考えられる。緑肥としての有効性や、カラスノエンドウとの競合における要因について考察されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キクラゲは中華料理で馴染み深いキノコで、ブナ科の枯れ木に生える。独特の弾力ある食感が特徴で、ビタミンDが豊富。このビタミンDは、エルゴステロールというキノコの細胞膜成分が前駆体となっている。キクラゲの食感がエルゴステロールと関連しているならば、ビタミンD豊富なのも納得できる。風邪予防に有効なビタミンDを摂取できるキクラゲは有益だが、同様に予防に重要な亜鉛も豊富かは不明。ヒラタケなど、様々なキノコをバランス良く摂取するのが良さそうだ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シイタケの旨味成分であるグアニル酸は、グアノシン一リン酸 (GMP) で、核酸の一種。GMPはリン酸化されるとDNA構成要素のGTPとなり、生体にとって重要。さらにGTPはグアニル酸シクラーゼにより環状グアノシン一リン酸 (cGMP) に変換される。cGMPは血管拡張作用などに関与し、人体にとって重要な役割を果たす。シイタケ摂取とcGMP生成の関連は不明だが、cGMPの重要性を理解しておくことは有益。グアニル酸は旨味成分であるだけでなく、生体機能の重要な要素にも関わっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

スペルミンはポリアミンの一種で、老化抑制に関係する可能性がある物質です。摂取すると腸で分解されず血流に乗り、各器官へ運ばれます。ポリアミンは、特に高齢者で起こりやすい軽微な刺激による慢性炎症に対し、免疫細胞の過剰な活性化を抑制する働きがあります。また、糖や脂肪の代謝と蓄積を調整し、動脈硬化などを予防する効果も期待されます。ポリアミンの合成量は加齢と共に低下するため、食品からの摂取が重要になります。合成にはオルニチンというアミノ酸が関わっており、旨味成分の豊富な食品を摂取することで補給できます。免疫細胞の老化による活性化とポリアミン合成量の低下は、高齢者のウイルス感染重症化と関連付けられます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

リン酸がイネの発根促進に繋がるメカニズムを考察した記事です。発根促進物質として知られるイノシンに着目し、その前駆体であるイノシン酸の生合成経路を解説しています。イノシン酸は、光合成産物であるグルコースにリン酸が付加されたリボース-5-リン酸を経て合成されます。つまり、リン酸の存在がイノシン酸の合成、ひいてはイノシン生成による発根促進に重要であると示唆しています。さらに、リン酸欠乏時には糖がフラボノイド合成に回され、葉が赤や紫に変色するという現象との関連性にも言及しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

春先に咲くコメツブウマゴヤシやコメツブツメクサといった小さなマメ科の花は、複雑な形状のため小型のハナアブやミツバチでは蜜を吸えない。そこで、誰が花粉媒介をしているのか疑問に思い観察したところ、シロツメクサでミツバチの半分の大きさのハナバチを発見。足に花粉かごらしきものも確認できた。調べるとコハナバチという種類で、この大きさであれば小さなマメ科の花の媒介も可能だろうと推測。昆虫を観察することで、植物への理解も深まることを実感した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蝶が好む花の特徴は、赤橙色系でラッパ型、突き出た蕊と粘着性のある花粉、甘い香りと薄い蜜を持つ。薄い蜜は蝶の口吻が詰まるのを防ぐため。ミツバチもこれらの花から蜜を集め、巣で濃縮・貯蔵する。ツツジも蝶好みの花だが、ツツジ蜜のハチミツはあまり見かけない。蜜の薄さが関係している可能性がある。アザミも蝶が好むため、同様に蜜が薄いかもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ラウリン酸は、ヤシ油やサツマイモなどの熱帯植物に多く含まれる炭素数12の中鎖飽和脂肪酸です。飽和脂肪酸は融点が高いため、ラウリン酸を含むリン脂質で構成される細胞膜は寒さに弱い性質を持ちます。これは、熱帯植物の分布と一致する特性です。

食品成分分析では、グリセリンなどに結合した脂肪酸も測定可能です。また、遊離脂肪酸は細胞内で生理活性に関与する可能性も示唆されています。さらに、長鎖飽和脂肪酸から中鎖飽和脂肪酸への変換の有無も、今後の研究課題です。

中鎖飽和脂肪酸は、ジャガイモそうか病菌の増殖抑制効果も報告されており、農業分野への応用も期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

殺菌剤の使用は、植物の表面にいる氷核活性細菌を減らし、昆虫の耐寒性を高め、食害被害を増加させる可能性がある。ある研究では、アーバスキュラー菌根菌(AM菌)と共生した植物は、葉食性昆虫の食害を受けにくく、逆に殺菌剤を使用した区画では食害が増加した。AM菌との共生は、植物のリン酸吸収効率向上よりも、防御反応に関わる二次代謝産物の影響が大きいと考えられる。つまり、ヨトウガなどの害虫対策には、病原菌の発生を抑え、植物の抵抗力を高めることが重要となる。これは、家畜糞堆肥の使用を避け、土壌微生物のバランスを整えることにも繋がる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

蜂毒のホスホリパーゼA2は、リン脂質を分解しアラキドン酸を遊離させる酵素である。アラキドン酸は、プロスタグランジンとロイコトリエンの合成起点となる。プロスタグランジンは強い生理活性を持つ物質であり、ロイコトリエンは喘息やアレルギー、炎症反応に関与する。つまり、ホスホリパーゼA2は、細胞膜の主成分であるリン脂質から、アレルギーや炎症を引き起こす物質を生成する恐ろしい酵素である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

草生栽培は、害虫防除に有効な可能性を秘めている。高齢農家は雑草を増やすと害虫も増えると考えるが、抵抗性誘導で害虫を防除できる。草が傷つくとジャスモン酸が合成され、ジャスモン酸メチルとして周辺に伝播し、作物の抵抗性を向上させる。スパイダーモアなどで通路の草を刈り、損傷させることで抵抗性誘導を促せる。刈る草も健康的に育てるため、肥料を与えて発根を促進するのが良い。ネギの畝間にマルチムギを生やすとアザミウマの被害が減った事例もあり、草を生やすこと自体が良い刺激になる可能性がある。ただし、草生栽培を行う前に、土壌を良い状態にしておくことが重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヨトウガの幼虫対策として、殺虫剤以外の方法を検討。植物ホルモンであるジャスモン酸は食害虫の消化酵素を阻害する効果があるが、農薬としては多くの作物で使用できない。そこで、植物の抵抗性を高める「全身誘導抵抗性」に着目。特に、根圏微生物との共生によって誘導される抵抗性は、葉が食害されなくても発動する。そのため、発根量を増やし、土壌微生物との共生を促すことが重要となる。具体的な方法としては、草生栽培の効率化などが挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アザミウマの食害を軽減するために、ジャスモン酸の活用が有効である。シロイヌナズナを用いた研究では、ジャスモン酸を事前に散布することで、アザミウマの食害が大幅に減少した。これは、ジャスモン酸が植物の誘導防御を活性化し、忌避物質であるイソチオシアネートの合成を促進するためである。ジャスモン酸はα-リノレン酸から合成される植物ホルモンであり、べと病や疫病の予防にも効果が期待される。ただし、環境ストレス下ではジャスモン酸の効果が低下する可能性があるため、栽培環境の管理も重要となる。他の作物でも同様のメカニズムが期待されるため、食害および病害予防にジャスモン酸の活用は有効な手段となり得る。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

香川照之氏の「人間よ、昆虫から学べ」を主題に、作物の病気予防は殺菌剤ではなく昆虫を意識した予防が鍵だと説く。畑で病気が蔓延すると殺菌剤で止めるのは難しいため、感染経路を潰す予防が不可欠と指摘。特に、病原菌の侵入経路であるアザミウマ等の昆虫による食害穴対策が重要だ。マルチムギで天敵を増やす等、昆虫の生態活用によるアザミウマ防除が有効であり、今後の農業では昆虫への理解と活用が病気予防に不可欠と結ぶ。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、野菜のおいしさについて、筆者の師匠が育てたゴボウを例に考察しています。師のゴボウは太く、味だけでなく香りも素晴らしかったとのこと。ゴボウの旨味成分としてグルタミン酸が挙げられますが、それ以外にクロロゲン酸とイヌリンの存在が重要だと指摘します。クロロゲン酸はポリフェノールの一種で、少量であれば甘味や酸味を感じさせ、味覚を修飾する効果があります。イヌリンは水溶性食物繊維で、加水分解されるとオリゴ糖になり、ゴボウの甘味を増します。また、整腸作用も持つとされています。長期冷蔵によってイヌリンが糖化し甘味が増したゴボウに、クロロゲン酸の味覚修飾効果とグルタミン酸の旨味が加わり、独特の風味とコクが生まれると結論づけています。さらに、優れた栽培者のゴボウは香りも優れていることを指摘し、おいしさの多様性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、だだちゃ豆の美味しさの鍵となる旨味成分「オルニチン」に焦点を当てています。シジミにも豊富に含まれるオルニチンは、単に美味しいだけでなく、体内で発生する有害なアンモニアを毒性の低い尿素へと変換する「尿素回路」の重要な構成物質であることを解説。この機能と美味しさの関連性から、筆者は「野菜の美味しさ=食べると健康になる」という考えが現実味を帯びると考察します。また、だだちゃ豆にオルニチンが多い理由として、タンパク代謝の活発さやアンモニア発生量の多さを挙げ、その場合、微量元素マンガンが栽培の鍵となる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

だだちゃ豆の美味しさの秘密を探る中で、GABAの役割が注目されている。だだちゃ豆は他の枝豆に比べ、オルニチン、GABA、アラニンといった旨味や甘味に関わるアミノ酸が豊富に含まれている。特にGABAは味蕾細胞内の受容体を刺激し、塩味を感じさせる可能性があるという。これは、少量の塩味が甘味や旨味を増強する現象と同様に、GABAも他の味覚を増強する効果を持つことを示唆している。GABAはグルタミン酸から合成されるため、旨味を持つグルタミン酸との相乗効果も期待できる。GABAの豊富な野菜は、減塩調理にも役立ち、健康的な食生活に繋がる可能性を秘めている。アミノ酸肥料による食味向上も期待され、野菜の美味しさは健康に繋がるという仮説を裏付ける重要な要素となっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

テロワールに関する科学的見解を取り上げた論文では、土壌の違いがワインの品質に影響することが示されました。粘土の多い土壌から作られたワインは、タンニンが少なく、こくが不足する傾向があります。一方、石灰岩と粘土が混在した土壌からは、タンニンが強く、熟成にも適したワインが得られます。

これらは、土壌中のミネラル組成がブドウの生育やワインの風味に影響を与えるという考えを裏付けています。この研究は、テロワールが単なる抽象的な概念ではなく、科学的に測定可能な品質の決定要因であることを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

農研機構の研究では、タバコ由来の「ロリオライド」がナミハダニを始めとする害虫の生存率・産卵数を低下させることが明らかになりました。ロリオライドは殺虫作用を持たず、プラントアクティベータとして働きます。これは、作物の害虫に対する防御反応を示唆しています。

ロリオライドはカロテノイドを起源とし、カロテノイドが分解される際に生じます。植物は、害虫に対する防御反応の一環として、ロリオライドなどのプラントアクティベータを使用している可能性があります。この研究は、害虫防除のための新たな戦略につながる可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

パルミジャーノ・レジャーノを購入し、長期熟成チーズに現れるチロシンの結晶を観察した。30ヶ月熟成のため高価だが、旨味成分であるグルタミン酸増加の目安となるチロシン結晶を実際に見てみたかった。切り分けたチーズには白い粒子が確認でき、接写で結晶らしきものを観察。結晶周辺の隙間はタンパク質分解で生じた可能性がある。チロシンは疎水性アミノ酸で微苦だが、その性質が結晶化に関係しているかもしれない。チロシンは様々な食品や栽培に関する情報でよく見かける物質である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ハッショウマメ(ムクナ)というマメ科植物のアレロパシー作用について解説しています。ハッショウマメはL-ドパという物質をアレロケミカルとして分泌します。L-ドパは神経伝達物質ドーパミンやアドレナリンの前駆体で、広葉雑草の生育阻害や昆虫の殻の硬化阻害といった作用を持ちます。人間は体内でチロシンからL-ドパを合成できるため、摂取の必要はありません。アレロパシーに関する書籍「植物たちの静かな戦い」も紹介されており、農業における緑肥活用の可能性を示唆しています。関連として、ヒルガオ科植物の強さについても言及されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネギとマルチムギ(コムギ)の混作で、劣悪土壌の改善、アザミウマ防除、ネギ生育向上に成功した事例から、コムギのアレロパシー物質DIMBOAに着目。DIMBOAは広範囲の病原体への抗生物質だが、土壌への吸着で活性を失う可能性がある。そこで、緑肥マルチムギの効果を高める施肥設計を提案。次作の基肥と共に堆肥を投入し、緑肥の生育環境を整える。さらに、黒糖肥料を追肥することで、糖供給によるDIMBOAの土壌吸着促進と、アミノ酸・金属による成長促進を図る。つまり、緑肥を衰退した環境に植えるのではなく、堆肥と黒糖肥料で積極的に生育を促し、アレロパシー効果を最大限に活かす戦略。同時に、コウジカビがアレロケミカルを宿主にとって無毒で有益な物質に変換する可能性にも言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネ科緑肥、特にペレニアルライグラスの活用によるヨトウムシ防除の可能性について考察している。ペレニアルライグラスに共生するグラスエンドファイトのアルカロイドはヨトウムシへの効果が不明なため、ヨトウムシの天敵に着目。農研機構の研究では、ネギ栽培におけるムギの間作が、クモやカメムシなどの天敵を呼び寄せ、ヨトウムシ防除に効果があったと報告されている。これを踏まえ、作物へのヨトウムシの到達を防ぐために、天敵が住み着くムギの間作が有効だと結論づけている。ペレニアルライグラスは多湿に弱く窒素要求量が多いため、通路ではなく圃場の周囲に植えるのが適切であると考え、通路にはマルチムギ、周囲にはペレニアルライグラスという二段構えの防除体系を提案している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ライムギは麦角菌に感染しやすく、菌が産生する麦角アルカロイドにより麦角中毒を引き起こす。中毒症状は壊疽型と痙攣型に分類され、深刻な健康被害をもたらす。中世ヨーロッパでは「聖アントニウスの火」と呼ばれ恐れられた。現代では品種改良や栽培管理により麦角中毒は減少したが、ライムギは依然として麦角菌の宿主となる可能性がある。家畜への飼料にも注意が必要で、感染したライムギは家畜にも中毒症状を引き起こす。そのため、ライムギの栽培・利用には麦角菌への感染リスクを考慮する必要がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

肥料の過剰供給による土壌劣化と、それに伴うスギナ繁茂、ひび割れ、保水力低下といった問題を抱えた畑で、マルチムギ導入による土壌改善を試みた事例を紹介。

休ませることのできない畑で、連作と速効性肥料により土壌が悪化し、アルミニウム障害を示唆するスギナが蔓延していた。ネギの秀品率も低下するこの畑で、マルチムギを栽培したところ、スギナが減少し始めた。

マルチムギは背丈が低いためネギ栽培の邪魔にならず、根からアルミニウムとキレート結合する有機酸を分泌する可能性がある。これにより、土壌中のアルミニウムが腐植と結合し、土壌環境が改善されることが期待される。加えて、マルチムギはアザミウマ被害軽減効果も期待できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「福島県安達郡日山周辺に分布する阿武隈花崗岩類の地質と岩石学的特徴を詳細に記載した研究報告。本論文は、棚倉構造線(フォッサマグナの東縁を画する主要断層)の東側に広がる阿武隈花崗岩の組成、分布、形成過程を解明することで、この地域の地質構造発達史と日本列島全体のテクトニクスを理解する上で重要な基礎情報を提供する。阿武隈山地隆起のメカニズム解明にも寄与する。地質調査研究報告第54巻に掲載。」

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、小さな黄色のマメ科の花の複雑な構造を観察した記録です。コメツブツメクサかコメツブウマゴヤシと思われるこの花は、マメ科特有の舌状の花弁を持つため、蜜を吸える昆虫が限定されます。著者は、クズの花のような大きなマメ科植物と比較しながら、この小さな花の舌状の花弁を写真で示し、花の形状がマクロ撮影でないと分かりにくいことを指摘しています。そして、この小さな花にどんな昆虫が蜜を吸いに来るのか疑問を投げかけ、ハバチなどの小型のハチの可能性を示唆しています。さらに、ハバチの情報はWikipediaへのリンクで提供されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「星屑から生まれた世界」で紹介されているアーヴィング-ウィリアムズ(I-W)系列は、微量要素の化学的性質と生物学的役割の関係性を示す。化学データでは銅イオンの陰イオンへの結合力が最も強く、他イオンと結合し不活性化させる危険性がある。一方、生物学データでは細胞内銅イオン濃度は最低で、生物が銅の毒性を回避している様子がわかる。I-W系列は、マンガンから亜鉛にかけての微量要素の必要量と過剰害の傾向を理解するのに役立ち、植物における微量要素の役割の理解を深める視点を提供する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ファームプロから緑茶品種で作った紅茶を頂いた。緑茶は未発酵茶、紅茶は発酵茶で、発酵は葉の酵素による。茶葉を揉むことでタンニンが紅茶特有の色や香りに変化する。ファームプロによると、緑茶品種は三番茶でタンニンが増加し、旨味成分テアニンも多い。この三番茶を使うことで味、見た目、香りの良い紅茶ができる。試飲したところ、緑茶の旨味と紅茶の特徴を併せ持つ仕上がりだった。テアニンはタンニンの前駆体で、遮光でタンニンへの変化が抑えられる。三番茶は遮光しないため、テアニン含有量が多い。発酵でタンニンが分解されてもテアニンには戻らない。紅茶の呈色成分はテルフラビン等、香気成分はリナロール等。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フォッサマグナは、日本の本州中央部を南北に走る大きな地溝帯で、ナウマン博士によって発見された。糸魚川-静岡構造線はその西縁を画し、ユーラシアプレートと北アメリカプレートの境界にあたる。フォッサマグナパークではこの断層が観察でき、西側の変成したはんれい岩と東側の火山岩である安山岩が地質の違いを明確に示している。フォッサマグナは火山由来の堆積物で埋められており、この地質学的特徴は富士山の西側を境界として土壌や地質に大きな変化をもたらし、人々の生活や農業に影響を与えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

浦富海岸は、日本海の荒波によって形成された変化に富んだ海岸景観で知られる。特徴的なのは、白亜紀の花崗岩が波の侵食を受け、様々な奇岩や洞窟を形成している点である。千貫松島や鴨ヶ磯など、海上に浮かぶ島々や、複雑な入江は、自然の芸術とも言える美しさを持つ。遊覧船に乗れば、海蝕洞や断崖絶壁を間近に見ることができ、迫力満点の景色を堪能できる。また、陸路からも遊歩道が整備されており、様々な角度から景観を楽しむことができる。花崗岩の白と日本海の青のコントラストも美しく、印象的な風景が広がっている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンゴンで長粒米を食べた著者は、日本米との味の違いに驚き、その原因を考察する。パサパサした食感の長粒米は単体では美味しくなく、チャーハンなどに向いている。日本米との味の違いは品種だけでなく、土壌や水質も影響すると推測。蛇紋岩米や小滝米の例を挙げ、日本の複雑な地形が生む水質の多様性が米の味に影響を与えているのではないかと考察。過去の経験から、長粒米でも栽培地によって味が異なることを実感し、今後の出会いに期待を寄せている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

旬でない時期のネギ栽培で、農薬防除をわずか1回に抑えることに成功した事例を紹介。通常8~12回程度の農薬散布が必要なところ、腐植蓄積、カルシウム過多抑制、残留無機塩への配慮、微生物動態把握に基づく施肥設計と、湿度管理、丁寧な追肥、根への酸素供給といったきめ細やかな栽培管理により、白い根が豊富に生えたネギを収穫。農薬代は10aあたり1回15,000円と高額なため、防除回数の削減は大幅なコストダウンにつながる。今回の成功は、有機無機に共通する理想的な栽培環境に近づくための重要な一歩を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酸の強さは水素イオン濃度で決まり、pH値で表される。pH値が小さいほど酸性は強く、金属を溶かす力も高まる。これは酸が金属と反応し、水素ガスを発生させながら金属イオンを生成するためである。反応のしやすさは金属の種類によっても異なり、イオン化傾向の大きい金属ほど酸と反応しやすい。塩酸などの強酸は多くの金属を溶かすことができる一方、弱酸は反応性が低い。酸が金属を溶かす反応は、電池や金属の精錬など様々な分野で利用されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

キノコはエルゴステロールというビタミンD前駆体を含み、日光に当てるとビタミンDに変換される。エルゴステロールはキノコの細胞膜成分であり、光で変化するため、キノコ栽培は暗所で行われる。牛乳からのカルシウム摂取は乳糖不耐症の問題があり、卵殻などの炭酸カルシウムを酸で溶かしビタミンDと共に摂取する方が効率的だと筆者は主張する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ゆで卵の殻をプランターに播いた。卵の殻は9割近くが炭酸カルシウムで、土壌の化学性を高める効果がある。ただし、カルシウム過多にならないよう注意が必要。殻の内側についている半透膜(タンパク質)も土壌によい影響を与える可能性があると感じた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

秋の七草の中で、筆者は特に萩を好む。他の七草も魅力的だが、萩への愛着は強い。京都で白花萩を見かけたことがきっかけで、萩が愛される理由を考察する。図鑑によると、萩は家畜の飼料として利用され、特にウマにとって重要な役割を果たしていた。移動手段や耕作に欠かせないウマの健康を支える萩は、人々の生活にも深く関わっていた。そのため、萩を愛する気持ちは日本人の根底にある潜在的な意識と言えるのではないか、と筆者は推察する。