/** Geminiが自動生成した概要 **/

「肥料焼け」とは、未熟な鶏糞など効きの強い肥料が作物に直接触れることで、葉や根が溶けてしまう現象を指します。その主な原因はアンモニアの毒性にあります。アンモニアは弱塩基で毒性が高く、人体では化学火傷を引き起こします。植物においても、アンモニアの吸水作用や鹸化作用に加え、特にその高い浸透性によって細胞組織が深く損傷し、肥料焼けとして現れると考えられます。熟成度の低い鶏糞による肥料焼けは、このアンモニアの作用が大きいと記事では解説されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「肥料焼け」とは、未熟な鶏糞など効きの強い肥料が作物に直接触れることで、葉や根が溶けてしまう現象を指します。その主な原因はアンモニアの毒性にあります。アンモニアは弱塩基で毒性が高く、人体では化学火傷を引き起こします。植物においても、アンモニアの吸水作用や鹸化作用に加え、特にその高い浸透性によって細胞組織が深く損傷し、肥料焼けとして現れると考えられます。熟成度の低い鶏糞による肥料焼けは、このアンモニアの作用が大きいと記事では解説されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

フライドチキンの衣は、片栗粉のみだと揚げたては美味しいが冷めると食感が落ちやすい。一方、薄力粉のみだと冷めても比較的美味しい。これは、片栗粉の衣はデンプンの硬化で多孔質になるのに対し、薄力粉はグルテンが網目状の構造を作り、食感の変化を抑えるため。弁当に入れる場合など、冷めても美味しく食べたいならグルテンを含む薄力粉を多く配合するのが良い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

揚げ物の衣に使われる薄力粉はタンパク質(グルテン)が少なく、主成分はデンプン。薄力粉に片栗粉を混ぜると、片栗粉のデンプンがグルテンの網目構造を弱め、食感が変化する。薄力粉のデンプンがグルテンを覆うイメージで、デンプンの塊にグルテンが入り込んだ状態と捉えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日向土は宮崎県で採取される軽石で、鹿沼土より硬く、一般的な鉢底石より柔らかいという特徴を持つ。筆者はこの中間的な硬さが土壌環境改善に有効だと考えている。日向土は特定の山の噴出物ではなく、御池ボラ(4600年前)から大正ボラ(1914年)まで様々な年代の軽石が含まれる。それぞれの軽石の起源が明確なため、日向土を詳しく調べれば軽石への理解が深まると期待されている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Google TV StreamerでSteam Linkを試した結果、Chromecast with Google TVであったカクつきはメモリ増強により解消された。しかし、Raspberry Pi 4B 8Gと比較するとまだ動きが荒く、更なる設定調整が必要である。 動作改善にはメモリ増強が有効であることが示唆されたが、Raspberry Pi 4B 8Gとの性能差の原因はメモリ以外の部分にもある可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の硫黄蓄積、硫酸リグニンの鉄欠乏改善効果、水稲の硫黄欠乏リスク増加などを背景に、硫酸リグニンが水稲の硫黄欠乏解決策になり得るかという仮説が提示されています。

減肥による硫酸塩肥料減少で水稲の硫黄欠乏が懸念される中、硫酸リグニンが土壌中で適切なタイミングで硫黄を供給し、硫化水素発生を抑える効果が期待されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

東京農工大学の研究で、木材由来のバイオマス廃棄物「硫酸リグニン」が植物成長促進効果を持つ可能性が示されました。これは、硫酸リグニンを水溶化処理すると、アルカリ性土壌で問題となる鉄欠乏を解消する効果があるためです。硫酸リグニンは土壌投入による環境影響が懸念されますが、土壌中の硫黄化合物の動態や腐植酸への変換によるリン酸固定への影響など、更なる研究が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は、Chromecast with Google TVでSteam Linkを使ってゲームができるか検証しました。しかし、ゲーム動作がカクカクしてしまい、原因を調査。ネットワーク速度を向上させるためにイーサネットアダプターを導入しましたが改善されず、Chromecastのスペック不足が原因と推測しました。そこでRaspberry Pi 4Bで試したところ、スムーズに動作。Chromecastのメモリ容量が影響している可能性を指摘し、他のスペックのマシンでの検証を希望しています。

追記として、Chromecastの後継機であるGoogle TV Streamerでも同様の検証を行った記事へのリンクが掲載されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

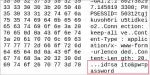

さくらインターネットのVPSでUbuntu 20.04から22.04にアップグレード後、`sudo apt update`が使えなくなり、pingも通らなくなった問題の解決策です。

原因は`/etc/resolv.conf`内のnameserver設定にあり、`127.0.0.53`を`8.8.8.8` (Google DNS) に変更することで解決しました。

ただし、`/etc/resolv.conf`の直接編集は再起動時に初期化されるため、正しくは`/etc/systemd/resolved.conf`に`DNS=8.8.8.8`を追記し、`sudo systemctl restart systemd-resolved`を実行する必要があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、Minecraft: Pi Edition: Rebornでスキンを変更する方法を解説しています。

まず、好みのスキンをダウンロードします。次に、標準のスキンのPNGファイル(char.png)をバックアップし、ダウンロードしたスキンで置き換えます。この際、ファイルパスに注意が必要です。

スキンを変更後、デザイン崩れが発生する場合は、Pythonスクリプト(minecraft_skin_fixer.py)を使用して修正します。スクリプト内のファイルパスを自身の環境に合わせて変更する必要があります。

修正後、Minecraft: Pi Edition: Rebornを再起動すると、スキンが変更されているはずです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事では、子供向け科学雑誌に掲載された「Minecraft: Pi Edition: Reborn」(マイクラリボーン)を、Raspberry Piだけでなく、普段使いのUbuntuパソコンでも動作させた体験談を紹介しています。

記事では、マイクラリボーンがUbuntu 20.04以降で動作すること、amd64、arm64、armhfのdebファイルが配布されていることから、Intel Core i5搭載のUbuntuパソコンにインストールして動作確認を行ったことが記載されています。

その結果、Raspberry Pi版と同様に動作し、ローカルネットワーク経由で一緒に遊ぶこともできたと報告しています。

そして、この経験から、教育用パソコンにおけるARM、Debian、Pythonの重要性について、次回以降の記事で考察していくことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、ESP8266モジュールをクライアント、Raspberry Piをサーバーとしたソケット通信を試みています。

まず、ESP8266側でWiFi接続を行い、サーバー側のIPアドレスとポート番号を指定してソケット通信を行います。

記事では、ESP8266から"send socket from esp8266"というメッセージをサーバーに送信し、サーバー側で受信できていることを確認しています。

これにより、ローカルネットワーク内でESP8266からRaspberry Piにデータを送信できることが確認できました。今後は、温度などのデータを送受信する方法を検討していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、二台のコンピュータ間でローカルネットワークを通じてソケット通信を行う方法を解説しています。

まず、Raspberry Piをサーバー側にして、そのローカルIPアドレスを調べます。次に、Pythonで記述したサーバープログラムを、調べたIPアドレスを使って修正します。クライアント側にはLinuxマシンを使用し、同様にローカルIPアドレスを調べます。

その後、クライアントプログラムを実行し、サーバープログラムが実行されているRaspberry PiのIPアドレスとポート番号を指定して接続します。

記事では、接続が成功したことを確認後、NodeMCUとRaspberry Piでのソケット通信に進むことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

NodeMCUを使ってHTTP GETリクエストを試行した記録です。

記事では、MicroPythonのソケット通信を使って"http://www.example.com/"にGETリクエストを送信し、"200 OK"レスポンスとHTMLを取得できました。

しかし、"https://saitodev.co/"のようにHTTPSのURLでは失敗しました。これは、HTTPS通信に対応するためにコードを修正する必要があるためです。

記事では、将来WiFi経由でデータ送信を行う際にHTTPS通信が必要になると述べています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

NodeMCU(ESP8266)をWebサーバにする実験。MicroPythonのサンプルコードを参考に、GPIOピンの状態をWebページに表示する仕組みを作成。NmapでNodeMCUのIPアドレスを特定しブラウザからアクセスした結果、GPIOピンの状態がリアルタイムに確認できた。HTTP通信の基礎を学ぶ良い機会となり、今後は外部からのリクエストに応じて処理を行う仕組みも試したい。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、NodeMCU(ESP8266)をWiFiのアクセスポイントにする方法を解説しています。

筆者は、サンプルコードを参考に、NodeMCUにWiFi接続とアクセスポイント設定のコードを記述し実行しました。

その結果、コードに記述した「ESP-AP」という名前のアクセスポイントが作成されたことを確認しました。

しかし、パスワードが設定されていないため、現時点では接続できない状態です。

記事では、引き続きWiFi用語の解説や接続方法について掘り下げていくことを示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

## ESP8266を使って、PicoからWebアプリにデータを送信する方法を探る

筆者は、pH測定データをWebアプリに送信するために、WiFiモジュール「ESP8266」を購入しました。

目的は、Raspberry Pi Picoなどのマイコンで取得したデータを、WiFi経由でWebアプリに送信することです。

ESP8266はTCP/IPスタックを搭載したWiFiモジュールで、GPIOピンも備えているため、単体でのデータ処理も期待できます。

今後の記事では、PicoからWiFiを介してWebアプリにデータを送信するために必要な手順を一つずつ解説していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

プログラミング教育の格差解消には、安価で高性能なARMアーキテクチャ搭載PCが有効である。Raspberry PiはDebian系OSとPythonを標準サポートし、電子工作から本格的な開発まで対応可能なため、ChromebookやMicro:bitよりも優れている。ARM対応ソフトの充実が課題だが、低価格でDebianやPythonに触れられる環境は、OSSやサーバー学習へのハードルを下げ、将来的なIT人材育成に貢献する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、Nmapを活用してLAN内のRaspberry PiのIPアドレスを特定する方法を解説します。

Ubuntu環境ではNmapのインストールからIPアドレス発見までスムーズに進んだ成功事例を紹介。一方、ChromebookのLinux環境ではNmapでのスキャンが上手くいかない問題に直面。その原因が、ChromebookのLinuxがLXCコンテナ上で動作しており、ネットワーク環境がホストと異なるためと判明しました。

コンテナ環境からのLAN内探索の難しさを示し、コンテナ技術への深い理解が不可欠であることを提示します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMS/Shopの管理画面で利用するjQueryやBootstrapをCDN経由で読み込む設定が追加されました。これにより、管理画面で読み込むファイル数を減らし、サーバー負荷を軽減します。設定方法は、`/CMSインストールディレクトリ/common/config/user.config.php`を作成し、`define("SOYCMS_READ_LIBRARY_VIA_CDN", true);`を有効にするだけです。リンク色の変更など、一部表示に影響が出る可能性がありますが、順次修正予定です。最新のパッケージはサイト(saitodev.co/soycms/)からダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopのアクセス制限プラグインが開発され、標準機能として同梱されました。このプラグインは、特定のブラウザからのみアクセス可能なページを作成し、IPアドレスと紐づけた固有の鍵をクッキーで管理することで実現しています。管理画面でブラウザを登録すると鍵が生成され、クッキーに保存。SOY Shop側は鍵とIPアドレスをデータベースに格納し、有効期限を設定します。これにより、鍵の偽装や不正アクセスを防ぎ、セキュリティを高めています。このプラグインは、タブレット等で特定機能を利用する際の利便性向上に役立ちます。最新版はsaitodev.co/soycms/soyshop/からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

丘の上にあるアベマキらしき木の根元に、アベマキの幼苗が群生している。おそらく親木から落ちたドングリから発芽したものだろう。土壌は痩せているように見えるが、幼苗は元気に育っている。これはドングリに蓄えられた栄養が豊富なのか、痩せた土壌で有利な菌根菌などの影響なのか考察を促している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

巨大な菌糸ネットワークが森の植物の根と共生し、山の端から端まで広がっている場合がある。菌糸は有機酸を分泌し土壌を柔らかくしながら伸長する。畑で菌糸ネットワークによる「菌耕」の効果は耕起により阻害されるため、土壌撹拌の少ない環境に適していると考えられる。耕起される畑ではミミズの活動に注目すべき。関連として、ヤシャブシと共生するキノコ、人間の生活に進出したコウジカビ、森林の縁を超えて広がる菌類の活動などが挙げられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopのカートで、Android Chrome利用時にセッションが突然切れ、カートの中身が消える問題が発生した。原因はCSRF対策で毎回`session_regenerate_id()`を実行していたこと。モバイルネットワークは不安定なため、`session_regenerate_id()`実行でセッション消失が起こる可能性があることがPHPマニュアルに記載されていた。対処として、スマホからのアクセス時は`session_regenerate_id()`を実行しないように変更した。

関連記事「SOY CMSでSameSite cookiesの対応を追加しました」では、SameSite属性を設定することで、クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)攻撃への対策を強化している。具体的には、CookieにSameSite=Lax属性を設定することで、クロスサイトでのCookie送信を制限し、セキュリティを向上させている。これにより、SOY CMSを利用するサイトのセキュリティが強化され、ユーザーの情報がより安全に保護される。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

HTMLScriptElement は `<script>` タグを制御するインターフェース。`src` 属性で外部スクリプトを読み込み、`async` 属性を設定すると解析を妨げずに非同期でスクリプトを実行、`defer` 属性はHTML解析完了後に実行、`type` 属性でスクリプト言語を指定。`text` 属性に直接コードを記述も可能。`onload` イベントで読み込み完了を検知、`onerror` でエラー処理。`crossorigin` 属性はCORSリクエストを制御。`integrity` 属性はSubresource Integrity を使用し、読み込んだスクリプトの整合性を検証。`referrerpolicy` はリファラーヘッダーを制御。`nomodule` はES Modulesをサポートしないブラウザでスクリプトを実行。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブナ科樹木の森林における優位性について、外生菌根菌との共生関係が要因として考えられている。京都大学出版会発行の「どんぐりの生物学」ではこの説を取り上げているが、決定的な証拠はない。外生菌根菌は、共立出版「基礎から学べる菌類生態学」によると、担子菌門や子嚢菌門の菌類で、マツ科、ブナ科などの樹木と共生する。テングダケ科なども含まれ、菌根ネットワークを形成することで宿主植物を強化する可能性がある。しかし、テングダケの毒性と菌根ネットワークの安定性との関連は不明であり、カバイロツルタケのようにブナ科と共生するテングダケ科の菌も存在する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

さくらのVPSにUbuntu 18.04を導入し、SOY CMSを稼働させる手順を解説した記事の要約です。まず、OSインストール後、Apache、PHP、必要なPHP拡張機能、MySQLをインストールします。次に、MySQLにSOY CMS用のデータベースとユーザーを作成し、ファイアウォールでHTTPとHTTPSを許可します。SOY CMSのzipファイルをダウンロードし、ドキュメントルートに展開後、ブラウザからインストールを実行します。SQLite版ではなくMySQL版を利用するため、データベースの設定が必要です。最後に、サイトURLと管理者情報を入力してインストールを完了します。記事ではコマンド操作の詳細やトラブルシューティングも紹介されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SheetJSは、ブラウザ上でHTMLテーブルから簡単にExcelファイルを生成できるJavaScriptライブラリです。デモを改修し、テーブル要素を指定して`XLSX.utils.table_to_book`でブックオブジェクトを生成、`XLSX.writeFile`でExcelファイル(xlsx)として出力する簡単なコードで実装できます。 表示されたHTMLテーブルのダウンロードボタンをクリックするだけで、テーブル構造を保持したExcelファイルがダウンロードされます。著者は従来PHPのPhpSpreadSheetを使用していましたが、SheetJSも選択肢に加えるとのことです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

IPv6はSEO対策に有効な通信速度改善策。IPv4アドレス枯渇問題を解決する後発の規格で、理論上アドレス割り当ては無限大。16ビット単位の16進数表記で、IPv4より最適化されている。saitodev.coのようなWebサイトアクセスでは、DNSサーバでドメイン名からIPv4/IPv6アドレスを取得し、サイトサーバへアクセスする。IPv6設定はサーバ会社ごとに異なるが、DNS設定ではIPv4をAレコード、IPv6をAAAAレコードに登録する。設定確認は`ping -4/-6 ドメイン名`コマンドで可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

著者は高知からの帰路、車窓から大歩危の鮮やかな緑色の岩に気づき、三波川変成帯の緑泥岩等と関連付け、秀品率への影響に興味を持った。現地では、薄く押しつぶされた片岩を多数確認し、プレートの圧力の強さを実感。目的は徳島県指定天然記念物の三名含礫片岩を見ることで、礫岩が高圧変成作用で扁平化した様子、うっすら緑色の岩に含まれる緑色の扁平な石を確認した。大歩危での観察は複数回に渡り報告される予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Inquiryで日付入力にカレンダー形式を追加するには、jQuery UIのDatepickerを利用します。まず、フォーム設置ページのテンプレートにjQueryとjQuery UI、日本語化ファイルのCDNを読み込むscriptタグを追加します。次に、SOY Inquiryで日付のカラムを作成し、属性に`id="datepicker"`を設定します。これにより、フォームにフォーカスを当てるとカレンダーが表示され、日付を選択できるようになります。Datepickerは日付選択の制限等、高度な設定も可能です。詳細はjQuery UIの公式ドキュメントを参照ください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

画像データが容量の大部分を占めるサイト運営において、さくらのVPS 1Gプランのストレージ容量が逼迫し、バックアップ時の負荷でサイト表示に不調が生じていたため、追加ストレージ(NFS)の導入手順を解説。

まず、VPSコントロールパネルでスイッチを作成し、アプリケーションサーバとNFSのネットワークインターフェースに紐づける。次に、追加ストレージ(NFS)を契約し、IPアドレスとネットマスクを設定、同じくスイッチを紐づける。

その後、SSHでアプリケーションサーバに接続し、マウントポイントを作成、ネットワークインターフェースを設定、NFSをマウントするコマンドを実行。最終的に、再起動後も自動マウントされるようcrontabを設定する。

記事ではUbuntu 18.04.2での手順を記述。また、SOY CMSでNFSを利用するためのプラグイン開発中であり、問い合わせフォームへのリンクを掲載している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ショウガの根茎腐敗病は、卵菌類(フハイカビ)によるもので、根茎が腐敗する。卵菌類はかつて菌類とされていたが、現在ではストラメノパイルという原生生物に分類される。細胞壁にキチンを含まないため、カニ殻肥料によるキチン分解促進や、キチン断片吸収による植物免疫向上といった、菌類対策は効果がない可能性がある。卵菌類はかつて色素体を持っていた藻類であった可能性があり、この情報は防除対策を考える上で重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

窪川駅に到着すると、看板に「清流と霧の高原」とあるように深い霧に包まれていた。駅から四万十川へ向かう道は霧の影響で湿っており、道端には様々な種類のコケが群生し、活き活きと葉を広げていた。霧の発生により、コケは通常よりも長い時間光合成を行うことができるため、この地域の地表付近の空気は他よりも清浄である可能性があると感じた。霧とコケの関係について考察した記事「コケを理解したければ霧吹きを持てというけれど」も併せて参照すると良い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販経由で、高知県四万十町農業者ネットワーク(生姜部会含む)にて肥料に関する講演を行いました。生姜出荷量日本一を誇る同地域で、土壌改良を目的とした肥料利用の背景や、提案肥料の理念について解説しました。熱心に生姜栽培に取り組む生産者の方々に対し、今回の講演内容が少しでも役立ち、今後の栽培に貢献できれば幸いです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのASP版を提供するためのプラグインが開発されました。このプラグイン「SOY CMS ASP版運営プラグイン」は、SOY CMSのマルチサイト機能を活用し、利用登録フォームからアカウントと紐付いたサイトを自動作成します。ASP運営者はサーバーにSOY CMSとプラグインをインストールし、利用登録フォームを設置するサイトを作成。フォーム設置後、公開側からの登録でアカウントとサイトが作成されます。これにより、簡単にSOY CMSのASPサービスを提供可能になります。パッケージはsaitodev.co/soycms/からダウンロードできます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

自作PHPアプリでGoogle検索結果を集計する際、cURLで検索を実行したところ「503 Service Unavailable」エラーが発生した。Googleはスクリプトからの自動検索を制限しており、エラーメッセージは異常トラフィックの検出を示していた。解決策として、`curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]);`をcURLに追加し、ブラウザのユーザーエージェントを送信するように変更した。これによりエラーが解消し、検索結果の集計が可能になった。単に適当なユーザーエージェントを設定するだけでは解決せず、実際に使用しているブラウザの情報を送ることが重要だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の細胞壁成分リグニン合成は、複数の金属酵素が関わる複雑な過程である。リグニンモノマー(モノリグノール)はペルオキシダーゼ(鉄)もしくはラッカーゼ(銅)により酸化され、重合を繰り返してリグニンになる。モノリグノールはベンゼン環を持ち、フェニルプロパノイドに分類される。フェニルプロパノイドは芳香族アミノ酸であるフェニルアラニンから合成され、その前段階として光合成(マンガン、鉄が必要)や、シロヘム(鉄)が関与するアミノレブリン酸合成経路が重要となる。このように、リグニン合成は鉄、銅、マンガン等の金属、そして光合成産物が必須である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

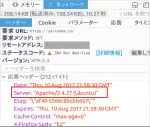

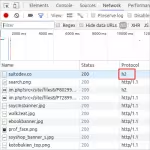

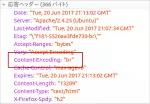

Apacheサーバーのバージョン表示はセキュリティリスクとなるため、非表示設定が推奨されています。Ubuntu 16.04, Apache 2.4.27環境では、`security.conf` 内の `ServerTokens` を `OS` から `Prod` に、`ServerSignature` を `Off` から `On` に変更し、Apacheを再起動することでバージョンを非表示にできます。設定変更後、デベロッパーツールや404ページでApacheのバージョンが表示されなくなっていることを確認します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Apache 2.4.27にアップグレード後、prefork設定ではHTTP/2が使えなくなったため、workerに変更した事例。preforkではHTTP/2が無効化される仕様変更が原因。Ubuntu 16.04環境で、PHPをFastCGI(php7.0-fpm)にし、`a2dismod`と`a2enmod`コマンドでMPMをworkerに切り替えた。`apachectl -V`で確認後、ブラウザでHTTP/2が有効化されたことを確認。ただし、画像はキャッシュの影響でHTTP/1.1だったが、キャッシュクリアで解決した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常時SSL化はSEO上効果がある。GoogleはHTTPSをランキングシグナルとして使用しており、サイトのセキュリティ向上はユーザー体験の向上に繋がるため、間接的にSEO効果が見込める。ただし、HTTPS化自体が劇的なランキング上昇をもたらすわけではない。相対的にHTTPサイトより優位になる程度の影響と考えられる。また、サイト表示速度の向上も期待できるが、適切な設定が必要。常時SSL化は必須事項となりつつあり、SEO対策としてだけでなく、セキュリティ向上とユーザーへの信頼感醸成という観点からも重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

MuninのCPU監視グラフ解説の導入部分。CPUは計算処理を行う部分で、ユーザモードとカーネルモード(OSの基礎処理)を使い分ける。カーネルモードではシステムコールを介してOSに処理を依頼する。CPUは割り込み機構により処理を中断できる。CPUは同時処理に見せかけて、実際は処理を切り替えながら実行している。詳細は次回に続く。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY ShopにEC CUBE 2.4系のログインチェック機能を導入した記事の概要です。EC CUBEで構築したサイトにSOY Shopで作成したサイトへのログインチェックを組み込み、シングルサインオンを実現しました。具体的には、EC CUBE側のログイン処理でSOY ShopのログインAPIを呼び出し、認証結果をSOY Shopのセッションに保存することで、両サイトでシームレスなログインが可能になります。これにより、ユーザーはEC CUBE側でログインするだけで、SOY Shop側でもログイン状態が維持され、利便性が向上します。記事では、導入手順やコード例、注意点などが詳細に解説されています。この統合により、異なるプラットフォームで構築されたサイト間の連携が強化され、よりスムーズなユーザーエクスペリエンスを提供できるようになります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビットコインネットワークでは、マイナーは報酬としてビットコインを得るため、トランザクションを検証しブロックを生成しようと競争する。ブロック生成には複雑な計算が必要で、成功したマイナーのみが報酬を受け取る。この報酬が、マイナーのモチベーションとなっている。

不正なトランザクションを含むブロックを作成しても、他のマイナーに承認されず、ブロックチェーンに追加されないため、報酬は得られない。さらに、ブロックチェーンは常に最も長いものが正しいとされるため、不正なブロックチェーンは無視される。

マイナー間の競争と報酬システム、そしてブロックチェーンの性質が、システム全体のセキュリティと信頼性を支えている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ビットコインの信用は、ブロックチェーンという技術に基づいています。取引記録をブロックにまとめ、暗号技術を用いて安全性を確保し、世界中のコンピュータに分散保存することで改ざんを防ぎます。マイナーと呼ばれる人々がトランザクションを検証しブロックチェーンに追加することで、ビットコインが生成されます。この検証作業には高度な計算が必要で、成功したマイナーは報酬としてビットコインを受け取ります。この報酬システムと分散管理によって、ビットコインの信用と不正防止が実現されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

シグモイド曲線は、ある点付近で急速に傾斜が変わるグラフを表します。シグモイド型のBB肥料は、初期に緩やかに効き始め、その後一気に効果を発揮します。この特性は、長期的な効果が必要な作物の周年栽培に適しています。

一方、リニア型のBB肥料は直線的な効き方をするため、一定期間にわたって持続的に効果を発揮します。BB肥料のシグモイド型とリニア型を適切に使い分けることで、作物の成長段階や栽培条件に応じた効率的な施肥が可能となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

CMSへの不正ログイン後の攻撃者は、まず管理者権限の奪取を目指します。パスワード変更や新規管理者アカウント作成を通してシステムの完全掌握を図ります。その後、サイト改竄、マルウェア設置、情報窃取など多岐にわたる悪質な行為を行います。改竄ではサイトコンテンツの書き換えや、フィッシング詐欺サイトへの誘導などが行われ、マルウェア設置では訪問者への感染拡大を狙います。情報窃取は顧客情報やデータベース情報などを標的に、金銭目的や更なる攻撃への足掛かりとします。攻撃者はこれらの行為を迅速かつ隠密裏に行うため、早期発見と対策が重要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで総当たり攻撃への対策として、ログイン試行回数制限とアカウントロック機能を実装する方法が解説されている。記事では、PHPでログイン処理をカスタマイズし、データベースにログイン試行回数を記録、一定回数を超えるとアカウントをロックする仕組みを構築している。具体的なコード例も示され、ログイン試行回数の記録方法、ロック時間の管理、管理画面からのロック解除方法などが説明されている。これにより、総当たり攻撃による不正ログインを防ぎ、サイトのセキュリティを高めることができる。さらに、ログイン画面にCAPTCHAを導入することで、ボットによる自動攻撃への対策も強化できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

WordPressなどのCMSは総当り攻撃の標的になりやすく、特にログインページがhttpの場合、IDとパスワードが傍受されやすい。Wiresharkのようなツールを使えば、ネットワーク上のパケットを解析し、http通信のログイン情報を簡単に盗み見ることが可能。httpsは通信を暗号化するため、傍受されても内容は解読できない。カフェなどのフリーWi-Fiでhttpのログインページを使うのは危険。https化はセキュリティ対策だけでなく、HTTP/2.0による高速化にも繋がるため重要。また、メールもhttpと同様に暗号化されていないと傍受される可能性があるため注意が必要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSに不正ログイン後、ファイルマネージャからのPHPアップロードは不可だが、フロントコントローラ(index.php)に悪意あるPHPコードを埋め込み可能。これにより、サイト閲覧時に勝手にメール送信などの踏み台攻撃が可能になる。対策はindex.phpの書き込み権限を外すこと。SOY ShopのテンプレートやPHPモジュールも悪用されうる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのブログ設定で、トップページ以外(記事、カテゴリ、月別アーカイブ)のURLを空にすると、表示はされるもののHTTPステータスが404になる不具合を修正。アクセス解析で該当ページが404エラーとして記録される問題が発生していた。修正ファイルはフォーラム(http://www.soycms.org/viewtopic.php?f=7&t=1775)に、修正版パッケージはGitHub(https://github.com/inunosinsi/soycms/tree/master/package/soycms)に公開。soycms_1.8.12p7.4以降で適用可能。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

外部からのSSHログインを安全にするため、鍵認証を設定する方法を解説。新規アカウント(hoge)作成後、ssh-keygenで鍵ペアを生成し、公開鍵をサーバにコピー、authorized_keysにリネーム、パーミッション変更。その後、/etc/ssh/sshd_configでPasswordAuthenticationをnoに変更し、sshdを再起動することでパスワード認証を無効化。WindowsではPuTTYgenを使用。無線LANのセキュリティ確認も重要。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Sambaサーバに外部からSSH接続できるよう設定した手順の記録。まずSambaサーバにSSHをインストールし、プライベートIPアドレス(192.168.11.8)を設定、ルーターのIPアドレスをゲートウェイに設定した。次に外部からのSSH接続のため、rootログインを禁止し、無線LANルーターでポートフォワーディング(外部ポート71823→内部ポート22)を設定。外部IPアドレス(例:127.0.0.1)へポート71823を指定してSSH接続を確認した。パスワード認証はセキュリティ的に不安なので、次回は鍵認証を設定予定。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

使わなくなったWindows7マシンにUbuntuをインストールし、Sambaでファイル共有サーバーを構築する方法。

手順は、Ubuntuインストール後、端末でSambaをインストールし、共有フォルダ`/home/share`を作成、パーミッションを設定。`/etc/samba/smb.conf`を編集し、ゲストアクセスを許可する設定を追加。Sambaを再起動し、ファイアウォールで必要なポートを開放。自動起動設定も実施。

Windowsからは、ネットワークドライブの割り当て機能を使い、`\\SambaサーバーのIPアドレス\Share`でアクセス可能。`Share`部分はsmb.confで設定した共有名。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

知人の知人のWordPressサイトが乗っ取られ、攻撃サーバーとして悪用された事例を紹介。脆弱なCMSバージョン、簡単なパスワード、推測されやすい管理画面URLが原因だった。また、知人はトロイの木馬、他の知人は無害なファイル増産プログラムの被害に遭い、筆者自身もIEの設定を書き換えられる被害を受けた。攻撃者は無防備なサイトやPCを狙うため、セキュリティ対策は必須。対策学習として、攻撃者の心理を理解できる「サイバーセキュリティプログラミング」や、Webセキュリティの基礎知識を学べる「徳丸浩のWebセキュリティ教室」などを推奨。インターネットの危険性を常に意識し、無関係な人などいないことを認識すべきだと警告している。