/** Geminiが自動生成した概要 **/

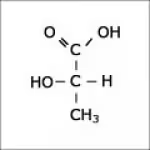

前回の記事で、ナシなどのバラ科植物が葉から果実へ糖を移行する際にブドウ糖をソルビトールに変換することに触れましたが、実際のナシの主要糖にソルビトールは含まれないという矛盾する疑問を提示。本記事では、この疑問に対し、ソルビトールが果実内で「ポリオール経路」を介してブドウ糖から果糖へ変換されるという仮説を検証しています。動物の体内での例を基に、ナシでも同様の酵素が存在し、ソルビトールでの糖移行の機能性の高さから、この複雑な変換経路を経ている可能性を考察しています。