/** Geminiが自動生成した概要 **/

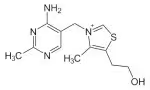

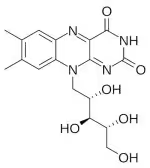

本記事は、土壌中で過酸化水素が自然発生する仕組みについて掘り下げています。土壌中のマンガン還元から派生し、土壌微生物が生成する過酸化水素に着目。カビと過酸化水素の関係を調査した結果、「シュウ酸オキシダーゼ」酵素が重要な役割を果たすことを発見しました。この酵素は、酸性条件下でシュウ酸と酸素、水素イオンから二酸化炭素と過酸化水素を生成します。補因子としてFAD(ビタミンB2誘導体)とマンガンが関与しており、今後の課題として、この過酸化水素が酸化型マンガンを還元するかどうかが挙げられています。