/** Geminiが自動生成した概要 **/

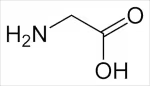

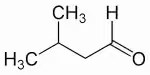

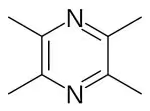

メイラード反応の中間産物であるメチルグリオキサール(MG)から、最終的な香り成分であるピラジンが生成されるまでのプロセスを解説。高反応性のMGは、アミノ酸(グリシン)とストレッカー分解を経てアミノアセトンに変化します。このアミノアセトンが二量体化してジヒドロピラジンとなり、さらに酸化されることで2,5-ジメチルピラジンなどのピラジン類が生成されます。使用されるジカルボニル化合物の種類によって生成されるピラジンが異なる点が重要。本記事で、メイラード反応によるフレーバー化合物であるピラジン類の生成メカニズムへの理解が深まります。