/** Geminiが自動生成した概要 **/

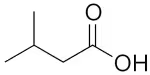

本記事では、短鎖脂肪酸である「吉草酸」と「イソ吉草酸」の構造と関係性を解説します。有機化学における「イソ」が炭素骨格の分岐を意味することを踏まえ、両者とも炭素数5の化合物として構造を紹介。これらは同じ分子式C₅H₁₀O₂を持つ「構造異性体」の関係にあります。しかし、イソ吉草酸がアミノ酸ロイシンの代謝産物である一方、吉草酸は腸内細菌による食物繊維分解から生成されるという、異なる生成経路を持つ点が特徴です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

本記事では、短鎖脂肪酸である「吉草酸」と「イソ吉草酸」の構造と関係性を解説します。有機化学における「イソ」が炭素骨格の分岐を意味することを踏まえ、両者とも炭素数5の化合物として構造を紹介。これらは同じ分子式C₅H₁₀O₂を持つ「構造異性体」の関係にあります。しかし、イソ吉草酸がアミノ酸ロイシンの代謝産物である一方、吉草酸は腸内細菌による食物繊維分解から生成されるという、異なる生成経路を持つ点が特徴です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事は、含窒素香気物質「インドール」に続き、「アントラニル酸メチル」について深く掘り下げています。アントラニル酸メチルは、リンゴの必須フレーバーとされる、芳香族アミノ酸「アントラニル酸」とメタノールのエステルです。記事では、アントラニル酸が、一般的なアミノ酸とは異なる構造を持ちながらも、トリプトファンを合成するシキミ酸経路の中間化合物であることを解説。以前の記事で扱ったインドールもトリプトファン由来であることから、トリプトファンが香りの形成に重要な役割を果たす可能性を指摘します。さらに、トリプトファンがメラトニンやセロトニンといった精神関連ホルモンの前駆体であることから、その関連物質が良い香りとして認識される背景についても考察しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

このブログ記事では、緑の香り(GLVs)の主要成分であるヘキサノールと有機酸のエステルについて掘り下げています。筆者は、香り化合物の命名規則から「酪酸ヘキシル」や「酢酸ヘキシル」の存在を調査。その結果、両化合物が実在し、共にフルーティーな香りを放つことが判明しました。特に「酢酸ヘキシル」はリンゴのような香りが特徴とされています。この発見は、様々な植物で合成される緑の香りが、将来的に収穫時に良い香りがする葉物野菜の栽培方法へと繋がる可能性を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

白榴石はカリウムを多く含むため肥料として使われるケイ酸塩鉱物です。輝石と同じケイ酸の形なのに、アルミニウムが入る隙間があるのが化学的に不思議です。白榴石はカリウム豊富でシリカが少ない火成岩にできますが、日本の火成岩分類では該当するものがなく、海外では異なる可能性があります。このことから、土壌を理解するには火成岩の知識がまだまだ必要だと感じます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アロフェンは、外側にAl、内側にSiが配置する独特な構造を持つ粘土鉱物です。Alによる正電荷とSiによる負電荷が、特徴的なAECを示します。また、Si-O結合の不規則な切断(Broken-bond defects)により、高いCECを示します。アロフェンは火山ガラスだけでなく、長石の風化過程で生成されることもあります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

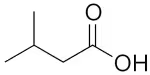

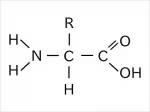

タンパク質は20種類のアミノ酸が結合してできており、その並び順で機能が決まります。活性酸素によるタンパク質の酸化は、特定のアミノ酸で起こりやすく、タンパク質の機能損失につながります。例えば、アルギニンは酸化によって塩基性を失い、タンパク質の構造や機能に影響を与えます。他のアミノ酸、メチオニンやリシンも酸化されやすいです。タンパク質は体を構成するだけでなく、酵素など生理反応にも関与するため、酸化による機能損失は深刻な問題を引き起こす可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、睡眠サプリとして注目されるグリシンの過剰摂取について考察するために、体内の様々な役割を解説しています。グリシンは、ヘモグロビンの原料となるポルフィリン、抗酸化物質であるグルタチオン、そして体内で最も多いタンパク質であるコラーゲンの合成に必要です。さらに、エネルギー代謝に関わるクレアチン、遺伝情報の伝達に関わるプリン体の原料にもなります。このように多岐にわたるグリシンの役割を理解した上で、過剰摂取の問題を検討していく必要があると結論付けています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

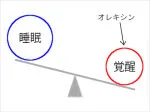

本ブログ記事は、櫻井武氏の著書『睡眠の科学』をきっかけに、睡眠の根本原理を探求する。従来のメラトニン中心の考え方では説明が難しかった「体調不良時の眠気」などの疑問に対し、「睡眠」と「覚醒」をシーソーの関係で捉える新たな法則を紹介。生命の基本は「睡眠」にあり、オレキシンなどによる「覚醒」への重み付けで活動できるとし、日中の活動でこの重み付けが減ると睡眠が優位になる。体調不良時は覚醒の重み付けが困難なため眠気が続く、という明快な説明がなされており、これは睡眠理解における画期的なブレイクスルーだと強調している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

腐植酸は土壌中のリン酸固定を抑制する効果があります。腐植酸はアルミニウムイオンと結合し、土壌からリン酸と結合しやすいアルミニウムを減らすためです。ラッカセイ栽培では、腐植と石灰を施用することで、リン酸の有効性を高め、ラッカセイのポテンシャルを引き出す可能性があります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田では、酸素不足のため土壌が還元状態になりやすく、硫化水素が発生しやすくなります。土壌中の物質は、還元されやすい順に、硝酸イオン、マンガン、鉄、硫酸イオン、二酸化炭素と還元されます。

鉄は硫酸イオンより還元されやすいので、鉄が存在すれば硫化水素の発生は抑えられます。つまり、土壌に鉄を供給したり、鉄の酸化還元をコントロールすることが重要になります。

土壌の物理性を改善することで、硫化水素やメタンの発生を抑制できる可能性があり、そのメカニズムについて、今後の記事で解説していく予定です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高台のクリの木に、時期外れの開花が見られる。一部の枝では既に大きなイガができている一方で、他の枝では花が咲いている状態だ。

これは、この木で頻繁に観察される現象なのか、それとも近年の気候変動によるものなのかは疑問である。

気候変動の影響を懸念する声もある一方で、実際の原因は不明である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

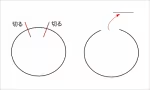

古代生物であるアンモナイトの巻き貝は、チョッカクガイに見られる円錐形の殻の進化から説明できます。 チョッカクガイの円錐形において、右側が大きく伸長し、左側が抑制的に成長すると、アンモナイトのような螺旋状の構造になります。

アンモナイトの規則的な渦巻きは、長い進化の過程を経て獲得されたものです。 NHK for Schoolの動画では、様々な形状のアンモナイトの化石を通じて、その進化の過程を垣間見ることができます。 貝に興味を持った方は、ぜひ動画をご覧ください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

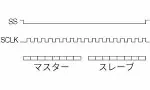

本稿では、SPI通信におけるSSとSCLKの役割を解説しています。SSはスレーブ選択信号で、LOWにすることで特定のスレーブとの通信を有効化します。SCLKはクロック信号であり、この規則的なHIGH/LOW変化を基準に同期してMOSI/MISOでのデータ送受信が行われます。

具体的には、SS1をLOWにし、SCLK信号に合わせてデータ送受信を行う例を図解で示しています。

今回のSPI通信解説により、以前の記事で扱ったESP8266,Raspberry Piを用いたソケット通信やUARTと合わせて、IoTにおけるセンサーデータ取得から遠隔地への送信までの仕組みの理解が深まります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

トマト栽培は、果実収穫、水分量による品質変化、木本植物を草本として扱う点、木の暴れやすさから難しい。ナスは「木の暴れ」が少ないため、物理性改善で秀品率が向上しやすい。トマトは木本植物だが、一年で収穫するため栄養成長と生殖成長のバランスが重要となる。窒素過多は栄養成長を促進し、花落ち等の「木の暴れ」を引き起こす。これは根の発根抑制とサイトカイニン増加が原因と考えられる。サイトカイニンを意識することで、物理性改善と収量増加を両立できる可能性がある。トマトは本来多年生植物であるため、一年収穫の栽培方法は極めて特殊と言える。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

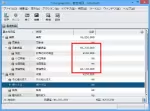

SOY Shopユーザーからの要望を受け、管理画面に概要欄を設置するプラグインを開発しました。ユーザーは2名で、ほぼ同時期に要望がありました。管理画面左下に、簡易編集可能な概要欄を追加することで、ショップ運営に関する情報を手軽に共有できます。

以前開発したメモウィジェットではテキストリンクの自動クリックに対応できないため、今回のプラグインではリンクテキストを自動でアンカータグに変換する機能を追加しました。これにより、例えば新人研修用の資料へのリンクを概要欄に記載し、参照を促すことで教育コスト削減に繋がります。

プラグインはサイト(/soycms/soyshop/)でダウンロード可能なパッケージに含まれており、有効化することで利用可能です。UIは現状改善の余地がありますが、ご容赦ください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

渓谷にある丸い葉のマメヅタというシダ植物を観察した。特徴的な形のシダで、単葉に分類される。日本で他に同じ形のシダはない。観察した葉は栄養葉で、胞子嚢は形成されない。マメヅタはコケが生えた場所に根付いており、コケから離してみると、葉の下あたりに根が生えていた。岩に生えたコケから養分を得て、マメヅタが成長していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イチゴ栽培において、受光の状態は収量や品質に大きな影響を与える。特に散乱光は、葉の内部まで光を届けるため、光合成を促進し、収量増加に繋がる。ハウス栽培では、散乱光を取り入れる工夫が必要となる。光質は苗の生育段階によっても調整する必要があり、育苗期には散乱光、開花期には直射光を多く取り入れることが望ましい。また、イチゴの品種によっても最適な光質は異なり、品種特性を理解した上で、光質をコントロールすることが重要となる。適切な受光環境を作ることで、高品質で収量の多いイチゴ栽培が可能になる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、植物の生理現象を理解する上でアサガオが優れたモデル生物であることを解説しています。アサガオは、成長が早く、様々な変異体があり、遺伝子情報も豊富であるため、遺伝学、発生学、生理学などの研究に適しています。具体的には、短日植物であるアサガオを使って、花成ホルモン「フロリゲン」の研究が行われ、フロリゲンの存在が証明されました。また、アサガオの様々な色の花は、色素の生合成経路の研究に役立ち、遺伝子の変異による表現型の変化を学ぶことができます。さらに、アサガオはつる植物であり、植物の成長や運動のメカニズムを研究するのにも適しています。このように、アサガオは、植物科学の様々な分野の研究に貢献している重要な植物です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

常緑樹の暗い林床でシイのような樹木が育つ仕組みを、陽葉と陰葉の違いから説明している。光合成を行う葉肉細胞を含む葉は、光が十分に当たる場所では陽葉として厚く、柵状組織が発達する。一方、林床のような光が少ない場所では陰葉となり、柵状組織の層が薄く、海綿状組織の密度も低い。これは、葉緑体の維持コストと光利用効率の最適化によるもの。陰葉は少ない光を効率的に利用する構造になっているため、暗い林床でも成長できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSの管理画面UIをカスタマイズするには、該当HTMLファイルを見つける必要があります。例としてページテンプレート編集画面(URL例: `http://example.com/cms/soycms/index.php/Page/Detail/3`)を挙げます。

HTMLファイルは`cms/soycms/webapp/pages`ディレクトリ以下に配置されています。URLの`Page/Detail`部分がディレクトリとファイル名に対応します。まず`pages`ディレクトリ内の`Page`ディレクトリを探します。次に`Detail`ディレクトリを探しますが、存在しない場合は`DetailPage.html`が目的のファイルです。通常、`DetailPage.class.php`というPHPファイルも対で存在します。これらはSOY2HTMLの仕組みを利用しており、より深く理解するには関連の記事を参照ください。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

Go言語のテスト方法を解説した記事の要約です。Goでは`*_test.go`ファイルにテスト関数を記述します。テスト関数は`Test*`という名前で、`*testing.T`を引数に取ります。`t.Error`や`t.Errorf`でテスト失敗を報告、`t.Log`でログ出力、`t.Run`でサブテストを実行できます。`go test`コマンドでテストを実行し、カバレッジは`go test -cover`で確認できます。記事では具体的な例として、加算関数`Add`のテストコードを`add_test.go`に記述し、正常系と異常系のテストケースを実行する方法を紹介しています。また、テーブル駆動テストを用いて複数のテストケースを簡潔に記述する方法も説明しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

桜の葉で規則的に動くハチを発見し、望遠レンズで観察したところ、葉柄に口吻を刺して蜜を吸っているマルハナバチと判明。これは花外蜜腺を利用していると考えられる。帰宅後調べると、ミツバチも花外蜜腺を利用できるとの記述が見つかった。桜やツツジの開花後も、花外蜜腺がミツバチにとって豊富な蜜源となっている可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

石灰性暗赤色土を理解するために、石灰岩の成り立ちから考察している。石灰岩はサンゴ礁の遺骸が堆積して形成されるが、海底のプレートテクトニクスによる地層の堆積順序を踏まえると、玄武岩質の火成岩層の上に形成される。滋賀県醒ヶ井宿や山口県秋吉台など、石灰岩地域周辺に玄武岩が存在することはこの堆積順序と一致する。つまり、石灰性暗赤色土は石灰岩だけでなく、周辺の玄武岩の影響も受けていると考えられる。玄武岩の影響は土壌の赤色や粘土質を説明する要素となる。暗赤色土に見られる色の違い(赤~黄)は玄武岩質成分の量の差と推測できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSの記事一覧表示を自由にカスタマイズできる「記事一覧選択表示ブロックプラグイン」の紹介です。 通常の記事一覧ブロックはカテゴリーや検索結果に基づいて表示されますが、このプラグインでは記事ごとにチェックボックスで表示/非表示を選択可能。 記事編集画面にチェックボックスが追加され、チェックを入れた記事のみがブロックに表示されます。 これにより、ラベルに関係なく任意の記事をピックアップした一覧を作成できます。ブロックの設定方法の詳細はプラグイン詳細画面に記載。プラグインを含むパッケージはsaitodev.co/soycms/からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

凝灰岩が地下深くに埋没し、熱水変質作用を受けることで粘土鉱物が生成される。熱源の深さや熱水の流動性、水素イオン濃度、温度などが生成される粘土鉱物の種類(スメクタイト、沸石など)に影響する。山陰地方で産出される沸石凝灰岩は土壌改良材として利用される。モンモリロナイトや沸石は、凝灰岩が熱水変質作用を受けた後、地質学的イベントで隆起し地表に出現することで採掘可能になる。これらの粘土鉱物を土壌に投入すると、非アロフェン質の黒ボク土へと変化する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

海苔は私たちが日常的に消費する海藻ですが、実は多種多様な種類が存在します。記事では、紅藻類に属する海苔の中でも、アサクサノリ、スサビノリ、ウップルイノリなどの違いを解説しています。これらの海苔は見た目や味、生育環境が異なり、養殖方法もそれぞれ工夫されています。例えば、アサクサノリは江戸前の高級海苔として知られ、柔らかな口当たりが特徴です。一方、スサビノリはアサクサノリよりも耐寒性が強く、全国的に養殖されています。ウップルイノリは北海道など寒冷地に分布し、独特の歯ごたえがあります。このように、一口に海苔と言っても、それぞれの特性を理解することで、より深く味わうことができるのです。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

雨と川の作用により、陸上の有機物が海底へ運ばれる過程を説明します。雨は地表の枯れ葉や土壌を洗い流し、川へと運びます。川はさらにこれらの有機物を下流へ運び、最終的に海へと到達させます。これらの有機物は、河口付近で堆積したり、海流に乗って遠くまで運ばれたりします。海底に堆積した有機物は、バクテリアなどによって分解され、海洋生態系の重要な栄養源となります。また、堆積物が積み重なって岩石になる過程でも、有機物は重要な役割を果たします。このように、雨と川は陸と海をつなぎ、地球上の物質循環を駆動する重要な役割を担っています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

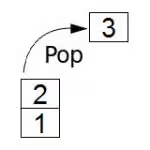

Go言語でQtのQGridLayoutを使い、5つのボタンを配置する例です。QGridLayoutはセルの概念に基づき、ウィジェットを配置します。AddWidget関数は、ウィジェットと配置するセルの行と列を指定します。AddWidget3関数は、さらに列と行の跨ぎ数を指定できます。"three"ボタンはAddWidget3関数を用い、第四引数に2を指定することで、2列分のセルを占有しています。各ボタンはグリッドレイアウトに従って配置され、"three"ボタンは横方向に2つのセルを結合した形で表示されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事は、JavaScriptで音の周波数を可視化する方法を学ぶための導入部分です。音のデジタル化に不可欠なフーリエ変換の概念を、三角関数のグラフを用いて分かりやすく解説しています。sin波、cos波、そしてそれらの合成波のグラフを示し、複雑な波形も三角関数の組み合わせで表現できることを説明。式の係数を配列データとして取り出すことで、音をデジタルデータとして扱えるようになることを示しています。最後に、高速フーリエ変換(FFT)に触れ、次回JavaScriptでの実装を示唆しています。記事には、HTML5 Canvasを使ったsin波を描画するコード例も掲載されています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アーバスキュラ菌根菌は、リン酸などの養分吸収を助けるため、共生関係を築ける環境作りが重要。土壌に水溶性養分や糖分が多いと共生しにくいため、過剰な施肥は避けるべき。ネギの菌根菌はネギだけでなく緑肥とも共生するため、除草剤で全て除去するのではなく、通路などに緑肥を栽培すると共生菌が増加。クローバーの根圏は共生菌が豊富との報告もあり、緑肥は土壌の物理性改善だけでなく肥料効率向上にも貢献する可能性がある。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

土壌中の有機物に発生した菌糸が、たまたま発芽した植物を覆っている様子が観察された。植物は病気ではなく、菌糸も非病原性と推測される。葉の周囲には水滴が見られ、植物にとって想定外の環境変化が生じている。

問題は、菌糸に囲まれることが植物にとって強いストレスか否かである。写真からは、植物が弱っている様子は見られない。しかし、水滴による光反射の変化など、生育に影響を与える可能性は否定できない。更なる観察が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSで複数のブログページを作成した場合、各ページのカテゴリ一覧を他のページで出力するモジュール「cms:module="common.multi_blog_category"」が追加されました。

使用方法は、モジュール内に「b_block:id="category_on_{ブログページのURI}"」と記述します。これにより、ブログページ毎のカテゴリ一覧を出力できます。

例えば、ブログ1ページ(URI:blog)とブログ2ページ(URI:sub/blog)のカテゴリ一覧を標準ページに出力するには、「b_block:id="category_on_blog"」と「b_block:id="category_on_sub_blog"」を使用します。

このモジュールにより、標準ページから他のブログページのカテゴリ一覧にアクセスし、各ブログのカテゴリページに移動できるようになります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

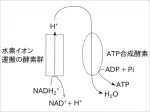

酵素は触媒反応で物質を変化させエネルギーを獲得する。その中心は電子の獲得と利用。電子伝達系では、糖から電子を取り出し、水素イオンの濃度差を利用してATPを生成する。電子は粒子と波動の二重性を持つため、量子力学的な理解が必要となる。酵素反応では、量子トンネル効果により、通常必要なエネルギーを使わずに基質から電子を取り出せる。つまり、酵素が持つ特異的な構造が、量子トンネル効果を促進し、効率的なエネルギー獲得を可能にしていると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

酵素の働きを量子力学的に理解すると、そのメカニズムがより明確になる。生物は高カロリー物質を低カロリー物質に変換する際、酵素を用いて必要なエネルギーを減少させ、その差分を生命活動に利用する。酵素反応は、電子の授受という観点から説明できる。金属酵素では、マンガンなどの金属が基質を引きつけ、反応を促進する役割を担う。つまり、酵素は電子の移動を制御することで、効率的なエネルギー変換を実現している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSのブロック内で繰り返し表示される記事に、一定の間隔で任意の文字列を表示するには、下記の手順に従います。

1. HTMLListクラスを継承したPHPクラスを作成し、populateItemメソッドで表示したい内容をHTMLタグで記述します。

2. HTMLファイルで、populateItemメソッドで作成したHTMLタグをsoy:idを使用して囲みます。

3. 表示する間隔をsoy:id="loop"に指定します。

4. 表示する文字列をsoy:id="index"に指定します。

これで、指定した間隔で任意の文字列が繰り返し表示されます。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopプラグインの拡張ポイントsoyshop.config.phpは、プラグイン毎に詳細設定画面を作成するための機能です。プラグインディレクトリにsoyshop.config.phpを設置し、インターフェース`SOYShopConfigPageBase`を実装することで、`http://ドメイン/CMSインストールディレクトリ/soyshop/index.php/Config/Detail?plugin=プラグインID` でアクセス可能な設定ページが生成されます。

主要なメソッドは`getConfigPage()`(設定画面のHTMLを出力)、`getConfigPageTitle()`(設定画面のタイトル)、`redirect()`(リダイレクト)です。`getConfigPage()`では、SOY2HTMLを用いてHTMLを生成するのが一般的です。PAY.JPクレジットカード支払いモジュールでは、`PayJpConfigPage`クラスとテンプレートファイルを使用して設定画面を構築しています。`redirect()`メソッドは、設定更新後などにURLパラメータを追加してリダイレクトする際に使用します。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

マンゼブなどのジチオカーバメート系殺菌剤は、SH酵素阻害を通じて殺菌活性を示す。SH酵素阻害とは、システインのSH基を活性中心とする酵素の直接阻害、補酵素CoAやリポ酸のSH基との反応による阻害、酵素反応に必要な重金属のキレートによる阻害を指す。マンゼブに含まれる亜鉛は、I-W系列の規則に従い金属酵素を阻害する。システインは硫黄を含むアミノ酸で、タンパク質の構造維持や活性酸素の除去に関わるグルタチオンの構成要素となる。ジチオカーバメートは、2つの硫黄を含むウレタン構造を指す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopのクーポン自由設定プラグインに、クーポンをカテゴリ分けする機能が追加されました。クーポンコードの接頭辞をカテゴリ毎に設定できるため、クーポン登録時に規則を覚えていなくても自動入力できます。例えば、「gaku」で始まるクーポンは値引き額、「ritu」で始まるクーポンは値引率といった設定が可能です。 新規登録時、カテゴリを選択すると接頭辞が自動挿入されます。この機能は管理画面での注文時にも有効で、接頭辞が表示されるためクーポンコードを思い出すヒントになります。最新版はsaitodev.co/soycms/soyshop/からダウンロード可能です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

水田の土は、乾いた土に比べて非常に重いです。これは、土壌中の水分含有量の違いによるものです。乾いた土は粒子の間に空気が多く含まれていますが、水田の土は水がその隙間を埋めているため、密度が高くなり、重くなります。

具体的には、乾いた土壌の密度は1.1~1.3g/cm³程度ですが、水田の土壌の密度は1.8g/cm³にも達することがあります。これは、水田の土壌が飽和状態に近く、ほとんどの空隙が水で満たされているためです。このため、水田での作業は重労働となり、機械化が難しい場合もあります。特に、代掻き作業などで土壌を深く耕す際には、土の重さが大きな負担となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

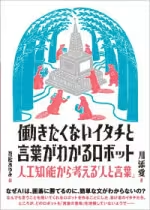

プログラミング学習者へ「働きたくないイタチと言葉がわかるロボット」と「自動人形の城」を推薦。前者は言葉を理解するロボット開発を目指す動物たちの物語、後者は完成したロボットと暮らす王子の物語。どちらも言語学者によるAIをテーマにした作品で、高度な内容ながら読みやすい。ロボットへの指示を通して、プログラミングに必要な明確な指示や論理的思考、非プログラマとの認識の違いを体感できる。加えて「できる人」の考察もあり、ビジネスコミュニケーションにも役立つ。著者の過去作品「白と黒のとびら」も良書。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は、病原菌などから身を守るため、サリチル酸とジャスモン酸という2つのホルモンを使い分けています。サリチル酸は、主に細菌やウイルスなどの病原体に対する防御に関与し、PRタンパク質などの抗菌物質の産生を促します。一方、ジャスモン酸は、昆虫の食害や細胞傷害などに対する防御に関与し、プロテアーゼインヒビターなどを産生して防御します。これらのホルモンは、それぞれ異なる防御機構を活性化しますが、互いに拮抗作用を持つため、バランスが重要です。つまり、サリチル酸系の防御機構が活性化すると、ジャスモン酸系の防御機構が抑制されるといった具合です。そのため、特定の病害対策として一方のホルモンを活性化させると、他の病害に対して脆弱になる可能性があるため、注意が必要です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

アミノ酸はタンパク質の構成要素であるだけでなく、個々のアミノ酸自体が植物に様々な影響を与える。例えば、プロリンは乾燥ストレス時に細胞内に蓄積し、植物の耐性を高める。また、チロシンは植物ホルモンであるサリチル酸の前駆体であり、サリチル酸は植物の病害抵抗性や成長に関与する。このように、アミノ酸は単なる材料ではなく、植物の様々な生理機能に直接関わる重要な役割を担っている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

宮城県涌谷町のうじいえ農場で、京都農販による土壌物理性と緑肥選定に関する社内勉強会が行われた。土壌物理性の改善に着目し、植物の根の生育と土壌への影響、土壌に適した緑肥の選び方などを解説。うじいえ農場では昨年から緑肥活用を開始しており、今回の勉強会は実践的な内容に重点を置いた。様々な文献に基づき、土壌の粘土や腐植、植物の種類による影響を踏まえ、効果的な緑肥選定のポイントを伝授した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

高野川の紅葉はまだら模様で、すべての葉が一斉に紅くなるわけではない。葉の群を観察しても、紅くなる順番に規則性は見られない。個々の葉を見ると、先端から紅くなり始める。これは以前観察したカエデの緑の抜け方と似ており、紅葉の場合はアントシアニンが合成された後にクロロフィルが分解されるためと考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

日本の火山の形成は、プレートの沈み込みに関係している。海溝からの距離に規則性があり、南海トラフのような海溝に沿って火山が分布する。兵庫、鳥取、島根などにも火山が存在し、京都夜久野高原の宝山も南海トラフの影響を受けた火山と考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都八幡の渋谷農園主催の勉強会で、京都農販が土壌の物理性と緑肥選定について講演しました。土壌物理性は粘土、腐植、植物により変化し、植物の根の生育が土壌に影響を与えることを説明。土壌に合わせた緑肥選定のポイントを解説しました。緑肥の効果は使用者によって大きく異なるため、期待する効果と実際の効果のミスマッチを減らす重要性を強調しました。

関連記事「緑肥を使いこなす」では、緑肥の効果的な活用法を紹介しています。緑肥の種類による特性の違い、土壌への影響、栽培方法などを解説し、緑肥の効果を最大限に引き出すためのポイントをまとめています。緑肥は土壌改良だけでなく、雑草抑制や病害虫対策にも有効で、持続可能な農業を目指す上で重要な役割を果たします。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

城ヶ島の砂岩層に見られる級化層理から地層の上下を判断する方法について解説されています。級化層理とは、水中での粒子の沈降速度の違いにより、粗い粒子から細かい粒子へと粒径が変化する堆積構造です。写真では砂岩層の左(南)側が粒径が細かく、右(北)側が粗いため、級化層理の法則(細かい方が上)に従い、左上が新しい地層と判断できます。この知識は、今後の植生観察にも役立つと述べられています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

信号待ちで電柱の根元に目をやると、エノコロとメヒシバが住み分けて咲いていた。中央に群生するエノコロに対し、メヒシバは外側に向かって倒れるように展開。それぞれの形状の違いが、この住み分けを生み出したようだ。エノコロは群衆で、メヒシバはしなやかに倒れながら咲く。他の場所でも同様の現象が見られるかは不明だが、この偶然の組み合わせは興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

鳥取の砂丘農業地帯の周辺の地質は、磁鉄鉱を含む花崗岩が主体であり、風化しやすい柱状節理が見られる。この花崗岩は鉄分が豊富で、砂丘農業の土質に影響を与えている可能性がある。柱状節理は花崗岩では珍しい現象であり、周辺の土質の形成に貢献していると考えられる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

JAやつしろでは土耕からロックウールを使った養液栽培への移行が進んでいる。ロックウールは玄武岩や鉄炉スラグから金属を抽出した残渣に石灰を添加したもので、主成分は二酸化ケイ素と酸化カルシウム。CECや緩衝性はほぼなく、pHは高めだが、栽培用には調整済み。繊維状で通気性が良く、養液栽培に適している。生育不良時はロックウールごと廃棄・リセットが可能。肥料設計の勉強会では、土壌の基礎知識よりも、ロックウール栽培で使用する無機肥料の理解を深めることが重要となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

「日本の石ころ標本箱」を参考に、栽培の成功/失敗と地質の関係を探る試み。成功地は酸性岩土壌、失敗地はチャート主体で規則性を持つ母岩だった。サンプル数は少ないが、地質を事前調査することで栽培適地の判断材料になると考えた。産総研の日本シームレス地質図を用いて、ミネラル欠乏がない地域は超塩基性岩/塩基性岩地帯、鉄過剰症の地域は塩基性岩地帯と判明。事例は少ないが、今後各地で地質と栽培結果を比較することで、より精度の高い事前予測が可能になると期待している。関連として海底火山の痕跡についても言及。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブログ記事では、サツマイモを切った際に維管束に沿って現れた規則正しい褐色の点について報告しています。筆者はこれを病気ではなく、導管細胞の木化や、栽培過程でのストレスが原因ではないかと考察。特に、何らかの要素が欠乏したことによるストレスの可能性を指摘しています。実際に、このような状態のサツマイモは茹でるとパサつきが強く、苦味も感じられるとのこと。原因究明のため、「ホウ素欠乏」など土壌や栄養状態の関連性にも触れており、サツマイモの品質に影響を与える要因とその食味への影響について掘り下げています。この現象は、サツマイモ栽培における重要な課題を示唆しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

座布団の上で見つかったカタツムリの殻の模様の生成メカニズムに興味を持った筆者は、殻の主成分である炭酸カルシウムと、カタツムリ飼育時にカルシウム源として卵の殻を与えることを関連付けて考察している。卵の殻の炭酸カルシウムがカタツムリの体内でイオン化され、再結合して殻を形成する過程は理解できるものの、殻の複雑な模様を作り出すメカニズムは不明である。筆者は、炭酸カルシウムを規則的に配置する酵素の存在を仮定し、その酵素の動作原理に思いを馳せているが、解明には至っていない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY Shopパッケージは、サブドメイン利用時の商品画像パスずれ問題を解決します。通常、商品画像は`/ショップID/files/商品コード/ファイル名`のパスで保存されますが、サブドメインではショップIDディレクトリが存在しないため画像が表示されません。このパッケージは、サブドメイン環境下でパスを自動的に修正し、正しい画像パス`/files/商品コード/ファイル名`を出力することで、問題を解消します。これにより、複数の独自ドメインをサブドメインで運用する場合でも、商品画像が正しく表示されるようになります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

玄武洞ミュージアムで展示されているアリゾナ産のニッケル隕鉄を見て、筆者は宇宙と地球の物質の共通性に思いを馳せる。隕石に含まれるニッケルや鉄は地球にも存在し、宇宙の広がりと物質の普遍性に疑問を抱く。鉄はどこまで存在するのか、宇宙の果てには異なる物理法則があるのかと思案する。そして、道端の草でさえ微生物との攻防に鉄を利用していることを想起し、身近な自然にも未知の領域が広がっていることを実感する。宇宙の壮大さと自然の精妙さ、両方の不思議に感嘆する様子が描かれている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都市内の畑で、肥料過多と土壌pHの低下により野菜が育たない問題が発生。土壌分析の結果、リン酸過剰とpH4.5という強酸性が判明。施肥設計書に基づき堆肥と石灰を投入してきたことが原因で、土壌中のリン酸が鉄やアルミニウムと結合し、植物が利用できない状態になっていた。さらに、石灰過剰によりカルシウム濃度が異常に高く、マグネシウム欠乏も引き起こしていた。解決策として、有機物を投入し微生物の活性化を図り、リン酸を可給化することが提案された。この事例は、過剰な肥料投入とpH調整が土壌劣化につながることを示す重要な教訓となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

知人は「師は向こうからやってくる」と言い、準備が整うと運命的に出会いが訪れると説く。それを実感する体験をした著者は、大陸の赤い土の写真を見たことがきっかけで、土壌への興味を抱く。福井の東尋坊訪問で、赤土が玄武岩の風化したものだと知り、土壌学の知識と繋がった。そこで、玄武岩を理解するため、兵庫県の玄武洞を訪れる。玄武洞は柱状節理の玄武岩の採掘場で、その岩石は亀の甲羅に似ていることから玄武と名付けられ、後に玄武岩の由来となった。著者は、赤土色の玄武岩の表面を見て、新たな発見の予感を感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

サザンカとツバキの判別が難しいが、花びらが散っていたためサザンカと判断。サザンカの開花は冬の訪れを感じさせる。中には雄しべの規則性が崩れ、花弁化しかけている花も見られる。これは八重咲きになる過程であり、植物が美しさと繁殖のバランスを探る進化の一環と言える。多くの雄しべを持つバラ科やツバキ科は、花弁化の変異が多く、現在も進化の挑戦を続けている。人間は美しい八重咲きを選別するが、自然界では雄しべの数と繁殖力のバランスが常に試行錯誤されている。安定した形状の花は、すでに最適解を見出した結果かもしれない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ブラタモリに触発され、地質と地域の歴史の関係に興味を持った筆者は、東尋坊と鉾島で観察した柱状節理から地質を考察している。これらの島は安山岩で形成されており、五角柱状の岩や侵食された岩が見られる。安山岩は火山岩で、流紋岩と玄武岩の中間的な性質を持つ。筆者は、安山岩が風化すると鉄分が少ない土壌になると推測し、安山岩風化土の肥沃度について、深成岩由来の真砂土よりも高い可能性を指摘し、今後の調査を示唆している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

生物学における「果実」は、種子とその周辺器官の集合体を指す。被子植物において、果実は子房が発達したものだが、種子散布に関わる他の器官を含む場合もある。果実は種子を保護し、散布を助ける役割を持つ。

果実は大きく分けて、乾燥して裂開するもの(裂開果)と、乾燥または多肉質で裂開しないもの(不裂開果)に分類される。アサガオの果実は裂開果の蒴果にあたり、成熟すると乾燥し、複数の縫合線に沿って裂開し種子を放出する。果実は種子散布の戦略に基づき多様な形態を示す。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の葉は、光を効率的に受けるために、重なりを避けながら巧みに配置される。葉序と呼ばれる規則があり、例えばキャベツやハクサイは144度ずつ葉をつける2/5葉序を持つ。Pythonでこの配置を可視化すると、5枚で円を2周する様子がわかる。しかし、単純な144度回転では葉が重なってしまうため、実際には茎の捻れ(+5度)が加わり、新しい葉は古い葉を避けて展開する。このモデルを葉の数(N)を増やしてシミュレーションすると、N=20や30では実際のロゼット状の植物の配置に近づく。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

新規就農者は、野菜の栽培で手一杯のため、販売に割く時間がない。そのため、野菜の価格決定権が市場に握られ、価格が下がった際に収入が不安定になりやすい。この問題を解決するために、営業不要で販路を確保できるネットショップ活用が有効だ。研修中に開発したECサイト構築システム「SOY Shop」を導入し、自ら販売サイトを構築。ブログやSNSで情報発信し、顧客との直接的な関係を築くことで、安定した経営を実現した。この成功事例は他の新規就農者にも参考になるだろう。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

GitHub PagesでWebページを公開する方法を解説した記事です。まず、GitHubでリポジトリを作成し、ローカルでindex.htmlを作成、プッシュします。次に、GitHub上でブランチをgh-pagesに切り替えることでページが公開されます。記事では画像付きで手順を説明し、最終的にhttps://{username}.github.io/{repository}でアクセスできることを示しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

輪生とは、植物の茎の同じ高さから複数の葉が放射状に生える葉序のこと。キクモを例に、葉の生え方の規則である輪生について解説している。図鑑では花などの目立つ器官の情報が中心だが、葉序のような形態情報は植物の同定に重要となる。キクモは多輪生であり、同じ高さから多数の葉が生える。葉序の情報が図鑑に加われば、花がなくても植物を特定しやすくなる。このように、植物の形態の規則を知ることは、植物の理解を深める上で重要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

砂利道で見つけたネムノキに似た植物は、小葉の裏に膨らみがあり、規則正しく並んでいて、マメ科ではないことに気づいた。よく見ると小葉の付け根に小さな花が咲いていた。これはコミカンソウという植物で、小葉ごとに花を咲かせる特徴を持つ。最初の膨らみは実だった。コミカンソウはマメ科ではなく、一つの小葉に一つの花を咲かせる珍しい植物である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

細菌は特定の酵素を用いてDNAを切断・連結し、遺伝子断片を導入してプラスミドを改変できる。有用なプラスミドは細菌間で共有される。DNAはA,T,C,Gの4種の塩基配列で遺伝情報をコードし、特定の配列(コドン)がアミノ酸を指定し、タンパク質合成の設計図となる。塩基配列の読み込み方向は決まっており、DNAの一部のみがタンパク質合成に関与するため、一部の切断は致命的ではない。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、植物が持つ繊毛の役割と、その構成成分について考察しています。植物は光合成で生成したグルコースを元にセルロースやデンプンといった多糖類を合成します。セルロースは植物の繊維の主成分であり、グルコースがβ1-6結合で直鎖状に連なった構造をしています。著者は、植物の繊毛もセルロースで構成されていると推測していますが、ケラチンなどのタンパク質の可能性も示唆しています。また、植物にとって糖はアミノ酸合成の原料となる重要な物質であり、アミノ酸はより貴重な資源であると述べています。繊毛の具体的な成分分析は行われていないものの、糖を原料としたセルロースで構成されている可能性が高いと推測しています。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

イネの穂先にある毛に着目し、植物と動物の毛の構成成分の違いについて考察している。植物の毛はセルロース(糖が結合したもの)でできている一方、動物の毛はケラチン(アミノ酸が結合したもの)でできている。植物は糖からアミノ酸を合成するため、貴重なアミノ酸を毛には使わずセルロースを使う。一方、糖を合成できない動物は摂取したアミノ酸から毛を作る。このように、植物と動物では毛の構成成分が異なり、それぞれが持つ資源を反映している点が興味深い。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都府立植物園の朝顔展に2日連続で訪れ、変化朝顔の美しさに感動した。特に「青斑入抱芋葉紫牡丹(せきはんいりかかえいもばむらさきぼたん)」は見事な青斑と花弁化した雄しべが美しく、歴代2位の美しさだった。1位は父の育てた切咲牡丹。朝顔は一日花で、トランスポゾンによる変異が起こりやすいため、毎日変化があり目が離せない。珍しい形状の朝顔にも出会えたが、それは次回の記事で紹介する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ネジバナは、クローバーに囲まれた草原で、小さいながらも目立つ花を咲かせる。集合花で、すべての花が下向きに咲くのが特徴。訪れる昆虫の種類は不明だが、周囲にクローバーが多いことから、ハチやチョウ、アリなどが考えられる。マメ科のクローバーは、ハチとチョウしか蜜を吸えないという記述もある。ネジバナの花の形状や下向きの向きが、どのような昆虫を誘引する役割を果たすのかは、観察が必要である。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

この記事では、植物の「脇芽」と「挿し木」の関係について解説しています。植物の茎には「原基」があり、そこから葉、根、枝(脇芽)が発生します。脇芽は別個体のように扱うことができ、挿し木はこの性質を利用した技術です。

挿し木は、脇芽を伸ばした枝を土に挿すことで、原基から根(不定根)が発生し、新しい個体として成長させる方法です。ソメイヨシノの増殖などに使われています。

脇芽は茎と葉柄の間に発生する、葉と茎を持った枝のような部分(シュート)です。このシュートを土に挿すと不定根が発生します。

サツマイモは、この挿し木がよく使われる作物の代表例です。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

複葉を理解すると脇芽の位置が正確に把握できる。一般的に脇芽は茎と葉の付け根から発生するが、複葉の場合、小葉一枚一枚ではなく、複葉全体の付け根から脇芽が発生する。一見すると小葉の付け根から脇芽が出ているように見えるが、実際は複葉の基部から出ている。この規則はダイズなど複葉植物の芽かき作業で実感できる。小葉ではなく複葉全体を一つの葉として捉えることで、脇芽の位置を正しく理解できる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

三出複葉は、葉柄の先端に三枚の小葉がつく複葉の一種です。カタバミやクローバーがこの代表例です。一見すると茎から三枚の葉が出ているように見えますが、実際は葉柄の先端から小葉が出ているため、一枚の複葉として扱われます。この構造を理解することで、一見異なるカタバミとクローバーが、どちらも三出複葉を持つという共通点を持つことが分かります。さらに、茎から葉柄、葉柄から小葉という構造は、双子葉植物の基本モデルに合致し、植物の形態理解を深める上で重要な知識となります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物は免疫機構として活性酸素を利用し、侵入した菌を死滅させる。活性酸素(スーパーオキシドアニオン)は、電子伝達系(呼吸)におけるエネルギー生産過程の副産物として常に生成されている。これは、菌侵入への迅速な対応を可能にする。しかし、過剰な活性酸素は自身を傷つけるため、マンガン等の電子を用いて除去する必要がある。つまり、免疫と活性酸素制御の両方に電子が不可欠で、光合成で得た電子を糖に蓄え利用している。この電子の流れとバランスが植物の健康を維持する鍵となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

中学生にJavaScriptでプログラミングを教えるにあたり、canvasを使ったゲーム作成に興味を持つ生徒が多い一方、基礎習得の必要性を感じた筆者は、canvasの練習を通して、メソッドの活用、オブジェクトの理解、配列の利用という3つの重要項目を特定した。

これらの概念を「おまじない」として片付けず、生徒に楽しく理解してもらう方法を模索し、計算機、名簿、タイピングソフトの作成を通して、実践的にコードに触れさせながら習熟させる方針を立てた。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

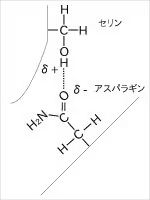

タンパク質の三次構造形成には水素結合が関与する。水素結合は電気陰性度の差により極性を持った分子同士の結合である。アミノ酸の中にもアスパラギンやセリンのように極性を持つものがあり、これらが水素結合を形成する。例えば、アスパラギンの側鎖の酸素(δ-)とセリンの側鎖の水素(δ+)の間で水素結合が生じる。このように、アミノ酸の側鎖だけでなく、ペプチド結合などタンパク質中の様々な部位で水素結合は形成され、構造安定化に寄与する。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ヤンマー南丹支店にて、土作りにおける緑肥選定の勉強会を開催。植物の根の規則性に基づいた選定方法を解説した。ヤンマーからは、排水性を向上させるトラクターオプションの紹介もあった。慣行農業・有機農業の枠を超え、土作りの根本に迫る内容となった。大規模農家が陥りがちな問題を、化学的手法で解決する時代が到来する可能性を示唆した。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

SOY CMSの管理画面URLは`/cms/admin/`が一般的だが、変更可能。そのため、攻撃者は`/soy/admin/`なども試す。管理画面URLを`/c!_m-s/admin/`のように複雑にするのが安全。既存サイトで`/cms/admin/`を使っている場合は、`cms`ディレクトリ名を変更し、`cms`フォルダ内、`index.php`、`shop/index.php`、`site/index.php`内のパスを修正することで変更できる。さらに、Basic認証やIP制限を追加すればより安全。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

植物の根は左巻きに成長し、その影響で地上部もねじれる。矮化品種ではねじれの周期が短くなる傾向がある。ポインセチアのバーロック型は苞葉が下向きで、全体にねじれが見られる。このねじれは花の美しさに繋がっており、江戸菊など他の園芸作物でも見られる。品種改良においてねじれを意識した例は聞いたことがないが、園芸史を深く理解するにはねじれも重要な視点となる。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

伊勢菊は日本の三大珍花の一つで、著者はその特異な形状に強い興味を持つ。細く不安定な舌状花は個々の秩序を持たないように見えるが、全体としては調和のとれた美しさを持つ。江戸菊にも規則性はあるが、伊勢菊は花弁の向きに規則性がない。著者は、このような形状がどのようにして生まれたのか、その変異の過程に思いを馳せている。古典菊には大輪もあるが、著者は大きさや華やかさよりも、伊勢菊のような独特の形状に魅力を感じている。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

田んぼの稲穂はどれも背丈が揃っている。肥料が均一でもここまで揃うのは不自然で、人の育成環境を均一化してもこうはならない。これは収量や耐病性だけでなく、背丈の揃いやすさも選抜基準にしているからだ。背丈が揃うと機械での管理が容易になる。しかし、耐病性を持つ稲ばかりを選抜していくことは、多様性を失い、新たな病気が発生した際に壊滅的な被害を受けるリスクを高める可能性があるため、危険ではないかと筆者は危惧している。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

京都農販の勉強会で、植物の形態(単子葉・双子葉、脇芽・発根の規則)と植物性有機物の利用について講演。土壌改良にキノコ廃培地を推奨する理由は発根促進効果のため。講演者は植物の形態学を専門としており、その知識が栽培現場で役立った経験から、栽培に携わる人にとって形態学の知識は早期習得が重要だと改めて実感。参加者からも共感を得た。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

ニンジンの水やり軽減のため、腐植の効果を実験。腐植入り区画と無腐植区画にニンジンを播種し、不織布で覆った。3日後、腐植入り区画は播種箇所が湿っていたが、無腐植区画は乾燥していた。腐植は土のひび割れを減らし、表面積を小さくすることで乾燥を防いだと考えられる。腐植40リットル(800円)で水やり頻度が週3回から週1回に減る可能性があり、作業軽減効果は大きい。更に、腐植入りの土は畝立て作業も楽だった。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

記事「検索フォームと検索結果ページを作ってみた3」では、検索結果ページに記事一覧を表示する具体的な実装方法を解説しています。

前記事で準備した`entry_search`関数に検索ロジックを記述します。まず、`soycms_search.php`にデータベースへの接続設定を追加し、クエリ文字列から検索キーワードを取得します。取得したキーワードを元にデータベースを検索し、結果を配列に格納します。

記事一覧の表示には、取得した配列をループ処理で展開し、各記事のタイトルとURLを表示します。記事タイトルはリンクとして設定し、クリックすると詳細ページへ遷移するようにします。また、検索結果が0件の場合には「該当する記事は見つかりませんでした」と表示する処理も追加します。

これらの処理により、ユーザーが入力したキーワードに合致する記事一覧が検索結果ページに表示されるようになります。

/** Geminiが自動生成した概要 **/

簿記の仕組みを理解するために、GnuCashを使用して架空の取引を記録しました。100万円の普通預金から始め、20万円の売上を得て、その半額を普通預金に入金しました。まず、売上を記録し、資産である「現金」が増加し、「売上」という収益が増加する取引を作成しました。次に、売上の半額を普通預金に移す必要がありましたが、普通預金に直接入金する方法では失敗しました。正しく記録するには、資産である「現金」を減らして、「普通預金」を増やす取引を作成する必要があることを理解しました。この方法により、資産の合計は不変で、現金が10万円減少し、普通預金が110万円になりました。このプロセスにより、簿記の基本的な概念を理解し、将来のより複雑な取引に備えることができました。